Отличать Врунгеля от Врангеля

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокРассказав про Хоттабыча, мы закономерно переходим к его "молочному брату", еще одному культовому советскому сказочному герою - капитану Врунгелю.

Почему молочного брата? Потому что вспыльчивого джинна и говорливого капитана яхты "Беда" объединяют как минимум время и место рождения.

Оба литературных персонажа увидели свет в годы Большого Террора - "Врунгель" был издан в 1937-м, "Хоттабыч" - в 1938-м. Крестным папой и джинна, и капитана стал человек, невероятно много сделавший для создания великой советской детской литературы - тогдашний главный редактор журнала "Пионер" Бениамин Ивантер, которого все - от курьера до приходящих в журнал классиков советской литературы - называли просто Боб. Об этом замечательном человеке я писал в своей книге "Жил-был художник один".

Была еще и третья "скрепа", связавший эти две прекрасные сказки, но об этом позже. Сначала - про то, как в "Пионер" попал "Врунгель".

Как раз в те времена главный пролетарский писатель Максим Горький призвал в литературу "людей бывалых". Автор "Капитана Врунгеля" Андрей Некрасов был именно из таких.

Детство в Москве в семье врача. Взросление в годы большой русской Смуты. Трудовую деятельность начал чернорабочим, потом недолго работал монтером на Московской трамвайной станции. В 19 лет сбежал за романтикой в Мурманск, где завербовался матросом на рыболовецкое судно.

С Русского Севера судьба занесла его на Дальний Восток, где он чем только не занимался. Как писал сам Некрасов: "Я ловил треску в Баренцевом море. Мыл золото на Амуре, бурил нефть на Сахалине, выстаивал трудные вахты у раскаленных топок судовой кочегарки, бил моржей в Беринговом проливе, добывал китов в Тихом океане…".

В 23 года по совету старших товарищей поступил во Владивостокский морской техникум, который через три года, в 1933-м закончил.

Когда пишешь про любимые книги детства, любой рассказ почему-то периодически становится личным. Так и здесь - этот самый техникум спрогрессирует до вуза и станет называться ДВВИМУ - Дальневосточным высшим инженерным морским училищем. Проще говоря, высшей мореходкой, на судоводительский факультет которой примерно через полвека поступлю я, улетев из родной Средней Азии за романтикой на край страны, во Владивосток, к океану. Вот вам фото времен моей учебы в ДВВИМУ или "бурсе", как ее все называли.

Но это я, а Некрасов в тридцатые еще немного походит в море, а потом из-за болезни (начала "сохнуть" нога) осядет на берегу на должности заместителя начальника морского управления треста со звучным названием «Дальморзверпром». А потом вообще оформит инвалидность и решит стать писателем - благо печатался с 1928 года - и уедет на родину, в Москву.

На инвалидную пенсию не проживешь, поэтому в Москве Некрасов активно занимается литературной поденщиной. Публикуется в основном в детских журналах, в «Мурзилке», в «Пионере». В 1935 году издает книгу рассказов и очерков «Морские сапоги».

Бывший моряк не брезговал и научно-популярной литературой для юношества, и в 1936 году в серии «Библиотека юного колхозника» издали его книжку «Электрическое солнце».

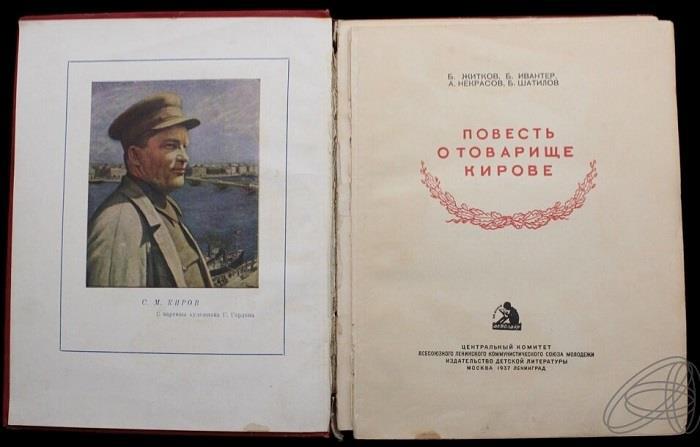

Может быть, Андрей Некрасов так и остался бы никому не известным писателем "третьей лиги", литературным поденщиком, подрабатывавшим написанием очерков в журналах. Но в том же 1936-м появился хороший заказ, и друзья из "Пионера" позвали его в писательскую "бригаду. Вчетвером — Андрей Некрасов и три Бориса: Житков, Ивантер и Шатилов — они писали для советских пионеров идеологически-правоверное житие под названием «Повесть о товарище Кирове». Ну а вечерами, как это водится в бригадах, периодически отмечали за рюмкой окончание плодотворного трудового дня.

На этих посиделках Некрасов, как выражаются флотские, "травил" - рассказывал всяческие байки о морских делах. Травить он любил и умел, поэтому вся писательская бригада периодически билась в корчах, угрожая перевернуть стол с нехитрой закуской. Отсмеявшись и вытерев слезы, Борис Житков однажды и предложил соавтору не зарывать свой талант в байопики.

Напиши, мол, "небольшую повестушку о капитане, который рассказывает о своем кругосветном плавании и «к былям небылиц без счету прибавляет»". А Боб вон издаст. Давай, давай, не тяни! Вон у тебя сколько материала пропадает!

Предложение написать про морские приключения советского барона Мюнхгаузена очеркиста Некрасова озадачило. В юмористическом жанре он отродясь не работал, да и крупную форму никогда сольно не писал.

Для начала решил собрать команду. Капитана он собирался писать с непревзойденного "травильщика", своего начальника в тресте «Дальморзверпром», легендарного дальневосточного капитана Андрея Вронского. Тем более, что всего одну букву поменять - и будет у персонажа говорящая фамилия, "капитан Вранский".

Потом подумал, и забраковал идею - слишком уж все на поверхности. Все сразу поймут намек, а Вронский обидится - уважаемого человека брехуном вывели. Надо что-то другое... Барон Мюнхгаузен... Барон... Барон Врангель. Не тот, который белогвардеец, а моряк, в честь которого остров Врангеля. Стоп. Почему Врангель? Врунгель! Капитан Врунгель!

Старшего помощника Лома автор срисовал с давнего друга Вронского, еще более легендарного капитана Ивана Мана, про того даже в Википедии написано. Книжка-то будет про путешествие на двухместной яхте, а Ман со Вронским вместе учились в питерской мореходке и, по их рассказам, всерьез собирались отремонтировать какую-то брошенную на "Ваське" яхту и уйти на ней в кругосветное путешествие.

Вопрос с именем решился простым переводом фамилии на французский язык. Ман по национальности немец. Его фамилия с немецкого переводится как "мужчина". А по-французски мужчина будет l’homme. Читается как Лом. Вот и помошник у Врунгеля будет Лом - здоровенный, прямой и несгибаемый.

Что же до третьего члена команды "Беды", то Некрасов объяснял про него так: "Прототипом третьего участника плавания матроса Фукса стал... матрос Фукс, участник перегона первой советской китобойной флотилии из Ленинграда во Владивосток".

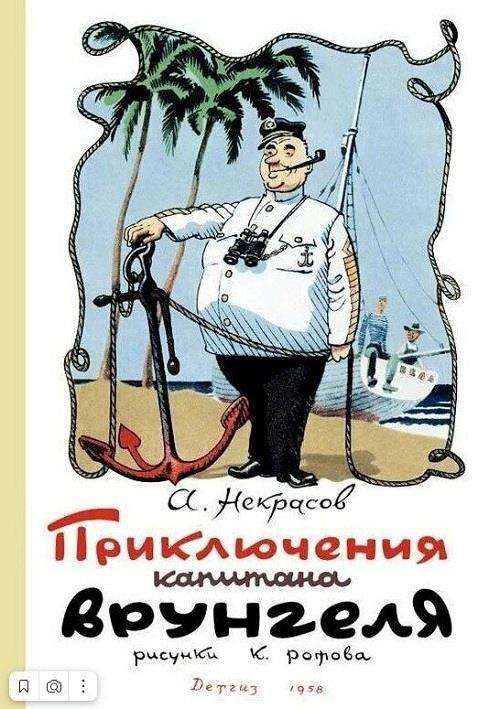

Примерно через полгода книга была готова и Некрасов понес сказку в "Пионер". Ивантер был в восторге, но сразу сказал: "Нужен художник. Хороший. Хорошо бы Ротова, но он перегружен, к нему не пробиться".

- Я попробую, - сказал Некрасов.

Константина Ротова он поймал в буфете издательства «Правда», подсел к нему без разрешения, и, преодолев вялое сопротивление мэтра, упросил хотя бы послушать - о чем книга. Травить, как я уже говорил, он умел мастерски, поэтому Ротов сначала хмурился, потом улыбался, потом смеялся, а потом сказал: "Ладно. Убедили. Умеете. У меня уже руки чешутся это нарисовать".

Руки постарались на славу.

Именно иллюстрации Ротова стали третьей скрепой, соединившей джинна Гасана Абдурахмана и капитана Христофора Бонифатьевича. Именно Константин Ротов создал канонические образы и Хоттабыча, и Врунгеля.

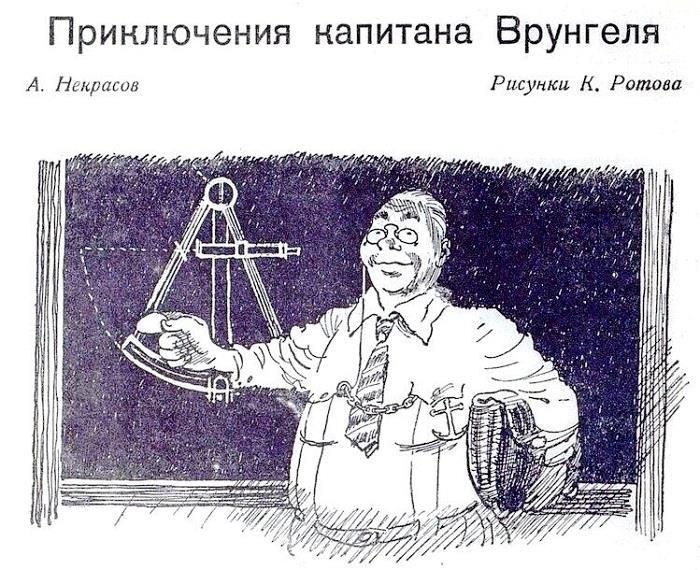

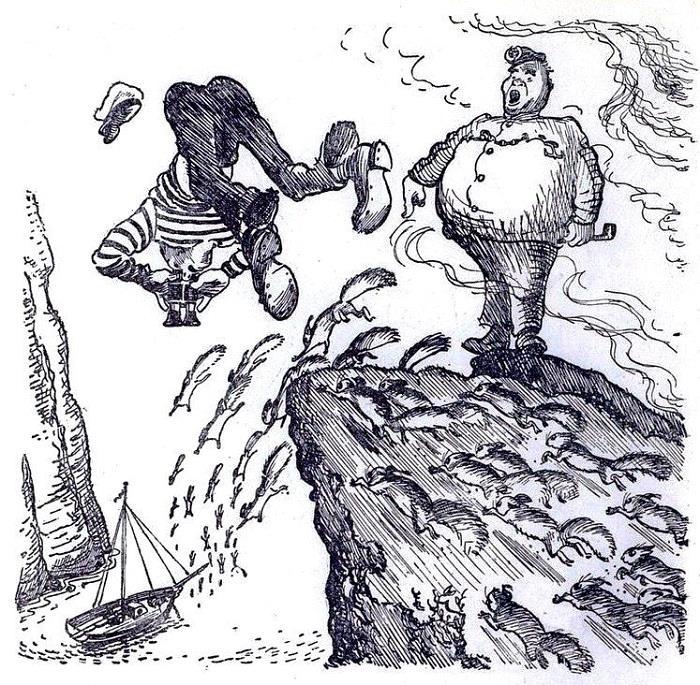

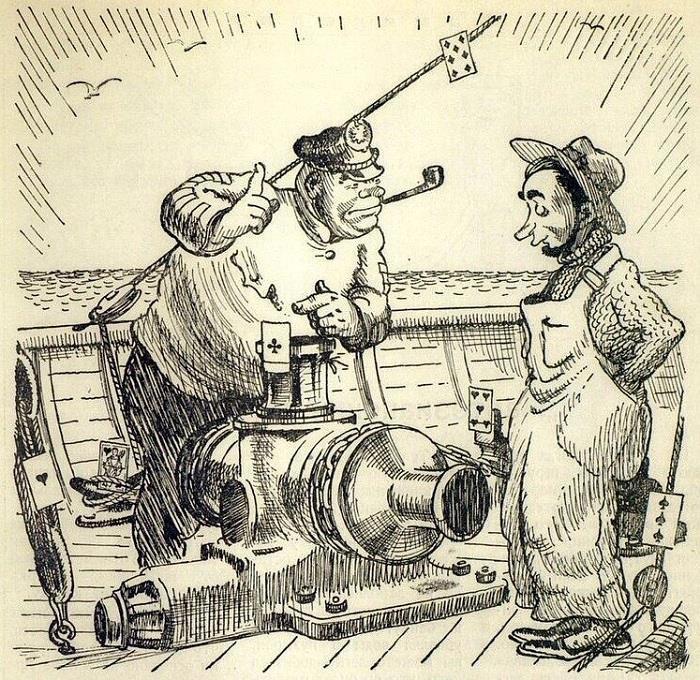

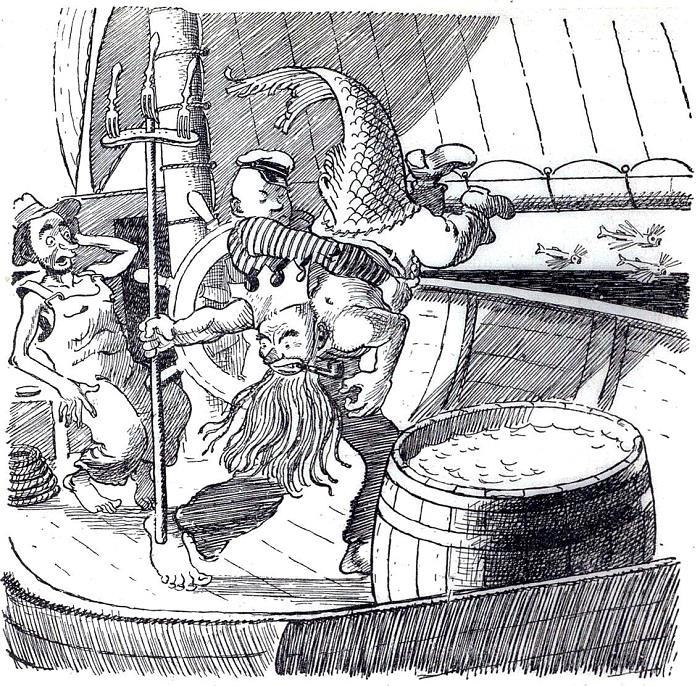

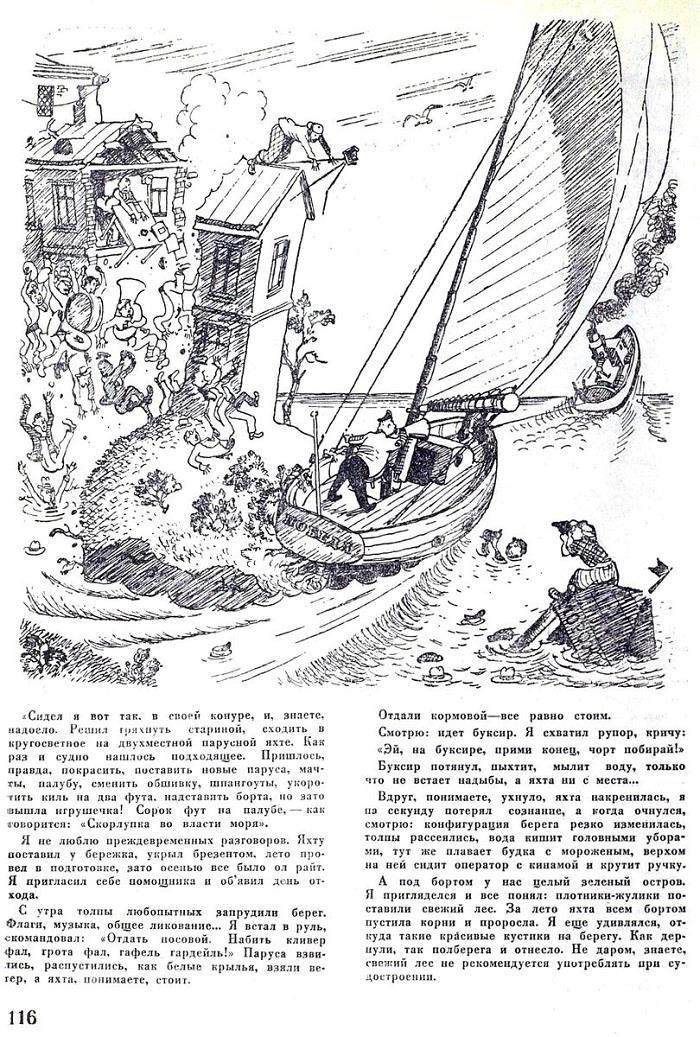

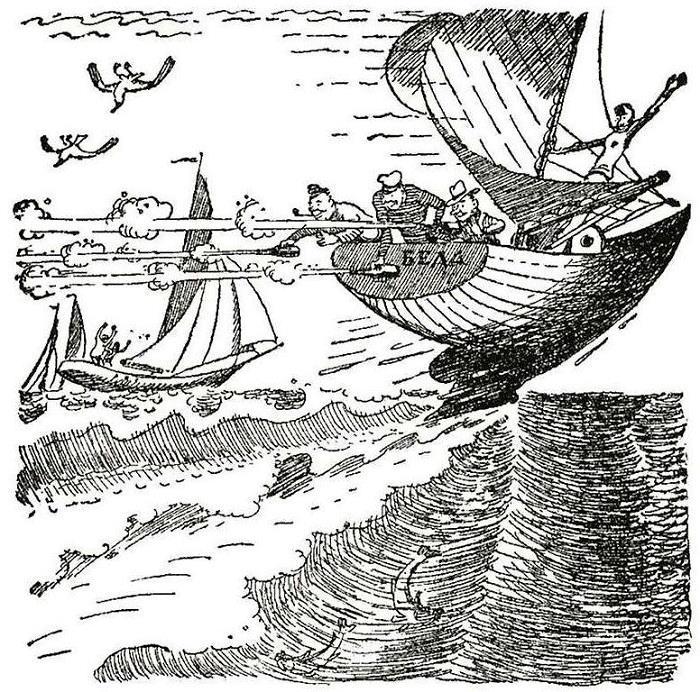

Более того - ротовские иллюстрации к Врунгелю оказались настолько хороши (я их вообще считаю вершиной творчества художника), что Ивантер принял решение публиковать повесть в режиме "почти что комикса" - две трети страницы журнала занимал рисунок Ротова, оставшуюся треть - текст Некрасова. Вот так примерно:

Текст, конечно, пришлось сильно сократить, но оно того стоило. К тому же процессе сокращения автор периодически подгонял рассказ под рисунки, дописав, например, про сбитых чаек вот под этой иллюстрацией.

Книга произвела фурор - она выходила в "Пионере" весь 1937 год, за исключением 10 номера. Там предполагалась глава про приключения в Японии, но отношения с самураями в 1937 году были более чем проблемными, поэтому текст сняла цензура.

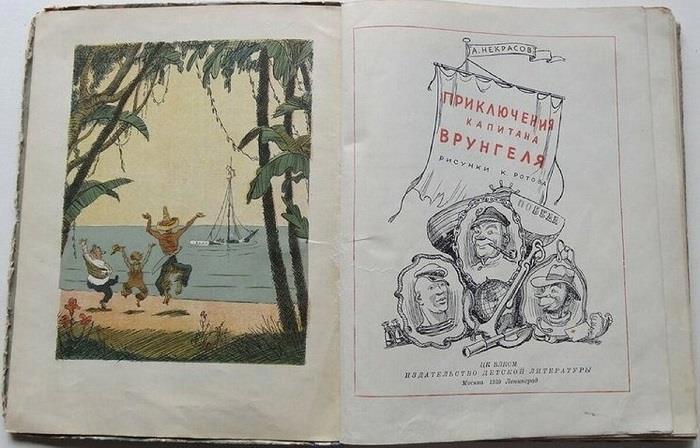

Впрочем, когда через два года "Приключения капитана Врунгеля" вышли отдельным изданием, главу про Японию вернули. Да и вообще много чего добавили. Автору снова пришлось изрядно потрудится, обратно возвращая книгу из "полукомиксовского" формата в книжный. Вот таким был форзац первого издания.

Как я уже сказал, приключения капитана Врунгеля пользовалась большим успехом, и книгу наверняка ожидало самое прекрасное будущее, но...

Но завтра была война.