О Роберте Хайнлайне, Климе Жукове и звездном десанте

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковТут оказывается Клим Жуков выдал рецензию на «Звездный десант»

Есть у него и про фильм, но ее я смотреть и комментировать не буду — хватило бреда про книгу. Почему бреда? Да вот хотя-бы на 6:10

«Звездный десант» описывает одну умную модель, а точнее подход к формированию ответственного меньшинства, потому что большинство, как мы понимаем, в армии служить не может, потому что если большинство будет служить в армии не понятно кто будет в это время работать и всех кормить.

Если вы вдруг не читали книгу, или читали тем же местом что и Жуков, для получения гражданства там нужно было отслужить в армии два года. После чего можно хоть до пенсии на ранчо коровам хвосты крутить и все равно быть полноправным гражданином. А вот будучи в армии первый контракт простой Джон, город Буэнос Айрес, у Хайнлайна гражданином еще не является.

Что характерно Клим Жуков является известным фанатом одного государства в котором в армии или флоте два-три года отслужило хоть и не большинство населения, но исключительно из-за странностей в законодательстве по которому дискриминация по половому признаку недопустима, но военкомат повестки шлет в основном мужчинам. Но, впрочем, есть и государства в которых эту юридическую недоработку исправили, но с голоду они как-то не умерли. Хотя одно расположено буквально в пустыне. Наверно это как-то связано с тем что служат далеко не всю жизнь.

Далее начинается традиционный прогон про «не бывает силы без хозяйства которое эту силу обеспечивает». Но при этом сам Клим в своем же примере с боксерами которых надо было кормить чтобы смогли выйти на ринг делает оговорку

да я не говорю о том что их нужно было родить, это как-бы само собой разумеется

Т.е. Климу Жукову можно сказать «это само собой разумеется» и перейти от вопросов акушерства, гинекологии, генетики и до кучи сексологии с андрологией к его любимому «хозяйству», а мистеру Дюбуа и, соответственно, Хайнлайну — нет.

Если уж «боксер» вышел на «ринг» то его, очевидно, зачали, родили, кормили и тренировали. Все прочие на «ринг» просто не попали. Вот только воевать все равно не «хозяйству», а вооруженным силам. Экономика важна, но смотрим хотя-бы Францию в 1940.

Далее следует прогон про бедных американских дитачек ставших малолетними преступниками не потому что их не пороли, а исключительно потому что у родителей денег на колледж не было. Можно подумать когда книга писалась прям у каждого американца были деньги на колледж для детей, ага. Во-вторых диточке к станку с ЧПУ встать религия не позволяет? Ну или, внезапно, в армии США отслужить два года. В последней кормежка и оружие за счет работодателя, а не как в римском легионе, так что за 2 года вполне реально поднять 50-60 килобаксов, если не залетать и при этом не ездить в теплые края за боевыми. Вполне достаточно на средний колледж, если ты не понаехал:

American universities differentiate between in-state and out-of-state students when calculating tuition fees. A typical four-year public college charged in-state students $10,200 per year while out-of-state students were charged $26,290.

Да, очень вероятно придется после занятий в макдаке посуду мыть, ну так это США — там так всегда было.

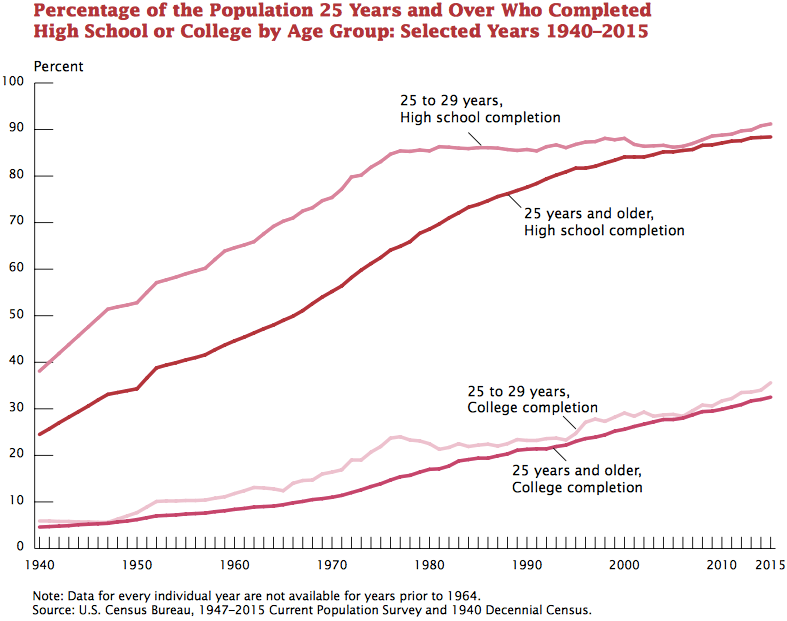

Вот только американские диточки идти в армию за деньгами на вышку желанием не горят. Зачем если можно взять кредит который потом простят добрые демократы? Или еще лучше — жить на велфере, пушить кокс и ругать капитализм. Ну и наконец статистика говорит нам что людей с вышкой, не смотря на такие дорогие университеты, в Штатах почему-то все больше:

На 24:30 Жуков рассказывает о*ительную историю про Россию в которой всех пороли. Меня безмерно поражает как совкодро любители СССР забывают ту советскую классику которую я в свое время чуть не наизусть выучил. Аркадий Гайдар, «Школа». ГГ в его реалке не пороли ни разу и совсем не потому что он дисциплину не нарушал, а слова отца о том что его еще в школе пороли для ГГ откровение. Так что нет, Российская Империя скатилась как раз тогда когда с поркой начали завязывать. Отдельный лулз — то как фанат СССР ржет над временем существования Ассирийской империи «в исторической перспективе» .

.

Ключевой момент в прогонах Жукова по современным США и Российской Империи — людей толкает на преступления Система создавая «невыносимые условия» . Проблема в том что «невыносимые условия» — понятие субъективное. Даже в случае бесплатности вышки на нее придется во-первых поступать, во-вторых обучаться, а в-третьих — найти работу с «достойной зарплатой»(ТМ). Всегда будут те кто не смог пройти один из этапов. И те кто будет вещать что преступность — результат того что у людей условия невыносимые. Ну точнее может и не всегда — как раз тот самый Маркс предполагал что когда-нибудь производительные силы разовьются на столько что «труд сам станет потребностью»

. Проблема в том что «невыносимые условия» — понятие субъективное. Даже в случае бесплатности вышки на нее придется во-первых поступать, во-вторых обучаться, а в-третьих — найти работу с «достойной зарплатой»(ТМ). Всегда будут те кто не смог пройти один из этапов. И те кто будет вещать что преступность — результат того что у людей условия невыносимые. Ну точнее может и не всегда — как раз тот самый Маркс предполагал что когда-нибудь производительные силы разовьются на столько что «труд сам станет потребностью» и таки да наступит тот самый коммунизм. Достижимость такого состояния и путь к нему — вопрос отдельный.

и таки да наступит тот самый коммунизм. Достижимость такого состояния и путь к нему — вопрос отдельный.

Лирическое отступление про комок грязи, яблоки и Маркса

Как ни странно, Жуков цитирует Хайлайна, но не Маркса. Исправим же это. Прям первый том "Капитала", первая же глава

И так, Маркс потребительскую стоимость конечно же признает, но тут же призывает от нее отвлечься аргументируя тем что она лишь следствие человеческого труда. И буквально говорит что труд измеряется продолжительностью. И да, Маркс тут же отвечает на аргумент качества труда:Если отвлечься от потребительной стоимости товарных тел, то у них остаётся лишь одно свойство, а именно то, что они — продукты труда. Но теперь и самый продукт труда приобретает совершенно новый вид. В самом деле, раз мы отвлеклись от его потребительной стоимости, мы вместе с тем отвлеклись также от тех составных частей и форм его товарного тела, которые делают его потребительной стоимостью. Теперь это уже не стол, или дом, или пряжа, или какая-либо другая полезная вещь. Все чувственно воспринимаемые свойства погасли в нём. Равным образом теперь это уже не продукт труда столяра, или плотника, или прядильщика, или вообще какого-либо иного определённого производительного труда. Вместе с полезным характером продукта труда исчезает и полезный характер представленных в нём видов труда, исчезают, следовательно, различные конкретные формы этих видов труда; последние не различаются более между собой, а сводятся все к одинаковому человеческому труду, к абстрактно человеческому труду.

Рассмотрим теперь, что же осталось от продуктов труда. От них ничего не осталось, кроме одинаковой для всех призрачной предметности, простого сгустка лишённого различий человеческого труда, т. е. затраты человеческой рабочей силы безотносительно к форме этой затраты. Все эти вещи представляют собой теперь лишь выражения того, что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости — товарные стоимости.

В самом меновом отношении товаров их меновая стоимость явилась нам как нечто совершенно не зависимое от их потребительных стоимостей. Если мы действительно отвлечёмся от потребительной стоимости продуктов труда, то получим их стоимость, как она была только что определена. Таким образом, то общее, что выражается в меновом отношении, или меновой стоимости товаров, и есть их стоимость. Дальнейший ход исследования приведёт нас опять к меновой стоимости как необходимому способу выражения, или форме проявления стоимости; тем не менее стоимость должна быть сначала рассмотрена независимо от этой формы.

Итак, потребительная стоимость, или благо, имеет стоимость лишь потому, что в ней овеществлён, или материализован, абстрактно человеческий труд. Как же измерять величину её стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда, этой «созидающей стоимость субстанции». Количество самого труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время находит, в свою очередь, свой масштаб в определённых долях времени, каковы: час, день и т. д.

Если стоимость товара определяется количеством труда, затраченного в продолжение его производства, то могло бы показаться, что стоимость товара тем больше, чем ленивее или неискуснее производящий его человек, так как тем больше времени требуется ему для изготовления товара. Но тот труд, который образует субстанцию стоимостей, есть одинаковый человеческий труд, затрата одной и той же человеческой рабочей силы. Вся рабочая сила общества, выражающаяся в стоимостях товарного мира, выступает здесь как одна и та же человеческая рабочая сила, хотя она и состоит из бесчисленных индивидуальных рабочих сил. Каждая из этих индивидуальных рабочих сил, как и всякая другая, есть одна и та же человеческая рабочая сила, раз она обладает характером общественной средней рабочей силы и функционирует как такая общественная средняя рабочая сила, следовательно употребляет на производство данного товара лишь необходимое в среднем или общественно необходимое рабочее время. Общественно необходимое рабочее время есть то рабочее время, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда. Так, например, в Англии после введения парового ткацкого станка для превращения данного количества пряжи в ткань требовалась, быть может, лишь половина того труда, который затрачивался на это раньше. Конечно, английский ручной ткач «48» и после того употреблял на это превращение столько же рабочего времени, как прежде, но теперь в продукте его индивидуального рабочего часа была представлена лишь половина общественного рабочего часа, и потому стоимость этого продукта уменьшилась вдвое.

Проблема в том что вышеописанное означает лишь то что подход Маркса — идеализация пригодная лишь для исследовательских целей. Но самое главное — выкидывать потребительную стоимость на самом деле нельзя ибо кроме проблемы качества труда есть проблема потребности в производимом. Да-да те самые «калоши Путина». И тут кроется засада ибо что производить в конечном итоге решает как раз ненавистный капиталюга, который якобы лишь присваивает созданную рабочими добавочную стоимость.

Я мог бы копипастить простыни из Маркса дальше, но сделаю пожалуй проще. От СССР нам достался артефакт «Большая советская энциклопедия» в которой есть статья «Стоимость» в которой выражено единственно-верное марксисткое понимание данного вопроса. Несогласный с ним в лучшем случае страдает вялотякущей шизофренией, а скорее всего сознательный антисоветчик и может быть даже троцкист:

воплощённый в товаре и овеществленный в нём общественный труд товаропроизводителей. С. - общественное свойство вещи, которое она приобретает в определённых исторических условиях - при наличии товарного производства . С. создаётся в производстве, проявляется в обмене, когда произведённый товаропроизводителем товар приравнивается к другим товарам. Товаропроизводители связаны между собой системой общественного разделения труда и потому работают друг на друга, в силу чего их труд приобретает общественный характер. Отличаясь друг от друга как потребительные С., обмениваемые товары имеют одно общее свойство, а именно - они продукты труда, на их производство затрачен труд, образующий их С. Определённая пропорция, в которой одни товары обмениваются на другие, называется меновой С. Т. о., С. внешне проявляется в акте обмена, т. е. в меновой С., потребительная С. товара (полезность вещи) становится носителем меновой С.

Величина С. товара определяется количеством труда, общественно необходимого для его производства, и измеряется рабочим временем . Т. к. разные товаропроизводители затрачивают на производство одного и того же товара неодинаковое количество труда (времени), товары имеют различную индивидуальную С. Но поскольку С. воплощает обществ, труд, величина общественной (рыночной) С. не может определяться индивидуальными затратами труда. Общественная С. определяется общественно необходимым рабочим временем, т. е. временем, затрачиваемым на изготовление товара при данных общественно нормальных условиях производства и среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда, или временем, затрачиваемым на производство основной массы товаров данного вида. В условиях частной собственности пропорции в обмене товаров стихийно регулируются общественно необходимыми затратами труда (рабочего времени) в процессе конкурентной борьбы (см. Конкуренция ) . На величину С. оказывает влияние и степень сложности труда. Величина С. измеряется затратами простого труда , к выполнению которого способен любой работник, не получивший специальной подготовки. В процессе обмена разнообразных товаров происходит редукция (сведение) всех видов сложного труда к простому (см. Редукция труда ) . В результате сложный труд выступает как умноженный простой труд, и каждый час сложного труда в обмене приравнивается к большему количеству простого труда.

Казалось бы признается проблема качества (сложности) труда, но нет и то заявляется что все сводится к простому труду потому что редукция

При этом сложный труд там же определяется так:Редукция труда, объективный процесс сведения сложного труда к простому. Всякий труд в зависимости от своего содержания различается по степени сложности. Сложный труд сопряжён с дополнительными затратами на подготовку квалифицированной рабочей силы и с повышенным её расходом в процессе производительного применения. В единицу времени сложный труд создаёт большую стоимость, чем труд простой. Сравнительно сложный труд — это возведённый в степень, или помноженный, простой труд.При обмене товаров, являющихся продуктами простого и сложного труда, меньшее количество сложного приравнивается к большему количеству простого труда. «Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда, и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 53).

Сложный труд, труд работника, имеющего квалификацию, т. е. квалифицированный труд; связан с дополнительными издержками на обучение и воспитание квалифицированной рабочей силы.

Про качество тут разве что "воспитание", которое отдельно от обучения.

ВОСПИТАНИЕ

процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни. В этом смысле В. осуществляется в процессе организованной совместной деятельности семьи и школы, дошкольных и внешкольных учреждений, детских и молодёжных организаций, общественности.

Т.е. то что человек получив диплом может пинать буи и гнать брак признается, но для решения этой проблемы предлагается лишь некое «воспитание». Но вот в случае с «простым трудом» это самое воспитание куда-то пропадает

Простой труд, труд работника, не имеющего квалификации, т. е. неквалифицированный труд.

При этом под квалификацией понимается:

Квалификация (от лат. qualis — какой по качеству и facio — делаю), 1) степень и вид профессиональной обученности работника, наличие у него знаний, умения и навыков, необходимых для выполнения им определённой работы.

Стоп. А у нас вообще когда-то где-то был труд не требующий знаний, умений и навыков? В это трудно поверить, но даже чтобы писать боярку на АТ надо научиться как минимум понимать буквы и складывать их в слова - с этим умением люди не рождаются. Ну и самое главное - кто будет воспитывать того самого ленивого работника?

Ну и самое главное, как видно из цитат выше стоимость у Маркса нифига не двухчленна. Прямым текстом говорится что все сводится к затратам труда. «Опровергунь» это можно лишь вырвав из контекста буквально первые абзацы первой главы «Капитала».

И снова о Хайлайне

36:40

Флотский профессионал Хайлайн как себе представляет заваливание трупами авианосца?

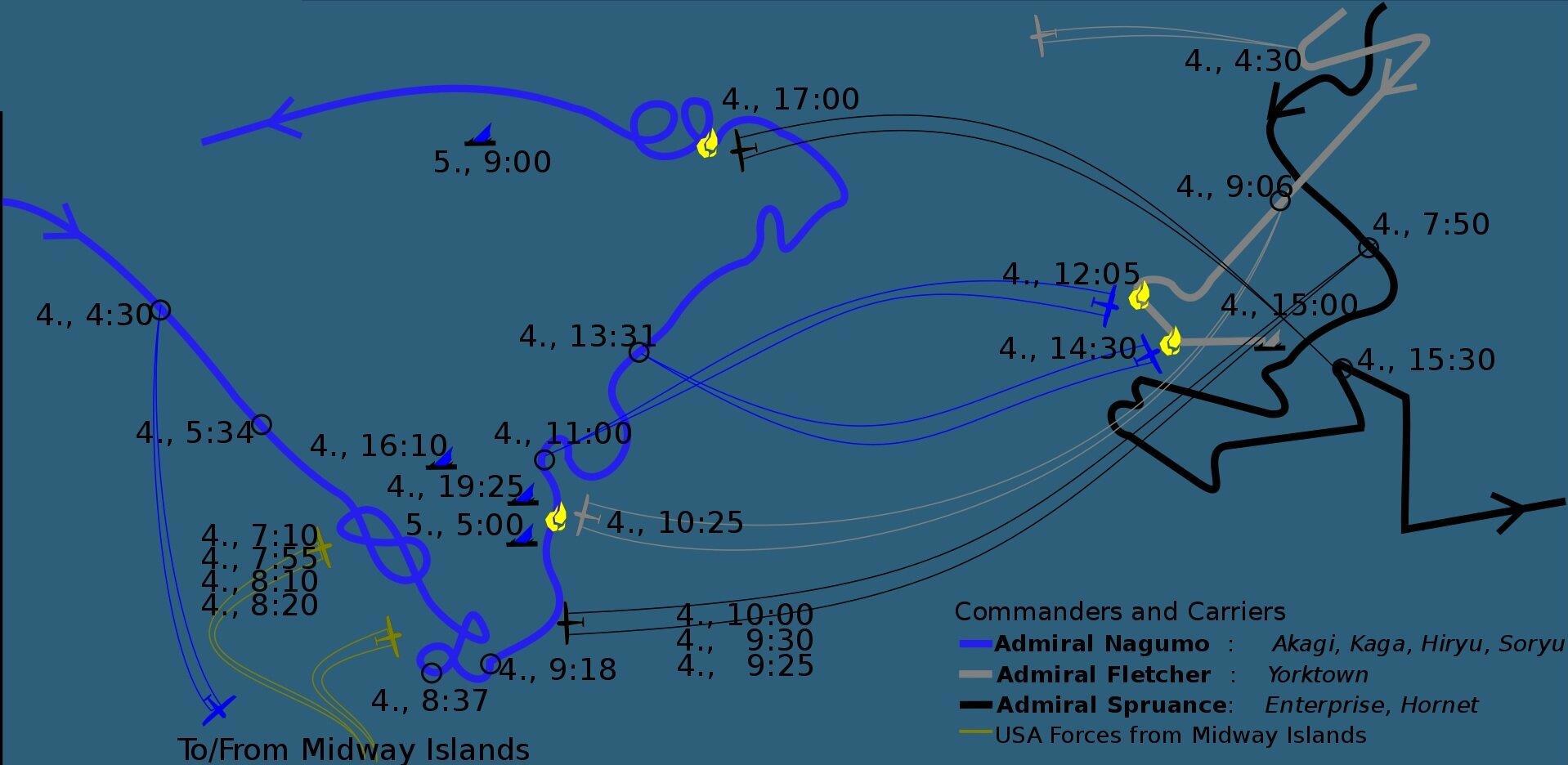

У одного меня возник вопрос в каком переходе ляпнувший сие купил диплом историка? И нет, я не о камикадзе — это слишком просто и банально. Я о битве за Мидуэй в котором мастер-класс закидывания трупами авианосцев показали, тадам, американцы посылавшие бомбардировщики и торпедоносцы атаковать японский авианосный флот без прикрытия истребителей:

Хотя там и с прикрытием было бы не сильно лучше — слишком уж велико было техническое и тактическое превосходство тогдашних японцев в воздухе. Вот только в конечном итоге оно им не помогло ибо большая часть замечательных самолетов и пилотов просто сгорела на палубах авианосцев разбомбленных одной прорвавшейся эскадрильей пикировщиков. Разумеется, позже американцы догнали и перегнали по технике и закидывать трупами пришлось уже японцам. Пытаться закидывать точнее, ибо у американцев и с количествами было все путем. Да в данном случае решило хозяйство, но опять вспоминаем Францию в 1940. И Русско-Японскую. И Францию в 1870-1871.

Напомню что обсуждается книга Хайлайна, а не фильм Верховена и техника у жуков очень даже есть. И если тактическое либо стратегическое преимущество получено за счет готовности и способности нести большие потери чем противник то почему это не заваливание мясом? Неполиткорректно?

Собственно вывод Жукова (39:00) звучит так:

Мы возвращаемся к тому с чего начали. К тому что дать этим людям возможность рисковать собственной жизнью может только хозяйство. А раз только хозяйство может дать им эту возможность произведя экзоскелеты, корабли, etc, доставив их до места [что вообще-то флот даелает], обеспечив их логистику [а это точно гражданские? А то помнится одноклассник Рико в автобате на Плутоне служил где и погиб], только это вот хозяйство и способно их обеспечить, а раз так люди которые работают на том самом хозяйстве точно так же жертвуют собой, пускай и не на войне, а на трудовом посту. А значит достойны общественного уважения и общественного высказывания в ничуть не меньшей степени чем то самое гордое меньшинство.

И тут уже я возвращаюсь к тому с чего начал — Жуков читал Хайлайна *опой. Гражданство по книге получают отслужившие, а вот военнослужащие могут его даже не иметь если не успели первый контракт отпахать.

– А для того, что правительство наше вам все равно ничего нового не покажет – завербуетесь вы там, или как… Сейчас, знаешь, мода такая пошла – один срок отслужил, нацепил планочку на грудь; с понтом – ветеран… а сам, может, и оружия-то в руках не держал! Однако ежели ты так уж хочешь послужить и даже того, что я тебе тут толкую, не послушаешь и не уберешься домой, то, конечно, возьмут тебя, это тебе по конституции положено… Закон такой: кто угодно, хоть мужчина, хоть женщина, имеет право отслужить и получить полное гражданство. И куда же нам, спрашивается, всех этих добровольцев девать? Они большей частью и не годятся ни на что путное! Далеко не всякий может быть военным; у большинства из тех, кто приходит вербоваться, той самой, первейшей солдатской принадлежности – и нету! Вот как по-вашему, что требуется, чтобы стать хорошим солдатом?

– Не знаю, – сознался я.

– Люди обыкновенно думают: раз имеешь от рождения две руки, две ноги да тупую башку, так и достаточно. Для пушечного мяса – точно, хватит. Может, какой-нибудь там Юлий Цезарь на этом бы и успокоился. Однако нынче настоящий солдат – это первым делом специалист высшего класса, в другом месте его иначе как «маэстро» и не называли бы, так что тормоза всякие нам тут не нужны. Вот потому для тех, кому загорелось отслужить срок безо всяких к тому способностей, мы придумали целую уйму грязных, неприятных, а порой и опасных занятий, от которых они тут же сбегут к мамочке – с поджатым хвостом и безо всякой выслуги. По крайней мере, до конца жизни будут помнить, что гражданство – это не так себе слово, за него приходится дорого платить! Взять хоть ту юную леди – пилотом хочет быть. Хотелось бы думать, что будет. В хороших пилотах всегда недостаток… А если нет – зашвырнут ее в какую-нибудь Антарктику; глазки ее симпатичные покраснеют от искусственного дневного света, ручки огрубеют от грязной работы…

Суть «системы Хайлайна» в фильтрации людей допущенных до политики в хоть каком-то виде. Причем абсолютно не важно кем там они будут после «фильтра». А для прохождения фильтра надо как минимум быть готовым «дорого платить» ради достижения своей цели. Чуть позже мы узнаем и обратную сторону — готовность согласиться с правилом «я начальник — ты дурак».

ради достижения своей цели. Чуть позже мы узнаем и обратную сторону — готовность согласиться с правилом «я начальник — ты дурак».

Солдат не имеет права решать, где, когда, как и зачем ему драться. Это забота чиновников и генералов. Чиновники решают, для чего и в какой мере, говорят об этом генералам, а генералы прикидывают и говорят нам, где, когда и как. Мы осуществляем давление, другие, так сказать, умудренные опытом, осуществляют управление. Каждому – свое. И это – все, что я могу тебе ответить. Если ты этим не удовлетворился, я разрешаю тебе спросить то же самое у командира полка. Если уж он тебя не убедит, езжай домой и переодевайся в штатское! Потому что в этом случае солдата из тебя не выйдет, как ни крутись.

Причем верность тезиса

Солдат не имеет права решать, где, когда, как и зачем ему драться.

На самом деле небесспорна с военной точки зрения. Как минимум «как» обычно лучше поручить исполнителю, да с «где» и «когда» возможны варианты. Вот цитата из «В стальных грозах» Э. Юнргера:

Наконец я смог записать приказ о штурме, касающийся меня. Мне со своей ротой предстояло в 6 часов утра атаковать Драхенвег, а оттуда прорваться как можно глубже на линию Зигфрида. Оба батальона позиционного полка должны были в 7 часов атаковать фланг справа. Эта разница во времени тотчас возбудила [247] во мне подозрение, что отдающий приказы не очень-то верил в добротность жаркого и определил для нас роль подопытных кроликов. Я был против раздвоенной атаки и добился того, что и мы выступили только в 7 часов. Наступившее утро показало, каким важным было это изменение.

Оппа, оказывается в действующей армии приказы вполне себе обсуждаются. По крайней мере если она хочет провести успешное контрнаступление.

Но мы знаем что до «первой жучиной» Федерация не особо и воевала, а первая крупная операция против жуков полностью провалилась, полностью:

Малоизвестное ныне аниме 1988 года, снятое как раз по книге

И так, вооруженные силы в Федерации заняты в первую очередь отбором людей готовых:

1. Два года терпеть тяготы и лишения службы ради шанса порулить государством.

2. Рискнуть здоровьем и жизнью ради шанса порулить.

3. Готовых беспрекословно выполнять приказы старших по иерархии.

Т.е. отжимает лучшие кадры у потенциальных революционеров. И, внезапно, криминала. Суть ее только в этом. Хочешь странного — вперед, на службу. Если осилишь. Если хочешь странного и не хочешь или не можешь на службу то, будем честны, скорее всего ты не осилишь революционную деятельность, равно как и преступную. Разумеется, есть исключения, но их, судя по всему, мало.

Засада же системы в том что она плохо подходит для именно войны, о чем было выше.

Далее должны быть мысли про фильм Верховена, Хеллдайверс и пятиминутка самопиара, но потом.