Гипотезы происхождения Тода (Тода и шумеры) - 7 (Окончание)

Автор: Алекс А. АлмистовВсем моим уважаемым друзьям-Писателям, Подписчикам и Читателям моих ист-фант-романов на АТ - снова наш пламенный Привет!

Сим Блог-Постом заканчиваю публикацию моих наработок про "Тода" (народ «Голубых гор» - Нилгири):

«Древнешумерская» Версия происхождения загадочного народа «Тода» (Индия, дравидийцы)

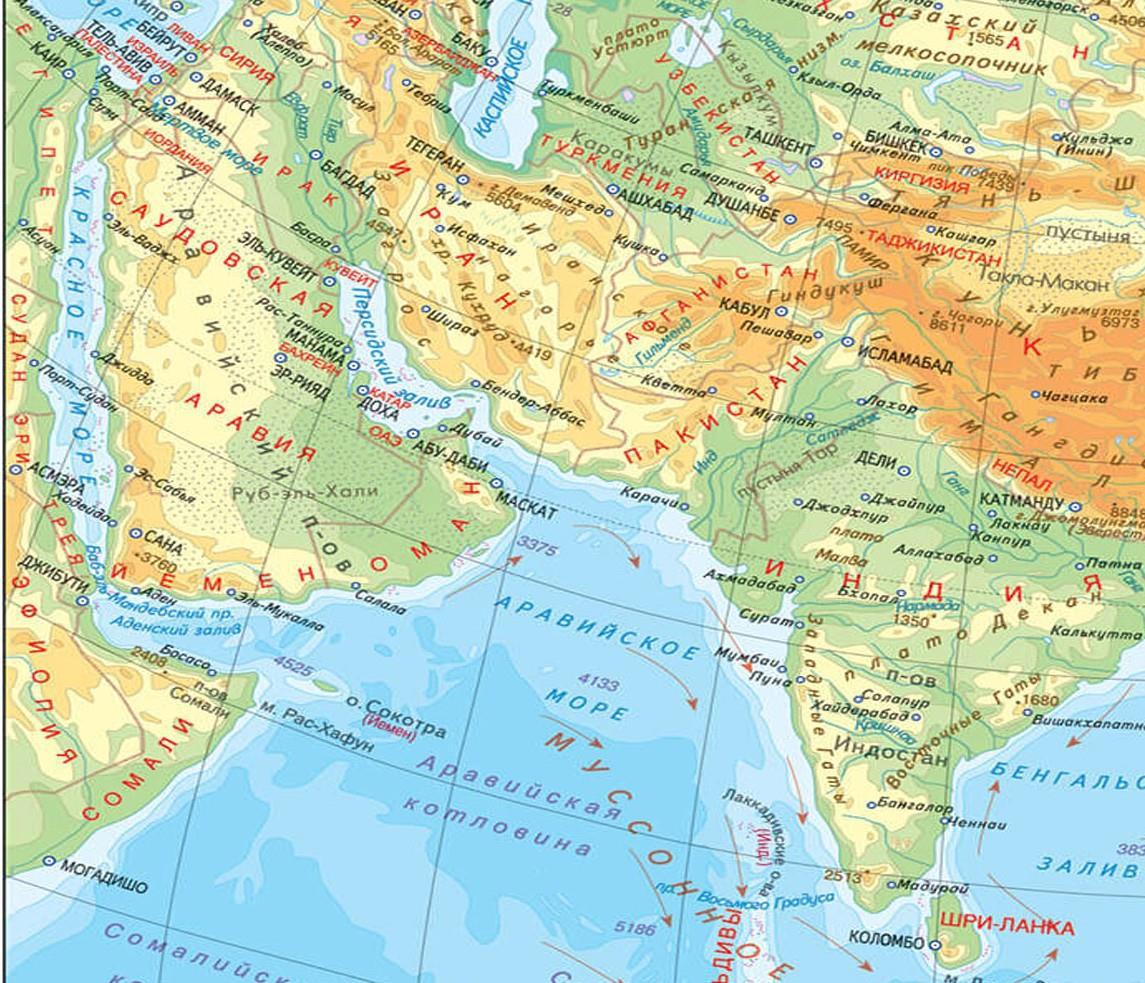

Для начала немного географии всего этого региона (как Тода могли попасть из Шумера в Нилгири)

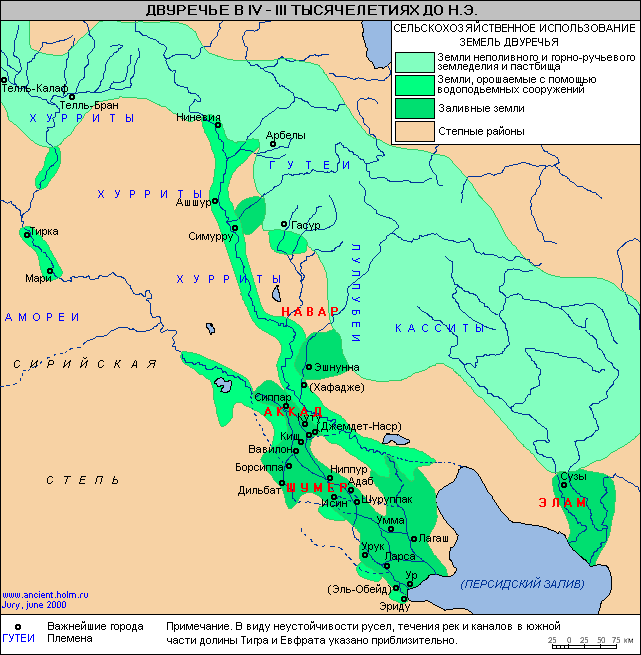

Карта Междуречья

Шумер

Тода и Нилгири:

Штат Тамилна́д (Тами́л-На́ду) на карте Индостана

Округ Нилгири на карте штата Тамилнад

Но по Сути вопроса ...

Впервые странную «схожесть» древнешумерских (и даже -древнегреческих) легенд и названий богов с персонажами мифологии «Тода» отметил принц Петр Греческий и Датский, исследователь с дипломом антрополога и королевским титулом, посетивший «Тода» в 1939 и в 1949 годах и проведший среди них несколько месяцев. До того как принц Петр попал в Нилгири, он изучал религию древнего Шумера.

Принц Петр решил исследовать кворжам и остальных богов Тода. Результаты оказались неожиданными. Опросив многих Тода, ученый выяснил, что кворжам Текерзши является слово «Иштар». Та самая Иштар, которая у финикийцев называлась Астарта и была богиней любви, плодородия, войны и охоты у шумерийцев, вавилонян и ассирийцев. Широкий диапазон деятельности месопотамской богини роднит ее с главной богиней племени Тода. Известно, что шумерийцы называли эту богиню Иннини. Выяснилось, что Текерзши имеет второе имя(на кворжам) — Иннини. Нилгири «Тода» иногда называют «Иннининор», что значит «страна Иннини». Кроме этого, у Текерзши, оказывается, есть еще один кворжам — «Энлиль», или «Эллиль», что, как известно, соответствует шумерийскому и аккадскому богу земли. Это имя богини «Тода» обычно употребляют во время утренней молитвы. Когда «Тода» рассказывают легенды, для определения ряда понятий, священных для них, они употребляют кворжам. Так, в легенде о Квото при описании того, как Квото привязал солнце, последнее называют «Уту» или «Утве». Уту, или Шамаш, был шумерийским богом солнца. Кворжам для луны оказалось слово «син». Известно, что Син был богом города Ура и олицетворял бога луны. Имя шумерийского бога гор Нинкуршага «Тода» упоминают в молитве во время октябрьского праздника у подножия священной горы. Однако «нинкуршаг» фигурирует в этой молитве не как бог, а как слово кворжам, значение которого уже забыто племенем. Никто из «Тода» не мог объяснить Петру, что собственно подразумевается под «нинкуршаг». Но когда исследователь сообщил им, что Нинкуршаг был богом гор в древней Месопотамии, «Тода» ничего не нашли странного в том, что это слово отождествлялось с горами. И наконец, шумерийский Нинурта — бог удачной войны, чей культ особенно процветал в Вавилоне. У жрецов принц Петр выяснил, что этот бог упоминался в старину в молитвах на кворжам, но теперь это слово забыто и не употребляется.

Однако, Принц Петр не смог найти даже следов таких древних богов Двуречья, как Эа — бог воды, Таммуз — умирающий и воскресающий бог, великий бог Вавилона — Мардук, сын Эа, Нуску — бог огня, сын Энлиля, Ашан — богиня урожая, Нинкаси — богиня вина, Иммер — бог дождя и грома. Наиболее подозрительным показалось ученому отсутствие у «Тода» Эа и Мардука. В связи с этим он выдвигает два предположения. Первое, что предки Тода, возможно, потеряли контакт с Месопотамией, до того как в Вавилоне был установлен культ Мардука. Это могло произойти до 2169—1870 годов до н. э. И второе, они не имели связей с шумерийским портом Эриду, который находился на берегу теперешнего Персидского залива и где процветал культ бога воды. На этом основании принц Петр делает вывод, что предки «Тода» имели касательство к Месопотамии не позже, чем в конце III тысячелетия до н. э., и что из этих связей можно исключить Вавилон и Эриду.

Вывод Петра Греческого был таков:

очень давно, в IV–III тысячелетии до нашей эры возле Голубых гор существовала колония торговцев, прибывших сюда из Двуречья. В конце III тысячелетия до нашей эры контакты колонистов со своей родиной были прерваны, и они навсегда остались в Южной Индии. Их прямыми потомками и являются загадочные «Тода» .

Американский лингвист и антрополог М. Эмено выступил с критикой гипотезы греческого исследователя. Он показал, что названия богов «Тода» могут быть объяснены, если исходить из законов дравидийских языков, — колонисты из Двуречья к ним никакого отношения не имеют.

В своей книге Л. В. Шапошникова в определенном смысле оппонировала М. Эмено, отмечая, если «учесть, что вопрос о происхождении дравидийских народов еще остается открытым и вместе с тем существует ряд доказательств взаимодействия культур дравидийской Индии и Двуречья, то не исключено, что отрицание Эмено со временем может превратиться в одно из подтверждений возможной языковой общности дравидов и отдельных племен и народностей древней Месопотамии».

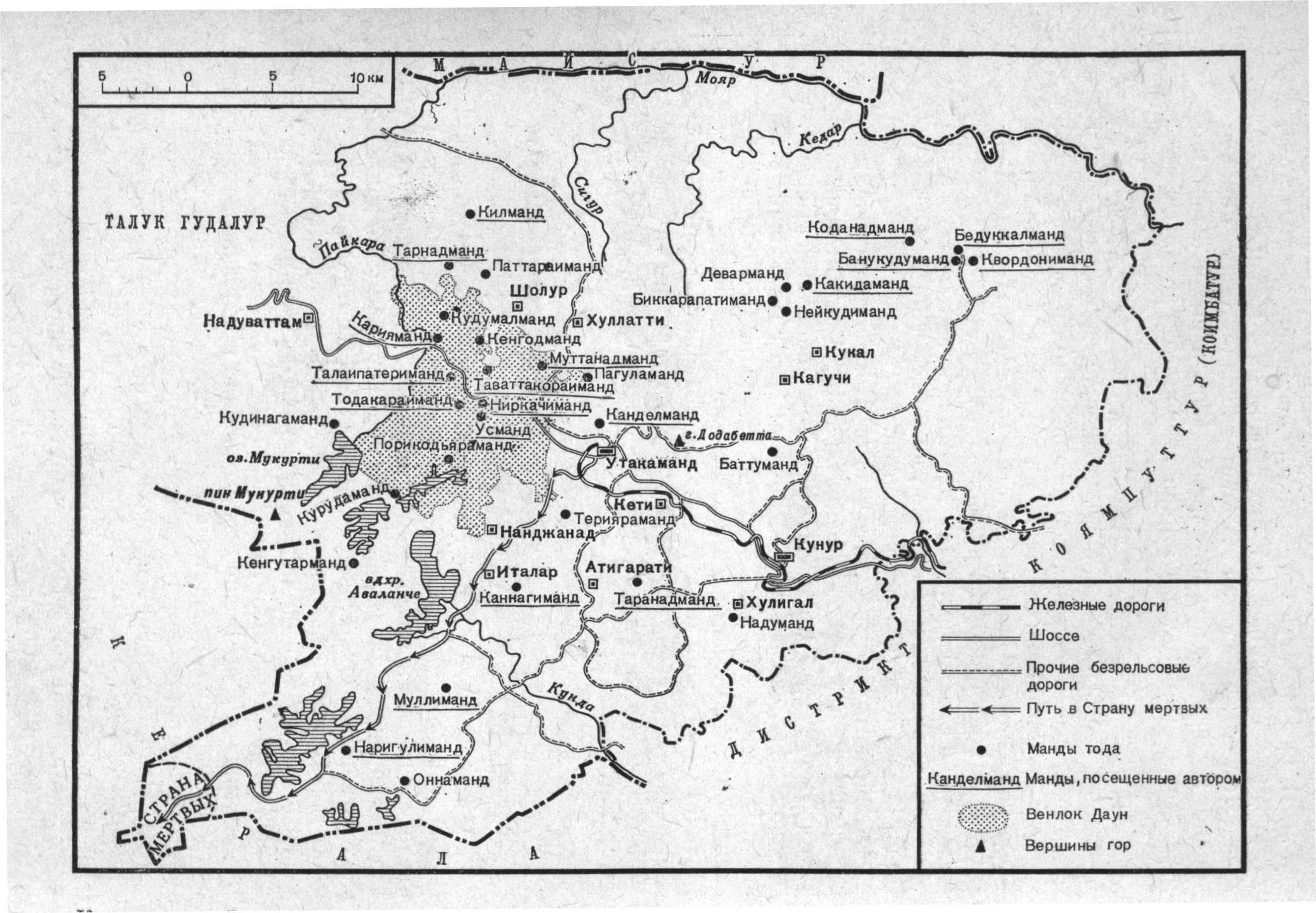

Дистрикт Нилгири (по данным Л. В. Шапошниковой)

Так, в частности, современные роды племени ведут свою организацию по отцовской линии. Каждый из них имеет общего прародителя, потомки которого, связанные родственными отношениями, и составляют род.

Род, если он достаточно велик, занимает несколько мандов. Самые старые мужчины или старейшины возглавляют род или манд. Например, старейшиной рода Мельгарш является Панк. Женщины обычно берутся из другого рода. Дети принадлежат роду отца. Мельгарш занимает шесть мандов. Род Тода, который называется в племени «модол»,—патриархальный. Этот род складывался не сразу, и время, пока это происходило, породило ряд запретов внутри фратрий, объяснить которые сейчас очень трудно. Кто знает, почему нет браков между родами Норш и Пан? Говорят, что Квотен из рода Пан хотел когда-то извести Норш. Браки между Мельгарш и Квордони тоже запрещены. Согласно легенде, девушка из Мельгарш была помолвлена с юношей из Квордони. Они отправились в Квордони вместе с буйволом, которого дал отец девушки. Было жарко, и все трое устали в пути. Буйвол вдруг увидел лужу и лег в нее, чтобы освежиться. Солнце уже клонилось к закату, а буйвол все лежал. Юноша никак не мог заставить его выйти из воды. Тогда он взял камень и швырнул в буйвола. Камень попал животному в глаз, и буйвол ослеп. Юноше было очень стыдно, а девушка не захотела идти с ним в Квордони. С тех пор люди Квордони не берут жен из Мельгарш.

Между тем, первоначально, в глубокой древности, у «Тода» был сильно развит матриархат.

Так, согласно легендам, Великая Богиня Текерзши начала свою общеполезную деятельность среди «Тода» с того, что разделила племя на две части: Тартар и Тейвели. В каждой из них она учредила роды – «модолы». Всего двадцать один, как повествует традиция. Но слишком много пришлось перенести племени, и старые роды исчезали. Они вымирали. Некоторые из них возродились только в последнее время. Род Инкити угасал год от году. Его людей косили болезни, дети почти не рождались. Остался всего один манд, где живет несколько человек рода Инкити. Неизгладимая печать вымирания лежит на нем. В роде Конигор остался только старый Сириоф. С его смертью некогда многочисленный и славный род кончит свое земное существование. Теперь в обеих фратриях племени шестнадцать родов. В Тартар входят роды: Мельгарш, Пан, Керер, Керодр, Инкити, Надри, Квордони, Карш, Норш, Тарадр. К Тейвели принадлежат: Кует, Пит, Амгарш, Мартикедр, Конигор, Пиргодр. Между родами фратрий Тартар и Тейвели официально браки запрещены. Фратрии эндогамны. Роды внутри фратрий экзогамны.

Что такое на самом деле Тартар и Тейвели?

Это два бывших экзогамных материнских рода, положивших начало современным фратриям.

На этот счет у «Тода» много легенд. Оказывается, начало Тейвели положила женщина. Вот как это произошло. Жила в Тартар одна женщина, и была она очень жадная. Однажды во время какой-то церемонии состоялся праздничный пир. Ей дали много еды. Она все съела и потребовала еще. Ей дали. Но и этого ей оказалось недостаточным. Она решила схитрить. Женщина сложила свое путукхули так, что сверток стал напоминать ребенка, и попросила еды для «ребенка». Ей дали. Но потом все увидели, что никакого ребенка нет, а еда лежит у женщины на коленях. Всем стало стыдно, что она оказалась нечестной, и ее решили прогнать из Тартар. Покинув этих людей, женщина стала родоначальницей Тейвели.

«Тода» и их соседи (индуисты) …

Здесь отметим, что у соседей - тёмно-шоколадных прочих индийцев - к «Тода» особое отношение, уважительное, чуть ли не благоговейное. Соседние народы свято верят в то, что «Тода» обладают мистическими и сверхъестественными способностями. Например, могут исцелять с помощью рук или с помощью заговорённого молока. Также «Тода» поклоняются солнцу, верят в злых духов и реинкарнацию.

А ещё у каждого из «Тода» есть «волшебная палочка» – бамбуковая трость, которую они не выпускают из правой руки.

Также все окрестные соседи уверены, что «Тода» обладают властью над слонами и тиграми и могут сами перевоплощаться в них.

В частности, до сих пор существуют довольно странные отношения между «Тода» и тиграми. «Тода» уверены, что тигр их никогда не тронет. И действительно, за все время с момента открытия племени случаев нападения тигров на «Тода» не было. Когда женщины «Тода» видят убитого тигра, они падают перед ним на колени и оплакивают как близкого родственника.

Что ж, может быть, всё так и есть. Ведь замечено, что «Тода» никого не боятся, у них нет оружия для войны или обороны, они не держат сторожевых собак и живут в полном слиянии с природой, не нарушая её гармонии и своего спокойствия.

Но … Одновременно с этим, мирное племя скотоводов, прожившее длительное время в изоляции в глубинном районе страны, подчас обнаруживает странные «познания» в военном деле …

Так, в частности,несмотря на то, что у «Тода» нет оружия, они не охотятся, не убивают животных, во время погребального жертвоприношения жрец одним ударом топора валит с ног буйволицу!? Она падает замертво. Ведь чтобы так ударить, нужен длительный опыт. А во время погребальной церемонии мужчины «Тода» отважно сражаются с буйволами прекрасно владеют своими палицами? В их руках это уже боевое оружие. И сами они в такой момент больше похожи на воинов, чем на пастухов. Более того, во время церемонии «пурсутпими», чтобы узаконить ребенка, мужчина вручает будущей матери лук и стрелу? Да, это не настоящие лук и стрела, «Тода» делает их из ветвей. Но почему именно лук и стрела? Ведь у них такого оружия нет. «Тода» в деталях сохранили древние обычаи, а объяснить их не могут.

Из всего вышеприведенного можно сделать вывод, что у Тода было когда-то настоящее оружие и их миролюбие в прошлом можно подвергнуть сомнению. О луках, стрелах и копьях можно найти упоминания в легендах и песнях. Существует древняя песня, рассказывающая о Тхикудати, упрямом и несправедливом старейшине рода Тарард. Текерзши очень разгневалась, узнав о поведении Тхикудати. Богиня осудила поведение Тхикудати -она пустила из лука в него стрелу. Так она покончила с упрямым и несправедливым старейшиной Тхикудати.

Также известно, что легендарный герой Квотен всегда носил с собой лук, стрелы и копье. Еще в прошлом столетии, по наблюдениям очевидцев, лук и стрела, которые использовались во время церемонии «пурсутпими», отнюдь не были символическими. В Мадрасском музее вы можете увидеть такую стрелу с железным наконечником. Такие же стрелы сжигались на кремационном костре во время погребальной церемонии по мужчине.

Любопытен ещё и тот факт, что в некоторых храмах «Тода» бережно хранятся священные копья, когда-то принадлежавшие предкам «Тода».

Копья не единственные реликвии храмов. В них можно найти древние колокола и украшения, золотые и серебряные кубки и чаши. Они тоже принадлежали предкам Тода.

А предки «Тода» были интересными людьми. Они не только имели луки, стрелы, копья, украшения и золотые чаши, но и носили ожерелья, сделанные из раковин каури. Да, именно из тех раковин, которые можно добыть только в океане. Известно, что Голубые горы расположены далеко от побережья, а о «Тода» местное население ничего не знало до начала XIX века.

Наиболее древним ритуальным украшением является «кейвели». Его обычно кладут на рога жертвенной буйволицы. «Кейвели» тоже расшито каури!?

***

В свою очередь, А.М. Кондратов, как мы уже отмечали выше, считал предков племени «Тода» (как «дравидийских» протоиндийцев) прямыми потомками легендарных лемурийцев.

Л.В. Шапошникова, не столь категорична. По данному вопросу она, в частности, пишет:

« … Не надо быть слишком внимательным, чтобы заметить одну закономерность. Очень многое отличает Тода от современных дравидов, и очень многое роднит культуру Тода с древней культурой дравидов. Можно ли безоговорочно отнести Тода к современным дравидам? Пожалуй, нет. Но было бы нелепо отрицать их причастность к древним дравидам. Вероятно, культура Тода была составной и органической частью древнедравидийской. Тода — единственное из сохранившихся племен, сумевшее донести до наших дней мегалитический погребальный ритуал, примитивную религию, вещи тысячелетней давности, архаический язык… Почему так случилось? Чем это можно объяснить?

Трудно представить себе, что было на земле несколько тысяч лет тому назад. Но всегда находятся какие-то нити, позволяющие восстанавливать прошлое хотя бы в общих чертах. Возможно, Тода были частью тех древних племен, которые вторглись много веков тому назад с запада в Южную Индию. Они широким потоком разлились по территории страны, захватив самые отдаленные ее уголки. Была ли это мирная иммиграция или ее сопровождали сражения и завоевательные походы — сейчас сказать нельзя. Одно лишь остается очевидным, что пришельцы принесли с собой высокую и отличавшуюся своеобразием культуру. Что задержало какую-то их группу на пути к долинам новой земли? Об этом можно только догадываться. Среди вторгшихся племен были, по-видимому, и скотоводы, и земледельцы. Голубые горы, вставшие на их пути, могли привлечь какую-то часть этих пришельцев. Прекрасные пастбища безлесных вершин Нилгири устраивали владельцев скота. Горы не были населены, а соседние с Нилгири племена проникли туда гораздо позже. Шли века за веками, и поселенцы Нилгири постепенно утрачивали связь с основным потоком иммигрантов. Удобных проходов, связывающих Нилгири с долинами, внизу не было. Возвращаться же назад, к горному лесистому хребту Западных Гхат, не было смысла. Этот путь уже однажды был пройден, и прибрежный район не сулил скотоводам ни бодрящего горного воздуха, ни просторных пастбищ. Так началась длительная изоляция племени, о существовании которого забыли его сородичи, осевшие в долине Коимбатура, и не подозревали местные племена, обитавшие внизу.

Огражденные от всей страны труднопроходимыми перевалами и малярийными джунглями, Нилгири жили своей особой жизнью. Их не коснулось арийское нашествие, от которого гибли родственные обитателям Голубых гор племена. И только время от времени далекие отзвуки падения империй и завоевательных походов доносились до голубых вершин. Но это не меняло судьбы племени, жившего там. Они продолжали пасти буйволов и соблюдать все то, что было завещано им предками. Поколения, уходившие в страну мертвых, передавали свои знания потомкам. Древние традиции и обычаи проходили долгий путь — длиною в века и тысячелетия, проявляя удивительную устойчивость. Занятие скотоводством, которое давало пищу и жизнь людям, служило залогом этой неизменности. Буйволы постепенно становились средоточием жизни, и времена смелых охотников, а может быть, и причастность к земледелию постепенно забывались. Искусство выделки бронзовых ваз умерло с теми, кто пришел с предками. В горах не было олова, а древние вазы были отданы во владение умерших. Так требовал обычай. Забывались и другие ремесла, а может быть, предки их и не знали. Помнили только древние законы и традиции. Постепенно людей в племени становилось все меньше, и вряд ли можно было надеяться, что ими будут открыты пути дальнейшего прогресса и развития. Племя смотрело в прошлое. Там осталась их прародина и тот образ жизни, который надлежало сохранить. Их сил хватало только на то, чтобы удержать подмываемые рекой времени традиции и обычаи, древнюю культуру, утверждавшую их как часть того большого, что питало жизнь их предков. И время как будто остановилось в Голубых горах. Люди насильно пытались удержать его течение. Много позже время жестоко отомстило за это племени, которое называло себя Тода.

…К какой группе населения можно отнести Тода? Они резко отличаются, как известно, от современного дравидийского населения. Вряд ли можно определить это племя словом «дравиды». Скорее всего их можно назвать протодравидами. Термин этот очень условный. Будем считать, что он означает те народности и племена, которые несколько тысяч лет назад пришли в Индию и были в числе предков современных дравидов…

… Песня о кораблях Тода-скотоводов наводит на некоторые размышления. На основании материала, оказавшегося в нашем распоряжении, можно предполагать, что эти племена вторглись в Индию или с северо-запада или с запада …»

Мы же, опираясь на вышеприведенный фактологический материал и его систематизации, скорее склоняемся к некой «промежуточной» (между А.М. Кондратовым и Л.В. Шапошниковой) версии, полагая, что племя «Тода», скорее всего не были прямыми потомками лемуриейцев, но некой «вторичной» (по отношению к, собственно, постлемурийцам) цивилизацией.

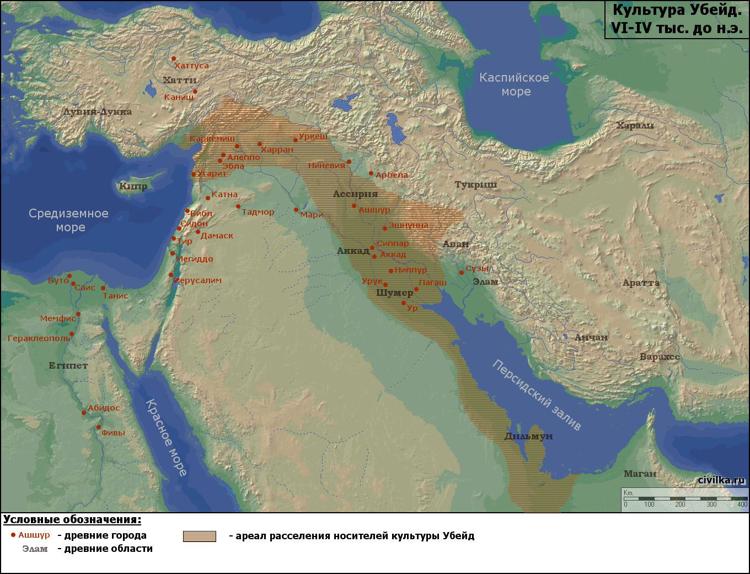

Другими словами, вполне возможно, что … прав таки был принц Петр Греческий, связывая предков «Тода» с колонистами из древнего Шумера. Точнее, со значительно более древней (археологически датируемой концом V — началом IV тыс. до н. э.), чем «Тода», цивилизацией (культурой) Эль-Обейд (Уль-Убейду).

В пользу данной версии, в частности, говорит и весьма любопытный факт из древнегреческой (более поздней) и шумерской (более ранней) мифологий, а именно – загадочное «пересечение», точнее, возможное «совмещение» (отождествление), ряда исконно шумерских божеств и исторических личностей с ключевыми персонажами древнегреческого пантеона богов.

Так, например, одним из главных и наиболее древних Богов у эллинов (точнее – у их предшественников - пеласгов) был Уран...

***

Тода и греки (Загадка Урана)

Ура́н (др.-греч. Οὐρανός, «небо») — в греческой мифологии — верховный бог, первый царь вселенной, владыка неба (сам собой олицетворяющий небо), супруг Земли Геи, относится к самому древнему поколению богов. Гея родила Урана [36]; либо Уран — сын Эфира и Гемеры; или сын Офиона и старшей Фетиды.

Уран - прародитель (фактически – отец) всех остальных богов. Он - «Первый стал править всем миром».

По Евгемеру, он погиб в океане (по другой версии - умер в Океании) и погребен в городе (или крепости) Авлакии. Ему посвящен IV орфический гимн…

Вот тут и начинается самое интересное:

***

Во-первых, согласно древнегреческим мифам, Уран был похоронен в крепости Авлакии… Как-то «мелковато» и не слишком правдоподобно для «бессмертного божества»!? Напомню, что всех остальных богов их правопреемники (или близкие родственники) «благополучно» низвергали в Тартар!?

Но дело даже не в этом, а в том, что (можно проверить по Интернету) город «Авлакия» существует в реальности и находится на греческом острове Самос. Существует, правда ещё и полуостров «Авлаки» на острове Корфу. Но, если вспомнить «биографию» дочери Кроноса – Геры (по легенде – она родилась на Самосее), мы думаем, что место захоронения «исторического» (не бога, но правителя доэллинской цивилизации) Урана, все же, находится на Самосе. По крайней мере, в мифологических биографиях Урана, Геи и Кроноса– каких-либо упоминаний об острове Корфу нет вообще.

При этом, сам остров Са́мос (греч. Σάμος) — это остров в Греции, в Эгейском море в архипелаге Восточные Спорады. Самос — один из крупнейших и самых плодородных островов Эгейского моря. Но главное даже не в этом, а в том, что … Как показывают находки возле селения Пифагорио люди на острове Самос поселились в III тысячелетии до н. э. Предположительно на Самосе обитали племена карийцев и лелегов. На острове сохранились следы минойской и микенской цивилизаций. Примерно за тысячу лет до нашей эры во время великого греческого переселения на остров высадились ионийцы, после чего Самос стал одним из 12 членов Ионийской Лиги.

Всё выше отмеченное в отношении возможного места жительства и гибели мифологического Урана позволяет выдвинуть предположение о том, что легенду об Уране античные греки переняли от критян - представителей минойской цивилизации, которая существовала в Средиземноморье как минимум за 2000 лет до возникновения там Эллады. Особенно, если учесть тот факт, что главный бог эллинов – Зевс – согласно легенде, вообще родился на Крите.

***

Во-вторых, имя самого древнего и, в определенном смысле, «изначального» верховного божества древних греков – «Уран» - уж очень подозрительно созвучно самоназваниям одного из древнейших городов Шумера – Уру и второго (постшумерского) государства на данной территории – Уру. Но, что самое интересное, ещё более оно созвучно имени Царя-основателя древнешумерского государства Ур – Ур-Намму!?

Приведем несколько кратких справок по вышеобозначенным шумерским «однофамильцам» греческого Урана, наложив на них, вдобавок, ещё и древнегреческую мифологию:

Город У́р (шум. Urim) (шумер. — Урим) — один из древнейших шумерских городов-государств древнего южного Междуречья 5-го тысячелетия — IV в. до н. э., который расположен в устье Евфрата. Само название «Ур» - скорее всего семитское, т.к. к этому моменту (в результате прихода в эту местность древних семмитов и возникновения на руинах Шумера государства Аккад) на шумерском языке уже никто не говорил (только писали документы - как в многих странах Средневековой Европы - на латыни). Истоки основания города уходят в 5-е тыс. до н. э. Эпоху расцвета Ура относят примерно к началу 3 тыс. до н. э., это так называемый Ранний династический период (3000 — 2400 до н. э.). В XXIV-XXII вв. был подчинён соседним городам-государствам.

Кстати, сразу отметим, что легендарная цивилизация Эль-Убайд ("убаидская культура") существовала именно в районе гродов Ура и Эриду (Чем не древнегреческий Эридан?)

Эрида́н (др.-греч. Ἠρῐδᾰνός) — в древнегреческой мифологии — речной бог и река, протекавшая из Рипейских гор в океан на побережье Западной Европы. По Гесиоду, Эридан — сын Океана и Тефиды. Предание также гласит, что река эта была богата янтарём, который, в свою очередь, являлся застывшими слезами Гелиад, оплакивавших падение своего брата Фаэтона с небес в воды Эридана. У реки погребен Фаэтон (Астероид?Ну чем не причина Всемирного Потопа?). К нимфам Эридана обращался Геракл с просьбой, помочь ему разыскать Сад Гесперид (то есть, царства титана Атланта или легендарную Атлантиду?). Эрида́н изображался в образе быка (между прочим, сугубо шумерский тотем!?). Имя Эридана как «небесной реки» носит созвездие Эридан. Также это созвездие называли Нилом и Океаном (Может, речь в мифе все же идет об Тигре и Ефрате, а не о египетском Ниле!?)

К вышеприведенным справкам добавим ещё краткое описание уже не просто города, но могущественного государства Ур и его первого правителя Ур-Намму:

Государство Ур. Местоположение: Северная часть Двуречья, левый берег Ефрата - первое семитское поселение в этом районе. Государство Ур, выступив в качестве правопреемника постшумерского государства Аккад, возникло в конце III тысячелетия до н.э., наибольшего расцвета достигло в 2132 - 2024 г. до н.э. Царь-основатель государства – Ур-Намму , который именовал себя «царем Шумера и Аккада» (Ну чем не Уран!?).

Краткая история Ура выглядит следующим образом: в конце III тыс. до н. э. центр государственности Шумера переместился в Ур, царям которого удалось объединить все области Двуречья. С этим периодом связан последний взлет шу-мерской культуры. Царство третьей династии Ура представляло собой древневосточную деспотию, во главе которой стоял царь, носивший титул «царь Ура, царь Шумера и Аккада». Шумерский язык сделался официальным языком царских канцелярий, а население к этому времени уже перешло на аккадский.

В этот же период был упорядочен и систематизирован шумерский пантеон, во главе которого стоял бог Энлиль вместе с 7 или 9 богами, входившими в небесный совет. Тем же богам поклонялись аккадцы, которые к началу 2 тыс. до н.э. уже составляли с шумерами единый народ.

В 2004 или 2003 до н. э. Ур был разрушен, и гегемония в Нижней Месопотамии перешла к Ис-Сину, который удерживал ее до последней трети 20 в. до н. э., пока аморей, находившийся на службе у царя Иссина, не захватил власть, объявив себя царем Шумера и Аккада. С этого вре-мени Шумер никогда более не существовал как самостоятельное государство, однако его вели-кие культурные достижения продолжали жить в разных цивилизациях Месопотамии в течение двух последующих тысячелетий. К началу нашей эры древние шумерские города являли собой развалины, постепенно заносимые песком...

В свою очередь, царь Ура, Шумера и Аккада - Ур-Намму (шумер. «Почитающий Намму») - правил в 2112 — 2094 годах до н. э. Ур-Намму был первым представителем III династии Ура. Возможно, родич Утухенгаля или, во всяком случае, земляк (он возводил свою легендарную генеалогию к Гильгамешу). В те годы, когда Утухенгаль именовался царём Шумера и Аккада (ок. 2112 — 2104 годах до н. э.) Ур-Намму был его наместником (шаганой) в Уре. Сохранилась надпись, в которой он просит у богов долгой жизни для своего сюзерена…

***

Тода и шумеры (Загадка Ур-Намму)

В третьих, и что самое интересное в привязке к феномену «Тода», в вышеприведенном резюме биографии правителя Ура Ур-Намму, на первый взгляд, в общем-то нет ничего, что могло бы нам помочь в вопросе идентификации возможных предков «Тода» (напомним, мы рассматриваем гипотезу происхождения «Тода» от шумерских коллонистов).

Но … это только на первый взгляд! Потому как, если обратить внимание на расшировку имени правителя Ура - «Почитающий Намму» - то всё и сразу в ситуации с «Тода» становится на свои места .

Дело в том, что в мифологии жителей Ура - Намму — это первобытная шумерская богиня-мать, которая поначалу означала первичное море. Именно она выдвинула идею создания человека (Может быть, именнов Лемурии?), чтобы он мог служить богам. Намму считалась богиней, которая "дала жизнь великим богам". Она была матерью Ану, Нинхурсаг и Энки, отождествлялась с вавилонской Тиамат.

Вышеприведенного описания «образа» и «миссии на Земле» шумерской первобогини Намму, согласитесь, загадочным образом перекликается с мифологией "тодов" об Текерзши и её сыне Корато. Точнее, роль богини-матери Намму в мифологии шумеров практически полностью совпадает с ролью богини-матери Текерзши в исконной (то есть, очищенной от налета индуизма) мифологии «Тода»!?

Последнее, позволяет выдвинуть предположение, что Намму и Текерзши – это одно и тоже божество, но под разными именами. А если к этому ещё добавить и тот факт, что главным символом-тотемов цивилизации Шумера-Ура был «бык» (Эрида́н), а цивилизации «Тода» - «буйвол» (тот же самый бык, точнее - типичный представитель подсемейства быков даже в рамках современной зоологической классификации), то гипотеза о том, что предки «Тода» действительно были потомками шумерских мореходов или колонистов, по воле судьбы оказавшиеся в Голубых Горах (Нилгири) Южной Индии, становится более чем правдоподобной.

***

В свою очередь, возвращаясь к началу нашего расследования об загадочном созвучии имени мифологического перво-бога эллинов Урана с родовым прозвищем (может даже и просто титулом – вполне возможно соответствующим "мэру" или "градоначальнику Ура") реальной исторической личности - правителя постшумерского государства - Ур-Намму, необходимо отметить, что исторически и археологически, при этом - вполне однозначно доказано, что минойская цивилизация в период своего формирования и расцвета (то есть, в конце III-го тсячелетия до н.э.) имела достаточно тесные контакты с египетской цивилизацией, а та – по причине близкого соседства и близости культур (напомним, цивилизация Ура была семитской) - с аккадской и урской. А это значит, что вероятность того, что прибыв на Крит в I-го тсячелетия до н.э., эллины (точнее – ионийцы) могли принять в качестве своего Верховного Божества легендарного правителя Ура - Ур-Намму – чрезвычайно высока. Другими словами, влияние цивилизации Шумера вполне могло распространяться не только из Месопотамии на юго-восток и привести к возникновению в Нилгири, на юге Индии,племени «Тода», но и из Междуречья на северо-запад, в Средиземноморье, непроизвольно (или вполне сознательно!?) инициировав формирование у предков эллинов культа почитания (в качестве архаичного перво-бога)правителя далекого, наиболее технологически развитого и древнейшего на тот момент шумерского государства Ур -Ур-Намму.

***

Ещё одним косвенным доказательством версии принца Петра Греческого о происхождении племени «Тода» вполне могут служить датировки наиболее древних архетектурных памятников, расположенных на территории Нилгири:

1. По обнаруженным археологами в Нилгири древним погребениям - «колодцам», курганам и «старым азарамам».

По состоянию на конец XX-века археологи обнаружили в Нилгири 3 типа погребений. При этом, наиболее богатой древними погребениями оказалась священная гора «Тода» - Мупуф. Это место, очевидно, долгое время служило кладбищем предкам «Тода».

Для начала отметим, что содержимое всех трех типов погребений почти не отличается друг от друга. Когда был снят верхний слой земли, археологи обнаружили две или три длинные каменные плиты неправильной формы. Плиты, как правило, сориентированы с северо-востока на юго-запад. Это характерно для всех погребений. Только в некоторых курганах такие плиты отсутствовали. Верхний слой земли покрывали многочисленные осколки глиняной посуды, в ряде случаев эти осколки оказались перемешаны с землей. Вокруг плит были найдены причудливые многоярусные глиняные вазы. Выступы ярусов украшены круговым геометрическим узором, днища ваз имели круглую или коническую форму. Их крышки украшены фигурками, изображающими животных и людей. Обожженная глина ваз имеет красновато-розовый оттенок, иногда чуть светлее, иногда темнее. Большинство ваз были пустыми, и только некоторые оказались наполненными землей. После того как был пройден верхний слой, на глубине от 30 см до 1,5 м обнаружили глиняные горшки обычной формы, но тоже с круглым днищем. Цвет их темнее, нежели цвет многоярусных ваз. На этом же уровне были найдены и бронзовые кубки. В горшках и кубках, по-видимому игравших роль погребальных урн, обнаружили разрозненные человеческие кости, некоторые из них представляли собой только обломки, смешанные с землей. Во многих случаях кости имели на себе следы огня. Вряд ли следует сомневаться в том, что содержимое урн и бронзовых кубков было результатом так называемого вторичного погребения. Брикс и Дас отмечали, что ряд урн не содержал костей, а только железные предметы. Но эти железные предметы не всегда оказывались помещенными в урны, часть их была найдена в земле по соседству с урнами и бронзовыми кубками. Бронзовые кубки были обнаружены не во всех «колодцах» и курганах, а лишь в некоторых из них. Дальнейшие углубления в погребения никаких находок не дали. Там была непотревоженная земля или каменное основание горы.

Таким образом, большинство погребений содержало каменные плиты (число которых иногда совпадало с числом урн), многоярусные глиняные вазы с крышками, украшенными фигурками, глиняные урны с костями и землей, бронзовые кубки и, наконец, железные предметы. Время от времени в могильниках попадались бусины из агата и корнелиана, золотые кольца и монеты.

Пожалуй, самым интересным среди находок в погребениях Нилгири являются статуэтки из обожженной глины, украшающие многоярусные вазы. В свое время они были детально описаны английским ученым Брус Футом в каталоге Мадрасского музея. Фигурки изображают всадников, сидящих и стоящих людей. Мужчины имеют бороды, их головы украшены остроконечными шапками. У всадников короткие мечи или кинжалы, некоторые держат в руках щиты. Большинство женских фигурок без головных уборов. Их грудь и спина украшены геометрическим узором, напоминающим портупею. На запястья и предплечья нанесены метки, по всей видимости изображающие украшения. Среди фигурок животных наиболее многочисленными являются буйволы. Тела многих животных покрыты узором, состоящим из отдельных кружочков. Кроме статуэток буйволов были найдены фигурки лошадей, овец, собак, верблюдов, тигров, леопардов, оленей и каких-то животных, идентичность которых из-за грубой работы установить трудно. На некоторых вазах нашли фигурки птиц. Среди них называют павлина и лесного петуха.

Вазы, украшенные статуэтками, несмотря на свою вычурность, оказались хуже урн по качеству гончарной обработки. Но химический анализ, проведенный Археологической службой Индии, показал, что они сделаны из одного и того же материала. На урнах остались следы ручной полировки. Значительный интерес представляют так называемые железные предметы. Это кинжалы или короткие мечи, резцы, наконечники копий и стрел, изогнутые ножи, напоминающие серпы, пики, колокола, светильники, заступы. Качество железа довольно высокое. В заключении, сделанном об одном из наконечников копья в Британском музее, отмечено: «Состояние этого наконечника копья весьма примечательное, потому что оно подверглось очень незначительной коррозии». Другие железные предметы из Нилгири также оказались не так разрушены коррозией, как подобные находки в других районах страны. Английский ученый Уолхаус, обнаруживший коллекцию железного оружия в погребениях Нилгири, оставил нам интересное его описание. Он нашел короткий меч, или кинжал, с широким лезвием. Длина этого оружия составляла 35 см, лезвие в самой широкой части равнялось 6,25 см. Рукоятка с двумя крестообразными перекладинами декорирована волнообразными линиями. Размеры наконечников копий варьировались в длине от 20 до 7,5 см. И в самой их широкой части они имели 3—3,5 см. Форма наконечников стрел в основном треугольная, некоторые из них оказались четырехгранными.

Что же касается остальных железных предметов, то упоминания заслуживают изогнутые ножи. На отдельных экземплярах были найдены остатки ткани, в которую их, очевидно, заворачивали. Долгое время эти ножи считали серпом или еще каким-либо сельскохозяйственным орудием. Из золотых изделий, найденных в погребениях Нилгири, необходимо отметить несколько бусин, кольцо, золотые серьги и цепочки. Они хранятся в Британском музее в Лондоне.

Индийский ученый Д. Н. Дас сделал попытку датировать могильники. Золотая монета, найденная в одном из погребений, по мнению Д. Н. Даса, относится к I веку н. э. Этим временем можно датировать и сами погребения. Иных подтверждений своей версии Д. Н. Дас не приводит.

Самыми древними погребениями считаются правильной формы курганы, окруженные рвом или рядом камней, и, наконец, круг, образованный вертикально врытыми в землю камнями, чуть отклоненными во внешнюю сторону. Археологи их относят к первым векам до нашей эры». Они примитивны по своему исполнению, иногда их не окружает даже кольцо камней. Из них самые древние, очевидно, те, где отсутствуют урны и обнаружены кости без следов огня. За ними следуют те курганы, где появились урны и следы кремации.

Более молодыми считаются «колодцы». Внешне они представляют собой циклические стены, сложенные из необработанных камней, высотой не более полутора метров, диаметр сооружения от трех до десяти метров. Это место, очевидно, долгое время служило кладбищем предкам Тода.

Данный тип тип сооружений, впоследствии названный «колодцем» за его сходство с деревенскими водоемами, был наиболее многочисленным и распространен почти по всем Голубым горам. В 1832 году английский исследователь Харкнесс попробовал раскопать ряд таких «колодцев». Харкнессу не была известна научная методика раскопок, и, вскрыв погребения, он извлек оттуда то, что, на его взгляд, представлялось интересным. Он первым увидел причудливые глиняные вазы, крышки которых были украшены грубыми фигурками.

Наконец, самыми поздними, технология постройки которых используется «Тода» до сих пор, принято считать так называемые «Старые азарамы»

Для начала дадим общее описание современного «азарама» «Тода».

Он представляет собой возвышение, обнесенное кольцом неотесанных камней полуметровой высоты. Сам «азарам» не более шести метров в диаметре. В центре его растет дерево, а рядом лежит череп принесенной когда-то в жертву буйволицы. В таком «азараме» обычно сжигают останки во время второй погребальной. Неподалеку в хижине «кедрарш» — «доме мертвых» хранят в ночь перед кремацией череп и локон, завернутые в путукхули. Ритуальный загон играет не последнюю роль во время этой своеобразной церемонии.

В свою очередь, «Старые азарамы» являются своеобразным связующим звеном между «колодцами» и курганами, с одной стороны, и современным азарамом Тода — с другой. Из погребений исчезли многоярусные вазы со статуэтками, не стало урн и прекрасных бронзовых кубков, но осталось оружие и украшения. Способ погребения в основном остается прежним. Наличие наконечников стрел и ножей свидетельствует о соблюдении погребального обычая создателей «колодцев» и курганов. Однако браслеты, найденные в «старых азарамах», являются чем-то новым по сравнению с первыми типами погребений, где браслеты отсутствовали. Железные предметы по своей форме несколько отличаются от аналогичных находок в «колодцах» и курганах. Но, как и там, изогнутый нож из «старого азарама» в ряде случаев обернут тканью. Традиционное кольцо камней вокруг такого погребения связывает циклические стены «колодцев» и каменные круги курганов с формой теперешнего азарама Тода.

Между тем, и это, на наш взгляд, стоит отметить особоя, кажущася на первый взгляд «преемственность» современных «азарамов» «Тода» и древних курганов, обнаруженных археологами на землях «Тода», уже давно и вполне обосновано ставится археологами под сомнение.

Приведем несколько цитат:

Антрополог Маршалл: ««Тода» не почитают древних погребений. В отличие от Тода их создатели были земледельцами, использовали лошадей, были знакомы с копьями, луками и стрелами»[1].

Чиновник Григ: «До «Тода» в Нилгири жил другой народ, чьи погребения мы теперь находим. «Тода» — недавние пришельцы»[2].

Историк Опперт: «На основании многих признаков явствует, что создатели каменных сооружений были земледельцами»[3].

Этнограф Риверс: «Древние погребения существовали до Тода, они довольно равнодушно к ним относятся. Только позже это племя увязало «колодцы» и курганы со своими богами»[4].

Приведем также основные доводы ученых и исследователей, выступающих против «сверхдревности» цивилизации «Тода» из Нилгири:

«Тода» незнакомы с ремеслом, изделия которого были найдены в древних погребениях.

У «Тода» нет устной традиции, относящейся к этим захоронениям.

Одежда на глиняных фигурках непохожа на одежду «Тода» и т. д.

Между тем, с вышеприведенными доводами ученых сама Л.В.Шапошникова в корне не согласно и, на наш взгляд, будет справедливо привести и её контрдоводы:

На глиняной посуде, используемой сейчас Тода, вы можете найти тот же орнамент, что и на черепках из древних погребений. Та же форма, то же круглое основание. Отсутствует только древний традиционный орнамент. Но ведь известно, что ремесленные изделия одного и того же народа менялись во времени. Какие-то элементы исчезали, какие-то возникали вновь.

Погребения, как правило, расположены на горах, которые «Тода» считают священными. Обычно поблизости находится манд.

Как было уже сказано выше, между курганами и «колодцами», с одной стороны, и современным азарамом «Тода» — с другой, в качестве связующего звена выступает так называемый старый азарам. Основные архитектурные принципы «колодца» и азарама теже самые — кольцо из камней. Этот элемент, более ярко выраженный в «колодце», бытует и сейчас у Тода. Так построены загоны для буйволов, фундаменты и ограды хижин и храмов. Кольцом камней окружены памятные камни в честь жрецов.

Способы захоронения, характерные для создателей древних погребений и для Тода, имеют много общих черт.

«Тода» соблюдают вторую, или «сухую», погребальную. Состояние костей, отсутствие целых скелетов в древних погребениях свидетельствуют о том, что там соблюдено вторичное захоронение. Обычай «Тода» хоронить вместе с пеплом во время второй погребальной и некоторые вещи, принадлежавшие покойнику (стрелы, ножи и т. д.), был также традицией создателей древних погребений. Известно, что в конце второй погребальной церемонии жрец «Тода» разбивает в азараме горшок. Обилие черепков, покрывающих верхний слой земли в древних погребениях, свидетельствует об аналогичном обычае древних.

Обилие статуэток буйволов, сделанных более точно, чем статуэтки других животных, свидетельствует о том, что среди создателей древних погребений был развит культ буйволов.

Орнамент, нанесенный на грудь и спину женских фигурок и иногда — на спину фигурок буйволов, очень похож на узор татуировки современной женщины Тода. Обычай татуировки женщин, не совсем ясный по своему смыслу, тем не менее считается в племени очень важным.

Если внимательно посмотреть на фигурки мужчин из погребений, то в глаза бросается сходство физического типа этих статуэток с типом Тода. Те же длинные носы, тонкие губы, бороды.

Древние светильники и железные колокола из погребений имеют разительное сходство с аналогичными предметами, которые служат реликвиями в храмах Тода.

Специфический глиняный сосуд, по форме напоминающий колокол, имеет своего двойника в храмовом сосуде «Тода» — «му».

В погребениях иногда находят обработанные камни с круглой дыркой. Такой же камень служит объектом поклонения в храме рода Мельгарш.

В храмах «Тода» хранятся изделия из золота и серебра. Эти металлы были также знакомы создателям древних погребений.

В молитвах высшего жреца «Тода» — палола — вы найдете упоминание или о древних погребениях, или о горах, где они расположены …

Между тем, даже если принять во внимание вышеприведенные контрдоводы Л.В.Шапошникой и связать современных «Тода» с древнейшими погребениями в Нилгири, всё равно древность цивилизации «Тода» окажется не такой уж и большой - в лучшем случае речь идет о 5-6 веках до н.э. А это значит, что говорить о «Тода» как о возможных потомках «лемурийцев» (напомним, в рамках нашего предположения данная Цивилизация погибла не позднее 12 тыс. до н.э.) просто не приходиться.

***

2. По обнаруженным в древних погребениях «Тода» артефактам.

Среди находок, сделанных в древних погребениях «Тода», особый интерес – с точки зрения «шумерийской»гипотезы – вызывают бронзовые кубки, или вазы. Их обработка свидетельствовала о высоком уровне мастерства. Вазы были украшены тонким узором из концентрических кругов, лепестками диковинных цветов, на их поверхности проступали рельефные правильные линии. Некоторые вазы были укреплены на бронзовых подставках, другие их не имели. Вазы и кубки — уникальная находка, не имевшая себе параллелей среди содержимого других мегалитических погребений Южной Индии. Ни в Нилгири, ни в близлежащих районах Юга нет олова, которое является обязательной составной частью любого бронзового изделия. Следовательно, предположение о том, что вазы и кубки могли быть сделаны предками «Тода» в Индии, отпадает.

Среди бронзовых кубков Нилгири особенно выделяется один. Он лучше сохранился, и в его отделке проявлена артистичность, свойственная ремесленным изделиям древних развитых цивилизаций. Возможно, ученые продолжали бы теряться в догадках в отношении происхождения бронзы из погребений Нилгири, если бы не одно обстоятельство. В двадцатые годы XX-го века английский археолог Леонард Вулли на территории Южного Ирака началраскопки Ура, одного из крупнейших городов древнего Шумера. В 1927 году на страницах лондонского журнала «Иллюстрированные новости» был помещен снимок золотой вазы. Вулли датировал ее примерно 3500 годом до н. э. Многие были поражены изяществом отделки вазы, рифлеными линиями ее поверхности и лепестковым узором ее основания. Потом о вазе забыли, потому что в Уре нашли еще более поразительные вещи: глиняные таблички с древнешумерийскими письменами. Однако в 1931 году в английском журнале «Человек» появилось краткое сообщение ученого Ф. Д. Ричардса. Ссылаясь на каталог Мадрасского музея, он отмечал поразительное сходство между знаменитой вазой Нилгири и золотой вазой, найденной экспедицией Вулли в Ираке.

Действительно, обе вазы были почти одного и того же размера, их формы совпадали, так же как и тип украшений. Те же концентрические круги, тот же узор из лепестков у основания. Только ваза из Нилгири имела подставку, а у вазы из Ура ее не было.

Таким образом, между древней Месопотамией и Нилгири уже можно протянуть неожиданную, но еще непрочную ниточку. Эта ниточка несколько десятилетий спустя, после появления сообщения Ричардса, дала возможность индийскому ученому Т. Б. Наяру провести свое интересное исследование. Работая несколько лет в Британском музее, он начал с того, что заинтересовался химическим составом бронзовых ваз Нилгири, богатая коллекция которых находилась в том же музее. Выяснилось, что содержание олова в бронзе Нилгири составляет около 19%. Этому химическому составу соответствует бронза из Нимруда и Ниневии позднего ассирийского периода (IX — VII века до н. э.). Она содержит 18,57% олова. Бронзовая булавка из Угарита (2100—1900 годы до н. э.) имела 18,21% олова. Бронза из Луристана, находившегося на территории древнего Ирана, содержала около 19% олова. Эта бронза относилась к периоду железного века, датируемого в Луристане приблизительно VIII веком до н. э. Следовательно, бронза, имеющая сходный химический состав с вазами Нилгири, была распространена от берегов Средиземного моря до Персидского залива и охватывала территорию Финикии, Двуречья и древнего Ирана.

Что касается распространения такого типа бронзы во времени, то приблизительные хронологические границы охватывают период с конца III тысячелетия до VII века до н. э. Определенная идентичность в химическом составе бронзы Ассирии, Ирана и Нилгири еще не дает оснований говорить о едином источнике ее происхождения. Необходимо было исследовать форму бронзовых изделий и технику ее обработки.

Т. Б. Наяр, проведя такое исследование, выяснил, что бронзовые вазы ассирийского периода повторяют основные черты золотого кубка из раннего Ура. Они украшены концентрическими кругами, столь характерными для бронзовых ваз Нилгири. Основание знаменитой вазы из Нилгири имеет узор, изображающий розетку в шестнадцать лепестков. Этот рисунок можно найти на многих ассирийских вазах, блюдах, браслетах и щитах.

Из известных нам захоронений могильники Бахрейна и Луристана наиболее сходны с погребениями Нилгири. Эти районы в свое время были связаны с культурой Двуречья. Там же, как и в Нилгири, были обнаружены курганы и могильники, окруженные кольцом камней. Под каменными плитами были найдены погребальные урны с обломками костей. На некоторых из них были следы кремации. Английский археолог Аурэл Стейн, проводивший раскопки в этих районах в двадцатые и тридцатые годы нашего века, обнаружил в горной части Луристана погребения, по форме и типу напоминавшие «колодцы» Нилгири. Стейн по ряду признаков датирует их I тысячелетием до н. э. На основании исследованного материала Т. Б. Наяр ставит несколько иные хронологические рамки погребениям Нилгири, нежели Д. Н. Дас. Если Дас считает, что погребения возникли в I веке до н. э.— I веке н. э., то Т. Б. Наяр относит их к X — VII векам до н. э.

К этому ещё можно только добавить ещё два факта:

а) В древней погребальной песне пастухов «Тода» встречаются слова о «владельце семи кораблей», посетившем «семь королевств и семь королей»:

«О, ты уходишь от нас,

Владелец семи кораблей.

Ты, который на них посетил

Семь королевств и семь королей...»

Почему здесь речь идет о кораблях, если «Тода» живут в глубине гор и занимаются скотоводством? Не является ли это отголоском былых времен, когда «Тода» были многочисленным народом, жившим на побережье Индостана и плававшим, подобно тамилам, по водам океана?

б). В Чикагском музее естественной истории есть интересный экспонат — цилиндрическая печать Аккада. Пиктографическая надпись на печати гласит, что она принадлежала некоему Ибнишарруму, жившему при аккадском царе Шаркалишарри. Этот царь правил в Аккаде в конце III тысячелетия до н. э. На печати изображены два буйвола, которых поят двое мужчин. Мужчины хорошо сложены, с развитой мускулатурой, узкие набедренные повязки стягивают их талии. Длинные волосы, спадающие на плечи, бороды, большие глаза и узкие носы поразительно напоминают тип «Тода». Что за люди изображены на древней печати, каков смысл композиции — мы не знаем. Но сходство с Тода настолько велико, что директор Мадрасского музея А. Айяпан в своем предисловии к работе принца Греческого о шумерийскнх богах написал: «Кто скажет, что герой, изображенный здесь, не «Тода»?»

Вот и получается, что, в противовес мнению Л.В. Шапошниковой, на наш взгляд, исторически оправдано существенно сузить проблему «Тода», сведя её к предполагаемым колониям и поселениям в Индии выходцев из Месопотамии и считать «Тода» их потомками...

***

Как-то так ...

Лемурия — правда и вымысел // Алекс Алмистов