Лошади. Средства управления. Шпоры

Автор: Ольга ВэдерШпора (от немецкого Sporn) крепится ремешком на верхней части задника сапога и состоит из дужки, шенкеля и репейка. Служат они для усиления действия шенкеля и более тонкого и точного управления лошадью.

Этот предмет снаряжения всадника имеет многовековую историю и овеян своеобразной романтикой. Историки считают, что появление шпор можно отнести к V в. до н.э. Самые древние их образцы обнаружены в погребении воина, найденном в Словении. В этих местах жили племена венетов. Их кони славились в античном мире вывозились в Спарту и на Сицилию. Возможно, у венетов обычай носить шпоры переняли кельты - древний народ, обитавший в V-I в. до н.э. на территории Западной Европы. От кельтов шпоры перешли к германцам, иберийцам, предкам славян.

В Европе при поздних Каролингах в употребление вошли шпоры с короткими острыми шейками, и только в конце XIII века стали появляться шпоры с колесиками, сначала у знати. Шпоры с жалообразным острием были названы французами «сорочьим клювом» (фр. becs de geai) и появились под этим названием еще в 1335 году, в то же время на большой рыцарской печати Рудольфа IV Австрийского (1358-1365), около 1358 года этот правитель изображен уже в шпорах с большими колесиками причудливой формы.

Слева. Стремя и шпора французского рыцаря. Рисунок из рукописи второй пол. XI в.

Слева. Стремя и шпора французского рыцаря. Рисунок из рукописи второй пол. XI в.

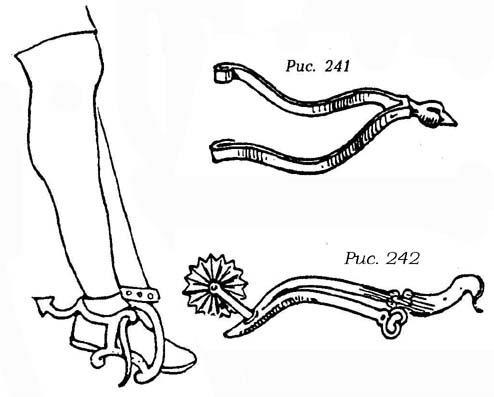

Рис. 241. Шпора из гробницы короля Венгрии Белы III (1172-1196) в Штульвайсенбурге.

Рис. 242. Шпора из гробницы короля Польши Казимира Великого (1310-1370) в Краковском соборе.

Дужки появились в XI веке еще прямыми или только немного изогнутыми, с простыми, грубо исполненными проушинами, в то же время уже в начале XII века дужки «взметнулись» кверху, чтобы шейки шпор с шипом на них не задевали землю. С этим и связано стремление загнуть шейки кверху. В тот период, когда ноги еще защищались латами, шпоры временами приобретали своеобразную форму. Шип приклепывали на кусок листового железа, которому придавали форму пятки, проделывали в нем отверстия, через которые крепкой пеньковой ниткой или полосками кожи закрепляли на закругленном месте доспеха. В IX веке шип еще сидел на дужке без шейки, в X столетии шейка и шип уже отчетливо отделяются друг от друга, и это становится признаком, указывающим на возраст шпоры.

В XIII веке дужка получает над шейкой небольшой отросток, чтобы шейка не ударяла по ахиллесову сухожилию. Такая форма шпоры сохранялась с небольшими изменениями вплоть до XVI века.

В первой половине XII века у знати появляется обычай золотить шпоры и даже украшать их эмалью. С точки зрения художественного оформления шпора вплоть до XVII века занимала весьма важное место.

На Востоке вплоть до XIV века шпора имела прямую, довольно длинную шейку с шаровидным отростком или даже с небольшим диском. Особенно была распространена она у мавров. У арабов и турков она встречается реже, поскольку ее заменяли широкие стремена.

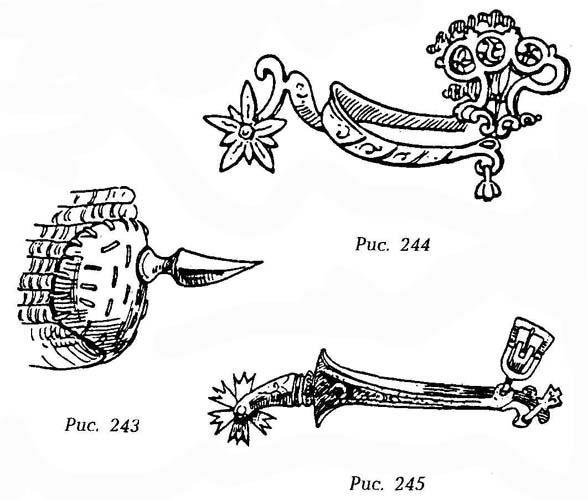

Рис. 243. Шпора-шип приклепана к перфорированной пластинке, с помощью сухожилий пришитой к пяточной части кольчужного чулка. Нач. XIII в.

Рис. 244. Шпора с колесиком, направленным вниз; украшена инкрустацией. Италия, кон. XVI в. Императорский Царскосельский арсенал.

Рис. 245. Шпора из резного железа; частично позолочена. Италия, XVI в.

Длина шейки имеет важное значение. Чем длиннее шейка, тем меньше всаднику во время пришпоривания нужно прижимать икры к бокам лошади. На длину шейки влияет также форма седла, а начиная с XIII века и защита ноги. По этой причине одетые в кольчужные штаны воины XIII века, но еще больше всадники в поножах XV и начала XVI веков нуждались в шпорах с очень длинными шейками, т.к. наколенники допускали лишь ограниченное движение голени. В большей степени это было связано со специфической рыцарской посадкой в седле, при которой для мощного удара копьем необходимо было, чтобы ноги имели плотную опору в стременах и поэтому были вытянуты вперед.

Позже, когда наколенники стали более подвижными и вошли в употребление полудоспехи, шейки шпор стали опять короткими. В Италии колесики часто сажали вообще вплотную к дужкам, а шейки нередко были направлены вниз. Шпорные колесики начиная с XIV века в зависимости от моды приобретали вид зазубренных по краю дисков или звездочек.

Именно в XIV веке количество шипов весьма различалось. Начиная с середины XV века, к концу готического периода, характерными стали звездочки с шестью тонкими заострениями. В Бургундии, во времена Карла Смелого (1433-1477), входит обычай носить на шпорных шейках подвешенные вырубленные из металла буковки, которые в совокупности передавали какое-нибудь изречение, девиз или религиозный призыв. Истоком этой моды был более древний обычай носить на шпорных шейках бубенчики.

Вверху. Готическая шпора из резного железа; местами перфорированная и луженая. Кон. XV в.

Внизу. Шпора из ажурного листового железа с вырубными украшениями; на обивке ремешка можно разглядеть готическую монограмму под короной.

С середины XIV века на концах дужек все чаще встречаются шарнирные петли для ремней, возникновение которых можно отнести еще к XIII веку. С XV века шпоры становятся более легкими - ажурными, с красивым узором.

Начиная с середины XV века шпора нередко связана с латным башмачком на пятке так, что шейка без дужки приклепывалась к пяточной части наголенника. У большинства таких доспехов в музеях и собраниях шпоры обломаны, но сохранившиеся заклепочные отверстия указывают на их былое присутствие.

Начиная с XV века шпора в большинстве случаев крепилась ремешками под латным башмаком. Для этой цели наголенник имел у пятки глубокие вырезы, из которых торчала шейка шпоры. Во второй половине XVI века существовали разнообразнейшие способы крепления шпор к одетой в броне ноге, нередко встречались и шпоры, пристегнутые над латным башмаком.

Система крепления шпоры ремнями включала проходящий под пяткой подшпорный ремень и идущий над подъемом нашпорный ремень с пряжкой. В XV веке встречались также двойные подшпорные ремни, даже двойные цепочки с пряжками, поскольку кожаные ремни легко рвались.

Характерным признаком возраста шпор являются также формы ременных проушин. Старейшие экземпляры имеют на концах дужек только одну проушину, к которой с помощью колец с подшпорным ремнем крепился и надшпорный ремень. Начиная с ХШ века встречаются уже две проушины друг над другом, но чаще одна за другой. Передняя всегда служила для нижнего ремня. В XV веке ременные отростки выполняли в виде оковок, которые ходили на шарнирах. Для нижнего ремня у дужки делали свой отросток, часто под углом к дужке.

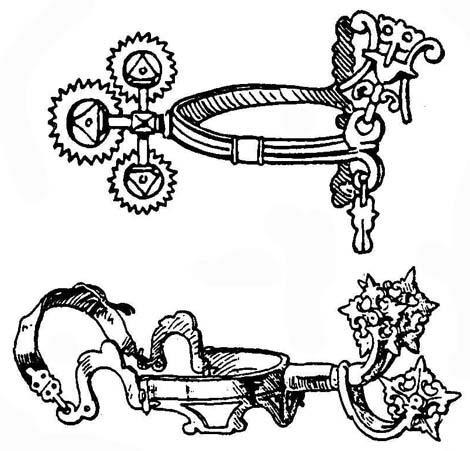

Вверху. Железная шпора с тремя зубчатыми колесиками, расположенными вертикально друг над другом. Польша. XVII в. Императорский Царскосельский арсенал.

Внизу. Тяжелая форейторская шпора. Из латуни, с тремя шенкелями с колесиками в форме звездочек. Германия. XVII в.

Когда шпоры начали носить на обычной кожаной обуви, ремень с пряжкой над подъемом стал шире, чтобы он не натирал ногу. По той же причине надшпорный ремень в XVII веке получил четырехугольные разрезанные накладки из прочной кожи. Такой способ оснащения ремнями сохранялся до настоящего времени.

Самые ранние шпоры в нашей стране датируются XI в. В это время в Киевской Руси появились многочисленные конные княжеские дружины. Шпоры тогда назывались "острогами" и действительно имели вид острия, шипа, прикрепленного к металлической пластине или к дужке.

Шпоры с колесиками вместо шипов обязаны своим возникновением средневековой коннице с ее громоздкими седлами и тяжелыми доспехами. Рыцарская посадка "на разрезе" заставляла всадника держать ноги выпрямленными и далеко от боков лошади. Рыцарям понадобились шпоры с длинными репейками и звездчатыми колесиками.

Этот вид шпор с некоторыми изменениями и усовершенствованиями перешел к западноевропейской кавалерии XVII в.

На Руси в это время о шпорах забыли. Воины поместной конницы, следуя обычаям восточных народов, погоняли своих лошадей плетьми. Но в начале XVIII в. при организации регулярных конных полков Петром I шпоры вновь ввели в снаряжение всадника.

Сила воздействия (строгость) шпоры зависит от длины шенкеля и вида репейка. В настоящее время разрешено использование только таких шпор, которые не ранят бока лошади, например, с гладким репейком. Спортивные шпоры, без репейка с шариком на конце, называются гардкротами.

Происхождение гардкрот. У шпоры с колесиком, обладавшей способностью к приданию движениям лошади парадности и величавости, был очень серьезный с точки зрения военного человека недостаток - она безжалостно резала лошадиные бока, когда между шенкелем и колесиком шпоры налипал навоз и грязь, а колесико переставало свободно вращаться. Порезы лошади в военное время лечить было очень трудно, раны инфицировались тем же навозом и грязью, и лошадь могла просто пасть от заражения крови.

Обязательной процедурой перед посадкой на лошадь являлось «продувание шпор»: надо, прокручивая колесико пальцем и дуя на него, удалить из щели всякую пыль и грязь, добившись долгого свободного вращения колесика. Этому учили всех, первый раз давая шпоры. Но масштабные войны, особенно наполеоновские, проходили по колено в грязи и навозе. И там было не до «продувания шпор». А навоз по-французски «крот» (crotte). Глагол «гарде» (garder) означает «сохранять». Следовательно, название «новой» кавалерийской шпоры, «гардкроты» переводится как «шпора, не боящаяся навоза» или просто «навозная шпора».

Ее воздействие вызывало гематому под кожей лошади, делая последующие удары невыносимо болезненными для животного. Для военного же гематома - сущий пустяк, ибо во внутреннее повреждение не может попасть инфекция, а значит, лошадь не выйдет из строя.

Начинающим всадникам шпоры не нужны.

В классических видах конного спорта шпоры применяются. Например, в выездке действия всадника должны оставаться совершенно незаметными стороннему наблюдателю, поэтому, усиливая действие поводьев применением мундштучного оголовья вместо обычного трензельного, соответственно усиливают и шенкель шпорами.