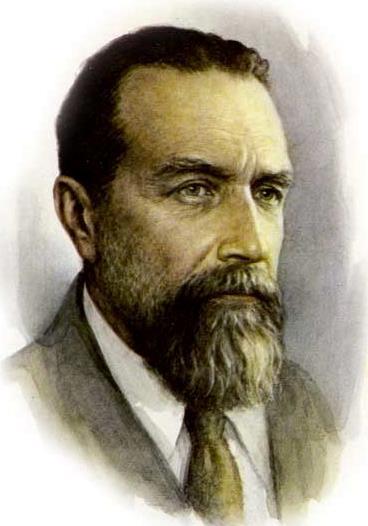

Николай Мясковский

Автор: Игорь Резников Сегодня отмечается 144-я годовщина со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского - старейшего деятеля советской музыкальной культуры, стоявшего у самых ее истоков, крупнейшего симфониста, в чьем творчестве симфония прошла большой и сложный путь. Как и сам композитор, которого жизнь вела через тяжелые невзгоды. Бури революции, ужасная гибель любимого отца, гражданская война, голод и разруха послевоенных лет, трагические события 30-х годов, тяжелые невзгоды Великой Отечественной, а на закате дней безмерная горечь несправедливых обвинений. Все эти удары судьбы отразились на его музыке, в которой преобладают оттенки грусти, печально-мучительных размышлений и переживаний. Даже в относительно светлых мажорных эпизодах у него постоянно слышатся минорные нотки пессимизма, скепсиса, одиночества.

Сегодня отмечается 144-я годовщина со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского - старейшего деятеля советской музыкальной культуры, стоявшего у самых ее истоков, крупнейшего симфониста, в чьем творчестве симфония прошла большой и сложный путь. Как и сам композитор, которого жизнь вела через тяжелые невзгоды. Бури революции, ужасная гибель любимого отца, гражданская война, голод и разруха послевоенных лет, трагические события 30-х годов, тяжелые невзгоды Великой Отечественной, а на закате дней безмерная горечь несправедливых обвинений. Все эти удары судьбы отразились на его музыке, в которой преобладают оттенки грусти, печально-мучительных размышлений и переживаний. Даже в относительно светлых мажорных эпизодах у него постоянно слышатся минорные нотки пессимизма, скепсиса, одиночества.

Николай Мясковский родился 20 апреля 1881 года в семье военного инженера в крепости Новогеоргиевск Варшавской губернии. Там, а затем в Оренбурге и Казани прошли его ранние детские годы. По словам сестер Мясковского, он «был в детстве «очень тихим и застенчивым мальчиком - сосредоточенным, немного сумрачным и очень скрытным». Оставшись уже в 9 лет без матери, а затем и старшего брата, он по семейной традиции выбирает военную карьеру, учится с 1893 года в Нижегородском, а затем — во Втором Петербургском кадетском корпусе. Занимается также и музыкой, хотя нерегулярно. Первые композиторские опыты — фортепианные прелюдии — относятся к пятнадцатилетнему возрасту. В 1889 г. Мясковский, следуя желанию отца, поступает в Петербургское Военно-инженерное училище.

Мясковский вспоминает, что в это время встретился «с целым рядом музыкальных энтузиастов, притом совсем новой для меня ориентации — на Могучую кучку». Решение посвятить себя музыке все более крепло, хотя давалось не без мучительного душевного разлада. Окончив училище в 1902 году, Мясковский, направленный на службу в военные части Зарайска, затем Москвы, обратился к Танееву с рекомендательным письмом от Римского-Корсакова и по его совету в течение пяти месяцев 1903 года прошел с Глиэром весь курс гармонии. Переведясь в Петербург, он продолжил занятия с бывшим учеником Римского-Корсакова Крыжановским.

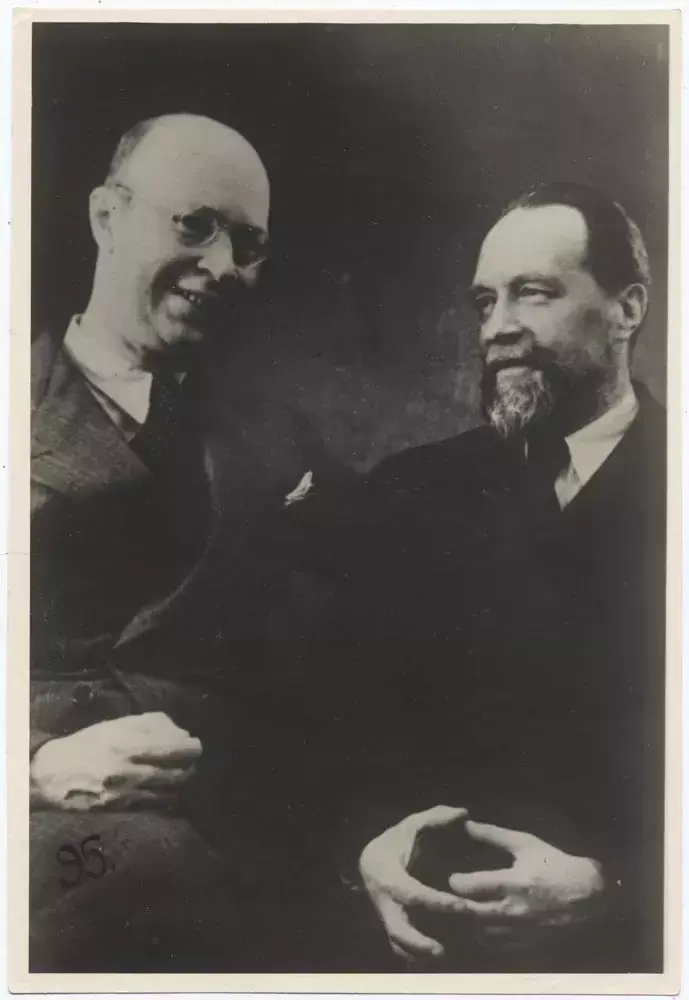

Еще одна важнейшая отличительная черта биографии Мясковского, подчеркивающая его обособленность от других композиторов — сравнительно поздний выбор им музыкальной профессии. В 1906 году, втайне от военного начальства, Мясковский поступил в Петербургскую консерваторию и в течение года вынужден был совмещать учебу со службой, что оказалось возможным только благодаря исключительной работоспособности и предельной собранности. Профессию музыканта он выбрал в весьма зрелом, 25-летнем возрасте, когда большинство музыкантов уже завершает профильное образование. Не случайно он был минимум на десяток лет старше своих сокурсников. Впрочем, это обстоятельство не мешало ему дружить вплоть до собственной кончины с однокурсником Прокофьевым.  Но, в отличие от своего юного тогда друга, он на всю жизнь остался одиноким, никогда не женился и не имел детей, а все свои духовные силы отдал трем младшим сестрам, сочинению и преподаванию. Музыка сочинялась в это время, по его словам, «бешено», и к моменту окончания консерватории в 1911 году Мясковский был уже автором двух симфоний, Симфониетты, симфонической поэмы «Молчание» (по Э. По), четырех фортепианных сонат, Квартета, романсов. Произведения консерваторского периода и некоторые последующие сумрачны и тревожны. «Серая, жуткая, осенняя мгла с нависшим покровом густых облаков», — так характеризует их его однокурсник и друг Асафьев. Сам Мясковский видел причину этого в «обстоятельствах личной судьбы», заставившей его вести борьбу за избавление от нелюбимой профессии.

Но, в отличие от своего юного тогда друга, он на всю жизнь остался одиноким, никогда не женился и не имел детей, а все свои духовные силы отдал трем младшим сестрам, сочинению и преподаванию. Музыка сочинялась в это время, по его словам, «бешено», и к моменту окончания консерватории в 1911 году Мясковский был уже автором двух симфоний, Симфониетты, симфонической поэмы «Молчание» (по Э. По), четырех фортепианных сонат, Квартета, романсов. Произведения консерваторского периода и некоторые последующие сумрачны и тревожны. «Серая, жуткая, осенняя мгла с нависшим покровом густых облаков», — так характеризует их его однокурсник и друг Асафьев. Сам Мясковский видел причину этого в «обстоятельствах личной судьбы», заставившей его вести борьбу за избавление от нелюбимой профессии.

Вместе с друзьями Мясковский музицирует, увлекается произведениями К. Дебюсси, М. Регера, Р. Штрауса, А. Шенберга, посещает «Вечера современной музыки», в которых с 1908 г. сам участвует как композитор. Встречи с поэтами Сергеем Городецким и Вяч. Ивановым пробуждают интерес к поэзии символистов — появляются 27 романсов на стихи З. Гиппиус. В 1911 г. Крыжановский познакомил Мясковского с дирижером К. Сараджевым, который стал в дальнейшем первым исполнителем многих произведений композитора. В этом же году началась музыкально-критическая деятельность Мясковского в еженедельнике «Музыка». За 3 года сотрудничества в журнале Мясковский опубликовал 114 статей и заметок, отличавшихся проницательностью и глубиной суждений. Его авторитет музыкального деятеля все более укреплялся.

Но грянула Первая мировая, и жизнь Мясковского круто изменилась. Вот тут пригодилась его профессия сапера. В первый же месяц войны он был мобилизован, попал на австрийский фронт, получил тяжелую контузию под Перемышлем. Четыре года, проведенные на фронте, сильно изменили его характер. Может быть, настоящее мужество, о котором часто вспоминали современники, пришло к нему именно тогда.

Вернувшись с войны, он попал в самую гущу музыкальной жизни, при том, что из армии не был демобилизован, а был переведен на службу в Главный военно-морской штаб в Петрограде. После Октябрьской революции он возобновил композиторскую деятельность, создав за 3 с половиной месяца 2 симфонии: драматическую Четвертую («отклик на близко пережитое, но со светлым концом») и Пятую, в которой впервые у Мясковского зазвучали песенные, жанрово-танцевальные темы, напомнившие о традициях композиторов-кучкистов. Именно о таких произведениях писал Асафьев: ...«Я не знаю ничего прекраснее в музыке Мясковского, чем моменты редкостной душевной ясности и духовной просветленности, когда вдруг музыка начинает светлеть и свежеть, как весенний лес после дождя». Эта симфония вскоре принесла Мясковскому мировую известность.

Тем не менее революционные события проехали катком по жизни Мясковского. Его любимый престарелый отец пошел прогуляться в своей генеральской шинели и был буквально в клочья растерзан пьяной матросней. Непосредственным откликом на это стала Шестая симфония. В этом гигантском произведении для огромного состава оркестра автор чуть ли не единственный раз в жизни использует цитаты — французские революционные песни «Карманьола» и «Са ира», а также применяет хор, исполняющий духовное песнопение «Расставание души с телом». Шестая Мясковского — один из самых впечатляющих художественных документов эпохи. С этим произведением «в русскую симфонию входит большое чувство тревоги за жизнь, за ее цельность» (Асафьев). Но в дальнейшем композитор будет постоянно стремиться к более светлым и оптимистичным музыкальным высказываниям, приблизившись к этому в своих поздних симфониях (начиная с Двадцать первой) и других сочинениях — сонатах, концертах, кантатах, романсах.

С 1918 г. Мясковский живет в Москве и сразу активно включается в музыкально-общественную деятельность, совмещая ее со служебными обязанностями в Генеральном штабе (который был переведен в Москву в связи с переездом правительства). Он работает в музсекторе Госиздата, в музыкальном отделении Наркомпроса, участвует в создании общества «Коллектив композиторов», с 1924 г. активно сотрудничает в журнале «Современная музыка».

В 1921 году Мясковского демобилизуют, и он начинает свою тридцатилетнюю педагогическую деятельность в Московской консерватории. В его классе воспитаны очень разные по творческим устремлениям, но одинаково талантливые композиторы, среди которых такие значительные имена, как Д. Кабалевский, А. Хачатурян, В. Шебалин, В. Мурадели, К. Хачатурян, Б. Чайковский, Н. Пейко, Е. Голубев, А.Мосолов, Б.Мокроусов, А.Эшпай. Возникает обширный круг музыкальных знакомств. Мясковский охотно участвует в музыкальных вечерах у П. Ламма, певца-любителя М. Губе, В. Держановского, с 1924 г. он становится членом Ассоциации современной музыки. В эти годы появляются романсы на стихи А. Блока, А. Дельвига, Ф. Тютчева, 2 фортепианные сонаты, в 30-е годы композитор обращается к жанру квартета. Искренне стремясь откликнуться на демократические запросы пролетарского быта, он создает массовые песни. Однако на первом плане всегда находится симфония. В 20-е гг. их создано 5, в следующее десятилетие, еще 11. Разумеется, не все они художественно равноценны, но в лучш их симфониях Мясковский достигает той непосредственности, силы и благородства выражения, без которых, по его словам, музыка для него не существует.

их симфониях Мясковский достигает той непосредственности, силы и благородства выражения, без которых, по его словам, музыка для него не существует.

Сам Мясковский писал о своих симфониях, что он их «сочинял часто попарно: более густые психологически, и менее густые». Асафьев характеризовал это как «два течения — самопознание себя и, рядом, проверка этого опыта взглядом вовне». Примером первых может служить Десятая, которая «явилась ответом на давно мучившую идею — дать картину душевного смятения Евгения из „Медного всадника“ Пушкина». Стремление к более объективному эпическому высказыванию характерно для Восьмой симфонии (попытка воплотить образ Степана Разина); Двенадцатой, связанной с событиями коллективизации, Шестнадцатой, посвященной мужеству советских летчиков; Девятнадцатой, написанной для духового оркестра. Среди симфоний предвоенного времени особенно значительна Двадцать первая. Она отличается большой внутренней сдержанностью, лаконизмом, сосредоточенностью. Мысль автора охватывает разные стороны жизни, повествует о них тепло, задушевно, с оттенком печали. Темы симфонии пронизаны интонациями русской песенности. Последняя, Двадцать седьмая симфония прозвучала уже после кончины Мясковского. Здесь композитор обращается к теме войны, размышляя о ней без выспренности и ложного пафоса. В этом сочинении особенно заметен отпечаток личности Николая Яковлевича: честного, бескомпромиссного, истинно русского интеллигента, на всем облике и делах которого лежала печать высочайшей духовности. Его ученик Кабалевский пишет о нем так: «Глаза и улыбка словно говорили: „не бойтесь, я вовсе уж не так сумрачен, как это про меня говорят, и как это вам могло самому показаться“. Я знал его на протяжении 25 лет, — продолжает Кабалевский, — и ни разу не видел, чтобы он вышел из себя. Он бывал „колючим“, если хотите — „ядовитым“, но никогда не терял самообладания, и особой присущей ему сдержанности».

А в послевоенные годы наступила пора охоты – пора преследования талантливых композиторов и вообще всех одаренных людей. Трудно сказать, было ли тяжелее во время Второй мировой войны — или в наступившем после нее мире. Мясковский не дожил до смерти Сталина. Он умер 8 августа 1950, через два года после печально известного постановления ЦК, подготовленного Ждановым, в котором его, Прокофьева, Шостаковича и еще нескольких композиторов обвинили в формализме. За свою творческую деятельность Мясковский был удостоен пяти Сталинских премий — больше, чем любой из его коллег, что не спасло его от обвинений. Прокофьев тоже не дожил до «оттепели» — не дожил совсем немного, он умер в один день со свирепым «вождем народа». Шостаковичу повезло больше: он застал то время, когда вновь стали исполнять его сочинения и даже смог оставить воспоминания, в которых позволил себе сказать правду.

Мясковский оставил большое творческое наследие. Помимо симфоний он создал 15 симфонических произведений других жанров; концерты для скрипки, виолончели с оркестром; 13 струнных квартетов; 2 сонаты для виолончели и фортепиано, скрипичную Сонату; кантаты, вокально-симфоническую поэму «Аластор», сочинения для духового оркестра; более 100 фортепианных произведений. У Мясковского есть почти сотня замечательных романсы на стихи русских поэтов, в том числе цикл из 14 романсов на стихи Лермонтова Но, конечно, главной в его творчестве была симфония. Она прошла в творчестве Мясковского большой и сложный путь, стала его «духовной летописью», отразила раздумья композитора о современности.

Мясковский, без сомнения, был одним из самых крупных русских симфонистов. Он написал рекордное для ХХ века количество симфоний. Своими многочисленными симфониями он как бы возместил их явную нехватку в русской музыке ХIХ столетия, когда многие наши композиторы, такие как Глинка, Мусоргский, Даргомыжский, их не писали вообще или не придавали им особого значения, как например — Римский-Корсаков, автор 15 опер. А вот Мясковский обогатил и развил отечественные симфонические традиции, заложенные на рубеже двух предыдущих веков Чайковским, Бородиным, Скрябиным, Рахманиновым, Глазуновым, и передал от них эстафету новым поколениям композиторов — Прокофьеву, Шостаковичу, Шнитке, Слонимскому.

Наиболее близка Мясковскому линия лирико-повествовательного, балладно-эпического симфонизма, идущая от второго его учителя, Лядова, в частности — от лядовских мини-шедевров «Волшебное озеро», «Кикимора», «Про старину», с их таинственностью, загадочностью, недосказанностью и некоей «закрытостью». Но в отличие от своего педагога, избегавшего развернутых продолжительных высказываний и тяготевшего к миниатюре, его воспитанник, наоборот, часто создавал огромные протяженные полотна. Мясковского едва ли можно назвать первооткрывателем или новатором, — он скорее завершает целую эпоху в истории русской музыки, и завершает талантливо, так что всё его творчество называют «мудрым обобщением» тех традиций, которые сложились еще у композиторов «Могучей кучки». У Мясковского и его близкого друга Прокофьева были одни и те же педагоги - Александр Константинович Глазунов и Анатолий Константинович Лядов, а если бы они были чуть старше, то застали бы и Николая Андреевича Римского-Корсакова. Им преподавали технику той самой русской школы композиции, основоположником которой был Балакирев. Но они пошли в музыке разными путями. Прокофьев отбросил изученные правила, как сбрасывает леса готовое после отделки здание. Мясковский пользовался прежней, веками обкатанной техникой, что, однако, никак не позволяет назвать его традиционалистом: новый взгляд есть и в его музыке. «Пожалуй, ни на ком из советских композиторов, даже самых сильных, самых ярких, не останавливается мысль с ощущением столь стройной перспективности творческого пути из живого прошлого русской музыки через бурно пульсирующее настоящее к предвидениям будущего», — писал Б. Асафьев. К сожалению, имя Мясковского мало известно широкому кругу публики, а музыка его звучит в наше время редко. Хотелось бы, что это изменилось.