Поморы Зимнего берега и их генетическое своеобразие

Автор: Коруд АлИзучение генетической истории русского народа охватывает все более широкий круг как русских популяций, так и их соседей. На возникающей исторической панораме ярко выделяется «белое пятно» — самые северные русские популяции Беломорья. Те, кого называют поморы. Их изучение крайне важно для понимания исторических процессов. Дело в том, что Беломорская периферия крайне своеобразна: вся жизнь поморов, связанная с морем, формировала не только особый быт, но и особые пути взаимодействия с населением Северной и Северо-Восточной Европы. Вот относительно свежие данные исследования опубликованного в конце 2022 года.

Расположение изученных групп в системе популяций поморов. А. Традиционные поселения поморов на берегах Белого моря и места рождения предков по отцовской линии участников обследования. Б. Населенные пункты Архангельской области, где проводили обследование.

Беломорскими поморами называли русских побережья Белого моря, которые промышляли охотой на морского зверя, рыболовством в открытом море, морской торговлей, отличались многими особенностями быта и сохранением черт древнерусской культуры. Первые упоминания о постоянных русских поселениях на беломорском побережье связаны с экспансией в эти места новгородцев в конце XIII — начале XIV в. Одновременно идет колонизация со стороны Ростово-Суздальских княжеств.

Согласно летописям, переселенцы встретили на этих землях финноязычное население — племена чуди заволочской, часто ассоциирующейся с вепсами. Но заселение региона началось еще в мезолите, около 8 тыс. лет назад. В неолите фиксируют следы двух близких археологических культур — каргопольской и беломорской. Новую волну пришлого населения в эпоху бронзы 4–3 тыс. лет назад связывают с финно-угорским населением, прежде всего, с саамским.

Жизнь на северной периферии ареала русского народа, своеобразие культуры и особый тип хозяйства поморов позволяют предполагать нам, что они имели и своеобразный генофонд. Лишь небольшая выборка поморов была изучена ранее по крайне узким панелям маркеров Y-хромосомы и мтДНК . Исследователи рассматривали поморов в составе популяции «северных русских» в широком контексте населения Северной Евразии. Особенности их генофонда объяснены возможной ассимиляцией урало- или балтоязычного населения славянским. Новые данные о генофонде популяций поморов, изученном по обширной панели маркеров, могут дать ключ к пониманию огромного генетического разнообразия и своеобразия популяций Русского Севера.

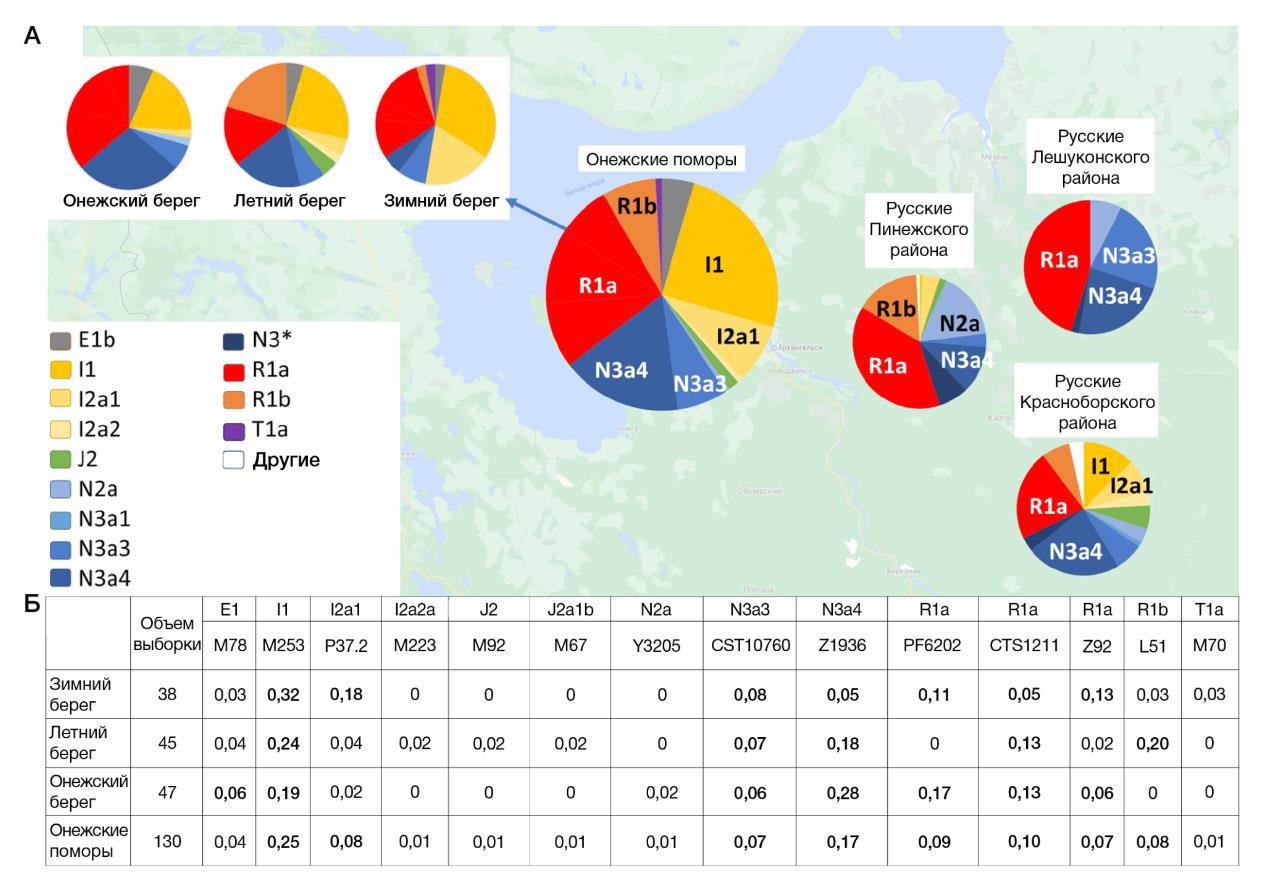

В генофондах трех популяций онежских поморов обнаружено 14 гаплогрупп Y-хромосомы : E-M78, I1-M253, I2-P37.2, I2-M223, J2-M92, J2-M67, N2a-Y3205, N3a3-CST10760, N3a4-Z1936, R1a-PF6202, R1a-CTS1211, R1a-Z92, R1b-L51, T1a-M70 (далее указаны краткие названия этих гаплогрупп). Самыми частыми оказались гаплогруппы I1, N3 и R1a, каждая из которых составляет около четверти общего генофонда онежских поморов. Гаплогруппа R1a представлена тремя ветвями (PF6202, CTS1211, Z92), гаплогруппа N3 — двумя (CST10760, Z1936). Следующими по убыванию частоты следуют гаплогруппы I2-P37.2 и R1b (по 8% генофонда в целом), остальные редки.

Спектр гаплогрупп Y-хромосомы в изученных популяциях Архангельской области. А. Доли основных гаплогрупп в генофонде Русского Севера.

Прослеживаются убывание доли гаплогрупп I1 и I2a c востока (Зимний берег) на запад (Онежский берег) и противоположный тренд у гаплогрупп N3a3 и N3a4. Но такой «долготный» тренд отсутствует у гаплогрупп R1a (частота повышена в популяциях Зимнего и Онежского берегов) и R1b (максимум на Летнем берегу). Частота гаплогруппы R1a не только высока в генофондах Зимнего (29%) и Онежского берегов (36%), но и все три ветви R1a здесь встречены с частотой ≥ 5%. Однако на Летнем берегу частота R1a в два раза ниже и обнаружены только ветви R1a-CTS1211 (13%) и R1a-Z92 (2%). Снижение частоты гаплогруппы R1a и резкое возрастание частоты R1b (20%) только в популяции Летнего берега могут быть результатом и дрейфа генов, и их миграционного потока. Высока частота R1b и у русских Пинежского района Архангельской области но там распространена иная ветвь R1b. У поморов обнаружена ветвь L51, более характерная для народов Северо-Западной, чем Северо-Восточной Европы,

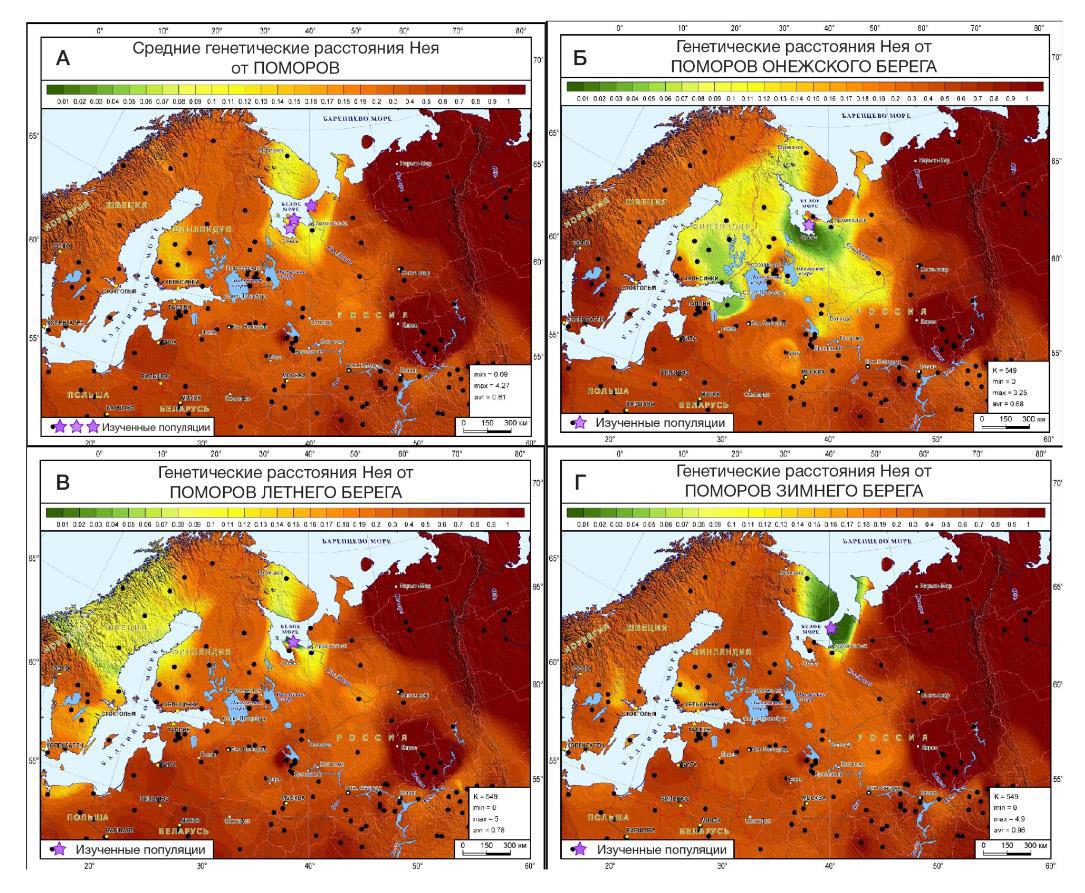

Карты генетических расстояний Нея от трех популяций онежских поморов. А. Общая (средняя трех карт отдельных популяций). Б. Онежский берег. В. Летний берег. Г. Зимний берег. Популяция, от которой рассчитываются расстояния, отмечена звездочкой. Зеленые и желтые тона отражают минимальные расстояния до популяции, красно-коричневые — максимальные.

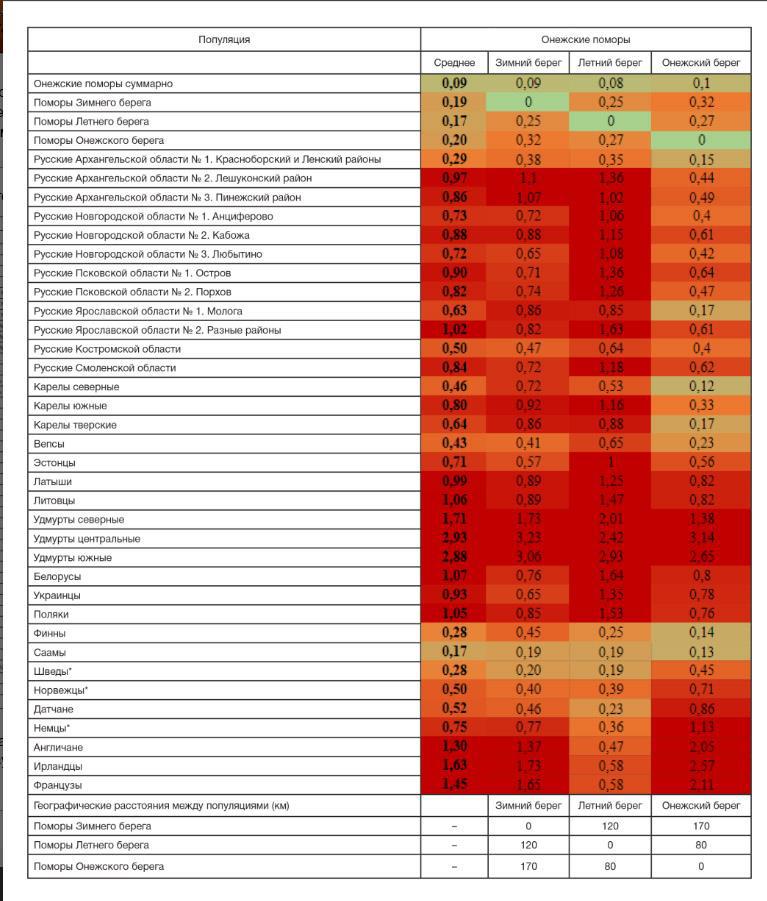

При анализе степени генетического сходства прежде всего удивляет, сколь велики генетические расстояния между популяциями поморов (d = 0,28) вопреки их географической близости и культурной общности. Более того, расстояние от онежских поморов до других русских популяций почти в три раза больше (d = 0,76). Наиболее близкой к генофонду онежских поморов (d = 0,29) оказалась географически удаленная популяция (около 500 км) русских Красноборского и Ленского районов Архангельской области. При этом она чрезвычайно близка лишь к поморам Онежского берега (d = 0,15), но генетически далека от Летнего (d = 0,33) и Зимнего (d = 0,38) берегов.

Из других русских популяций относительное генетическое сходство с поморами обнаруживают лишь русские Костромской области (d = 0,50) и популяция Мологи Ярославской области (d = 0,63). При этом к генофонду Мологи близки только поморы Онежского берега (d = 0,17), в то время как генофонды Летнего и Зимнего от нее крайне далеки (d = 0,85). Ранее было показано, что среди ярославских популяций именно Молога сохранила явный генетический след дославянского населения (предположительно мери) .

Среди иных народов России к онежским поморам наиболее генетически близки вепсы (d = 0,43) и северные карелы (d = 0,46), причем вновь лишь за счет поморов Онежского берега (d = 0,23 и d = 0,12 соответственно). Оказывается, что поморы Онежского берега генетически ближе к финноязычным соседям, чем к другим популяциям поморов (d = 0,28). А вот представители восточного крыла финноязычных народов — удмурты — оказались самыми генетически далекими от поморов (d = 2,50), что противоречит выводу о сходстве генофонда поморов и финно-пермских народов.

Однако наибольшее генетическое сходство онежские поморы обнаруживают с народами зарубежной Северной Европы ( генетическое расстояние от поморов до шведов и финнов (d = 0,28) такое же, как среднее расстояние между популяциями поморов (d = 0,28), а расстояние до генофонда саамов в два раза меньше (d = 0,14). Причем прослеживается любопытный тренд: расстояние до генофондов финнов и саамов уменьшается в четыре раза по мере движения на запад — от Зимнего берега к Онежскому. Но генетические расстояния до скандинавов (датчан, норвежцев, шведов) следуют противоположному тренду: расстояние до Онежского берега в два раза больше, чем до Летнего и Зимнего, которые одинаково близки к скандинавам. При этом, если поморы Зимнего берега близки лишь к скандинавам из всего пула рассмотренных популяций, то поморы Летнего берега обнаруживают определенное генетическое сходство также и с широким кругом европейских популяций — от немцев (d = 0,36) до ирландцев (d = 0,65

Интересные в итоге выстраиваются выводы. Поморы образовали свой собственный обширный кластер. Суммарный генофонд поморов генетически близок к южной части Финляндии, а не более северной, представленной саамами.

Генофонд Онежского берега выявляет обширную область генетического сходства: она охватывает почти всю Финляндию на западе, с востока четко очерчена Северной Двиной и Сухоной, на юге и юго-западе России доходит до Ярославской и Ленинградской областей. В эту область сходства входят и финноязычные народы (вепсы, ижора, ингерманландцы, карелы, финны), и те русские популяции, в генофонде которых прослеживается существенный вклад дославянского населения.

Генофонд Летнего берега () обнаружил наибольшее сходство с далекими шведами и норвежцами, слабее оно выражено с саамами, представляющими самый север Скандинавии.

Генофонд Зимнего берега относительно генетически близок лишь к нескольким популяциям финнов и шведов. Это единственная популяция поморов, для которой можно допустить, что ее генетический портрет в значительной степени сформирован дрейфом генов. Однако популяция Зимнего берега пока представлена лишь ее «прионежской» частью. Сейчас ведется изучение генофонда всего Зимнего берега, что позволит вскоре дать обоснованное заключение о его генетической истории. Ждем новых экспедиций и анализа. Но загадок не становится меньше.

Второй важный вопрос, поднятый этими исследованиями — о генетическом сходстве поморов и новгородцев. Среднее генетическое расстояние между этими популяциями (d = 0,77) оказалось таким же (d = 0,76), как и расстояние между генофондами поморов и остальных рассмотренных русских популяций. Генетические отличия новгородцев велики даже от поморов Онежского берега (d = 0,48), но от популяций других поморов они вообще огромны (от Зимнего берега d = 0,75, от Летнего берега d = 1,09).

Ранее нами был сделан вывод об отличиях аутосомного генома новгородцев от русских севера Архангельской области. Теперь мы видим выраженные различия между генофондами новгородцев и поморов и по маркерам Y-хромосомы. Оба результата противоречат мнению, что генофонд Русского Севера был сформирован новгородской экспансией. Однако это далеко не единственный случай в мировой культуре, когда внутренняя колонизация выражалась в расширении власти и экономического влияния, но не приводила к решительному изменению генофонда.

То есть доказательств, что новгородской массовой колонизации не было, становится еще больше. Сколько еще учебников придется переписать? Так кто же воспринял бесспорное хозяйственное и культурное наследие новгородский торговец и ушкуйников? Как говорится, копать не перекопать.