"Малая земля" в лицах

Автор: Андрей ОреховГоворя про "Малую землю", разумеется, в первую очередь нужно вспомнить Цезаря Львовича Куникова - настоящего боевого офицера и командира.

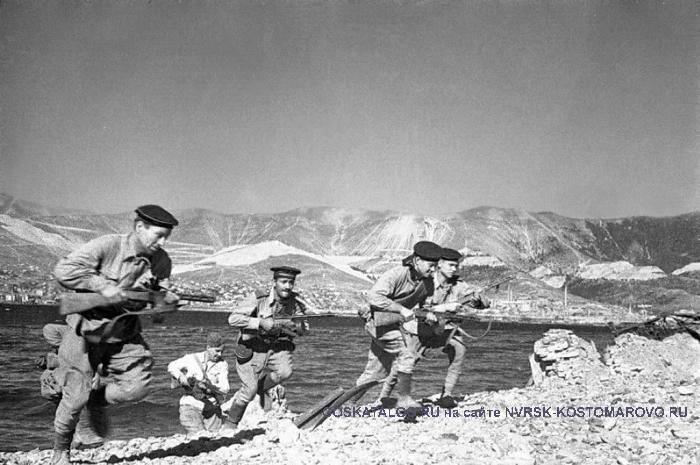

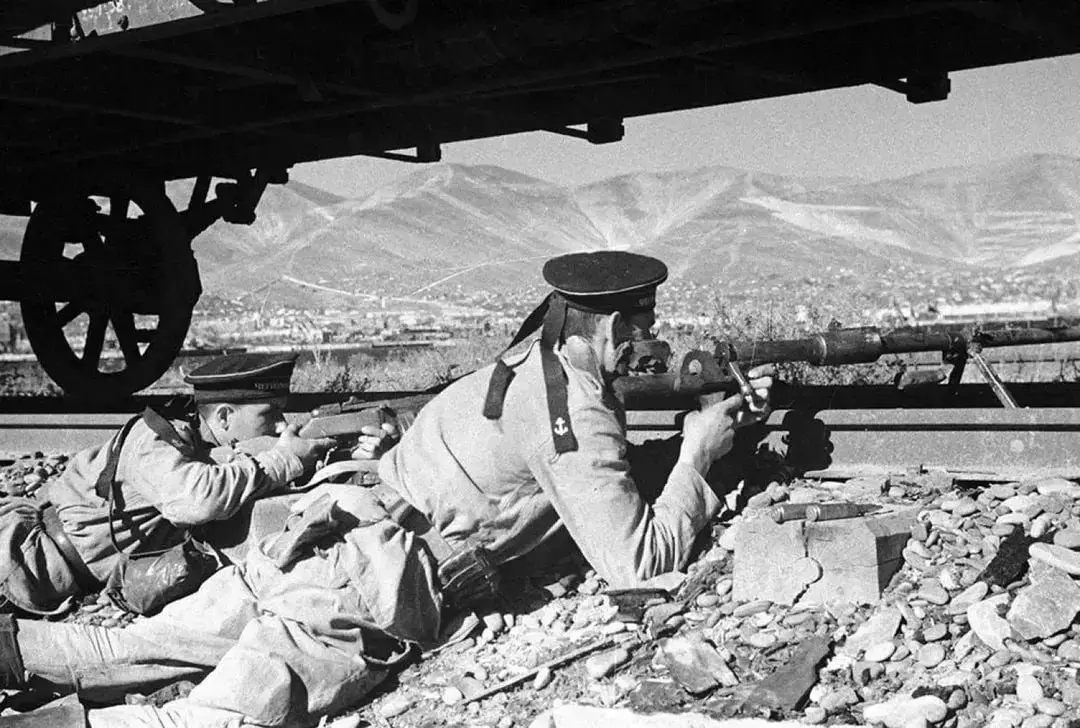

Именно он возглавлял отвлекающую группу десанта из 275 бойцов морской пехоты без тяжёлого вооружения (насколько я понял, это были добровольцы из 255-й бригады морской пехоты), которая смогла закрепиться на плацдарме возле посёлка Станички, ставшего главным после неудачной высадки основной группы.

Цезарь Львович Куников (23 июня 1909, Ростов-на-Дону — 14 февраля 1943, Геленджик) — советский офицер, командир десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля», Герой Советского Союза.

... в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года десантный отряд моряков-добровольцев под командованием майора Ц. Л. Куникова с минимальными потерями (один убитый, трое раненых) высадился на занятом врагом, хорошо укреплённом побережье в районе Новороссийска.

Стремительным ударом десантный отряд выбил немцев из опорного пункта и прочно закрепился на захваченном плацдарме. На рассвете разгорелся ожесточённый бой. Десантники в течение суток отразили 18 атак противника. К концу дня боеприпасы были на исходе. Положение казалось безвыходным.

Тогда отряд майора Куникова совершил внезапный налёт на артиллерийскую батарею противника. Истребив орудийный расчёт и захватив орудия, они открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам. Ввиду неудачной высадки главных сил десанта, плацдарм, занятый подразделением Куникова, превратился из отвлекающего в основной.

Семь дней десантники отбивали яростные атаки врага. Удерживая освобождённую территорию до подхода основных сил, моряки выбивали противника из многоэтажных зданий.

Впервые в практике подразделений советской морской пехоты Куников провёл практическое обучение личного состава технике высадки на берег в ночное время в зимних условиях, овладения холодным оружием, стрелковым и артиллерийским вооружением противника.

Памятник Цезарю Куникову на улице Куникова в Новороссийске.

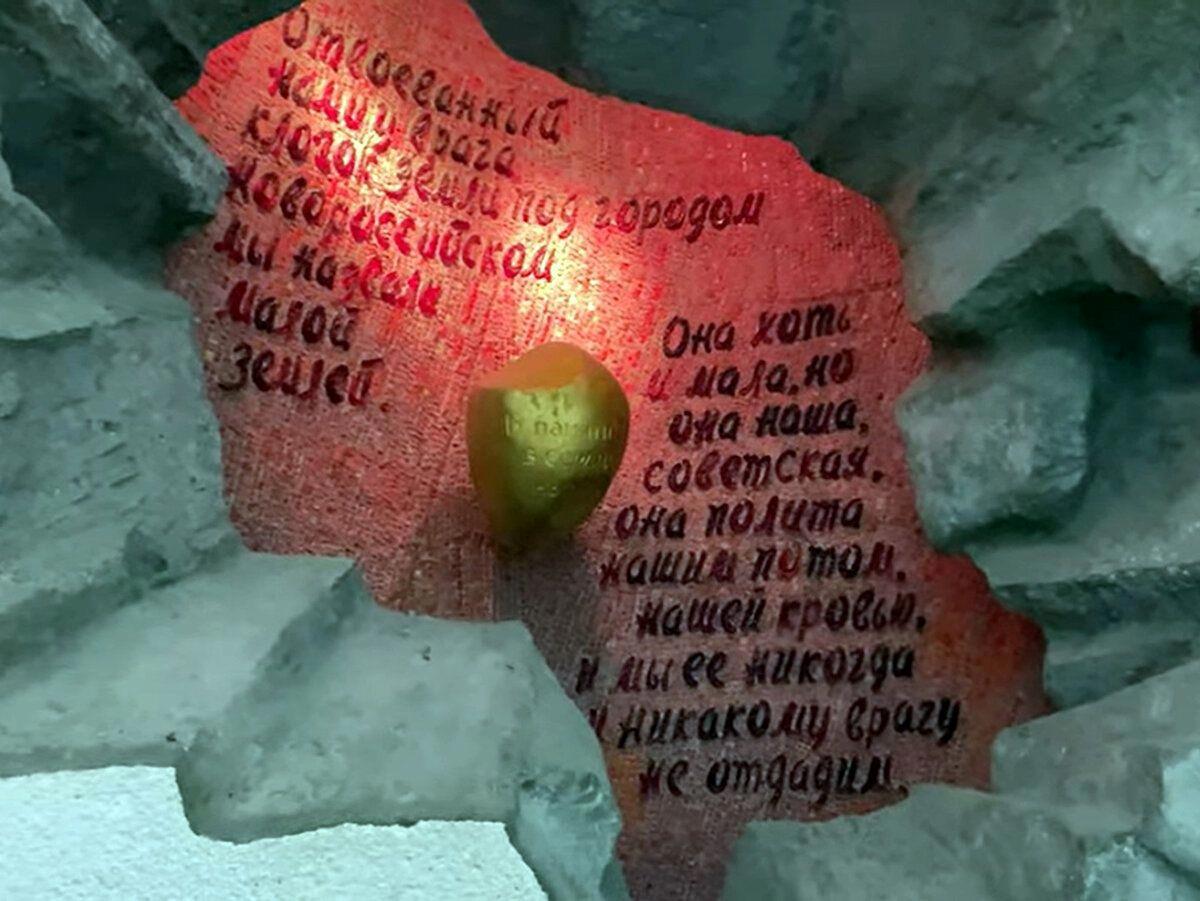

Текст клятвы бойцов отряда десантников Ц.Л. Куникова написан внутри памятника, в галерее боевой славы, вокруг бронзовой капсулы, в которой находятся имена всех солдат и моряков, отстоявших эти берега:

…Отвоёванный нами от врага клочок земли под городом Новороссийском мы назвали Малой землей. Она хоть и мала, но это земля наша, советская, она полита нашим потом, нашей кровью, и мы ее никогда и никакому врагу не отдадим… Клянёмся своими боевыми знаменами, именем наших жен и детей, именем нашей любимой Родины, клянёмся выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть их силы и очистить Тамань от фашистских мерзавцев. Превратим Малую землю в большую могилу для гитлеровцев.

И, конечно, нельзя не вспомнить моряков, которые перевозили и обеспечивали десант. Например, товарища Сипягина.

Николай Иванович Сипягин (6 июля (23 июня) 1911, Ставрополь — 1 ноября 1943, Керчь) — советский морской офицер, капитан 3-го ранга, командир 4-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота, Герой Советского Союза.

Родился Николай в Ставрополе, в многодетной семье принадлежавшей к древнему дворянскому роду Сипягиных.

Род Сипягиных восходит своими корнями ко временам Ивана Грозного, и дал России множество военных и государственных деятелей.

Отец Николая Сипягина, служил офицером в Русской императорской армии, являлся кавалером ордена Свягого Георгия IV степени за боевые действия на Кавказе, погиб во время Гражданской войны в сентябре 1918 года, будучи командиром 83-го Самурского пехотного полка в составе Вооружённых сил Юга России, в чине полковника.

Мать Николая работала учительницей начальных классов и в одиночку воспитывала трёх сыновей и дочь.

В ночь на 4 февраля 1943 года 4-й дивизион сторожевых катеров высадил десант на необорудованный берег Цемесской бухты в Станичку, в место, названное впоследствии «Малой землёй». ... При высадке десанта дивизион Сипягина потерял всего один катер, выживший экипаж которого пополнил состав десанта.

Произведя высадку первого эшелона, катера дивизиона устремились к Кабардинке за десантниками второго эшелона. Пересекать бухту становилось трудно — оживший противник усилил артобстрел всей акватории, крепчал ветер, да и многие катера имели повреждения. Однако катерники совершили ещё два рейса в Станичку, в итоге к утру в распоряжении майора Ц. Л. Куникова уже было 870 бойцов и командиров.

В течение 225 дней, пока держался плацдарм на Малой земле, моряки беспрерывно снабжали его под огнём противника. Снабжению десанта мешали авиация и артиллерия, а также немецкие торпедные катера, дислоцированные в Анапе. В этом страшном огненном аду катерники Сипягина несколько раз высаживали морских пехотинцев в нужном месте.

За успешное проведение десантной операции многие офицеры, старшины и краснофлотцы экипажей катеров дивизиона были удостоены государственных наград. Сипягину Николаю Ивановичу вручен его первый орден Красного Знамени и присвоено воинское звание «капитан-лейтенант».

Как и других соратников Куникова...

Василий Андреевич Ботылёв (24 февраля 1920, Рублёво, Московская губерния, РСФСР — 20 июля 1970, Москва, СССР) — капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза (18.09.1943).

В 1938 году после окончания рублёвской средней школы поступил в Севастопольское высшее военно-морское училище. По его окончании в 1941 году получил назначение в подразделение морской пехоты.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Участник Керченско-Феодосийской десантной операции.

Передовой отряд отвлекающего десанта под командованием майора Ц. Л. Куникова, высадившись в районе Станички, быстрыми и решительными действиями обеспечил захват и удержание участка береговой полосы шириной в несколько километров. Майор Ц. Л. Куников погиб на третий день десанта и был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). Плацдарм удалось удержать. Командование принял капитан-лейтенант В. А. Ботылёв, впоследствии при захвате плацдарма в Новороссийске совершивший беспримерный подвиг.

В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года личный состав батальона (который называли куниковским) под командованием капитан-лейтенанта В. А. Ботылёва в качестве штурмового отряда новороссийского десанта совершил высадку на причалы в центральной части Новороссийского порта. Группа Ботылёва из 35 десантников, захватив здание клуба моряков, в течение пяти дней, без пищи, воды и при острой нехватке боеприпасов вела ожесточенную оборону в условиях окружения, несколько раз вызывая огонь береговой артиллерии на себя.

За выдающуюся отвагу и роль в сражении за Новороссийск В. А. Ботылёв был награждён золотой звездой Героя Советского Союза.

Николай Павлович Кириллов (1914—1993) — старший лейтенант Военно-морского флота СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Николай Кириллов родился 20 февраля 1914 года в Николаеве. После окончания семи классов школы работал старшим диспетчером в одном из цехов судостроительного завода. В августе 1941 года Кириллов был призван на службу в Военно-морской флот СССР и направлен на фронт Великой Отечественной войны.

К февралю 1943 года младший лейтенант Николай Кириллов командовал взводом 393-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота. Участвовал в боях на Малой Земле в составе десанта майора Цезаря Куникова, лично уничтожил 3 дзота и несколько немецких солдат и офицеров. Во время Керченской десантной операции Кириллов заменил собой командира роты и успешно руководил её действиями. В тех боях он получил ранение, но продолжал сражаться. Только пленными во время операции рота взяла 42 немецких солдата и офицера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший лейтенант Николай Кириллов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Из книги П.Я. Межирицкого "Товарищ майор", посвящённой Куникову:

В результате ночного обхода принято было решение придерживаться той же гибкой оборонительной тактики, которая была применена в дневном бою 4 февраля. Особое внимание обратить на самоконтроль, так как вследствие усталости и ожесточения возможна неверная оценка обстановки, неоправданный риск, лихачество – недопустимые, ставящие под удар общее дело.

Беречь патроны, стрельбу из автоматов вести по ясно видимым целям с расстояния не более 50—100 метров и только одиночными выстрелами. Гранаты бросать в исключительных случаях, по большим группам противника, с расстояния, гарантирующего попадание.

Максимально использовать трофейное вооружение и боеприпасы, собрать весь боезапас с убитых; беречь продукты питания, и особенно воду, суточную норму сократить втрое.

Создать две группы особого назначения и использовать их в качестве подвижного резерва для оказания помощи на наиболее критических участках обороны.

... Ими командовали коммунисты Николай Кириллов и Кондрат Крайник.

Юрьева Анна Ивановна - сержант, связистка 83-й бригады морской пехоты, участница боёв за Новороссийск. Тамань, 1943 год.

Электромеханик 88-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка старший сержант Ю.П. Энтис. Германия, 1945 год.

Юрий Петрович Энтис родился в 1921 году. В рядах РККА с 1939 года. Воевал с 1941 года механиком-водителем танка Т-34 258-го отдельного танкового полка. В бою под Сталинградом был ранен. Далее воевал на Северо-Кавказском фронте. В Новороссийско-Таманской операции воевал в составе 51-го отдельного танкового полка. Прошёл Ленинградский фронт. В Прибалтике, под Ригой был тяжело контужен. После госпиталя воевал и закончил войну в составе 88-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка, в роте технического обеспечения.

Снайпер 255-й бригады морской пехоты Черноморского флота, старший краснофлотец (ефрейтор) Миронова Елизавета Федоровна (1924-1943) в районе Новороссийска.

Личный счет снайпера — около сотни уничтоженных солдат и офицеров противника. 10 сентября 1943 года в боях за Новороссийск была тяжело ранена и 29 сентября умерла в госпитале в возрасте 19 лет. Похоронена в городе Геленджик.

А вот про этого дядю можно было бы снять отдельный фильм!

Кочиев Константин Георгиевич ( 21.05.1913 — 08.10.1946) — командир отряда торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота, капитан-лейтенант.

Родился 8 (21) мая 1913 года в селе Тонтобет Дзауского района Южной Осетии. Из семьи служащего. Осетин. Окончил среднюю школу в Цхинвали, ФЗУ в Тбилиси. Работал слесарем, затем инструктором физкультуры.

В Военно-морском флоте с июня 1933 года. В 1937 году окончил Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе в Ленинграде. С 27 сентября 1937 года — командир торпедного катера, с 23 апреля 1939 года — командир звена торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота. С сентября 1940 года по июнь 1941 года учился на Высших курсах комсостава РККА в Ленинграде. 20 июня 1941 года назначен командиром отряда торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота и на этой должности провоевал всю войну. Член ВКП(б) с 1941 года.

Старший лейтенант Константин Кочиев — участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. До сентября 1941 года его отряд базировался в Севастополе. Оттуда до середины октября 1941 года сопровождал караваны советских судов в осажденную Одессу, а с 2 по 16 октября 1941 года обеспечивал эвакуацию одесского гарнизона в Севастополь. Также в сентябре 1941 года выполнил два дальних похода к берегам Румынии, а в октябре 1941 года в условиях осенних штормов успешно выполнил задания по постановке минных заграждений в районах Очакова, Кинбурнской косы и острова Березань.

Затем участвовал в героической обороне Севастополя (октябрь 1941 года — июль 1942 года), в обороне Кавказа. Выполнил два дерзких рейда из Новороссийска к оккупированной Ялте, в которых 13 и 18 июня 1942 года прорывался на двух торпедных катерах в Ялтинский порт; в первом рейде потоплена баржа противника, во втором — итальянская подводная лодка «СВ-5» и торпедный катер противника. 30 июня 1942 года во главе группы катеров ворвался в бухту Двуякорная под Феодосией, где был устроен передовой пункт базирования лёгких сил немецкого флота и находились на тот момент 5 быстроходных десантных барж. Торпедами советские моряки потопили 2 баржи, а огнем артиллерии и реактивных установок «катюша» нанесли большой урон немецким береговым батареям.

В Новороссийской десантной операции 10 сентября 1943 года во главе своего отряда катеров ворвался в Цемесскую бухту и под ураганным огнем врага торпедами уничтожил береговые орудия противника на причалах и вблизи уреза воды, обеспечив успешную высадку морского десанта в Новороссийский порт. Отважно действовал и в Керченско-Эльтигенской десантной операции; в декабре 1943 года под огнем врага спас в Керченском проливе 22 десантника, спасавшихся с занятого врагом плацдарма, а также весь экипаж потопленного врагом советского катера. В одном их рейсов к Эльтигену катер, на котором он находился, подорвался на мине и затонул, а Кочиев длительное время находился в ледяной декабрьской черноморской воде, пока его не спас другой катер.

Командир отряда торпедных катеров (1-я бригада торпедных катеров Черноморского флота) капитан-лейтенант Константин Георгиевич Кочиев особенно отличился в Крымской наступательной операции в апреле-мае 1944 года. В ночь на 5 мая он во главе группы из 4-х катеров атаковал немецкий конвой у мыса Херсонес под Севастополем, при этом были потоплены 2 транспорта и быстроходная десантная баржа. Через несколько дней катера под командованием Константина Кочиева атаковали второй конвой спасавшихся из Крыма немецко-румынских войск. Кочиев потопил транспорт с 2000 солдат врага на борту, а его подчиненные — еще 3 транспорта врага.

Всего под личным командованием К.Г. Кочиева торпедные катера совершили 250 боевых выходов, в которых уничтожили подводную лодку, 4 транспорта общим водоизмещением 7000 брутто тонн, 13 самоходных грузовых и боевых барж, 1 торпедный катер, сбили 1 самолет, уничтожили на берегу 6 огневых точек врага. Было выставлено 78 мин в водах противника, перевезено к вражеским берегам и высажено 625 десантников. Спасено на море 58 человек.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года капитан-лейтенанту Кочиеву Константину Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Как и про эту тётю...

Санинструктор 83-й бригады морской пехоты старший сержант В.Е. Клова. Болгария, 1944 год.

Валентина Емельяновна Клова родилась в 1925 году в Симферополе, Крымская АССР. После гибели родителей маленькую Валю воспитывали бабушка с дедушкой. До войны Валя окончила семь классов, и в 1939-м году поступила в Симферопольскую фельдшерско-акушерскую школу.

Из воспоминаний Валентины Кловы:

22 июня 1941-го года рано утром поднялась стрельба в Севастополе, и мы ее все услышали и проснулись. Происходил налет немецких самолетов, бабушка и дедушка вышли во двор, и я с ними. Поднялись всей улицей на близлежащий бугор, и, как ни странно, несмотря на большое расстояние, мы увидели в стороне Севастополя какое-то далекое зарево.

В конце июня 1941-го года Валю вместе с однокурсниками отправили на фронт.

К счастью, перед войной мы как раз проходили военную практику на последнем курсе фельдшерско-акушерской школы, так что я умела и по-пластунски ползать, и всё делала, как положено. В итоге без обучения нашу группу направили в 7-ю бригаду морской пехоты, сформированную в августе 1941-го года. Попала в один из батальонов. Мы должны были выносить раненых с поля боя и оказывать им первую помощь, по возможности, или подтягивать их куда-нибудь в укрытие, или сразу же отправлять в медсанбат.

В июле 1942 года Валентину направили в 83-ю отдельную морскую стрелковую бригаду в качестве медсестры, где она провоевала до конца Великой Отечественной войны. Соединение прославило себя в боях, и в конце войны стало называться «83-я отдельная стрелковая Новороссийско-Дунайская дважды Краснознаменная ордена Суворова II-й степени бригада морской пехоты».

Первоначально её определили в отдельную медико-санитарную роту сестрой хирургического отделения. В это время шли очень тяжёлые, кровопролитные бои за Кавказ, так что работы было очень и очень много. В феврале 1943-го года соединение приняло участие в десанте под Новороссийском.

Старший сержант Валентина Клова находилась на фронте в рядах морской пехоты с июля 1941 по октябрь 1945 года.

Награждена медалями "За Отвагу", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II степени.

И прочие, и прочие, и прочие...