В.М. Глинка, случай в блокадном Ленинграде

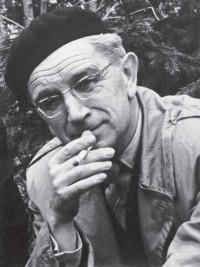

Автор: Андрей ОреховИсторик и писатель Владислав Михайлович Глинка - человек непростой и интересной судьбы. Впрочем, как и многие из тех, кто пережил Первую Мировую, Гражданскую, и Великую Отечественную. Но сегодня я хотел бы коснуться его блокадных мемуаров.

Не попав на фронт по болезни, Глинка всю блокаду проработал в Ленинграде, сначала санитаром в эвакогоспитале, затем хранителем коллекции музея Института русской литературы. С 1944 года В. М. Глинка стал главным хранителем Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, где впоследствии проработал ещё несколько десятилетий.

О своей жизни в осаждённом городе Глинка написал книгу "Воспоминание о блокаде". Но эпизод, который я хочу процитировать - из другой, "Хранитель: В.М.Глинка. Воспоминания, архивы, письма", которую составил по сохранившимся дядиным документам его племянник, писатель Михаил Сергеевич Глинка (Владислава Михайловича усыновил его после того, как его родной брат Сергей погиб на фронте в 1942 году).

Вероятно, Глинке приходилось в блокадные годы несколько тяжелее, чем многим другим. И далеко не только из-за скудного пайка. Владислав Михайлович был глубоко интеллигентным, мягким, и добрым человеком, поэтому особенно остро переживал ужасы блокады. И именно поэтому с такой теплотой рассказывает здесь о проявлении человечности и доброты среди обступивших холода, голода, и смерти.

***

"И вот в это страшное время, когда мы, казалось, окружены только смертью, обманом, алчностью и грабежами, в нашу жизнь на четверть часа вошли два совсем чужих человека, навсегда оставив чистый свет беспорочности и сострадания. Их появление было для нашей семьи, пользуясь избитыми выражениями, подобным глотку свежей воды для мучимых жаждой. Или согревающим светом.

А произошло это вот как. В тот морозный день я, поспав после дежурства, вышел из дому без определенной цели, только бы не сидеть и не видеть бледные лица моих близких. Брёл я к Литейному и с горечью думал о том, что всю жизнь был уничтожающе непрактичен, и эта непрактичность оборачивается для моей семьи трагедией.

Вот оказался же Макс Рейтер чуть не директором хлебозавода, кормит же Александр Иванович Раков свою жену и детей. А я? Должен же и я не оставаться пассивным, надо додуматься, чтобы делать что-то такое, что позволило бы приносить в эту мрачную комнату хоть немного съестного. А пока Олег Михайлович пришлёт машину, мы все перемрём…

Было в моей каждодневной ходьбе и ещё одно объяснение – то, что я делал до поступления в госпиталь инстинктивно, теперь получило обыкновение. Я в эти дни не раз отмечал, что те, кто покорно ложится, думая, что этим сэкономит свои силы, в действительности, тем самым приближает себя к концу – пассивность и разобщенность с происходящим ведут к упадку духа, а это – конец. Словом, дистрофикам не надо лежать, кроме как во время сна. И я упорно заставлял себя ходить.

Итак, я вышел из дома и скоро оказался около ларя букиниста, расставляющего свой товар на цоколе ограды церкви Симеона и Анны и на двух прилаженных к ограде досочках. Продавец – старик с зеленоватым лицом и с седой щетиной, не закрывавшей синие губы дистрофика — на мое робкое предложение принести книги для комиссионной продажи прохрипел, что берёт за наличные одни переводные романы.

Этого разряда книг у меня было немного, но всё же я собрал бы кое-что, хоть и немного. А за те деньги, что выручу, можно будет что-нибудь съестное достать на рынке. Но тут перед лотком остановилась военная машина, и из нее вышли двое военных в чёрных полушубках, перетянутых ремнями с низко висевшими на них пистолетами и в чёрных ушанках с крабами. Один сразу стал листать книги, другой с набитой чем-то сумкой от противогаза через плечо подошёл к продавцу.

– Нет ли «Трёх мушкетёров» или «Монте Кристо»? – спросил он.

Помню, что «Мушкетёров» не оказалось, и, букинист предложил их продолжение – «Двадцать лет спустя».

– На что без начала-то? – возразил моряк. – А романы переводные? Про любовь? Но чтобы с приключениями?

Букинист предложил «Анну Каренину». Переводного у него явно ничего не было. При этом он всё время смотрел на сумку моряка.

– Да, нет… – откликнулся моряк. – Позабористей надо. Ну, хоть о Шерлоке Холмсе?

Но не было и Шерлока Холмса. В это время второй моряк подошёл к продавцу, протягивая томик Пушкина с иллюстрациями Билибина, вынул бумажник и расплатился.

– Ребятам в эвакуацию пошлю, – сказал он удовлетворенно, – красивое издание…

– У меня есть дома несколько романов, переводы с французского и с английского, – отважился сказать я.

– Далеко живёте? – спросил тот, что с сумкой. – У нас времени в обрез.

– Совсем близко. Два квартала по Некрасовой.

– Съездим, Валя, – сказал купивший стихи. – Садитесь живо в машину.

Когда сели и тронулись, моряк спросил:

– А сами чем занимаетесь?

Я соврал, что служу научным сотрудником Эрмитажа. Но месяц назад я ещё был таковым, а что такое Эрмитаж, никому объяснять было не нужно.

– Что же не уехали с коллекциями? – спросил тот, что с сумкой – Нам в части говорили, что всё ценное вывезли.

Я ответил, что надо же кому-то и здание сберегать, поскольку оно само по себе великая ценность. Да и коллекции увезены далеко не все. Самое ценное увезли, но остальное-то в подвалах... Два этажа кирпичных сводов никакая бомба не пробьёт. А потом, кто знал, что таким голодом всё обернётся…

Когда мы вошли в нашу полутёмную комнату, Ольга Филипповна и Ляля лежали, закрытые одеялом и пледами. Марианна Евгеньевна возилась с полупустой кастрюлькой на печурке. Рядом с кастрюлькой подсушивался маленький квадратик хлеба.

Я пригласил моряков присесть к моему столу и стал доставать с полок книги – Джека Лондона, Уэллса и другие, которые, мне казалось, им понравятся. Моряк сидел, сняв шапку, но глядел не на книги, что я клал перед ним, а осматривался и качал головой.

– Почему вы до сих пор не увезли девочку? – почти сурово спросил он.

– Ждём машину от знакомых военных, – ответила Марианна Евгеньевна.– Если дождёмся…

– А сколько девочке лет?

– Девять, – ответила сама Ляля, высунув из-под одеяла бледное личико.

Моряки переглянулись и тот, у которого была сумка, стал выгружать из неё и класть на стол буханку хлеба и одну, две, три банки мясных консервов, потом горсть кусков сахара, потом оба встали и как по команде, надели шапки.

– Вот, чтобы дождалась. Подкрепите девочку до отъезда, – сказал тот, что опорожнил сумку. – Пошли, капитан!

– Но вот же книги, книги-то вы не взяли…

– Не надо. Обменяйте их на что-нибудь, а нам, вообще-то, и читать на батарее некогда… Пошли, комиссар… Девочку поскорее увозите.

– Ну, хоть по одной-то книжке возьмите на память, – взмолился я.

– На память? Это можно… – капитан оглядел стеллаж. – Вот эта, синий корешок, на котором серебром «Казаки»…

Это был справочник казачьим частям перед войной 1914 года. В нем же имелись исторические справки про время образования каждой из частей, краткая их история.

– Подходит, – сказал капитан. – Мы ведь оба из донских казачьих мест. – Он взял вынутую мной книгу и сунул её в опустевшую сумку. – Счастливо вам оставаться и скоро уехать.

Когда они были в дверях, лежащая под пледом Ольга Филипповна, подала голос:

– Скажите хоть, как вас зовут, господин моряк?

Капитан назвал фамилию.

– Поминайте нас обоих, мамаша, если вы, как моя бабушка, верующая, – добавил он и с этим вышел.

Когда я возвратился в нашу комнату, все втроём плакали. ..."