Пожар на "Востоке"

Автор: Николай БергПроштудировал записки врача, работавшего на антарктической станции "Восток" А.Максимова.

Очень интересное, полезное и душеспасительное чтение. Без шуток.

Аркадий Максимов на фоне здания аэрологии антарктическим летом — в январе. Фото все его.

Краткая канва - советские полярники, работая в совершенно нечеловеческих условиях, героически справились с ужасными последствиями пожара на своей станции, уничтожившего помещение с дизелями - и генераторами, отчего оказались без света и тепла в условиях минус 80 градусов мороза, разреженного воздуха и наступившего темного времени года, без возможности помощи извне (самолеты уже летать в таких условиях не могли). Проявили максимум сплоченности, изобретательности, мужества и взаимовыручки. Пару лет назад как раз сорокалетний юбилей был этому инциденту.

Ну это так, если сухо и официально.

А на деле - условия жизни там... ну не место там для жизни теплокровных. Вот абсолютно. Разреженный воздух, как в высокогорьи, плюс запредельные морозы. Плюс полгода - тьма.

"Поначалу тяжело всем. Ходишь медленно, тяжёлое стараешься не поднимать. Много лежишь. Если есть возможность, старая смена страхует вновь прибывших. Хотя бы три дня человеку нужно избегать физической активности."(с)

При этом для легких удар тройной -

"Воздух на «Востоке» в десять раз суше, чем в центре Сахары. Ты теряешь влагу с лёгочных альвеол, и это серьёзно затрудняет передачу кислорода в кровь. Мгновенно сушит всё в горле, в носу. От этой триады — сухость, низкие температуры и гипоксия — спастись нельзя. Прибавьте к этому сильнейшие перепады давления, сильный ветер, идущее из космоса облучение высокоэнергетическими заряженными частицами, от которого весьма слабо защищает магнитное поле Земли. И вот в таких условиях мы провели на станции целый год."(с).

Ну и мне казалось, что людей на такую работу надо подбирать особо тщательно по многим параметрам.

Но тут начинается странное - два человека из команды выбывают по собственной глупости - на 23 февраля один, на 8 марта - другой. Сухого закона на станции нет, потому прибухнувшие смело идут курить на свежий воздух. что характерно никто из товарищей - а там 3 врача было - даже по шее храбрецам не дали. Ну сам автор должен быть ниже травы тише воды - он прибыл за данными по реакции человеческих организмов на такие условия, спец по лечению заболеваний в условиях высокогорья, разряженного воздуха. Потому с каждым сотрудником должен быть в хороших отношениях -иначе обследовать себя не дадут. Только добровольное согласие, ага. Потому ему по шее - не с руки. Но терапевт-то с хирургом что думали?

"Алкоголь снижает функциональные резервы и, самое главное, притупляет чувство опасности у человека. Например, первый заболевший, Юрий, слишком бурно отметил 23 Февраля. Он уже считал, что адаптировался после месяца пребывания на «Востоке» и, выпивши, вышел покурить на улицу в обычной кожаной куртке при температуре около -50 °С. Посидел на крыльце — и ночью уже поступил к нам, медикам, с жалобами, что ему очень тяжело дышать. По точно такой же схеме всё произошло и с Михаилом, но только уже после отмечания 8 Марта. Вот буквально один к одному у них было. И если бы они были трезвые, они бы эти 15 минут не на улице сидели, а курили бы в помещении. Алкоголь снижает критический барьер восприятия, человек не совсем адекватно оценивает окружающую обстановку, а гипоксия уже начинает действовать. Антарктида шуток не прощает(с).

И вылечить такое повреждение дыхалки на станции было невозможно, только давать кислород, а его на станции было не густо. Воспаление легких и обязательный при отмене дачи кислорода отек легких требовали срочной эвакуации. Первого храбреца вывезли штатно самолетом. А со вторым все было куда хуже - авиаторов уже грузили на корабли, аппараты консервировали, ставили на прикол на "Молодежной", при минус 60 самолеты не летят - масса причин, плюс к тому, что по снегу уже птичка лыжами не скользит на таком холоде структура снега меняется и лыжи встают колом. Не знал, что ровное покрытие покрывается ледяными иглами и потому трение подскакивает на порядок.

На счастье выпивохи днем на несколько градусов потеплело и летчики - отчаянные люди ей-ей - прилетели за помирающим. Полосу для них максимально подготовили, таская специальную приспособу с горящей соляркой. Останавливаться было нельзя, грузили его на ходу. Прошло благополучно в итоге, хотя ситуация была более чем страшной.

Минус 2 человека в начале зимовки.

Вид станции «Восток» до пожара в период 25—27-й САЭ. Слева направо: башня бурового копера, памятник тягачу АТТ (первым достигшему точки Южного геомагнитного полюса), здание ДЭС (виден дым от дизелей), здание кают-компании, здание аэрологии, за которым видна часть здания науки, где расположены лаборатории и радиостанция

"По своим свойствам снег становится как песок, лыжное шасси по нему практически не скользит, а это значит, что набрать взлётную скорость на небольшой по размерам полосе самолёту крайне тяжело. При этом работа всех гидравлических систем при таких низких температурах ненадёжна.

Когда они вылетали к нам с «Молодёжной», температура у нас была -68 °С. То есть ребята летели на свой страх и риск, посадка в таких условиях не предполагалась.

Прилетев, сначала они сбросили нам дополнительные медикаменты, письма и должны были сбросить спешно изготовленную полярниками из подручных средств мобильную барокамеру, но в итоге она застряла в грузовом люке и сделать этого не удалось. В этот момент наш метеоролог из Эстонии Велло Парк продолжал измерять температуру на поверхности взлётной полосы, которую мы долго готовили в ожидании борта. И вот, как раз когда самолёт кружил над «Востоком», температура на поверхности полосы повысилась примерно до пороговой отметки -60 °С.

Сколько там было градусов на самом деле, уже не так важно. Ситуация для лётчиков была очень сложная психологически: улететь — значит обречь на гибель полярника, а если садиться, был большой риск не взлететь. Командир самолета Кравченко, хорошо зная Парка и отдавая дань его опыту, понимал, что тот если и завысил чуть-чуть температуру, чтобы она «подходила» для посадки, то не сильно.

То есть он хорошо понимал, что там может быть чуть ниже -60 °С, но деваться было некуда, на кону стояла жизнь человека. В итоге лётчики решили рискнуть и сели.

Мы, три медика и радист, быстро его притащили на полосу и с огромным трудом загрузили в самолёт. Опасаясь примерзания к полосе, Кравченко медленно катил его, не останавливаясь, а мы с носилками на пределе сил бежали следом, пытаясь догнать. Представьте, каково это делать при -60°С и на высокогорье. В конце концов Кравченко буквально на минуту приостановился — и нам удалось через открытый люк передать носилки с больным экипажу.

Но это был не самый драматичный момент эвакуации, потому что предстояло самое сложное — взлететь. Разгон давался очень тяжело. Мы уже думали, что он не взлетит и это будет катастрофа. Но мы же не зря перед прилётом специально готовили полосу, как бурлаки таская по ней сделанную волокушу, на которой горели старые матрасы, пропитанные керосином и соляркой. Тем самым мы растапливали снег, чтобы на поверхности образовалось твёрдое ледяное покрытие. И это в итоге сыграло решающую роль.

Едва не касаясь лыжами застругов, самолёт в самый последний момент всё-таки смог взлететь. Если бы отрыв произошёл на несколько секунд позже, он бы разбился. Но всё обошлось, и в итоге Михаил был спасён.

"(с).

Героизм, бесспорный. Но в сочетании с вопиющей дуростью. Или лихостью? Звенящий коктейль, а?

Что мне странно - когда доводилось быть врачом в отдельном отряде - например строительном студенческом - врач отвечал за здоровье команды. А тут три врача и начальник экспедиции в наличии - а два придурка гордо сидят и курят на лютом морозе... Заведомо зная, что это смертельно опасно. И напомню - это еще советское время - уже умирающий, но все же СССР.

Но начало уже воодушевляющее.

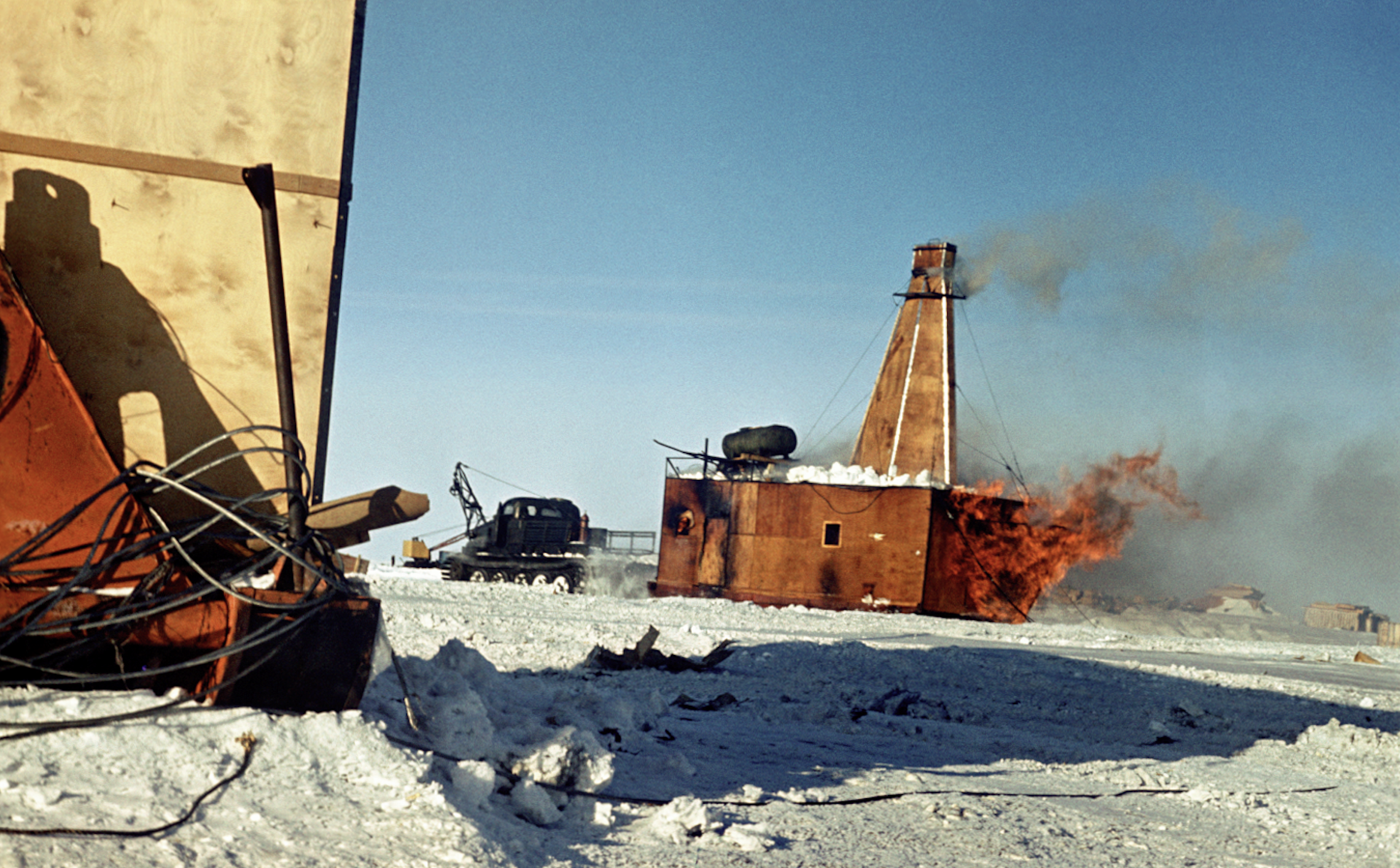

В апреле (то есть каждый месяц по ЧП серьезному) загорелась дизельная станция, которая питала все помещения и оборудование электроэнергией.

" Меня разбудил механик-дизелист, который первым заметил пожар. Он же забежал и в домик к радистам. Помню, когда я проснулся, глянул в окно и увидел небольшой уголок пожара, подумал ещё: «Зачем надо было будить? Чего сам снегом быстро не забросал?» Но оказалось, что всё куда серьёзнее. Сначала загорелась пристройка к машинному залу ДЭС из бакелитовой фанеры, где жили механики, обслуживающие её. А минут через 15 огонь перекинулся на само здание ДЭС. Когда я подошёл, то увидел, что полыхает всё капитально.

Снегом пробовали закидывать, но бесполезно. Огнетушители на таком морозе вместо пены просто издавали звук «пшик». На самом деле, нам очень помог ветер, который внезапно изменил направление. Фактически он нас спас.

Рядом с ДЭС находился топливный склад, десятки бочек с горючим. Поначалу он дул в их сторону, и в самый разгар пожара казалось, что он до них обязательно доберётся.

Без топлива шансов выжить у нас уже не было, и мы бы с вами не беседовали. Но в итоге наши молитвы были услышаны — и в последний момент он подул в другую сторону.

От огня алюминий, из которого было сделано здание ДЭС, плавился и тёк, как слёзы, а потом быстро замерзал. У меня на память остался кусок этого алюминия причудливой формы"(с).

Вид с крыши дома науки на сгоревшую ДЭС: за ней — буровая, справа — кают-компания, слева — хранилище топлива Огонь чуток не запалил бочки с соляркой.

(Тут опять остается репу чесать, потому как ситуация лично мне непонятна - вроде как положено обваловку делать для складов ГСМ и боеприпасов. И халабуда, жилая пристройка к ДЭС, с которой начался пожар тоже странновата - чистый самострой вроде. Как помню - не положено жить на рабочем месте. Ну и средства пожаротушения и оповещения тоже интересны - потому как вообще-то в такой ситауции хоша бы в кусок рельса стучать стоит - а за 15 минут мизерный очаг возгорания очень недурно здоровеет и матереет. То есть похоже на то, что опять бытовая дурь и начальник этой службы дизельной пытался сам все потушить, но не преуспел. Зато строго по инструкции, как только огонь пошел в дизельную - вырубил электричество. По всей станции.

Дальше все возились в полной темноте. Время года такое, ага.

В итоге дизеля и генераторы сгорели. Холод и темнота. В целом - как в фильме "Нечто").

Но это ж наши люди.

" Паники не было. Когда увидели, что бочки с топливом не взорвутся, было понятно, что мы решим вопрос с обогревом. Также понимали, что без еды тоже не останемся, часть её и так хранится в замороженном виде. Помню, что Баранов, наш терапевт, сказал мне тогда, что своего ребёнка он, видимо, так и не увидит. Жена у него родила, когда он уже отплыл в Антарктиду. Я его тогда успокоил, сказал, что всё нормально будет. Два моих коллеги-медика впервые были на «Востоке», а я уже второй раз, поэтому мне было как-то попроще. Неадекватная реакция была у магнитолога Михаила Гусева. Он пытался залезть в окно горящего здания, рвался спасти погибшего в огне механика Алексея Карпенко. Нам пришлось едва ли не силой его удерживать, чтобы он не кинулся в огонь.

Начальник буровиков Борис Моисеев сразу начал думать, как будем обогреваться. Он понял, что надо делать капельные печки, которые работают на солярке. Кстати, именно он благодаря своему большому опыту пребывания на «Востоке» и находчивости быстро приобрёл авторитет в коллективе, стал нашим неформальным лидером.

Мы с коллегами решили, что хватит смотреть на всё это и надо идти спасать медикаменты, особенно в ампулах, иначе они очень скоро замёрзнут и полопаются. Мы побежали в медпункт и стали в наволочки от подушек складывать лекарства, чтобы отнести в кают-компанию.

Было решено в первую очередь обогреть кают-компанию, там достаточно оперативно установили керосиновую печку «Алма-Ата», которая хранилась в одном из подсобных помещений, и об этом вспомнил Моисеев. Вскоре её удалось запустить, и худо-бедно кают-компанию она обогревала. Во всяком случае, в отличие от других помещений, температура там перестала падать.

В общем, лекарства удалось спасти. Вообще, когда занят делом, то как-то переживать и психовать просто некогда. Позже с помощью газовых баллонов мы сделали ещё несколько печек-капельниц и расставили их в помещениях, где первые сутки спали гуртом по четыре-шесть человек. Там, правда, были очень сильные перепады температуры по вертикали и горизонтали.

Например, на полу могли ноги в сапогах замерзать, а на уровне головы при этом было +28 °С и приходилось снимать шапку. Или в центре, где стоит печка, тоже было под +30 °С, а у соседней стенки могло быть около нуля.

(с)

Не, я понимаю, что туда все надо было завозить самолетами, что делало любой грамм груза золотым. Но то, что никаких дублирующих схем отопления кроме 1 печки не было - тож удивляет. Для советского времени как раз характерно двойное-тройное обеспечение безопасности. А тут - как-то все словно эффективные собственники постарались. Напомнило моего хорошего знакомого москвича, который в своем доме устроил печное отопление, которое могло работать только при наличии электричества. Потому, когда зимой электричество йокнулось - в доме было морозно, несмотря на печки и камины.

А в целом - наши люди из ситуации выкрутились. Причем что характерно для нашей страны - я это называл раньше "Как в Брестской крепости" - прочитал когда-то про Петю Клыпу у Смирнова и удивился - наши воюют, дерутся, боеприпасы кончились. Малыш из музыкальной команды, лазя по руинам, находит склад боеприпасов о котором служивые не знали, о, отлично - воюют с новой силой. Опять боеприпасы кончились - Петя находит новый склад... То есть говоря проще - есть масса всякого полезного, ценного и не известного тем, кто на этом можно сказать сидит и знать бы должен. Но не знает.

На станции "Восток" было что-то похожее, только Петя был коллективный.

" Нам быстро удалось найти старый дизель-генератор от буровой установки, который выдавал около 2 кВт электричества, чего было достаточно для радиопередатчика. Потому что, если ты пропускаешь время выхода на связь с побережьем и сроки передачи погоды, там понимают, что случилось какое-то ЧП, а если ещё один сеанс пропущен, значит, что-то совсем серьёзное. Поэтому первым делом надо было срочно сообщить о случившемся на Большую землю.

Но помочь Большая Земля не могла.

Алгоритмов оказания помощи в это время года там нет. Потому что все знают, что ничего сделать нельзя. В этом плане даже попавшим в беду космонавтам на орбите помочь намного проще — туда можно послать какую-то спасательную миссию, прийти на помощь, а добраться к нам в разгар зимы, чтобы кого-то вывезти, просто невозможно.

По земле не получится, потому что тягачи «Харьковчанки» не предусмотрены для работы при температурах ниже -60 °С и по дороге сломаются, а те люди, которые будут в этом походе, просто погибнут от холода. Самолёт тоже сесть не сможет по причинам, о которых я говорил. Максимум, что можно сделать, — это послать большой самолёт типа Ил-76, чтобы облететь станцию, визуально посмотреть, что происходит внизу, произвести сброс некоторых материалов и улететь обратно на побережье. Поэтому ситуация с заболевшим в марте Михаилом, когда за ним прилетели при температуре ниже -60 °С, — первая и единственная с 1957 года, когда был открыт «Восток».

Постепенно всё налаживалось. Ребятам под руководством того же Моисеева, мастера на все руки, удалось оживить ещё один старый, давно списанный, но более мощный дизельный электрогенератор, хотя он несколько лет находился под снегом на складе холодного хранения. По сути, это такая свалка, куда переносится всё старьё, когда оно заменяется на станции чем-то новым. Мы там очень много чего полезного находили, в том числе благодаря помощи со стороны.

После пожара в Ленинграде, в Институте Арктики и Антарктики, собрались старые полярники, зимовавшие на «Востоке». Они стали вспоминать, кто, что, когда и куда выбрасывал. То, что другим было не нужно, в нашей ситуации могло очень пригодиться. Ребята в радиограммах писали конкретно: пойдёшь туда-то, в стольких-то метрах в стороне начни копать — и там найдёшь то и то. Копаем — и правда, всё на месте. Так что, даже будучи отрезанными от всего мира, хотя бы на таком уровне, но помощь мы получили от коллег"(с).

То есть никаких описей и заметок на станции - что есть на складе старого имущество -нету, никаких записей. Зато много чего полезного - только надо найти человека, который знает, где что брошено.

Работы, к слову возобновили.

" Да, частично возобновилась научная программа. Работали метеорологи, радисты, буровики. Все были при деле, хотя из-за отсутствия полноценного энергообеспечения простаивала работа у аэрологов. В итоге главный у них — Иван Козорез — превратился в пекаря. Смастерил из двух кастрюль что-то вроде хлебного комбайна и экспериментировал. Сначала получалось не очень, но потом результаты стали лучше. Наш повар тоже осваивался в новых условиях. Но чтобы что-то приготовить, нужна была вода, и дежурным приходилось постоянно выпиливать из снега куски, а потом растапливать их.

С самой едой проблем особых не было. Консервы, мясо, рыба, сухофрукты — всё сохранилось, алкоголь тоже успели перенести в тепло, поэтому рацион у нас был хороший, потери в плане еды были незначительны. Замёрзшие овощи (картофель, морковка, лук, капуста) тоже шли в дело. (с)

Вот тут интересно - как себя повел бы алкоголь на минус 80 градусов? То, что водка становится густой на 40 градусах ниже нуля - я видел, а вот на 80 - замерзнет? Кто в курсе?

И да, как положено нашим людям - как только смогли - сделали себе помывочный пункт.

"Первого мая сделали баню. Впервые иметь возможность отмыться от этой копоти (а наши печки на солярке очень сильно коптили) — это дорогого стоит. И конечно, для меня она за всю мою жизнь самая памятная. Мы тогда расслабились, отметили праздничный день по-человечески. Вообще, баня не только на «Востоке», но и на всех полярных станциях — это особая процедура, поэтому там и дни считают от бани до бани. Обычно она устраивается раз в десять дней"(с).

Как и подозревал я - с руководством на станции было не фонтан. Коллектив раскололся на несколько групп. Причем с начальником экспедиции были коммунисты, противостояли медики. Не заладилось с самого начала, потому как главный большую часть времени тратил на подсчеты - кто что съел и не превысили ли нормативы. И зря это делал - потому как медики считать умели не хуже. На этом и пошло-поехало. Тут еще нюанс - при покидании станции брали с собой то, что не доели, а там много вкусного было.

"Да, группа коммунистов с ним, всего их было у нас четверо. Доходило до того, что они там сами с собой проводили закрытые партийные собрания. А мы в ответ устраивали открытые профсоюзные. Были ещё три-четыре человека колеблющихся, которые примыкали то к одной, то к другой группе.(С)".

До драк дело не дошло, правда.

"До такого не доходило, конечно. Все взрослые люди, и специально никто никому козни не строил. Тем более что оказалось, что главный привёз на станцию ружьё, и это нас в определённом роде напрягало. Хотя провоз в Антарктиду огнестрельного оружия запрещён, там нет хищных животных, как в Арктике.

В Антарктиде защищаться не от кого. Оказалось, что он в Ленинграде увлекался стендовой стрельбой и, чтобы не растерять навыки, взял оружие с собой в экспедицию. Сначала он это всё скрывал, но когда начался конфликт, он нам его продемонстрировал. Это грубейшее нарушение. Получается, когда мы плыли в Антарктиду, он в каждой стране вводил местные власти в заблуждение, подставляя всю экспедицию: если бы ружьё вдруг нашли, был бы международный скандал(с)".

Тут задумаешься - два дурака эвакуированных с воспалением легких в самом начале, сгоревший в пожаре начальник дизельной службы, да еще и раскол в команде. Вот определенно с начальством что-то не то.

"Фактически в ходе той зимовки он нами не руководил. Он мог объявить, что сегодня аврал, все берём лопаты и чистим станцию от снега. Но у кого в тот момент была своя работа по программе, на его спонтанные команды особого внимания не обращали и занимались своим делом. При этом мы, медики, были против ничего не дающих физических работ на открытом воздухе при сверхнизких температурах, зная, что это чревато негативными последствиями. Нередко после такого аврала погода портилась, начиналась метель — и вся расчистка оказывалась под новыми сугробами. В итоге начэкспедиции замыкался, сидел у себя в комнате, редко выходил к фильмам, которые мы смотрели вечерами после ужина(с).

Ну и совсем глупо было ругаться с медиками, которых в придачу аж трое. "Во время дела сгоряча не стреляй в полкового врача!" - старый, но верный постулат. Начальство, которое медиков гнобит - неразумное. И Большая Литература давала массу тому примеров. Как у Гашека в Швейке, где у полковника заболел зуб, а стоматолога как раз он посадил на гауптвахту... Отливали полковника водой трижды во время процедуры удаления зуба...

И начальник станции на этом погорел - банальная заусеница на большом пальце воспалилась, загноилась и в итоге палец домой полетел отдельно - в баночке со спиртом.

" Кстати, обычно начальники станций с медиками никогда не ссорятся, врачи — это особая каста. И если бы он не бодался с хирургом нашим, то, может, и палец на руке сохранил бы. Когда у него началось воспаление, то он очень долго не обращался за помощью, не хотел унижаться. Я видел, что у него забинтована рука, спросил как-то, что с ней, но он лишь огрызнулся, сказав, что сам вылечит. Ну лечи. В итоге, когда от боли он уже спать не мог, всё равно был вынужден обратиться, да только уже поздно было. В условиях гипоксии гнойные процессы идут быстро. Тогда мы всю станцию обесточили, чтобы сделать ему рентгеновский снимок, и убедились, что если палец не отрезать, то дальше всё перейдёт на кисть и её придётся ампутировать(с)".

К слову сказать - везли не зря. Иначе было бы обращение в суд - а тут наглядно предмет показывал, что вовремя ампутировали, никакая экспертиза ничего против не скажет.

И вот странное впечатление - с одной стороны бардак при организации экспедиции - с другой в общем справились со всеми проблемами. Хотя даже кадровый подбор как-то странно выглядит (один погибший, трое заболевших серьезно). И организация работы тоже. В том числе и в плане пожбезопасности и отработки действий при ЧП. Зато бриллиантом сверкает находчивость и выкручивание из совершенно лютых, практически безвыходных ситуаций.

В таких экстремальных условиях с длительной изоляцией в небольшом коллективе человеку психологически важно не остаться в одиночестве и обязательно обзавестись близким другом или компанией.

"Нужен микродруг. В таких условиях часто формируются микрогруппы, которые тоже контактируют между собой. После того как закончились все трения по поводу того, кто с кем будет жить, у нас сформировались три микрогруппы. Первая — это буровики, вторая — это медики и примкнувшие к нам радисты, ну и третья — как раз та группа коммунистов вместе с поваром(с)".

«Восток» — одно из самых холодных мест на Земле, там была зафиксирована температура -89,2 °С. Мы хоть и живём в России, но представить себе такой мороз всё равно не получается... Во время дежурств иногда приходилось выходить на улицу в самый лютый мороз. Как-то мы вместе с нашим радистом Валерием Головиным пошли за новым мешком сахара для кухни. Взяли волокушу — это кусок жести с привязанными верёвками, которую можно по снегу тащить. Отправились на склад холодного хранения, это метров 200 всего от кают-компании. На обратном пути прошли метров 50 — и чувствуем, что просто задыхаемся уже, не тянем. Кое-как дотащили всё-таки, занесли. А тут как раз приходит Велло Парк, который заявил, что сегодня температурный рекорд в нашу зимовку. Тогда мы и поняли, почему мы так задыхались, — там было под -87 °С.

В такой мороз замерзает всё. Лицо закрыто подшлемником, он тоже замерзает весь — дышать тяжело, так как из-за выдыхаемого воздуха образуется толстая корка льда.

В конце зимовки сумели еще устроить пожар на буровой. Но там уже к счастью без жертв. На фото - горящую буровую оттаскивают от других модулей подальше.

"В самом начале января 1983 года. Первым авиабортом, который привёз несколько полярников во главе с новым начальником станции «Восток» в 28-й САЭ — легендарным зимовщиком Арнольдом Будрецким, а также начальника всей 27-й САЭ Николая Корнилова, который решил разобраться, что у нас произошло. В принципе, разбора полетов не было. Ещё на «Востоке», когда там был Корнилов, индивидуально каждый свою точку зрения, конечно, озвучивал, но не более. Он тогда сказал, что мы все будем представлены к наградам. С этим тоже связан любопытный момент. Чтобы наградили, кто-то должен написать представление с положительной характеристикой. Оказалось, что это сделал начэкспедиции. Ребята рассказывали, что он сначала заявил Корнилову, что будет писать только на некоторых, видимо, своих приближённых, на что тот ему заявил, что тогда и на него характеристику писать не станут. После этого он был вынужден всем полярникам дать положительную характеристику для представления к наградам. Все 20 человек, включая погибшего дизелиста-механика Карпенко, получили ордена Трудового Красного Знамени(с)".

Печально, что как это принято у нас, мы сначала просираем уже достигнутое, потом героически напрягаясь возвращаем потерянное. Зато у нас много эффективных собственников, которые вкладываются туда, куда им интереснее, в Лондон, Париж, не в Антарктиду. Ну яхты важнее чем какие-то там науки... Это же любому понятно.

"Раньше у нас было семь станций, сейчас осталось пять постоянно действующих, в отличие от тех же китайцев, которые постоянно наращивают своё присутствие. Хотя где Китай и где Антарктида? Помимо научного аспекта, есть ещё и такой фактор, как престиж страны. Если мы претендуем на статус великой державы, то без Антарктиды, как и без космоса, и серьёзных исследований там не обойтись. Но во многом из-за серьёзных проблем с финансированием в 1990-е годы мы потеряли темп развития антарктических исследований. Потеряли нашу самую главную и крупнейшую станцию — «Молодёжную»(с).

Но видимо у нас такой кысмет. А записки врача мне показались весьма интересными. и я бы даже сказал - ободряющими. Но вывод придержу пока при себе.

Спасибо за внимание!