Художник, мастер, гражданин

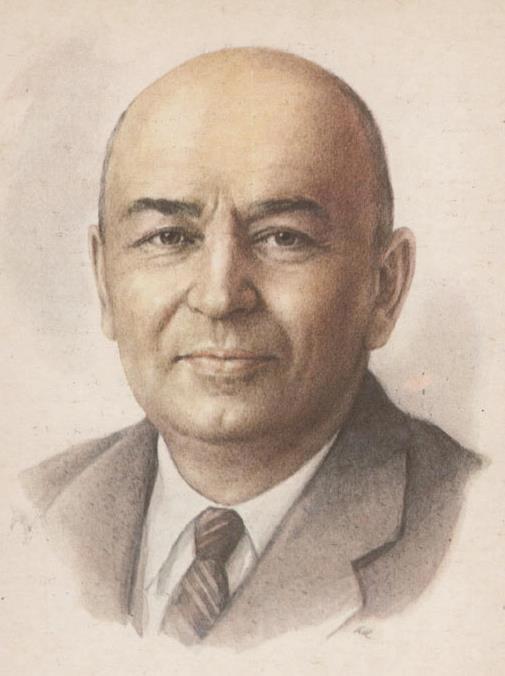

Автор: Игорь РезниковВ своем вызвавшем довольно бурную, впрочем, ожидаемую полемику, посте о Николае Каретникове, я упоминал, что Николай Николаевич был учеником Виссариона Шебалина. А ведь недавно исполнилось 122 года со дня рождения самого Виссариона Яковлевича, и я эту дату пропустил. И напомнить-то об этом было некому: годовщина композитора не то что была отмечена скромно – не было упоминаний, что она вообще как-то отмечалась. Похоже, замечательный композитор совершенно отошел в тень своих знаменитых современников: Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Это, конечно, несправедливо.

Что,

Алеша,

Знаю я о Роне,

Что я знаю о Виссарионе,

О создателе пяти симфоний,

Славных опер и квартетов струнных?

Мне мерещатся

На снежном фоне

Очертанья лир чугунных.

Это

Не украшенья

На решетках консерваторий.

Это будто бы для устрашенья,

И, конечно, не для утешенья

Выли ветры на степном просторе

Между всяких гнутых брусьев-прутьев

Старых земледельческих орудий,

Чтобы вовсе к черту изогнуть их

Безо всяких музыкальных студий...

Пусть

Десятки

Музыкальных судий

Разберутся, как скрипели доски

Старых тротуаров деревянных

В городе, где шлялись мы, подростки...

Это были первые подмостки.

Школа.

Разумеется, и школа.

Но и этот скрип полозьев санных,

И собор – наискосок костела,

Возвышавшийся вблизи мечети,

Оглушая колокольным соло,

Да и крик муллы на минарете...

А из крепости, из старой кирки,

Плыли воздыхания органа.

Но гремели

В цирке

Барабаны,

Ролики скрипели в скейтинг-ринге,

Стрекот шел из недр иллюзиона

И, уже совсем не по старинке,

Пели ремингтоны по конторам

В том безумном городе, в котором

Возникал талант Виссариона.

Старый мир!

Пузырился он, пухнул,

А потом рассыпался он, рухнул.

И уж если прозвучало глухо

Это эхо вздыбленного меха

И к чертям развеянного пуха,

То, конечно, уж определенно

Где-то в музыке Виссариона,

Чтоб внимало новому закону

Волосатое земное ухо.

Впрочем,

Музыка всегда бездонна.

Это значит –

Хвалят иль порочат –

Каждый в ней находит то, что хочет.

Хочет – сказки, хочет – были,

Крылья эльфов или крылья моли,

Колокол, рожок автомобиля...

Ведь свободны мы, как ветер в поле,

Ветер в поле, хоть и полном пыли,

Той, какую сами мы всклубили.

Это стихи, которые посвятил своему земляку и приятелю по Омску выдающийся поэт Леонид Мартынов. И в самом деле, цельность натуры Виссариона Яковлевича, привлекательность его творческого облика, скромность, отзывчивость, бескомпромиссность отмечают все, кто знал Шебалина и когда-либо с ним общался. «Это был удивительно прекрасный человек. Его доброта, честность, исключительная принципиальность всегда восхищали меня», — писал Д. Шостакович.

Шебалин – один из тех, кто словно мостик, связал дореволюционное и послереволюционное отечественное искусство. Его творческие намерения всегда отличались актуальностью, значительностью и серьезностью. Но это не мешало глубокой внутренней наполненности его сочинений, еще больше раскрывало силу их выразительности – то, что не передать внешними, иллюстративными эффектами. Здесь требуются чистое сердце и щедрая душа. При этом Виссарион Шебалин был патриотом в лучшем значении этого слова. Он писал: «Каждый человек должен быть зодчим, а Родина — его храмом».

Он родился 11 июня 1902 года в Омске, в интеллигентной семье. В 1921 году поступил в Омское музыкальное училище в класс М. Невитова (ученика Р. М. Глиэра), у которого, переиграв огромное количество сочинений различных авторов, впервые познакомился с произведениями Мясковского. Они поразили юношу настолько, что для себя он твердо решил: в будущем продолжать учиться только у Мясковского. Это желание исполнилось через два года, когда, досрочно окончив училище, Шебалин приехал в Москву и был принят в Московскую консерваторию. В творческом багаже молодого композитора к этому времени было несколько оркестровых сочинений, ряд фортепианных пьес, романсы на стихи Р. Демеля, А. Ахматовой, Сафо, начало Первого квартета.

В консерватории Шебалин к его огромной радости становится студентом класса Мясковского. На втором курсе он написал свою Первую симфонию. И хотя она безусловно еще отражала влияние Мясковского, которому, как вспоминает впоследствии Шебалин, он буквально «смотрел в рот» и относился как к «существу высшего порядка», в ней уже в достаточной мере ощутимы и яркая творческая индивидуальность автора, и его стремление к самостоятельному мышлению. Симфония была исполнена в Ленинграде в ноябре 1926 года и тепло принята публикой, получив при этом самые положительные отклики прессы. Несколькими месяцами позднее в журнале «Музыка и революция» Б. Асафьев писал: «...Шебалин — несомненно крепкий и волевой талант... Это — молодой, крепко вцепившийся корнями в почву дубок. Он еще развернется, раскинется и пропоет мощный и полный радости гимн жизни».

Эти слова оказались пророческими. Шебалин действительно год от года набирает силы, растет его профессионализм и мастерство. Окончив в 1928 году консерваторию, Шебалин не только поступает в аспирантуру, но и приглашается преподавать. С 1935 он профессор консерватории, а с 1942 г. — ее ректор. Одно за другим появляются сочинения, написанные в самых разных жанрах: драматическая симфония «Ленин» (для чтеца, солистов, хора и оркестра), являющаяся первым крупномасштабным сочинением, написанным на стихи В. Маяковского, 5 симфоний, многочисленные камерно-инструментальные ансамбли, в том числе 9 квартетов, 2 оперы («Укрощение строптивой» и «Солнце над степью»), 2 балета («Жаворонок», «Минувших дней воспоминанье»), оперетта «Жених из посольства», 2 кантаты, 3 оркестровые сюиты, около 80 песен и романсов, музыка к радиопостановкам, к двадцати двум кинофильмам и 35 театральным спектаклям, более 70 хоров.

Подобная жанровая разносторонность, широкоохватность очень типичны для Шебалина. Своим ученикам он неоднократно повторял: «Композитор обязан уметь делать все». Такие слова несомненно мог сказать лишь тот, кто свободно владел всеми секретами композиторского искусства и мог служить достойным примером для подражания. Впрочем, в силу необычайной застенчивости и скромности Виссарион Яковлевич, занимаясь со студентами, почти никогда не ссылался на свои собственные композиции. Даже тогда, когда его поздравляли с удачным исполнением того или иного произведения, он старался увести разговор в сторону. Так, на комплименты в адрес успешной постановки его оперы «Укрощение строптивой» Шебалин, смущаясь и как бы оправдываясь, ответил: «Там... крепкое либретто».

В 1935 году, после нескольких лет романтических отношений, Шебалин женился на Алисе Максимовне Губе, педиатре по профессии, выпускнице Сорбонны, дочери осевших в России немецких коммерсантов. В семье родились два сына, Никита и Дмитрий. Дмитрий стал знаменитым альтистом, участником прославленного квартета им. Бородина, Никита – академиком-геофизиком.

Список учеников В. Я. Шебалина внушителен не только своим числом, но и составом: Т. Хренников. А. Спадавеккиа, Т. Николаева, К. Хачатурян, А. Пахмутова, С. Слонимский, Б. Чайковский, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Николаев, Р. Леденев, Н. Каретников, В. Агафонников. Всех их объединяет любовь и огромное уважение к учителю — человеку энциклопедических знаний и разносторонних способностей, для которого поистине не было ничего невозможного. Он блестяще знал поэзию и литературу, сам сочинял стихи, прекрасно разбирался в изобразительном искусстве, владел латинским, французским, немецким языками и в творчестве пользовался собственными переводами (например, стихотворений Г. Гейне). Он общался и был дружен со многими выдающимися людьми своего времени: с В. Маяковским, Э. Багрицким, Н. Асеевым, М. Светловым, М. Булгаковым, А. Фадеевым, Вс. Мейерхольдом, О. Книппер-Чеховой, В. Станицыным, Н. Хмелевым, С. Эйзенштейном, Я. Протазановым.

Творческая и общественная деятельность композитора была отмечена высокими правительственными наградами. В 1948 году Шебалин получил грамоту о присвоении ему звания народного артиста республики, и этот же год стал для него годом тяжких испытаний. Он стал жертвой печально известного Постановлении ЦК ВКП(б), в котором его творчество, как и творчество его товарищей и коллег – ведущих советских композиторов - подверглось оскорбительному разносу. Причем рьяно проводивший в жизнь этот документ Тихон Хренников не пощадил своего учителя, как не пощадил он и Прокофьева, своего кумира.

Шебалин был отстранен от руководства консерваторией и даже от педагогической работы. Поддержка пришла из Института военных дирижеров, где Шебалин стал преподавать, а затем и руководить кафедрой теории музыки. Спустя 3 года по приглашению нового ректора консерватории А. В. Свешникова он вернулся в состав профессуры консерватории. Однако незаслуженное обвинение и нанесенная рана отразились на состоянии здоровья: развивавшаяся гипертоническая болезнь привела к инсульту и параличу правой руки... Но он научился писать левой рукой. Композитор завершает ранее начатую оперу «Укрощение строптивой» — одно из лучших своих творений — и создает еще целый ряд замечательных произведений. Это — сонаты для скрипки, альта, виолончели с фортепиано, Восьмой и Девятый квартеты, а также великолепная Пятая симфония, музыка которой воистину являет собой «мощный и полный радости гимн жизни» и отличается не только особой лучезарностью, светом, созидательным, жизнеутверждающим началом, но и удивительной непринужденностью высказывания, той простотой и естественностью, которые бывают присущи только самым высоким образцам художественного творения.

Шебалин был одним из самых культурных и эрудированных музыкантов своего поколения. Он внес большой вклад в развитие традиций отечественной культуры. Детальное, скрупулезное изучение им произведений русских классиков позволило ему осуществить важную работу по восстановлению, завершению и редактированию многих произведений Глинки (Симфония на 2 русские темы, Септет, экзерсисы для голоса), Мусоргского (оперы «Сорочинская ярмарка» и «Саламбо»), С. Гулака-Артемовского (II акт оперы «Запорожец за Дунаем»), П. Чайковского, С. Танеева.

Он умер 29 мая 1963 года в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. Память Виссариона Яковлевича Шебалина увековечена очень скромно. Его имя носят Музыкальное училище в Омске и одна из московских музыкальных школ. Музыка Шебалина звучит, к сожалению, редко.