Княжеостров или поиск новых сюжетов

Автор: Коруд АлЧастенько читатели спрашивают, а где мы писатели берем сюжеты? Да по разному. Отчасти в других книгах или научных статьях, а бывает и так...

Вчера состоялась настоящая летняя поездка на остров. Да остров не простой, а со звучный названием Княжий. Он у меня упоминается в первой главе "Опричников" среди мест, что подверглись нападению урманов в начале 15 века.

https://author.today/reader/344216/3158835

История названия окутана туманом истории. Но люди здесь живут уже более тысячи лет. Сначала на островах остановились после переселения чудские племена. Их могильники нашла не так давно археологическая экспедиция. В одном из блогов я об этом писал. Найдены женские украшения 10 и 11 веков. Затем сюда пришли ушлые новгородцы, а массово заселять стали уже люди с Ростово-Суздальских мест. Это понятно, по "Русскому стилю" крыш местных домов.

Поездка начинается на правом берегу Северной Двины.

От крутого яра у древней Лявли мы отправляемся на пароме через основное русло реки. Оба берега я обкатал на машине, а вот острова некоторое время оставались белым пятном. Но с оказией оказался и там. Группа медиков, коллег жены ехала в ту сторону на экскурсию, организованную приморском районным центром туризма.

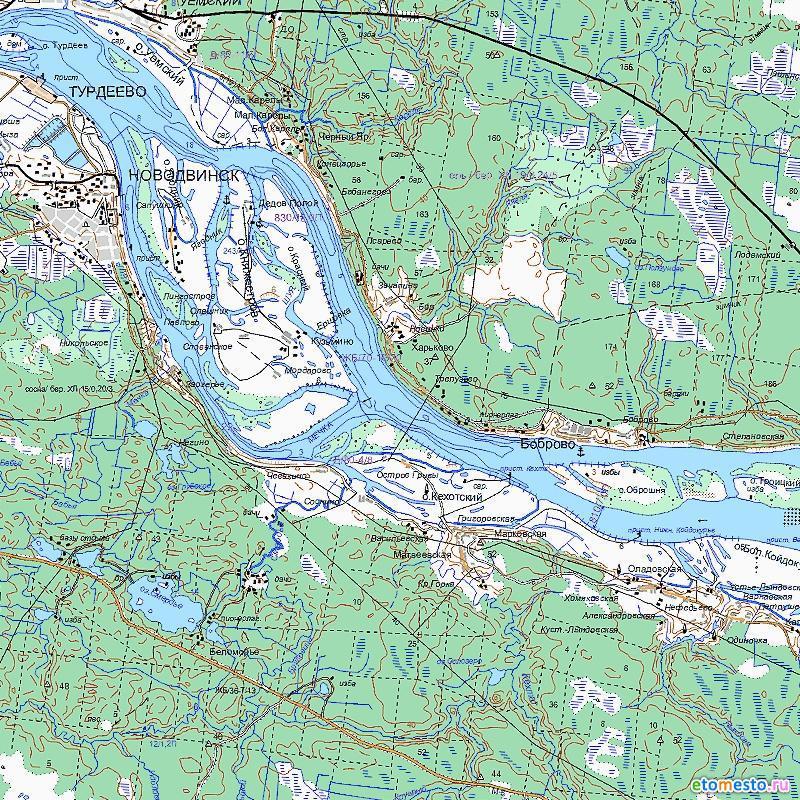

Точнее, Княжеостровье это группы островов с протоками и деревушками. В неё входят сам Княжестров, Лингостров, Фатеевка, Ягодник и остров Красный.

Широка Двина! Княжеостров встретил нас обалденным запахом цветов, солнцем и летом

Остатки стариц стали со временем озерами. Дорога нас приводит к храму Николая Чудотворца. Это новострой. Службы проводят по выходным и праздникам. Построен благодаря коммерсантам-меценатам. Все вокруг облагорожено.

Рядом восстанавливаемый храм Всех Святых. Но он в плохом виде. Сам старый храм сгорел. Хорошо древние иконы 14 и 15 веков ученые забрали на реставрацию и сейчас они висят в музее. А вот дом священника остался.

С колокольни стройки открывается отличный вид.

Мы отправляемся в местный клуб, где также находится и музей. Слушаем лекцию об истории острова, его истоках. Некогда богатый поморский поселок, где жили до 2000 человек нынче влачит жалкое существование. Постоянных жителей всего 60 человек. Летом становится больше. Приезжают пенсионеры, везут детей.

Название «Княжестров» по легенде пошло от Княжеско-Успенского монастыря, который здесь стоял, или от московских князей, которые решили прибрать к рукам эту землю. Так что писателю есть для чего покопаться в исторических материалах.

Время здесь неизменно, как этот старый УАЗик.

Богатые заливные луга обеспечивали кормом скотину и она была основой жизни. Мужчины шли в море, иногда на пару лет с зимовкой. Так что жили вполне зажиточно.

Это бывшие земли животноводческого колхоза «Красный октябрь», раньше он относился к Холмогорскому району. Колхоз был передовиком, отсюда в 30–40-е годы возили скот на ВДНХ, занимали там призовые места. Поскольку одно животноводство было экономически не выгодно, здесь развивали ещё и растениеводство — выращивали свёклу, картофель, морковь, у старожилов были и помидоры в теплицах. На Профсоюзную площадь раньше привозили отсюда по реке сено и продавали Сейчас экономика изменилась. Новодвинский ЦБК, что расположен буквально через рукав, высосал много рабочих рук. Как ни странно звучит, но поля и луга не заброшены. Пришла мощная агрофирма. Выращивают кормовые культуры и картошку. Но основа - мясная ферма. Есть стадо в 400 голов, почти всё идёт на мясо Все механизировано и автоматизировано, потому много рабочих рук не требуется. Посему на островах молодежи особое делать и нечего. Новый век - новые правила! Поэтому развитие туризма отчасти спасение этих мест.

На соседнем острове Лингостров раньше сортировали и сплавляли лес. На Ягоднике занимались промыслом и работал аэродром, который стал знаменит в годы Великой Отечественной войны. А на Фатеевке и Красном никаких населённых пунктов не было и нет.

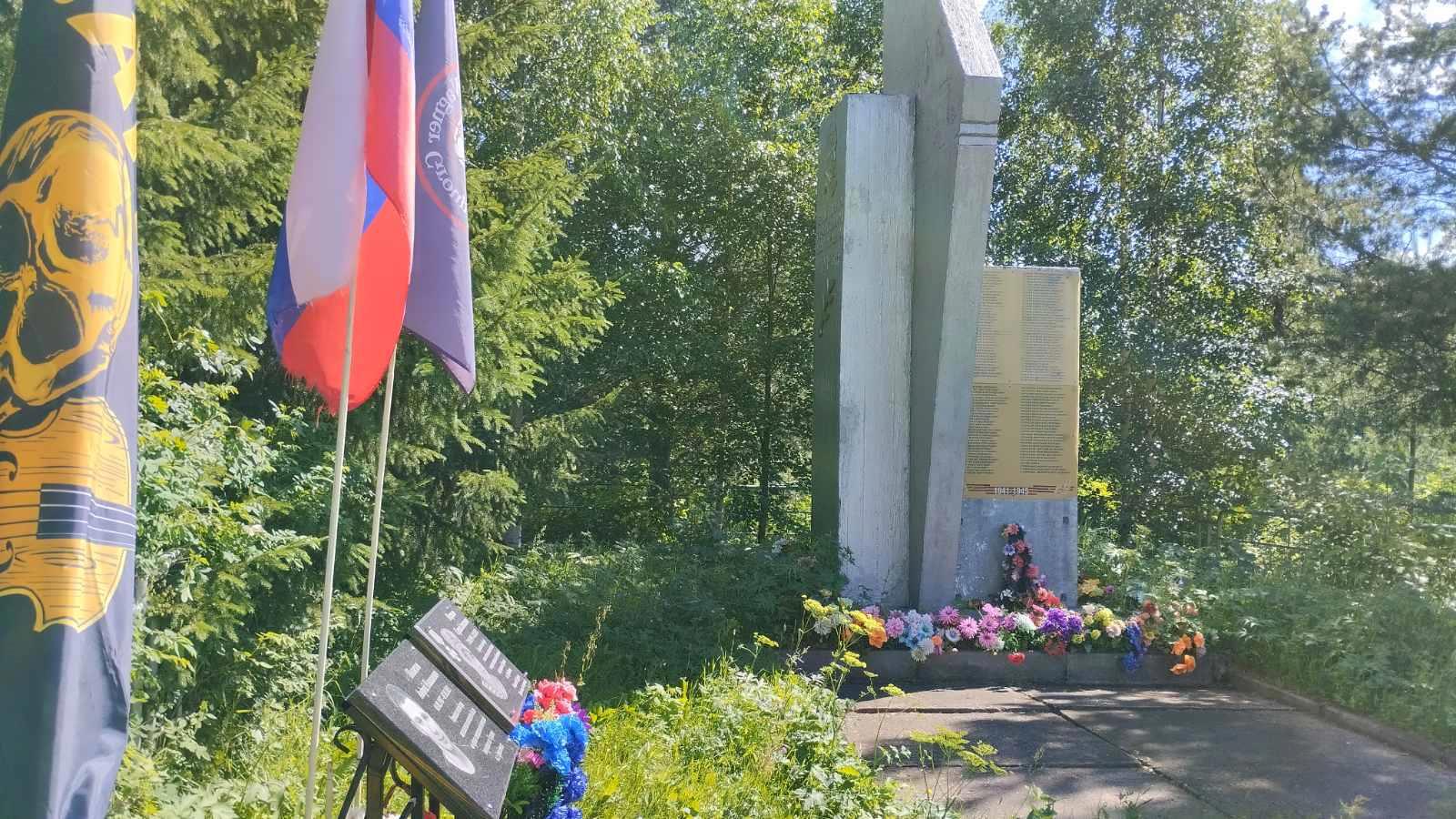

Еще одна знаковая особенность глубокой русской провинции. Около монумента односельчанам, что погибли в ВОВ могилы молодых парней из Вагнера. Так решили сами местные.

К сведению - из 600 человек, что ушли на войну, не вернулись 200. Деревня тогда и сейчас несет кровавые потери. Мы гуляем по деревне Кузьмино, центру Княжеостровья. Рядом с заброшенными много домов жилых и обихоженных. Какой здоровенный тополь!

В таком доме некогда проживала одна большая семья. Русский стиль крыши.

Памятник известному в 19 веке крестьянскому поэту, уроженцу здешних мест.

В какой-то момент ловишь "лето". Наше поколение, что уезжало в летние месяцы в деревни, в которых выросли родители, именно так воспринимает его. Настоящее человеческое лето.

Еще одна вечная машина. Ездит. Возит.

Деревенский обед, состоящий из щей с щавелем, котлеток и каши. Затем снова рассказы об истории родного края и посещение музея с интерактивной программой. Угадайка с Поморской Говорей и северными блюдами. Угадайте, кто в них выиграл?

К уже привычным вещицам к моему удивлению добавились весьма интересные подробности.

Вот кто бы мог подумать зачем нужен Крупник. Эта формочка в центре снимка. Оказывается он требовался для выпечки житника. Тесто для него было жидковатое , руками не сформировать. Так в эту формочку его заливали, крутили посолонь и переворачивали на лопату, затем совали в печь.

А это загадка для читателей. Зачем нужна такая лопаточка?

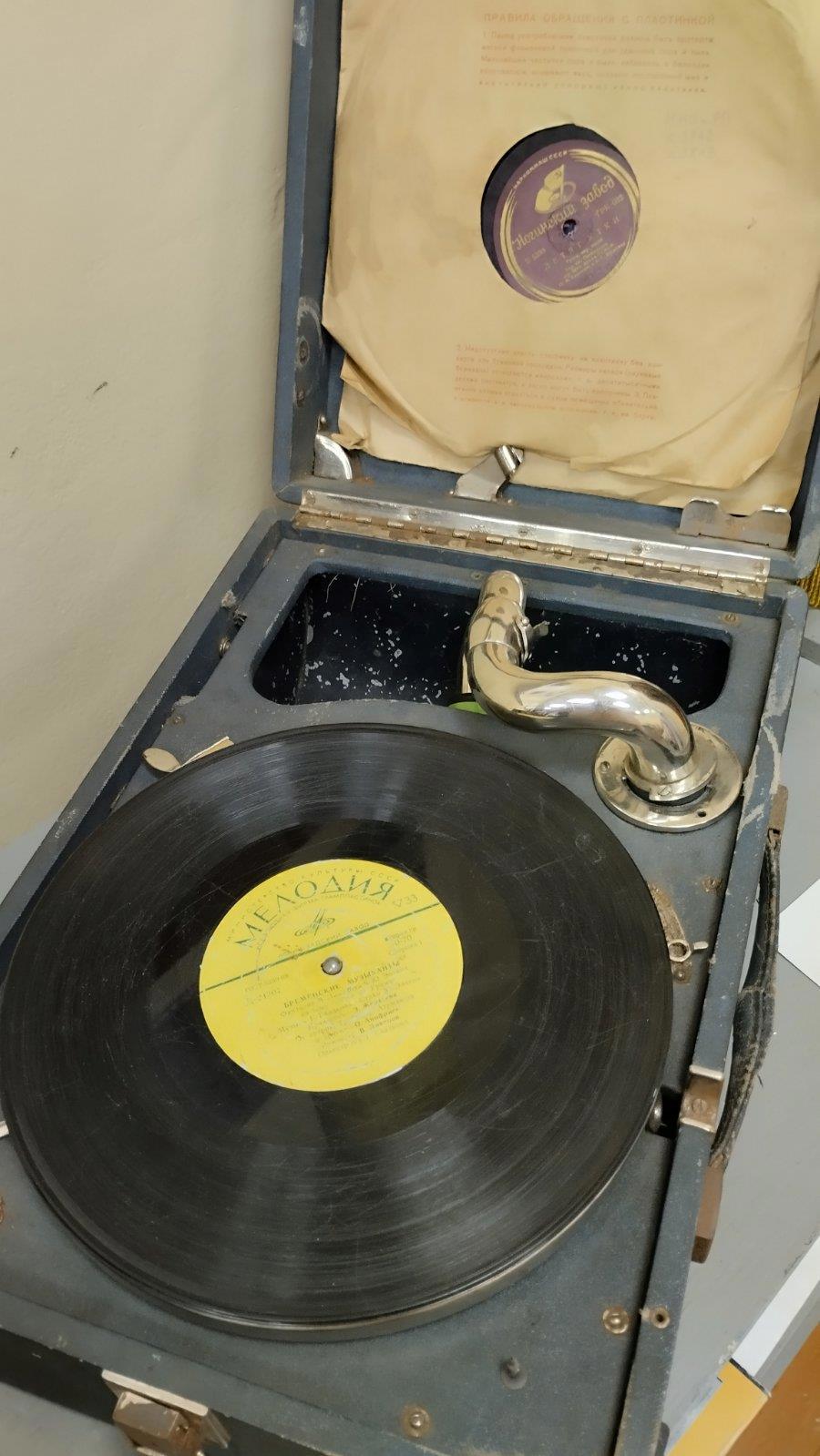

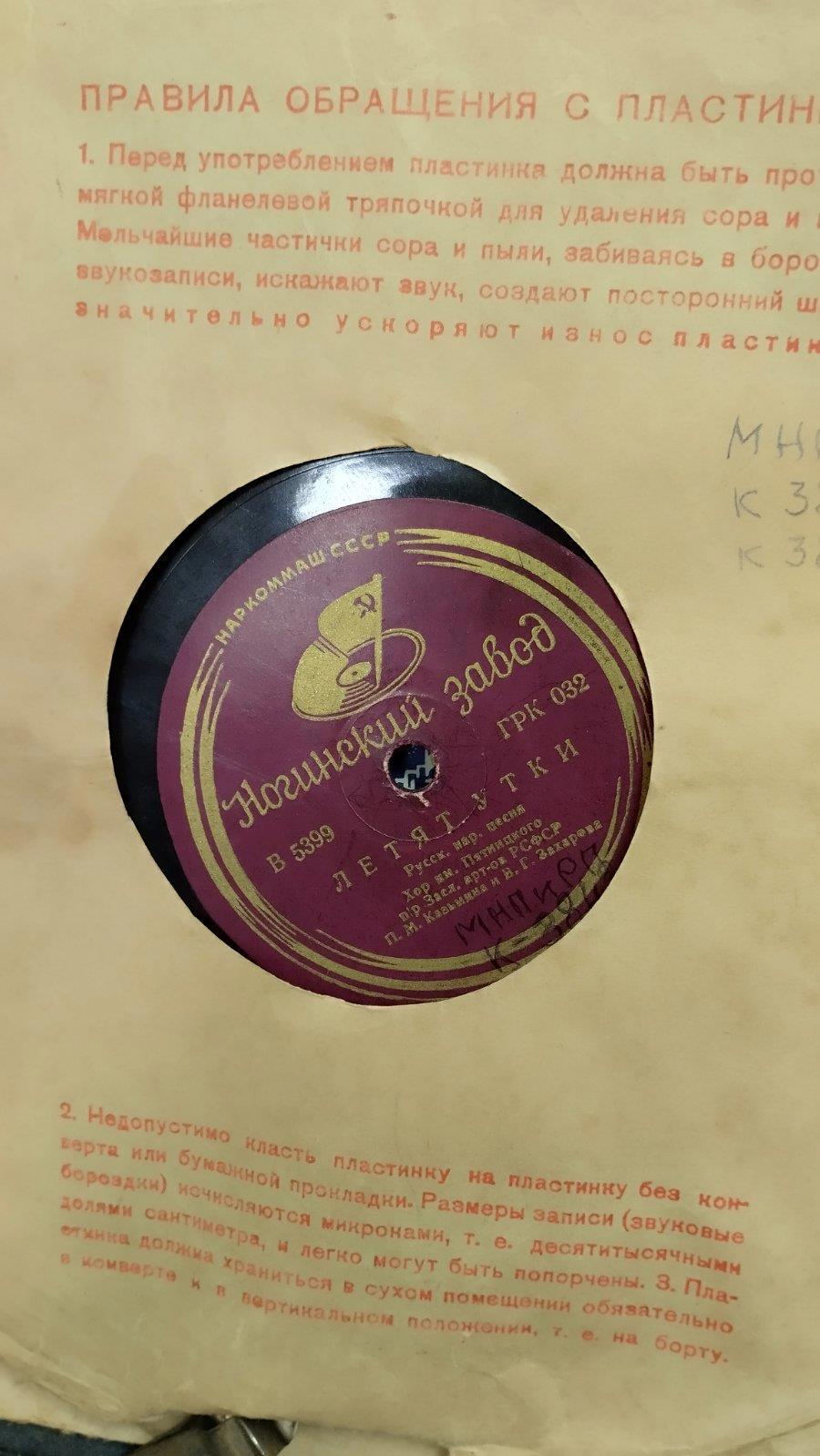

Из многочисленных атрибутов советского прошлого мне зашел патефон. И пластинка для него.

Затем проел мастер-класс по созданию оберега. Эти девахи от нашей семьи))

Под конец еще одна загадка знатокам. Из чего собран забор?