О двух людях

Автор: saganshyНе успел это написать 11 июля...

11 июля, хотелось бы напомнить о одной женщине и одном мужчине. Женщина родилась в этот день, а мужчина - умер. О женщине американский фолк и кантри певец Вуди Гатри написал песню. Вот эту, немногословную и незамысловатую

И для того, чтобы её понять, совсем не требуется хорошо знать английский:

"Fell by your gun,

Fell by your gun,

Three hundred nazis fell by your gun.

Miss Pavilichenko's well known to fame,

Russia's your country, fighting is your game.

The whole world will love you, long time to come,

Three hundred nazis fell by your gun.

Fell by your gun,

Fell by your gun,

Three hundred nazis fell by your gun.

In the mountains and canyons quiet as a deer.

Down in your forest, knowing no fear.

Lift up your sight, down comes a hun,

Three hundred nazis fell by your gun.

Fell by your gun, yes,

Fell by your gun

For more than three hundred nazis fell by your gun.

In the hot summer's heat, or tne cold winter snow,

All kinds of weather, you track down the foe.

Your face is the pride, is the new morning sun,

Three hundred nazis fell by your gun.

Fell by your gun,

Fell by your gun,

Three hundred nazis fell by your gun."

Женщина эта - Людмила Михайловна Павличенко (девичья фамилия - Белова), стала известна в США в 1942-м году, она в составе советской делегации ездила по стране и выступала в основном с речами такого вида

Её участие в США широко освещали местные СМИ.

Но её выступление в Чикаго произвело на американцев ошеломляющее впечатление - мэр города попросил выступать не более трёх минут. Людмила Михайловна была лаконична :

" Джентльмены! Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?"

309 - это подтвержденное количество, менее чем за год, 36 из них - снайперы. После тяжелого ранения она уже на фронте не была, готовила снайперов. Звание Героя Советского Союза ей присвоили только в 43-м.

На фронтах Великой Отечествнной воевали более двух тысяч девушек-снайперов, мне встречалась цифра 2 484. Вернулись менее 500. 89 из них - Герои Советского Союза, а четверо- полные кавалеры ордена Славы.

Ну да, сняли российско-украинский фильм о Павличенко. У меня сложилось странное, так скажу, впечатление о образе главной героини, созданном в нём... Вот двадцатиминутный рассказ о снайперах самой Павличенко, снятый за год до её смерти.

Мужчина, студент Архитектурного института, в первые дни войны подал заявление в военкомат, хотел пойти добровольцем, но ему заявили, что отправят в училище, он хотел в летное, а отправили в формировавшийся тогда Военный институт иностранных языков Красной армии. Пошел с другом, Юрием Ракино, тот ушел добровольцем и пропал без вести в 1941-м, в том же году его товарищ написал песню о нем.Естественно курсанты училища преимущественно учили немецкий, многим знакомый еще по школе - тогда он был основным иностранным, некоторые - румынский, венгерский или итальянский . У большинства обучение ограничивалось полугодовыми курсами — и вперед, на фронт. Большинство направлялось в армейские разведслужбы, органы НКВД, после создания Смерша- туда тоже. Но герой рассказа три года учил китайский язык. В 1942 году он написал песню на стихи Веры Инбер, заменив Берлин Чунцином (этот город в период Японо-китайской войны 1937–1945 годов одно время играл роль столицы Китая) и явно намекая на помощь Советского Союза:

"Быстро-быстро донельзя

Дни пройдут, как один.

Лягут синие рельсы

От Москвы на Чунцин…"

Песни он начал сочинять ещё учась в школе - им написаны "Не шуми, океан, не пугай..." по стихам Александра Грина, позже сочинил песни на стихи Бориса Корнилова ("В Нижнем Новгороде с откоса..."), Веры Инбер ("Цыганский романс", "Месяц потерял свой блеск в тумане..."). Знаменитая впоследствии "Бригантина" на слова Павла Когана (как и Анчаров, военного переводчика, погибшего в разведрейде) и мелодию Георгия Лепского тоже родилась задолго до войны.

В конце 44-го выпустился младшим лейтенантом и был направлен в органы военной контрразведки Смерш. Чем занимался с конца 1944-го по лето 1945-го - неизвестно. Летом 45-го его направили в Приморье, в штаб 1-го Дальневосточного фронта. 27-го августа 45-го года был награжден орденом Красной звезды :

"Будучи выброшен в районе г. Муданьцзяна, показал себя смелым и решительным командиром и умело выполнил ряд заданий командования"

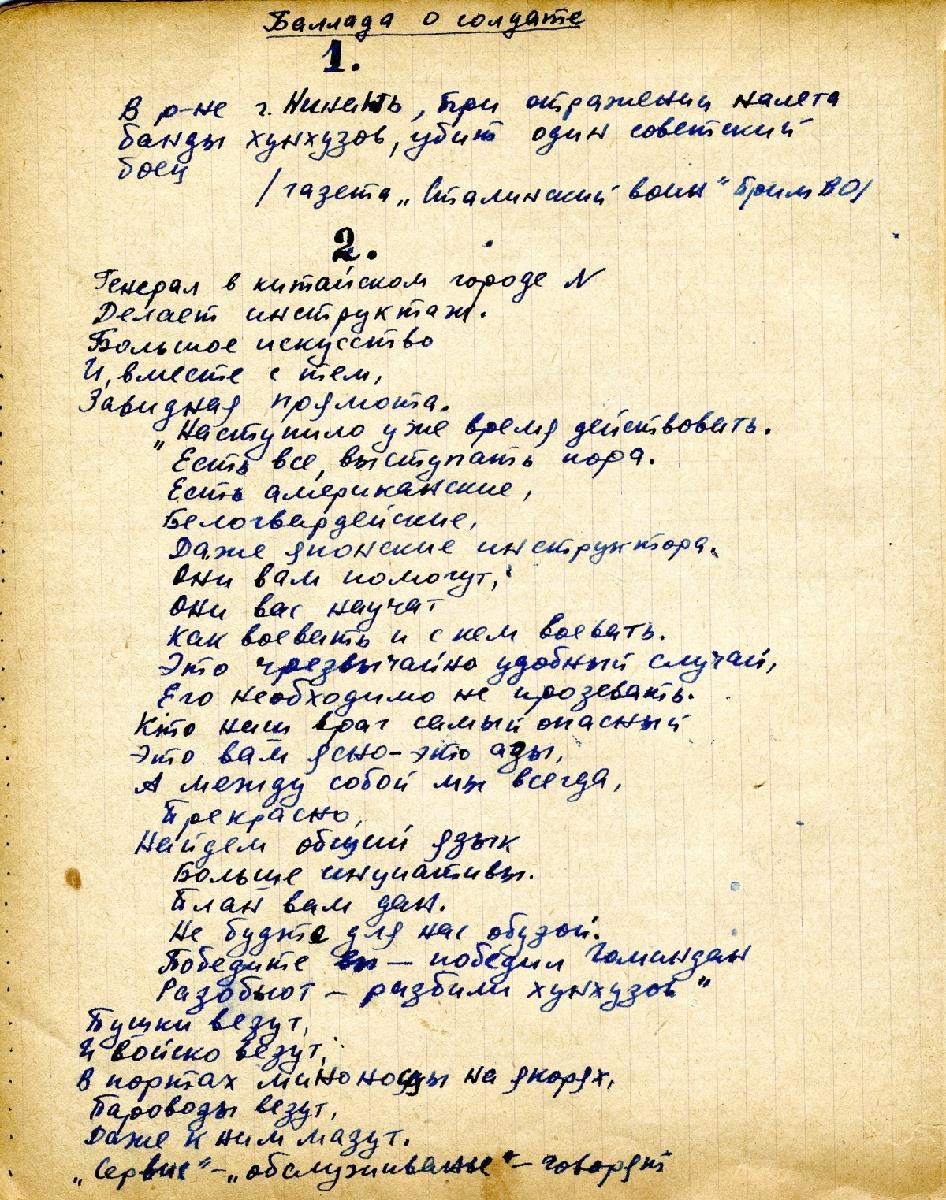

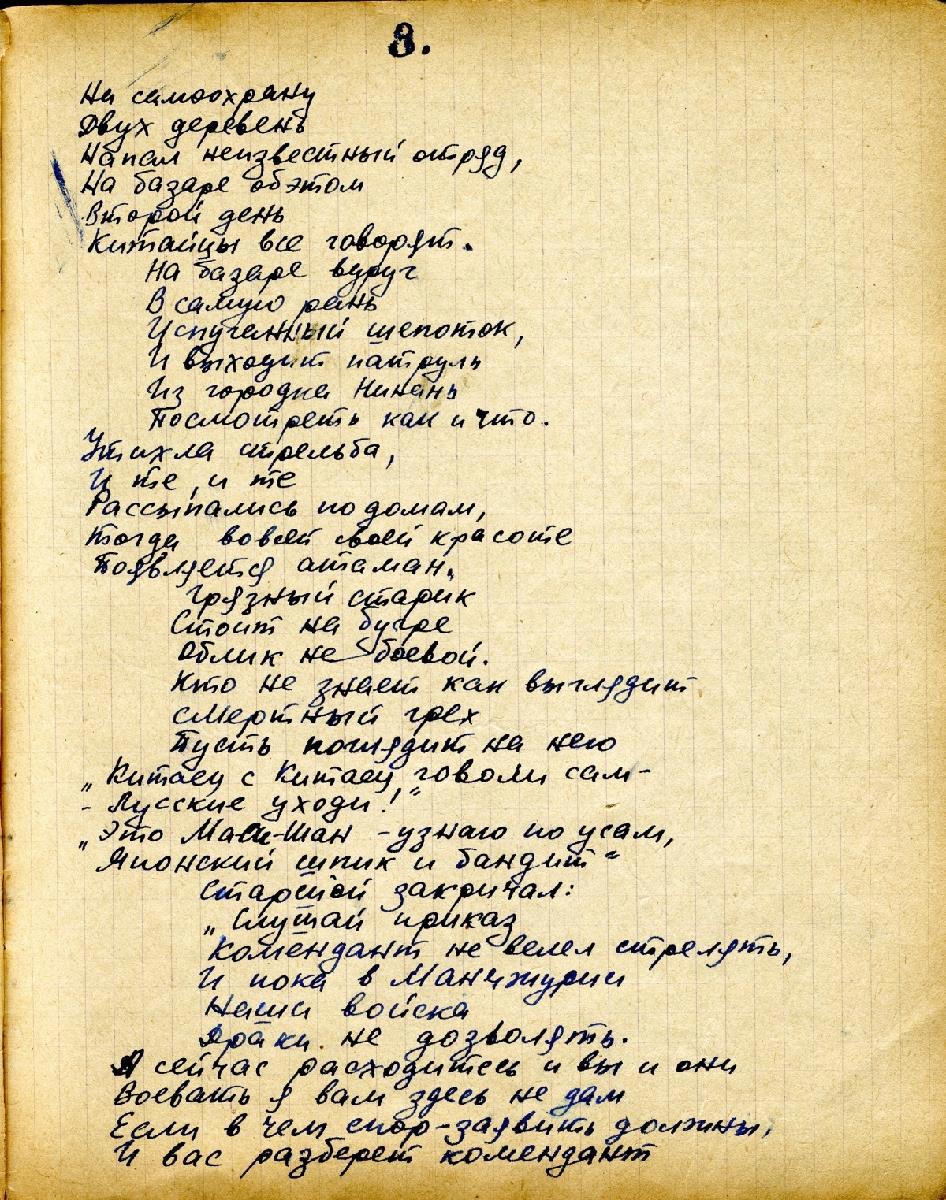

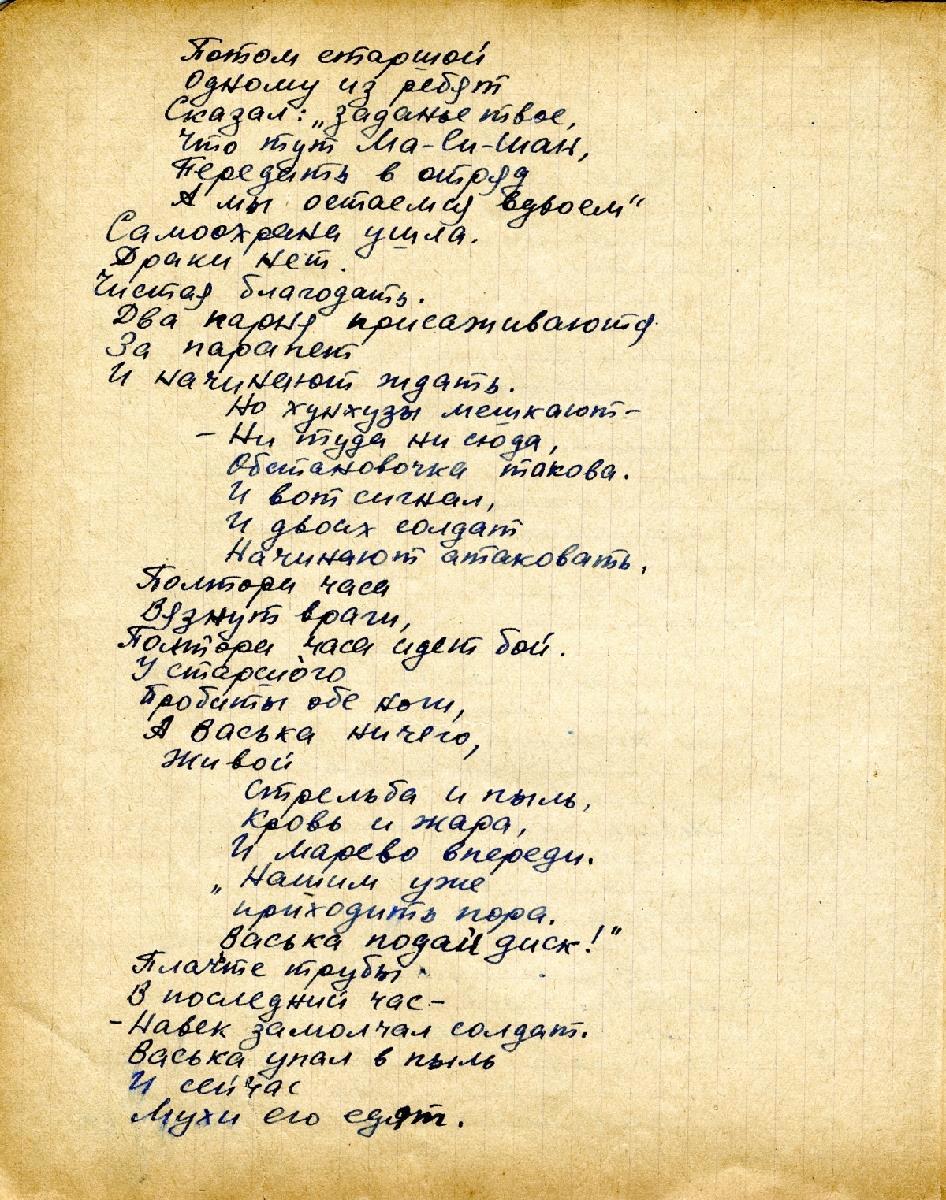

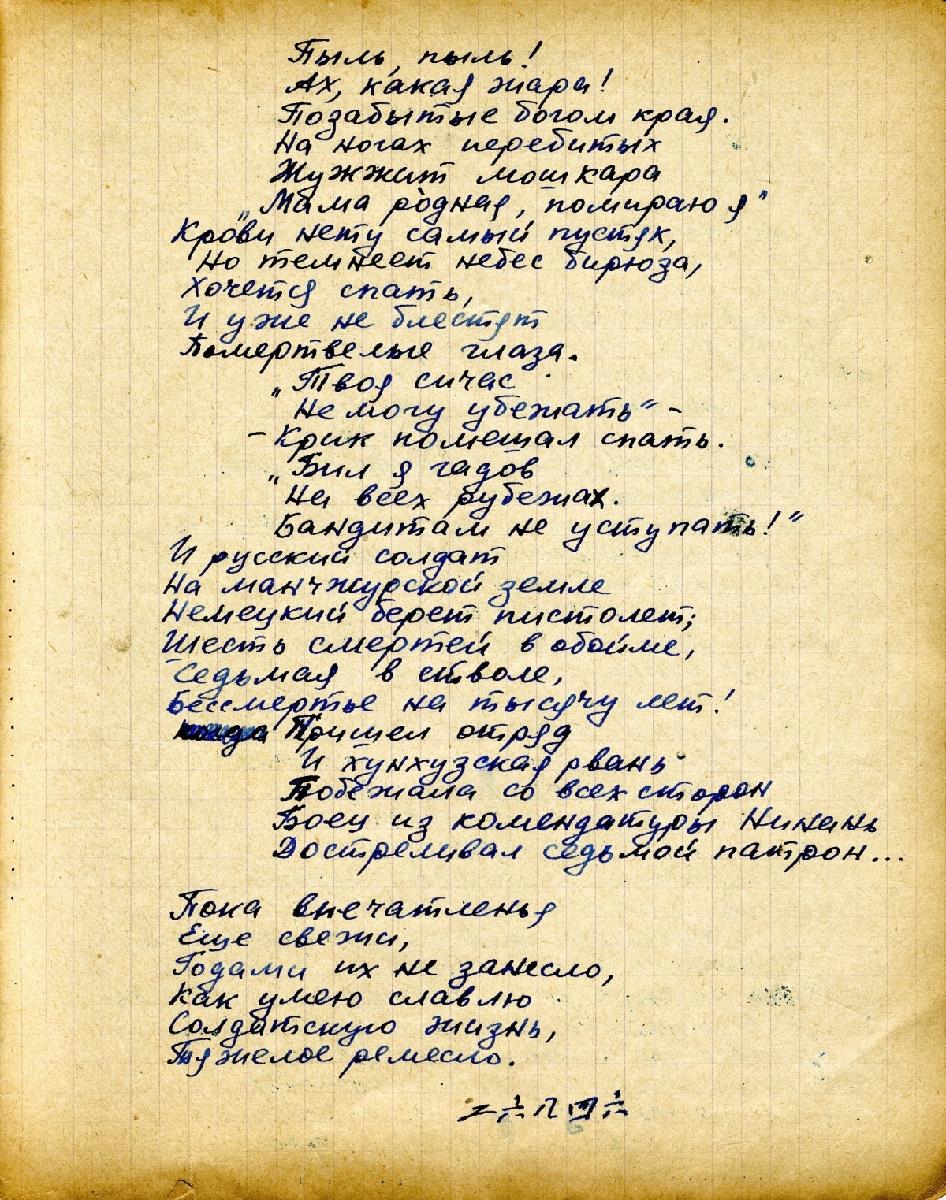

Командир, не переводчик, выброшен - значит десантировался с парашютом... Правда, в приказе он был под фамилией Гончаров, настоящая же - Анчаров. Сам он о участии в боевых действиях никогда не рассказывал, но знавшие в то время его люди считают, что он принимал непосредственное участие в захвате и аресте правительства Маньчжоу-го в Чанчуне во главе с последним китайским императором из маньчжурской династии Цин Пу И. Тема Манчжурии занимает в его творчестве особое место, он написал много стихов, одно из них - "Баллада о солдате", вот оно

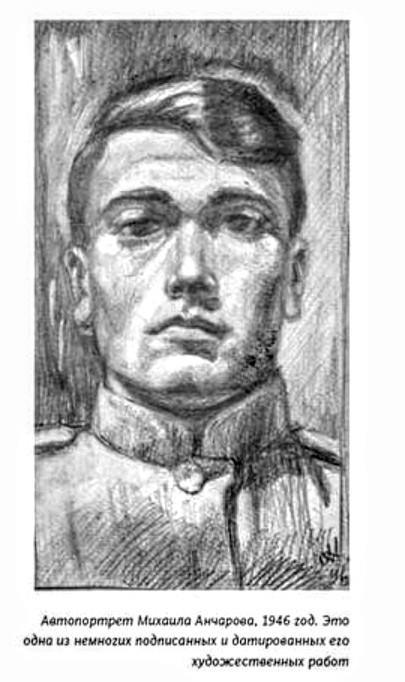

Михаил Анчаров. Освобождение Маньчжурии.

Михаил Анчаров. Освобождение Маньчжурии.

В мае 1946-го году Смерш расформировали, штаты передали в МГБ. Анчаров вернулся в Москву в конце 1946-го, уже сотрудником МГБ. К этому времени написал множество песен, называя их менестрельными, потому что термина "бардовская" ещё не существовало. По многим фронтам бродили его песни, порою воспринимаемые исполнявшими их бойцами, как народные. Год спустя подал рапорт об увольнении. Вспоминал:

"…Не отпускали, а я просто смертельно хотел учиться живописи. По ночам краски снились, стонал... Я там на работе портреты всех сослуживцев сделал, но, к сожалению, в институт их представить не мог, потому что физиономии сослуживцев были не для показа. Но именно эти работы всё решили, когда встал вопрос отпускать меня или нет. Я зашел к начальству в огромный кабинет и увидел, что эти работы лежат на полу, а через них "журавлями" ходит всякое военное и гражданское начальство и какие-то художники, очевидно местные. Я сапоги надраил, стою ни жив ни мертв. Главный мне говорит: "Ведь подохнешь с голоду на гражданке-то...". "Никак нет" "

"Главный" - это сам министр МГБ Абакумов.

Жизнь в послевоенной столице оставалась тяжелой, продовольственные карточки были отменены только в конце 1947 года, вместе с проведением денежной реформы.

До 1948-го перебивался случайными заработками, поступает на живописное отделение ВГИКа, но после месяца учёбы влюбившись в Татьяну Сельвинскую (дочь поэта Ильи Сельвинского), студентку Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова, переходит на факультет живописи её учебного заведения.

Закончил в 1954 г. художественный институт по специальности "Станковая живопись".

Анчаров. После войны.

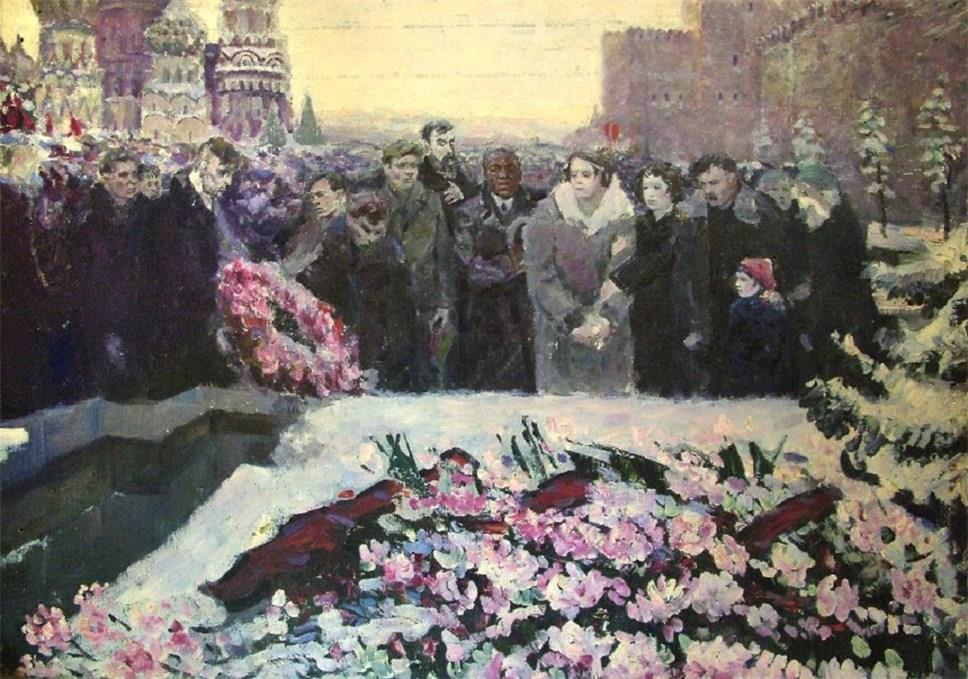

Анчаров. Эскиз "Похороны Сталина".

И дипломированный художник неожиданно поступает на курсы сценаристов и пишет сценарии для фильмов. Не всё здесь ладится, его увольняют, и Анчаров оказывается без работы, живёт на случайные заработки, но не прекращает писать картины, он поет свои песни на квартирах друзей, где его выступления часто записывают на магнитофон. Знакомится с Высоцким, Галичем, который, по легенде, увидев на воздействие песни под гитару на нежные женские сердца, начал писать сам со словами: "Если Анчаров может, я тоже это смогу". В. Лившиц вспоминает:

"Галич, презрев все житейские блага, пошел на свой эшафот, потому что хотел исправить жизнь сейчас и сразу, а Анчаров, не будучи бунтарем, хотел исправить эту же жизнь, введя в неё постепенно дорогие его сердцу понятия: Честь, Порядочность, Правдивость, Трудолюбие, Любовь, Искусство и тому подобные"

Анчаров искренне верил в то, что можно построить коммунистическое общество и в 1950-м году вступил в ВКП(б). Его биографы пишут, что искренний патриотизм, верность советской системе сочетались в Анчарове с неприятием коллективизма. Наверное, это потому, что художник — всегда одиночка. Анчаров повторял: "Равенство — это разнообразие". Народ в его понимании — "племя вождей", где "у каждого самого малого" — свой царь в голове. Генерал-десантник из повести "Золотой дождь" говорит: "Коммунизм — это равные возможности, а не стрижка под нулевку… Коммунизм — это не общее корыто с даровой едой, а общая взлетная полоса".

К 60-м с появлением Окуджавы, Галича, Высоцкого, Визбора, с одной стороны, и общедоступных магнитофонов — с другой, бардовские песни захлестнули весь Союз. Вместе со стихами Вознесенского, Евтушенко, Рождественского, Ахмадулиной. А зачинателями этой песенной традиции следует признать Михаила Анчарова и Новеллу Матвееву - авторские песни Михаила Анчарова появились раньше песен Б. Окуджавы и В. Высоцкого, но поскольку они родились в “домагнитофонное” время, их услышали немного позже

В это же время начались семейные неурядицы, жена ушла к другому, Анчаров запил, но переборол себя и начал писать, вначале в журналах, из-под его пера выходят рассказы,повести, романы, в том числе фантастические. Первая публикация его прозы — сценарий "Баллада о счастливой любви", написанный вместе с Семеном Вонсевером (тоже участником войны с Японией) и опубликованный в 1956 году журналом "Искусство кино". В нем рассказывается о любви китаянки Мэй и русского маньчжурца Василия. Фильм собирался снимать Станислав Ростоцкий, но обострение советско-китайских отношений поставило на замысле крест. В 1957 году, когда Анчаров уже работал референтом- сценаристом в Управлении по производству фильмов, его пьесу "Солнечный круг" рекомендуют для постановки на ереванской студии "Арменфильм". Но фильм не пустили в производство – режиссер на корню переделал сценарий и автор просто отказался с ним дальше работать. Анчарова увольняют – и начинается новый этап его творческого пути. По сценариям с его участием снимают в 1962-м году фильм "Мой младший брат", в 1963-м - "Апассионата". В ежегодном альманахе "Фантастика-65" опубликована его фантастическая повесть "Сода-солнце". На сцене Московского театра имени Ермоловой ставят авторскую пьесу по его повести "Теория невероятности". На "Беларусфильме" в 1966 году снимают кинокартину "Иду искать" по сценарию М. Анчарова и А. Аграновского.

В том же 1966 году Михаил Анчаров становится членом Союза писателей СССР. Выходят его книги: Появляются переводы на другие языки.

Михаил Анчаров был автором сценария 17-серийного фильма "День за днём", который рассказывал о дружной жизни двух семей в коммунальной квартире.

Это была первая подобная работа Центрального Телевидения СССР. И очередной творческий экперимент Михаила Анчарова. Фильм вышел на экраны в самом начале 70-х. Песня из него "Стою на полустаночке" практически стала народной.

Позднее Анчаров говорил в одном из интервью:

"Пытались установить, в чем же секрет… Секрет был довольно прост. Я хотел показать современников, отказавшись от изображения опостылевших всем эпохальных событий и не менее опостылевших стопроцентных героев и обратиться к будням, в которых всё, как ни крути, эпохально, ибо эпоха из будней и состоит. Наверное, такой взгляд на вещи отвечал тогда настроению многих людей, че-ло-ве-ков, которых потихоньку и беспощадно - и методично!- забывали..."

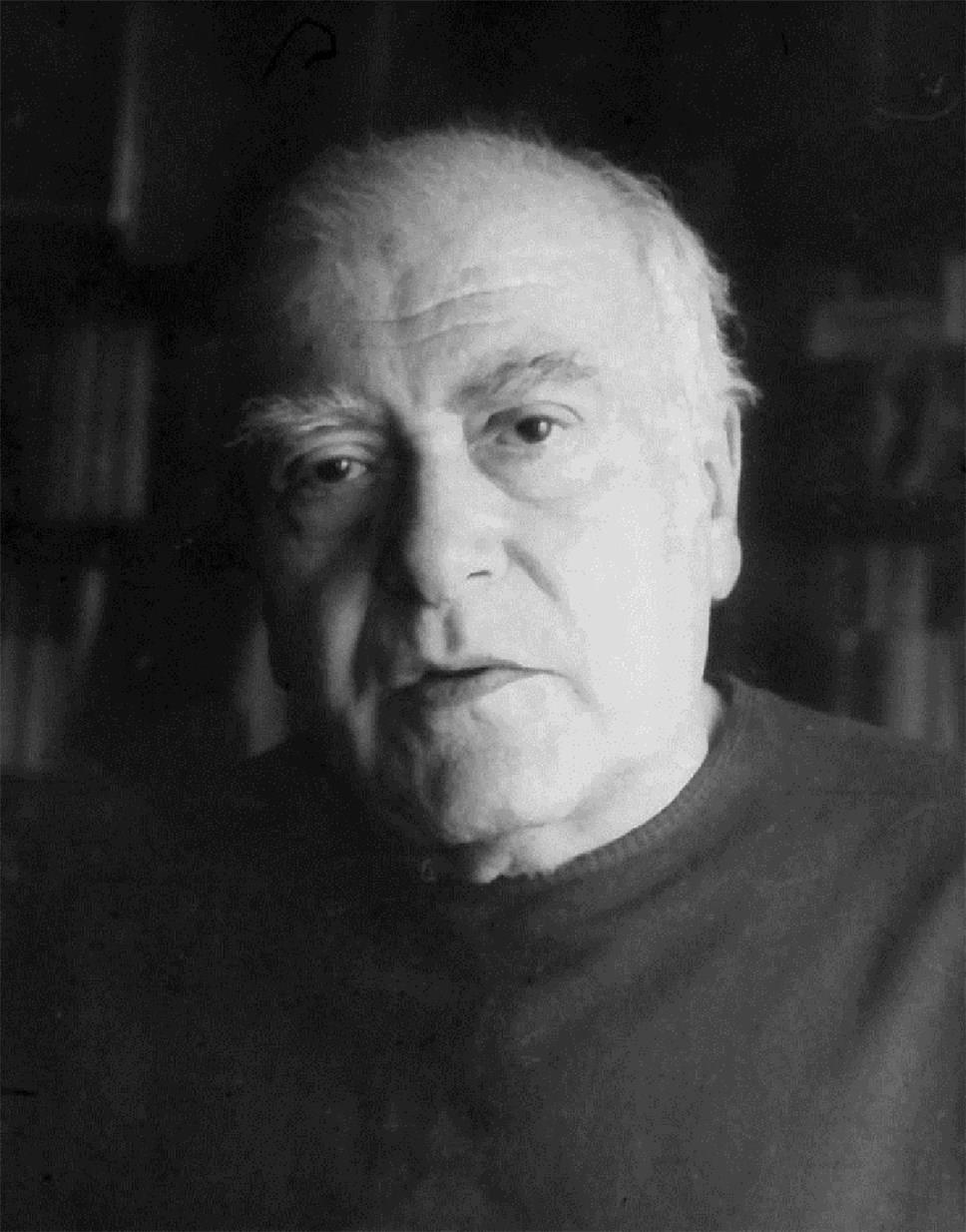

80-е годы его повести и рассказы выходили в журналах "Студенческий меридиан", "Собеседник", статьи печатала "Комсомольская правда". Издавались книги. В 1981 году четвертая официальная жена Ирина Биктеева подарила ему сына Артема. А потом... Потом Анчаров по-прежнему писал, но перестроечное время словно отодвинуло писателя, автора бардовской песни и художникана обочину жизни - такие как он новым веяниям нужны не были. Одна из последних фотографий Анчарова. Февраль 1989 года. Фото В. Ланцберга.

Одна из последних фотографий Анчарова. Февраль 1989 года. Фото В. Ланцберга.

Михаил Леонидович Анчаров умер 11 июля 1990 года в возрасте 67 лет, был кремирован, а урна с прахом захоронена в колумбарии на Новом Донском кладбища в Москве. Плита колумбария Донского кладбища, за которой в нише находится урна с прахом М.Л.Анчарова (колумб. 17, секц. 10)

Плита колумбария Донского кладбища, за которой в нише находится урна с прахом М.Л.Анчарова (колумб. 17, секц. 10)

Остались фильмы, книги. И песни.