Джамба и Тюмень

Автор: Евгений КрасДжунгары были умелыми воинами. Однако у любого войска бывают чёрные дни. Причины разные. Возможно… даже наиболее вероятно, я думаю – проблемы с единством. Согласитесь – распространённая проблема в 17-18 веках, да и сейчас не редкость. Но меня интересует именно этот период времени и только Джунгарское ханство. Может они как-то обидели мирных китайцев, а может и китайцы не такие уж и мирные, как про них говорят. Так или иначе, но в 1758 году мирные китайские войска, провозившись три года, добились своего и единственное самостоятельное государство монголоязычных народов ойрат-монголов было уничтожено. Началась резня, но племена торгутов, хошутов и дербетов её избежали – они в 16 веке всей толпой свалили от суеты в Россию. Наивные люди – наша страна не место для спокойствия, а вот хорошие бойцы были нужны всегда. Наверное поэтому у нас их приняли хорошо в общем-то, и в Прикаспийских степях появилось Калмыцкое ханство.

Дела у калмыков шли неплохо на новом месте. Особенно хорошо они пошли при хане Аюке, которого считают сподвижником Петра 1. В общем-то в этом нет ничего удивительного – образованностью калмыцких князей (нойонов) восхищались Аксаков, Ян Потоцкий, Дюма-старший и не только они. Яркий народ. Немецкие колонисты специально приезжали к местным лекарям – учились основам восточной медицины. Репин обращал внимание на них по другому поводу, но тоже с восхищением: «калмык и лошадь – одна душа».

Да, калмыцкое войско – это кавалерия. И они воевали за своё новое государство. В 1566 году десять тысяч степных орлов принимают участие в походе на Польшу. Осенью 1666 года 14 тысяч калмыцких всадников бьются с турками и крымцами. Через три года они снова встречаются на берегах Кумы с турками. На следующий год вместе с казаками они участвуют в западном походе. В 1675 году объединённая рать донских казаков под началом Фёдора Минаева, запорожских казаков атамана Ивана Серко и калмыцкая конница Мазан-Батыра прорубаются до предгорий Крыма чтобы освободить захваченных русских и малороссов, которых уже приготовили для продажи в рабство. Мазан-Батыр – национальный герой калмыцкого народа. В 1677 году во время осады турками Чигирина его всадники снова блестяще проявляют себя в боях. 1679 и следующий 1680 годы считаются годами затишья в русско-турецких войнах, но именно в эти года пришлось активно действовать казакам и калмыкам. И они действовали. Начиная с 1701 и до 1708 года калмыцкая конница принимает активное участие в Северной войне со шведами. В 1710 году калмыцкая конница освобождает пленных, взятых татарами во время набега на Саратовский и Пензенский уезд. С целью освобождения пленных калмыцкая конница в 1722 году совершает набег на Персидскую провинцию Мазандеран. В 1736-37 годах калмыцкая конница ведёт успешные боевые действия в Крыму в составе русской армии опять освобождая пленных. Вообще хронисты того времени отмечают, что боевые действия против персидских, турецких войск с их сателлитами русские вели очень ограниченными силами. В таком положении двадцатитысячная калмыцкая конница имела очень большое значение. Во многом именно этими войсками поддерживалась защита южных русских границ от набегов иноземных войск и банд работорговцев. Калмыцкая конница повоевала и в семилетней войне. Много бойцов пало в этих бесконечных войнах.

Может из-за этого, а может и по другим причинам, но в 1771 году хан Убаши решил увести своих людей назад – в Джунгарию, на земли предков. Эти самые земли после ухода оттуда китайских войск должны были оставаться свободными. Так или иначе, но оставшаяся часть калмыков уже не могла играть той значительной роли в жизни государства вообще и в русской армии в частности. А между тем на Россию надвигалась очередная война...

Собственно, всё написанное здесь ранее предназначено для общего знакомства с людьми и обстановкой. Теперь о деле. Оно началось 7 апреля 1811 года с указом Александра 1, в котором, в частности, генерал-лейтенанту Ртищеву поручалось создать два полка из калмыков, проживавших в Астраханской, Саратовской, Кавказской губерниях и в землях Войска Донского. В столице были хорошо осведомлены о делах в землях, населённых калмыками. В указе не просто говорилось о организации полков, но даже была рекомендация собрать их из родов Хошеутова, Чучеева и Ордениева, которые владели большими табунами коней и вообще «отличались смелостью и другими воинскими качествами». Офицерский состав также должен был быть из своих.

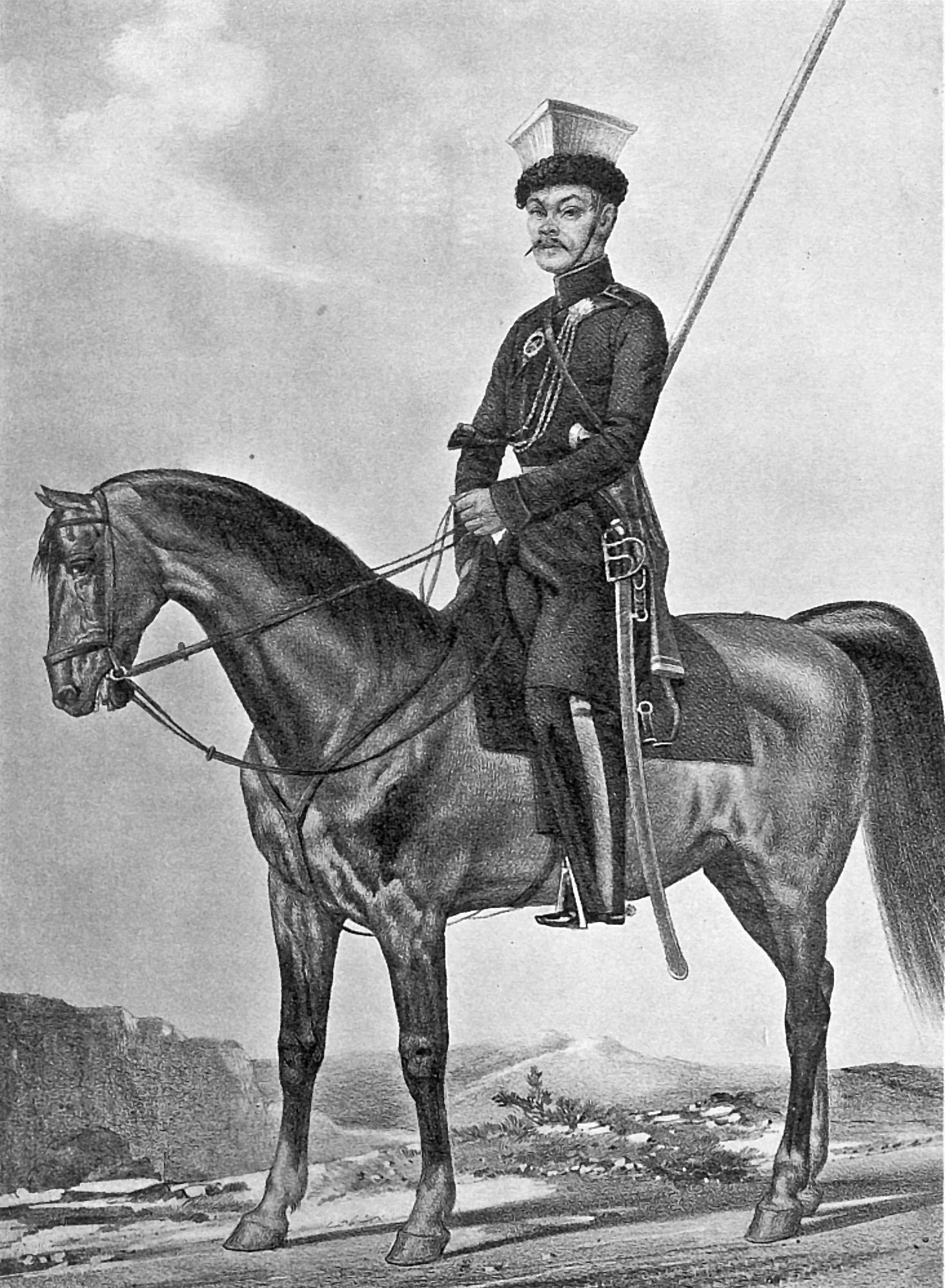

Представляете, насколько трудно собрать в степи людей? Это немалая проблема, однако через минимальное время Ртищев уже докладывает императору, что зайсанги (дворяне) и простые калмыки идут на сбор охотно и с удовольствием. Это было хорошо для армии, ведь калмыки носили оружие с 17 лет. Командиром первого полка стал князь Джамба-тайша Тундутов. Вот его портрет (лучше найти не удалось):

Полк собрали c Большого и Малого Дербетовских улусов. Видимо сыграла роль спешка и вооружение полка было небогатым: 267 ружей, 137 сабель и 445 пик. Вообще «нормальный» боец полка должен был выглядеть вот так:

Ртищев докладывал государю что в полку Тундутова «люди одеты не хорошо и до половины не вооружены по причине скорого их из жилищ своих выступления, где по степному месту и искупить всего нужного было не можно, но владелец и командир оного Джамба Тайша Тундутов удостоверяет, что по пути к Воронежу все недостатки приведёт в надлежащую исправность на свой счёт». Немного позже так оно и стало, однако поначалу всё выглядело несколько скромнее. Вот так, скорее всего:

Да, аркан и лук со стрелами. И тем и другим калмыки владели в совершенстве. Даже более того – есть некоторые свидетельства, что калмыцкие воины использовали-таки лук во время всей Отечественной войны. Не потому, что плохо стреляли, а как раз потому, что хорошо знали достоинства и недостатки всех видов вооружения. Лук выгодно отличался от огнестрельного оружия высокой скорострельностью и… тишиной. Это им ещё пригодится в боях. Ну, а пока астраханцы всех сословий, разного достатка и всех национальностей на военные нужды собрали 546 тысяч рублей. В калмыцких поселениях было собрано ещё 25510 рублей, 1080 строевых коней и 1100 голов крупного рогатого скота. Всем служивым полагалось жалование, как и для всех частей в русской армии, также выделялось довольствие и фураж. Фуража нужно было много – все всадники были «о двуконь». Вторая лошадь была вьючной или заводной по обстоятельствам. Поэтому вот эта современная картина всё же не совсем правильная или она относится ко второму калмыцкому полку:

Его командиром стал ветеран кавказских компаний (на службе с 1796 года) нойон Хошеутовского улуса Сербеджаб Джиргалан Тюмень. Его собрали из калмыков Хошеутовского и Торгоутовского улусов. Интересно, что брат Сербеджаба Тюменя, Батур-Убуши тоже был военным и служил в составе лейб-гвардии казачьего полка. Их отец, Тюмень-Джиргалан для полка собрал лучших всадников и вооружил их на свои средства. На вооружении полка сначала было 480 ружей, 150 сабель и 328 пик. По поводу снаряжения полка Ртищев в своём докладе отметил, что «… люди одеты единообразно и вооружены исправно, лошади все хороши…».

На этом рисунке братьев Чернецовых изображён Сербеджаб Тюмень (справа) со своими братьями Батуром-Убаши (слева) и Церен-Норбо (в центре):

Наверное, кому-то стало интересно, а почему такое странное имя – Тюмень? Да – это имеет самое непосредственное отношение к названию русского города. По легенде именно там оказался дед Сербеджаба во время бегства от китайских карателей. Звали его Дегжит. Похоже, что в город ему было добраться не просто, и там родился его первенец, которого он и назвал в честь города, давшего ему приют в трудную минуту. А когда дед перебрался в Астраханские степи, то основал село Тюменевка. Так и возник род Тюменей. Ну, это так – к слову…

Численность полков была по 500 с лишним сабель в каждом. Причём в первом полку 37 бойцов было сверх штата и полностью содержались на средства организатора полка. Второй полк также имел и дополнительных бойцов, и людей, занимавшихся не прямой боевой работой, но всё же необходимой. Например переводчики.

В полках были опытные бойцы, но их всё же было мало. В основном – это была необстрелянная молодёжь малознакомая с армией, как таковой. Было предусмотрено и это. «Для показа калмыкам порядка военной службы и для присмотра за ними» к полкам было прикомандировано 40 урядников и казаков Астраханского Казачьего Войска в качестве переводчиков и инструкторов. Это были совсем не случайные люди. То, что это всё были опытные бойцы – «само собой», но было предусмотрено не только это. Казаков набрали из Черноярской и Царицынской станиц. Всё просто – это были ближайшие соседи калмыков, которые отлично знали их традиции и язык. В Астраханской области это вообще нормально – все очень перемешаны. Ну, и как тут не «нахвататься» чужих привычек? Тем более, что они иногда прямо просятся. Например, мне очень хорошо знаком с детства «калмыцкий чай», который строго говоря к чаю имеет косвенное отношение. Сами посудите. В его состав входят, кроме зелёного чая ещё молоко, соль, масло, лавровый лист и ещё другие элементы «по вкусу». Что ещё? Борцог конечно. Другие соседи их ещё баурсаками называют. Это такие лепёшки, жаренные в бараньем жире. Некоторые блюда похожи на наши. Например пельмени, но только очень крупные – с ладонь взрослого мужика… хорошего такого мужика. Ладно – отвлёкся… Кроме казаков к полкам были прикомандированы также опытные офицеры – майор Дублянский и майор Плеханов.

В начале мая 1812 года П.И. Багратион устроил смотр обоим полкам и, раздосадованный их внешним видом и плохим вооружением предложил довести их до должного состояния за счёт казны (15 тыс. рублей ассигнациями), но Тюмень отказался и закупил всё сам, истратив на снаряжение 96 тыс. рублей. Тундутов тоже отказался и снаряжение было закуплено за счёт местного населения. Таким образом воины обоих полков приобрели свой нормальный внешний вид, который вы можете увидеть на картинках в этом тексте.

Когда изображают воинов Калмыцких полков, то иногда встречаются изображения всадников в мохнатых малахаях, одетых кто во что горазд и примерно так же вооружённых. На самом деле всё обстояло иначе и правильной нужно считать изображения, где всадники одеты и вооружены как на первой картинке. Специалисты-историки, глубоко изучившие этот вопрос, специально отмечают, что бойцы Калмыцких полков имели единообразное снаряжение и вооружение. Даже сбруя коней и её украшения были одинаковыми. В общем форма напоминала казачью, но имела некоторые отличия. Я не буду утомлять вас длинным словесным описанием, перенасыщенным малопонятными современному человеку терминами, но не могу не отметить – это было красиво. Вооружение состояло из чёрной пики длиной 3,2 метра с «флюгером», у которого верх был красный, а низ – чёрный; сабли произвольной формы (единственное послабление); пары пистолетов и карабина. Вот так выглядел кавалерийский пистолет образца 1809 года:  А вот такие кавалерийские карабины возможно имели на вооружении калмыцкие всадники:

А вот такие кавалерийские карабины возможно имели на вооружении калмыцкие всадники:

Какое же боевое подразделение может быть без знамени? Знамёна были и у калмыцких полков. Полковое знамя Тюменя, например, представляло собой прямоугольное шёлковое полотнище соломенного цвета с красной лентой по краям, на котором был изображён всадник на белом коне со знаменем в руках. Это Данчи-Тенгри – покровитель воинов, своего рода Бог Войны. Хотя здесь есть нюансы – вообще-то калмыки исповедуют буддизм. Но ведь и у нас нарисован Георгий-Победоносец. Кроме главной фигуры есть ещё изображения вокруг неё зверей и птиц, которые символизируют его могущество, силу и власть. Вообще символика калмыцкого знамени отдаёт такой дремучей древностью, что связь с буддизмом кажется здесь сильно натянутой. Хорошего изображения знамени также не нашлось. Только вот эти два:

Именно с таким знаменем, пробитым пулями в шести местах вступал Второй Калмыцкий полк в Париж.

Вскоре был сформирован третий калмыцкий полк из православных калмыков Ставропольского края, ранее переселённых в эти места (имеется в виду Ставрополь-на-Волге, ныне Тольятти). Сначала полки носили имена своих командиров, но по прибытии на западную границу в ноябре были переименованы Барклаем де Толли по предложению М.А. Милорадовича в 1-ый Калмыцкий и 2-ой Калмыцкий полки. Капитану Тюменю было присвоено звание майора, а Тундутов, не имевший до того воинского звания, стал капитаном. Некоторые исследователи добавляют к названию Первого и Второго Калмыцких полков слово «Астраханские». Это не верно, однако мне, как астраханцу всё же приятно, что в составе этих двух славных подразделений находились и мои земляки. В марте 1812 года Ставропольский Калмыцкий полк поступил в состав казачьего корпуса М.И. Платова под руководство генерала И.К. Краснова. Летом этот полк в составе летучего корпуса принимал активное участие в арьергардных боях. Они прикрывали отход Второй Западной армии П.И. Багратиона. Во время Бородинской битвы полк находился в резерве.

Вообще современные исследователи отмечают, что ранние описания боевого пути калмыцких полков грешат множеством ошибок, а иногда и откровенным мифотворчеством. Это связано и с путаницей в некоторых исторических документах тех времён, когда высшие военные руководители путали иногда в своих записях названия разных подразделений, так и другими причинами объективного и субъективного характера. Поэтому всерьёз разбираться во всём этом ещё предстоит в будущем. Скажем так – нонешние обвиняют предшественников в политизации вопроса по разным причинам. Хотя, думается, что и сейчас такая вероятность не исключена. Для этого достаточно почитать татарских «патриотов», которые замусолили весь интернет своими «исследованиями» деятельности «великих предков», которые выглядят настолько же ярко, насколько и бездоказательно. Читал на днях пространный труд одного такого деятеля. Дошёл до смачного описания казни проклятыми русскими мужественного татарского героя посредством посажения его на «каменный кол»… без комментариев, как говориться. Дальше читать просто не имело смысла. Вывод – турецкая методичка теоретиков пантюркизма состряпана довольно бездарно и в стиле Геббельса.

Однако лучше что-то неточное, чем совсем уж ничего. Поэтому коротко. В конце июня Калмыцкий полк в составе отряда Винценгероде участвовал в рейде, который носил разведочный характер. В июле два Калмыцких полка приняли участие в боях у города Бреста, приняли участие в разгроме трёхтысячного отряда генерал-майора Кленгеля под Кобриным. В районе Пружан калмыки совместно с казаками и гусарами захватили склады противника захватив в плен эскадрон саксонских драгун. В том же месяце калмыцкие полки приняли участие в боях с французским корпусом Ранье и австрийским корпусом Шварценберга, нанеся им тяжёлое поражение у Городчены. Бои с этими двумя подразделениями продолжались до конца сентября. В это время 1-ый и 2-ой Калмыцкие полки находились в составе соединения под командованием адмирала Чичагова, который писал про них: «…С отменною ревностию и усердием храбро поражали неприятеля и служили примером своим сотоварищам, оказали отличие, мужество и неустрашимость».

В октябре Чичагов передал оба калмыцких полка в отдельный корпус генерал-лейтенанта Сакена. В его составе они приняли участие в боях в районе Вылковыска, Горностаевца, Рудни и Свилочи. В последствии оба полка сражались с оккупантами в Белоруссии и снова вышли к Бресту. 1-ый Калмыцкий полк в составе корпуса князя Волконского преследовал врага от Белоседлища до Варшавы. В феврале 1813 года русские войска вступили в Варшаву, а с марта до августа полк принял участие в осаде польской крепости Молдин вплоть до её капитуляции. В сентябре 1813 года в битве у Гресенгейн 2-ой Калмыцкий полк с двумя казачьими полками Луковкина «первыми начали атаку, сбили неприятеля с занимаемых позиций, затем в общем ударе отлично способствовали одержанию победы над противником». Далее есть разногласия среди историков. Одни говорят, что 1-ый Калмыцкий полк оставался в Польше вплоть до «дембеля», а другие утверждают, что они прошли с боями Германию и в марте 1814 года приняли участие в уничтожении вражеского корпуса при Фер-Шампенуазе. Входил ли 1-ый Калмыцкий полк в Париж или нет – также не ясно, но всё же калмыки там побывали, о чём есть поэтическое свидетельство непосредственного участника событий – поэта Фёдора Глинки, написавшего: «Я видел, как коня степного на Сену пить водил калмык, …». Ну, грех не верить поэту – тонкая натура, яркие воспоминания.

Также разделились мнения и по поводу участия 2-го Калмыцкого полка в октябре в «битве народов» под Лейпцигом. Так или иначе, но калмыки активно участвовали в Отечественной войне, о чём убедительно говорят их награды. Так Тундутов был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». Тюмень получил звание подполковника, орден «Св. Анны» 2-ой степени, орден «Георгия» 4-ой степени, орден «Св. Владимира» 4-ой степени с бантом, золотые часы, прусский орден и две серебряные медали 1812 и 1814 гг.

Нетрудно заметить, что лёгкие подразделения типа Калмыцких полков, которые относились к иррегулярным, оказали серьёзное влияние на исход боевых действий. Дело не в масштабных сражениях, в которых таким частям также приходилось принимать участие, а в важнейшей деятельности этих подразделений по разведке и дезорганизации тыловых подразделений вражеской армии в рамках «партизанской войны», которую практиковала Русская Армия. Обычно, когда говорят о партизанах Отечественной войны, то сразу вспоминают о крестьянских отрядах. Однако именно лёгкие подразделения казаков, калмыков, башкир и прочие несли на себе значительную тяжесть этих боёв. Отношение к этой боевой работе и к людям, которые её осуществляли даже в те времена было разным, мягко говоря. Были генералы в нашей армии, которые весьма легковесно относились к «скифской войне», называя даже казачьи полки «оттоманскими ордами». А уж национальные подразделения вообще иногда путали. Между тем боевой путь этих подразделений насыщен поистине яркими страницами. Например, 7 октября под Соломином отрядом Е.И. Чаплина при участии Калмыцких подразделений были разгромлены 3-ий шеволежерский польско-литовский полк и татарский литовский эскадрон Императорской гвардии. При этом в плен были взяты командир подразделения генерал Конопка, 13 офицеров, 240 унтер-офицеров и рядовых; захвачена и казна с 50 тысячами золотых. Генерал Чаплин о майоре Тюмене написал тогда: «С собственным усердием и личною отважностию возбуждал своих подкомандных, сильно поражал неприятеля и оказал отменную храбрость и неустрашимость». Можно ещё вспомнить, что именно калмыцкий разъезд захватил почту Наполеона, в которой оказалось и письмо будущего известного французского писателя Стендаля.

С наградами тоже было не всё просто. Практиковалось негласное правило, согласно которому солдатский «Георгий» дважды не вручался. Некоторые генералы также считали, что награды, содержащие христианские символы иноверцам вручать не корректно. Для того, чтобы избавиться от подобных заблуждений понадобилось некоторое время и к концу войны награды вручали без всяких ограничений и мусульманам, и буддистам.

На французов калмыцкие части также произвели впечатление. Их поминали и через полсотни лет после этого, впрочем, часто путая с казаками. Отмечались и «страшные» своей стремительностью атаки калмыцких конников и их необычный внешний вид. Тот же Александр Дюма заметил: «нос у калмыков в общем-то не является самой выступающей частью лица». Ну, да – для лиц французской национальности нос – дело не второстепенное. Впрочем, калмыки ответили ему любезностью, оценив в своей боевой песне храбрость французов размером в четверть своего носа: «Французы в четверть носа, не трудно их побить…»

После войны были построены два храма в честь побед калмыцких подразделений на полях войны с Европейским нашествием. На кирпичах сохранился выпуклый знак лука со стрелой – родовой знак Тюменей. Храмы до нашего времени не сохранились, но вроде бы их собирались построить заново. Но это не значит, что героев забыли. В Калмыкии стоят два памятника двум полководцам – героям войны 1812 года. Вот они, Джамба и Тюмень: