Мало огня

Автор: Евгений КрасС появлением пулемётов возникла и проблема. На первом этапе, как это ни странно, пулемёты критиковали. Хотя редко и неубедительно. Проблема была в «расточительности». Как сказал на оружейной выставке представитель командования одной из азиатских стран: «К сожалению, этот прекрасный пулемёт стреляет слишком быстро для нашей бедной армии». Но массовое производство патронов в мире росло, их стоимость соответственно уменьшалась, и пулемёты очень быстро перестали выглядеть, как расточительство. Атакующая пехота перестала ходить плотными шеренгами.

Появилось новое направление мышления – все заговорили о том, что точность и дальность огня на поле боя не так важны, как плотность огня. А когда в небе появились первые самолёты, то плотность огня стала вообще чуть не важнейшим качеством. И проблема перешла в плоскость уже чисто техническую. То есть, как повысить скорострельность пулемётов? Технически это сделать непросто, а технологически просто очень непросто. То есть при повышении скорострельности трудно обеспечить работоспособность автоматики, ведь температура растёт просто очень быстро. А ещё сложнее бороться с повышенным износом стволов. И куда податься бедному инженеру?

Ясное дело – нужно увеличивать количество стволов. Первые эксперименты в этой области выглядели на современный взгляд довольно забавно. Посмотрите для примера на вот такую авиационную приспособу из целой кучи «Маузеров» (10 шт.!) на штатном штативе от пулемёта:

Особенно интересно здесь то, что эти пистолеты официально не состояли на вооружении ни одной европейской армии, да и стоили очень недёшево. Отсюда вывод – проблема встала ребром, раз было принято такое неэкономичное решение.

В СССР это всё было с большим знаком «+», ведь по всем границам были только враги и они не сидели, сложа руки. Вопросы обороны были на первом плане. Именно в этом свете на самолёты только появившегося боевого воздушного флота в 1926 стали устанавливать переработанные и облегчённые пулемёты «Максима» со стволами с воздушным охлаждением. А для борьбы с авиацией врага эти пулемёты стали собирать в зенитные установки по три штуки. Вот такая установка ЗПУ ПВ-1 в музее:

Вот сами пулемёты поближе:

Выпускали их не долго, до 1940 года, но во время Великой Отечественной войны, когда фронт нужно было быстро насытить автоматическим оружием, установки вытащили со складов длительного хранения, почистили, и сейчас можно встретить их на военных фотографиях той поры:

Кстати, пулемёты ПВ-1 отправляли и в пехоту, устанавливая их на колёсные станки Соколова. Да, стреляли по евробанде и из такого оружия. Хотя сейчас широкой публике больше известна немного другая установка с использованием пулемётов «Максим». Вот такая ЗПУ М4 образца 1931 года, разработанная Н.Ф. Токаревым:

Были и другие варианты. Например, все знают в списке «оружия победы» пехотные пулемёты Дегтярёва с магазином-блином на 50 патронов. Немного поменьше людей знают про танковый вариант этого пулемёта. На нём не было деревянного приклада, и магазин больше был похож на консервную банку. А ещё на базе этого пулемёта для авиации, начиная с тридцатых годов, выпускали спаренные установки ДА, а потом и модернизированный вариант ДА-2. Вот такие:

Вот именно такую трофейную установку тщательно изучает финский военный. Небольшое их количество досталось им в результате боевых действий.

Потом появились пулемёт ШКАСС калибра 7,62 и скорострельные пушки ШВАК. С их появлением ДА-2 сняли с вооружения, но во время войны их ещё можно было встретить в войсках.

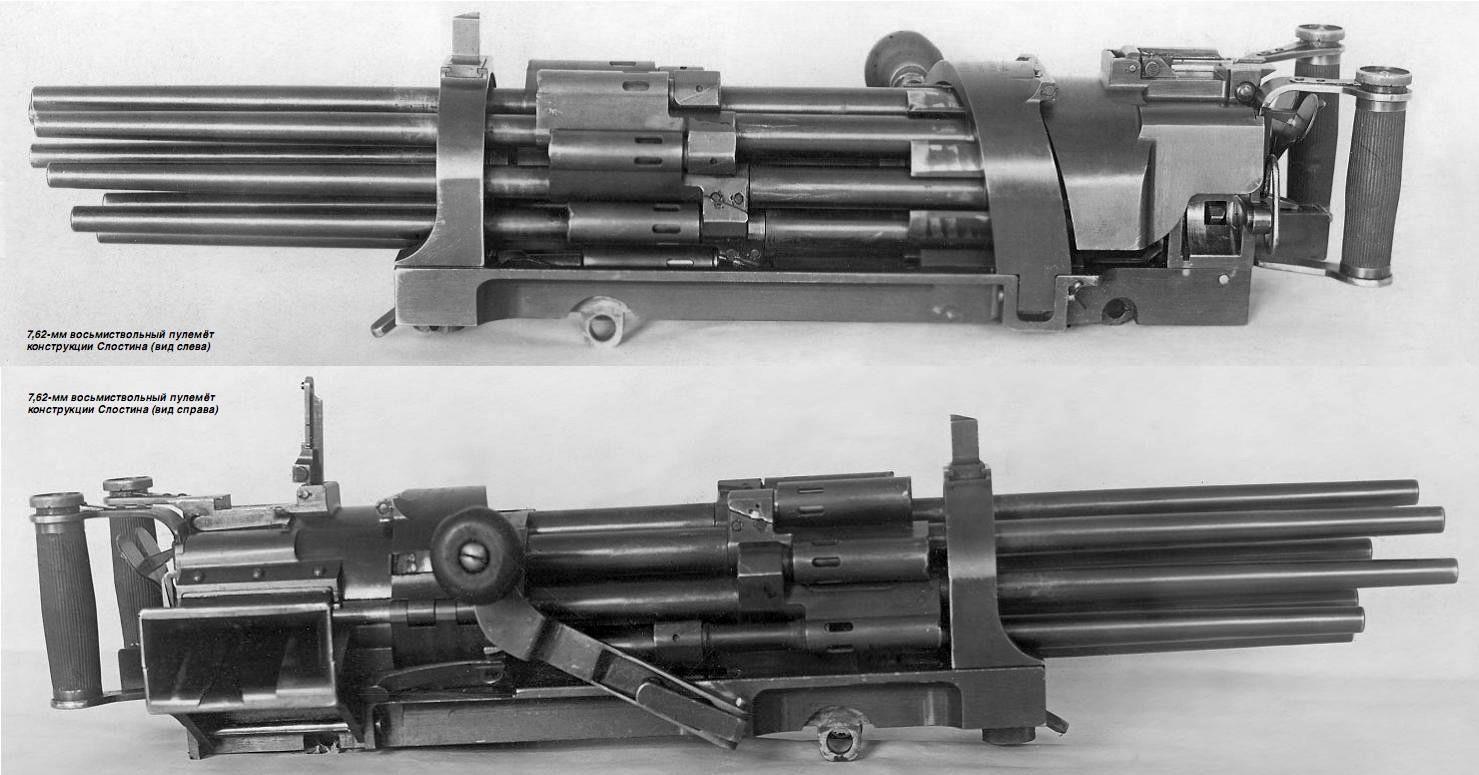

Однако это ещё не все скорострельные системы, которые разрабатывались в СССР. Были и более сложные и передовые варианты, но они по различным причинам на вооружение они так и не попали. Особое место среди них занимает многоствольный пулемёт Слостина, проектирование которого стартовало в 1939 году, и который отличался просто шквальной скорострельностью, доходящей до 2,5 тысяч и более выстрелов в минуту. Выглядел он вот так:

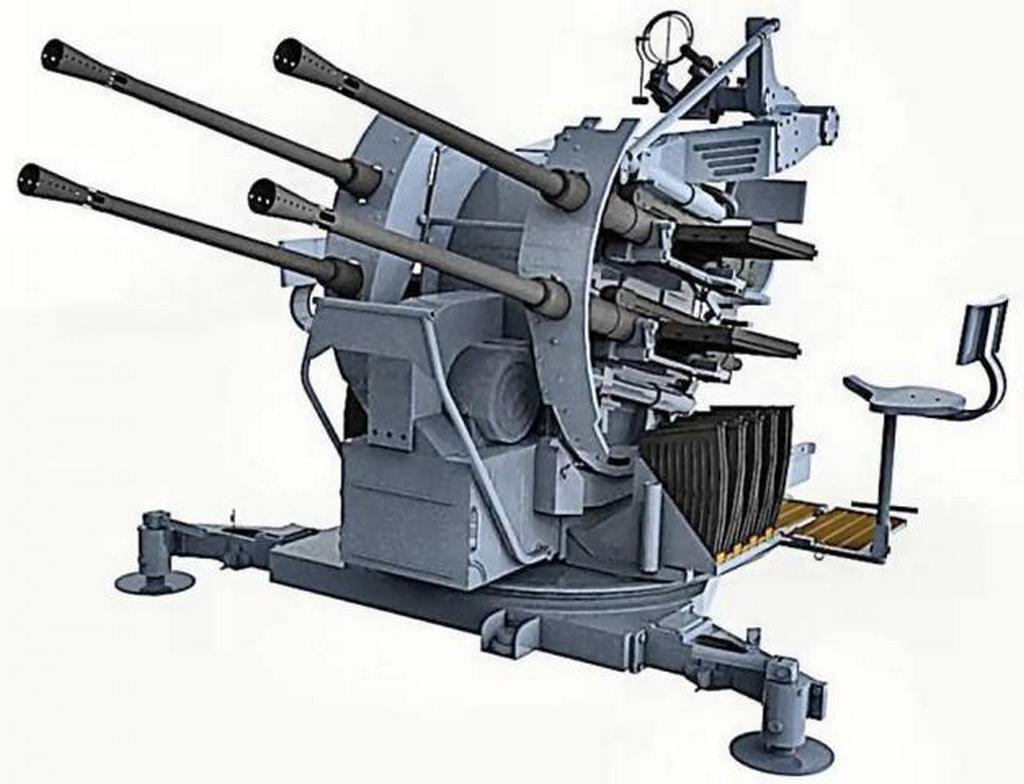

Предлагалось устанавливать его как на колёсном станке, так и в других вариантах. Например, в качестве зенитного он должен был выглядеть вот так (корабельный станок):

Говорят, что был вариант этого пулемёта калибра 12,7 мм. Однако пулемёт Слостина так и не смогли довести до ума, и он остался только в качестве опытного.

Ну, а как дела обстояли у противника? Сейчас многие считают, что у них в качестве зенитного оружия использовались исключительно вот такие 20mm Flak 38 Vierling, образца 1934 года:

Хорошая скорострельная зенитная пушка калибра 20 мм, но немцы использовали и меньший калибр. Ими был разработан первый в мире, пожалуй, «единый пулемёт» MG-34, который сам по себе отличался очень высокой скорострельностью. Именно на его основе была разработана зенитная турель "Zwillingsockel 36" с двумя такими пулемётами. Скорострельность – до 1800 выстрелов в минуту. Очень неплохо против низколетящих самолётов. Для транспортировки сделали прицеп "Infantriefahrzeug 5 (IF.5) MG-Wagen 36" (или просто MG-Wagen 36), который можно было тянуть автомобилем или на конной тяге:

В сети я наткнулся ещё и на вот этот снимок:

Похоже на спарку "Zwillingsockel 36", но с пулемётами MG-42, хотя утверждать не возьмусь. В конце войны положение евробанды стало совсем грустным, что отразилось и на оружейниках. Плотности огня "Zwillingsockel 36" стало видимо не хватать и, не совсем понятно, каким путём, но среди трофеев после боёв обнаружился вот такой монстр с 18 (!) пулемётами MG-34:

Но это уже явно из разряда курьёзов, ведь совершенно ясно, что вертеть такой штукой быстро не получится – слишком велика масса. Да и боекомплект у этой штуки невелик – на несколько секунд пальбы только. Потом – перезарядка… сколько времени нужно чтобы в одиночку перезарядить 18 пулемётов? По-моему достаточно, чтобы противник из пулемётчика сито сделал гораздо менее скорострельными способами.

Ну… думаю – хватит пока.