Шторм грядущий

Автор: Евгений КрасЯ не знаю, когда покажу здесь эту заметочку, но прямо завтра, прям с утра грянет День Военно-Морского Флота. По определённым причинам я не могу его пропустить…

Ну и как говаривали в Советские времена – праздник – это ещё и время подводить итоги и строить планы на будущее. Сейчас это стало особенно важным. Итоги для боевых флотов мира на сегодня выглядят неоднозначными, а развитие науки и техники делают попытки строить эти самые планы на будущее откровенным гаданием на кофейной гуще.

Мнение о том, что большие могучие корабли всё же уходят в прошлое, уже достаточно утвердилось в сознании. В каком-то смысле это немного грустно, ведь для «тружеников пера» исчезает возможность всячески восхищаться «громадностью» и «несокрушимостью». Когда-то этими качествами отличались линейные корабли, а потом линейные крейсера, вооружённые орудиями немыслимых калибров. Потом появилась авиация и место линейных крейсеров занял «его величество авианосец» (так пафосно сэшэашники эти корабли называют).

Хотя… вот здесь нужно немного отвлечься… скорее уточнить. На самом деле самыми большими размерами могли похвастаться лишь корабли времён деревянного флота. Когда же в судостроении появился металл, самыми большими размерами стали отличаться торговые суда. Сначала это были океанские лайнеры, потом танкеры, потом их стали догонять контейнеровозы. Боевые корабли им всё же уступали. И даже во времена, когда строились эти самые боевые монстры, критики в их адрес было достаточно. То есть необходимость «огромности» для корабля давно является сомнительной. Это как в природе – слоны куда крупнее львов.

И это часто подтверждалось практикой. Например, японцы во времена Второй Мировой войны говаривали, что, мол, человечество знает несколько абсолютно бессмысленных творений – это египетские пирамиды… и крейсера типа «Ямато». Эти корабли на тот момент были, наверное, самыми большими артиллерийскими кораблями в мире. Их весьма неудачное участие в боевых действиях подтвердило верность этой язвительности. Сейчас та же беда витает над авианосцами. Впрочем, они всегда были сомнительным оружием. В том смысле, что «классический» авианосец – это плавающий аэродром со всеми его достоинствами и недостатками. Главный недостаток авианосца – это его большие размеры и сложность конструкции. Это означает огромные затраты на содержание и уязвимость во время боевых действий. Авианосцы в одиночку не плавают – вокруг них всегда большая «свита» из кораблей намного меньшего размера, предназначенная для того, чтобы защищать аэродром от желающих его уничтожить или вывести из строя.

Главные враги авианосцев – это подводные лодки и авиация. Сейчас главными средствами поражения стали гиперзвуковые ракеты и торпеды. Уже можно назвать и ещё одно средство – беспилотники. Именно они стали сейчас главным информационным пугалом для авианосцев, хотя на самом деле пока не самым опасным. Даже в конце двадцатого века авианосцы не могли считаться совершенно защищёнными. Но тогда это было справедливо лишь для «равного противника». Сейчас положение дел начало стремительно меняться – беспилотники есть у всех. Самое опасное оружие – гиперзвуковые ракеты. Уничтожить их пока можем только мы, поэтому в каком-то смысле они являются на сегодня если не «абсолютным», то «ультимативным» оружием.

С беспилотниками сложнее. Сбить беспилотник особой проблемы нет. Проблема в его низкой стоимости. Зенитные ракеты превышают стоимость беспилотников не в разы даже, а на порядки. Есть, правда, ещё малокалиберные пушки-автоматы, но это уже средство «последнего шанса». Ко всем неприятностям беспилотники, опять же благодаря их низкой стоимости, можно применять большими «тучами». В этом случае средствам ПВО становится особенно грустно, ведь количество ракет на борту корабля далеко не бесконечное, да и скорость срабатывания не нулевая. То есть систему обороны можно просто «перегрузить». В то же время для того, чтобы вывести авианосец из строя – достаточно повредить палубу, или системы связи и наблюдения, или системы, обслуживающие взлёт-посадку самолётов. Все эти штуки отличаются «хрупкостью», а починить или заменить их быстро нечем. Авианосец после такого «мелкого повреждения» превращается не просто в очень большую, но и беззащитную мишень. Это – проблема, но пока не решающая. Пока авианосцы в цене... в определённых условиях.

Время от времени наши современные «плакальщики» хором и в розницу начинают завывать о том, что, мол, наш единственный авианосец «Кузнецов» находится в ремонте ажно с 2017 года. Это плохо, конечно, особенно с учётом того, что «Кузнецов» не просто авианосец, а авианесущий крейсер. Это значит, что он и без «свиты» способен неплохо постоять за себя. Но даже его возможности не безграничны. Поэтому не факт, что здесь вообще имеет смысл как-то спешить.

А ещё есть смысл посмотреть, как обстоят дела у потенциального противника. А там всё далеко не радужно вообще-то. Англичане со своими новейшими двухголовыми авианосцами опозорились на весь мир. Сейчас остался только один такой корабль… и он не работает – сломался. Сэшэашные авианосцы вроде плавают, однако вместе с нашим «Кузнецовым» у них встали на ремонт два авианосца типа «Нимиц» (Nimitz). Один (USS «George Washington» (CVN-73)) в том же 2017 году, другой (USS «John C. Stennis» (CVN-74)) – в 2021 году. Первоначальные сроки и стоимость ремонта успешно сорваны. Сейчас обещают вернуть их в строй через 14 месяцев… не раньше. Новейший, самый передовой их авианосец тоже большей частью борется с недоработками, да и строительным браком тоже. Про строительство новых плавучих монстров сэшэашники давно не вспоминают.

В целом на сегодня во всех боевых флотах мира на самом деле пытаются решить один большой вопрос – что делать дальше?

И вот тут начинается главная интрига. Понятно, что у всех стран интересы и возможности разные. Есть страны, которые хотят мирового господства, а есть те, которые волнуются за свою безопасность… исключительно за свою. Хотя понятно, что долго так продолжаться не может. И даже те страны, которые относятся к третьему виду, тоже сейчас задумались. Про их проблемы чуть позже.

Перевооружение мирового флота заметно пока не сильно, но новации уже пошли в ход. В нашем флоте, например, к обычным ледоколам добавился новый старый класс кораблей – это боевые ледоколы. Пока такие есть только у нас и думаю, что так будет ещё долго.

А ещё у нас появились малые ракетные катера. Появление «Буяна М» и «Каракурта» на Западе незамеченным не прошло. Были попытки серьёзного анализа в их изданиях, но они были погребены под шквалом смехуёчков о том, какие они глупые – эти самые русские. Однако эта буря быстро улеглась, когда с этих «смешных» катерочков был нанесён удар из Каспийского моря по сирийским басмачам. Там наконец-то поняли, что перед ними очень серьёзный противник, и удар этот предназначался не только басмачам. Может быть даже не столько басмачам.

В чём проблема? В том, что эти кораблики очень трудно обнаружить именно благодаря их малым размерам в сочетании со специальными мерами снижения заметности. На любом радаре они будут выглядеть, как обычный мелкий «рыбак», которых во всех морях десятки тысяч. А оружие они несут стратегического назначения. Получилась хорошо скрытая дубина. При необходимости - ядерная.

Ко всему этому добавилось перевооружение нашего подводного флота. Особенно задумчивыми стали сэшэашные военспецы, когда узнали про появление у нас «Посейдона» и «Буревесника». Теперь на страницах их изданий очень трудно встретить упоминания про Россию в качестве военного противника. Говорят только про войну с Китаем.

Но и здесь выявилась большая проблема. Промышленный Китай уже не тот, что был 50 или даже 30 лет тому назад. Их флот значительно превосходит сэшэашный не только по численности, но и по техническому совершенству ему не уступает. Сэшэашники рассчитывают на свою космическую группировку… зря. Она их не спасёт. Хуже то, что их высшее руководство никак не сообразит, что по ним не стреляют совсем не потому, что боятся, а потому, что не хотят стрелять. И сэшэашники всё ещё хотят создать «супероружие» и… при этом заработать. Получается забавно.

Они сейчас старательно и планомерно избавляются от устаревших кораблей. А ещё всерьёз стали говорить про то, что авианосцы уже не такие уж и «величества» в новом мире. Это из правильных мыслей. Но вот с заменой всё куда сложнее. Застрельщиком, так сказать, у них выступает, разумеется, агентство DARPA. Именно оттуда исходят все идеи создания «супероружия». И то, что они регулярно терпят провал, сэшэашников почему-то совершенно не смущает. Кажется, это Черчилль в своё время заметил, что американцы обязательно найдут верное решение… после того, как перепробуют все неверные.

Вот и посмотрим на эти новые идеи в их развитии. Вот очень старая, но интересная картинка от этой самой «ДАРПА»:

На ней изображён так называемый «корабль-арсенал». Идея была очень простая. Даже совсем простая… проще некуда. Почувствуйте логику! Аж до 56 ракет «Томогавк» и достаточное количество других ракет стоит на их эсминцах типа «Арли Бёрг». На крейсере «Трикондерога» таких ячеек 122, кроме всего остального. Достаточно? Не-а, не для сэшэашников. Они возжелали этот самый «корабль-арсенал», на котором этих ячеек в разы больше. Правда кроме них почти ничего и нет. Даже целеуказание производится с кораблей сопровождения. По сути, сэшэашники хотели заменить плавучего монстра с самолётами на монстра с ракетами, который без свиты вообще ничего из себя не представляет. Зато стоит недорого.

Ясно, что была и критика этой идеи. Например такая: «Корабли-арсеналы - дурацкая идея - все, что они делают, это позволяют вашему противнику уничтожить весь ваш ракетный арсенал одним удачным попаданием. Это одна из тех вещей, которые предлагаются кабинетными адмиралами и игнорируются всеми, у кого есть ключ к разгадке.» Нет, ну силён же! Этот самый «ключник» и решение предлагает… на мой взгляд весьма спорное: «Я действительно думаю, что нам нужно обратить внимание на гораздо меньшие корабли (размерного класса LUSV), оснащенные меньшим количеством ячеек. Они позволяют вам рассредоточить ваши ракеты по большему количеству платформ, так что одна потеря не имеет большого значения.» То есть нужно заменить большого монстра на кучу таких маленьких компактных недорогих монстриков.

Здесь нужно пояснение. Точнее – справка. LUSV – «ракетный стрелок», который несёт от 16 до 32 ячеек типа VLS для ракет. Сейчас это не более, чем корабль-идея. Характеристики не известны, разумеется. Говорят, что длина должна быть от 70 до 100 метров. Для сравнения «Каракурт» – 69 метров и у него только 8 ячеек. Дополнительный груз означает, что что-то приносится в жертву. Это может быть автономность, экипаж, оборонительное оружие, но скорее всё вместе. Вот картинка-фантастика такого минимонстра от австралийцев:

Почему от австралийцев, хотя это картинка компании «Austal USA»… вот. Это тоже интересно. Всё дело в критике. То есть идею минимонстра в сэшэании активно критикуют далеко не последние люди. И это звучит логично. Например, про размеры. Ведь маленький кораблик будет сильно качаться на волне. В таких условиях запускать ракеты непросто. Уже проблема. Есть и другие недостатки. Их как-то пытаются решать. Поэтому картинок таких кораблей на сегодня вообще-то много.

Так вот австралийцы в этой ситуации и есть тот самый «третий тип» стран. Они вообще своей воли не имеют. Подумаем. Австралийцам-то этот монстр зачем? С кем воевать собрались? Им вроде как не с руки, да и не по чину. А всё просто. Поспорили между собой сэшэашники. А что им делать, когда мнения разделились? Тратить свои кровные на сомнительные опыты? И так уже… а давайте «потренируемся на кошках» предложим провести опыты за свой счёт австралийцам. Пара взяток высшим чинам, и они за свой счёт строят опытные корабли (а совсем хорошо, если заказывают нам). Потом они за свой счёт проводят их испытания. Идеально, если они повоюют с кем-нибудь, ну а если не получится, то проведём с ними совместные учения. Если всё хорошо, то мы получим отличный прототип и австралийские деньги. Если нет, то это проблемы индейцев, которые шерифу по барабану.

И вот уже прозвучало: «Власти Австралии хотят приобрести новый класс из шести кораблей с дополнительным экипажем для ВМС страны в рамках совместных усилий с ВМС США. Планируется, что эти корабли, каждое из которых будет оснащено 32 ячейками системы вертикального пуска, обеспечат дополнительную распределенную глубину магазина при меньших затратах для усиления возможностей более крупных надводных сил страны. Это часть более широкого плана по преобразованию и примерно удвоению численности основных надводных боевых флотов Королевских ВМС Австралии к 2040-м годам, …»

Но картинки и даже макетики есть не только австралийские, но и чисто сэшэашные. Вот, например, картинка такого LUSV, но уже немного с другим набором средств наблюдения:

Как видите, отличия чисто «виртуальные». То есть ребята хотят найти баланс. Причём чисто бухгалтерский. Это затраты на строительство, эксплуатацию и затраты на содержание экипажа (во флоте растёт недобор). А ещё задумываются о тактике боевого применения. Австралийцев тоже привлекли к спорам. Сейчас в чести ответвление идеи такого корабля – безэкипажный «стрелок». Помните сэшэашный катерочек без экипажа? Напоминаю – вот этот опытный «Sea Hunter»:

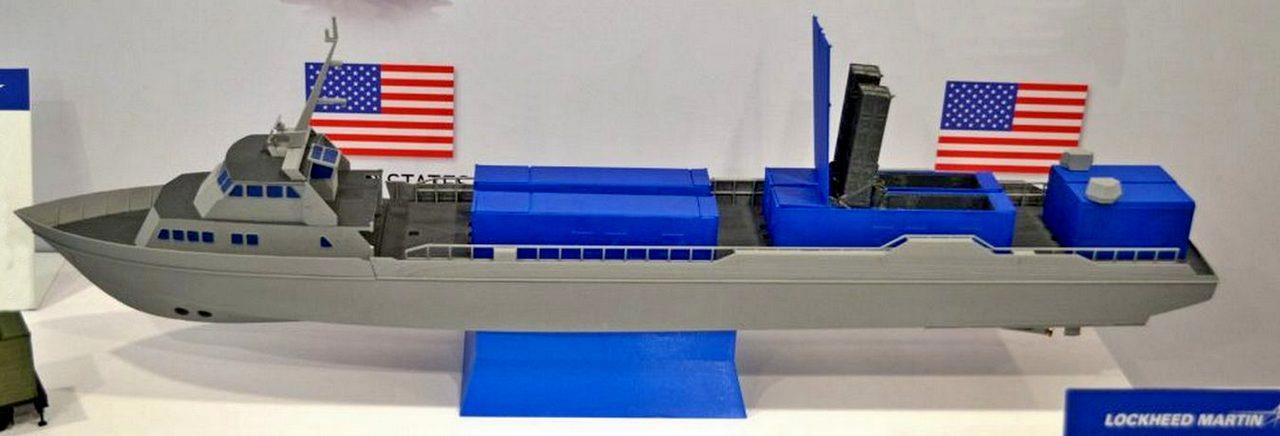

Давно уже эти штуки плавают и даже есть определённые успехи. Правда успехи в «лабораторных условиях», но есть же. Вот и появился соблазн наработанный опыт как-то использовать. Так почему не на LUSV? Вот моделька безэкипажного кораблика от «Lockheed Martin» с контейнерными пусковыми установками Mk 70 и контейнерами РЭБ на корме:

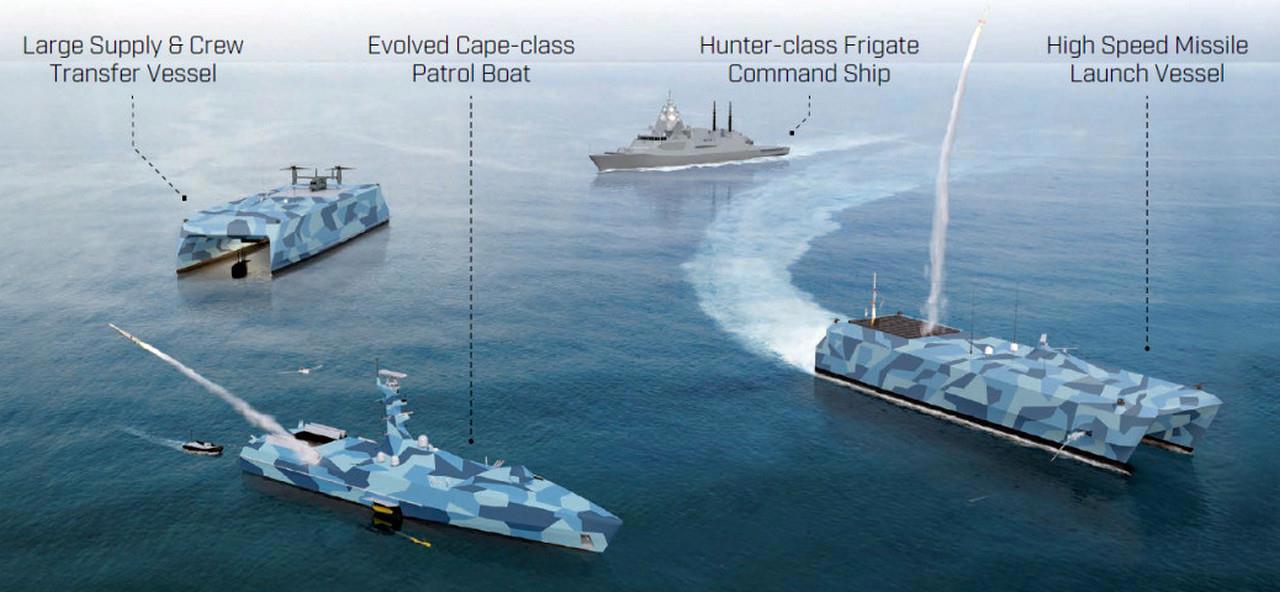

Понятно, что в случае использования безэкипажных кораблей встаёт вопрос об их управлении. С искусственным интеллектом пока напряжёнка. Опытный образец такого оружия в сэшэании однажды по своим пулять начал. Поэтому рассматриваются варианты управления такими кораблями с другого корабля (как в авиации, примерно). Публикуются даже схемки и красивые картинки с кораблём-управленцем и несколькими безэкипажными кораблями:

Здесь в качестве ведущего (с экипажем) присутствует кораблик под именем «Hunter». На самом деле его пока в природе тоже не существует. Хотя красивые картинки уже конечно же есть. Вот:

Когда построят – не известно. Так что спешить пока некуда. Вообще не факт, что идея кончится хоть чем-то полезным. Честно сказать – не впечатлила она меня. А если какие-то помехи связи, то что будет? В лучшем случае противник просто получит в подарок кораблик, битком набитый секретной техникой. Может поэтому над безэкипажными планами тоже висит критика в прессе: «Военно-морской флот зациклен на беспилотных судах по непостижимым причинам. Если бы мне пришлось гадать, я подозреваю, что фиксация военно-морского флота проистекает исключительно из желания сократить расходы на экипаж, что является соображением учета в мирное время и является последним и наихудшим оправданием для боевой платформы.»

Однако и сторонники больших «кораблей-арсеналов» не вымерли и продолжают гнуть свою линию: «…Мы видели, что США использовали более 60 ракет для нанесения очень ограниченного удара по незащищенной сирийской авиабазе … Логика подсказывает, что для полномасштабного удара по защищаемой базе потребуется порядка нескольких сотен или более ракет для обеспечения успеха… предположим, что требуется удар 300 крылатыми ракетами.» Всё точно – общее направление мысли в статье – «маловато будет!» Нужны тыщщщи атакующих ракет! Сразу вспоминается старый анекдот...

Собрание в колхозе. Председатель:

- В позапрошлом годе мы посадили 1 га гороха... всё хомяк сожрал. В прошлом годе мы посадили 2 га гороха... всё хомяк сожрал. Какие будут предложения?

Голос из зала:

- Посадим 4 га гороха. Нехай хомяк подавится!

Оправдание такого хода мыслей звучит просто потрясающе: «Если оперативная группа уже израсходовала от трех до нескольких тысяч ракет AAW, ее миссия давно завершена… Конечно, ни один противник не сможет собрать от трех до нескольких тысяч атакующих ракет, что потребовало бы такого ошеломляющего расхода оборонительных ракет.» То, что противник может просто врезать первым одной ракетой, даже в голову не приходит. А ведь и правильно – «а нас-то за шо?»

Вывод из наполеоновских планов получается далеко не радужным: «…беспилотное судно, LUSV, будучи вооруженным ракетами стоимостью в несколько миллионов долларов, должен был бы круглосуточно охраняться другими вооруженными силами. Мы уже видели множество примеров, когда другие страны захватывали … наши беспилотные средства без каких-либо последствий… у LUSV нет жизнеспособной, полезной в бою роли.»

Тут я, пожалуй, спорить не буду. Но в сэшэании таких ретроградов, как я маловато, поэтому система работает: «В 2020 году было заключено шесть контрактов («Austal USA», «Bollinger Shipyards Lockport», «Gibbs & Cox», «Huntington Ingalls Industries», «Lockheed Martin» и «Marinette Marine») на концептуальное проектирование LUSV для уточнения требований программы и работы с промышленностью для предоставления отзывов о требованиях к LUSV… Цель службы сейчас - начать приобретать реально действующие LUSV начиная с 2025 финансового года.»

Насчёт 2025 года они, разумеется, погорячились, но дело в сторону безэкипажных кораблей-ракетоносцев всё же движется. Во всяком случае фирмачи говорят, что уже в конце этого года будет спущен на воду испытательный стенд «Serco Inc. Defiant», который был изначально спроектирован, как безэкипажный. Пока есть только его картинки. Вот одна:

Вероятность того, что «Defiant» построят, очень высока, ведь фирмачи в 2022 году получили 68,5 млн. долларов на строительство и за это нужно как-то отчитываться. Так что ждать осталось совсем немного по судостроительным меркам. Потом пройдут испытания, доработки, исправления, улучшения и станет понятно, … что это очередной провал. Почему? Да не верю я этой конторе под названием DARPA. «Что они не делают – не идут дела».

Хотя случаи, конечно, бывают разные…