Узбекистан-2008

Автор: Андрей КрасниковПрочитал в ленте пост про плов и ощутил прилив ностальгии.

Дело в том, что одиннадцать лет назад мне довелось пару месяцев провести в Узбекистане, пересечь его с востока на запад и насмотреться интересных вещей. А поскольку в тот момент я плотно занимался фотографией, отчет получился достаточно симпатичным.

Все написанное относится к 2008 году. Стилистику я немного подправил, но в целом текст, мысли и эмоции - те же самые, которые были у меня после поездки.

Итак, Узбекистан десять лет назад

Знакомство с бывшей советской республикой началось в аэропорту. В Ташкенте он кажется немного провинциальным, особенно по сравнению с московским "Домодедово". Тем не менее, все работает четко и слаженно, таможенный контроль проходится быстро и безо всяких эксцессов, которых невольно ожидаешь, первый раз отправляясь в страну. Зеленый оттиск в паспорте и все – перед тобой открыты двери в страну.

Первое, что бросается в глаза в столице Узбекистана – невероятная ширина улиц и отсутствие высотных зданий. Последние, впрочем, вскоре обнаруживаются, но в таком незначительном количестве, что общее впечатление не меняется.

Если вспомнить историю и географию, то все быстро становится понятным – Ташкент находится в сейсмически активной зоне и здесь нередки землетрясения, одно из которых в 1966 году практически стерло его с лица земли. В последующие годы город был заново отстроен, уже советскими архитекторами. Именно тогда канули в Лету узенькие, истинно восточные улочки и появились просторные проспекты. Архитектура такого типа в городе, безусловно, присутствует, но ее не так много, чтобы создать впечатление восточного царства. В этом плане Ташкент выступает в роли шлюза – здесь все и чужое и немножко знакомое одновременно.

Русский язык тут понимают девяносто процентов населения. Надписи на витринах то на английском, то на русском, то на узбекском языках. Автобусы и трамваи точно такие же, как в том же Калининграде, но зеленого цвета – один из цветов национального флага. На дороге вам может повстречаться как невзрачный ишак, смиренно тянущий свою ношу, так и вполне европейский лимузин. Благодаря совокупности этих маленьких деталей уже через пару дней наступает привыкание и ты чувствуешь себя в этом городе своим.

старо-новая архитектура

Здесь сделаю небольшое отступление. Ташкент – большой город и осматривать его можно долго, но если вы сильно ограничены во времени, то для знакомства с ним будет вполне достаточно 2-3 дней. Советую воспользоваться услугами таксистов, благо они достаточно дешевы по российским меркам. За 3-4 тысячи сумов (национальная валюта, 1 рубль – примерно 55 сумов) можно проехать полгорода.

памятник Алишеру Навои

Ташкент можно смело называть городом фонтанов. Их встречается очень много, а в центре фонтаны есть практически на каждом углу. Самое большое их скопление располагается на главной площади города – площади Независимости. Здесь находится несколько фонтанных ансамблей.

фонтан около театра имени Навои

Посмотреть фонтаны, безусловно, стоит, но главное, ради чего нужно посетить площадь – это памятник, занимающий там видное место. Глобус Узбекистана.

Это не вымысел, а самый что ни на есть достоверный факт. После распада СССР в Узбекистане была развернута кампания, целью которой являлось сплочение народа и укрепление государственности. Одним из проявлений и стало возникновение этого красивого, но немножко анекдотичного памятника. Мне, кстати, повстречалось и еще одно – Ташкент собирается устраивать большой праздник по поводу своего 2200-летия, совсем забыв о том, что две тысячи лет ему исполнялось каких-то сорок лет назад.

кусочек площади Независимости и глобус Узбекистана

резные колонны в парке рядом с площадью

Неподалеку от площади Независимости находятся театр имени Алишера Навои (главный театр города), музей Амира Тимура, более известного нам под прозвищем Тамерлан и парк его же имени. [За прошедший с моей поездки год случилась весьма неприятная вещь – парк вырубили подчистую.]

Театр производит самое сильное впечатление – кажется, что он ровесник города и лишь немного отреставрирован современными умельцами. На самом деле он построен уже после землетрясения и, на мой взгляд, претендует на звание одного из самых красивых сооружений в городе. Кстати говоря, если погулять в районе театра, то можно найти еще много симпатичных сооружений – здесь, в центре, почти нет жилых домов, всюду парки и административные здания, среди которых попадаются очень интересные.

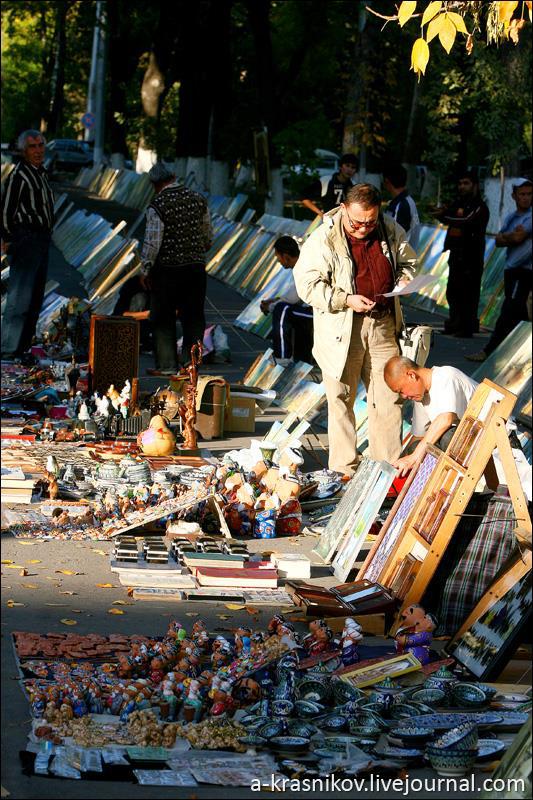

Неподалеку от центра находится так называемый "Ташкентский Бродвей" - собрание магазинов, дорогих и не очень, а также длинная аллея, заполненная творческим народом. Здесь можно купить картины и сувениры, здесь вам могут предсказать судьбу, здесь вас могут нарисовать на память – вполне профессионально и красиво. Кстати говоря, если вы – страстный собиратель сувениров, магнитиков, например, то лучше всего будет приобрести их тут. Поскольку Ташкент в общем и целом не туристический город, то здесь такие вещи найти достаточно трудно - я видел сувенирные уголки только на "Бродвее" и на базарах.

"Бродвей"

О базарах разговор особый. Базар – сердце любого восточного города. Побывать в Узбекистане и не сходить на базар – значит не получить важный кусочек воспоминаний. Вместе с тем надо помнить, что на базаре вы можете пересечься и с ловким вором. Пусть не Багдадским, а вполне себе ташкентским, но легче от этого не станет.

Если же у вас все под контролем и теоретическому вору никак не подступиться к вожделенному кошельку, вам остается только вдыхать аромат фруктов и проникаться неповторимой атмосферой. Обязательно стоит попробовать узбекские лепешки – все они вкусные, но есть обычные, а есть праздничные, так называемые "патыры" - они, как мне сообщили, могут храниться неделями. Я не поверил и оказался прав – даже плотно завернутые, патыры сохли как и обычный хлеб. Тем не менее, они значительно превосходят обычные лепешки по вкусовым качествам (по цене, кстати, тоже).

кусочек узбекского базара

Еще на базаре стоит обратить внимание на фрукты (само собой), халаты и ножи, которые там продают на каждом шагу. Нож и халат – самые ценные сувениры, которые вполне можно увезти с собой, особенно если помнить о том, что холодное оружие подлежит провозу только в багаже, но никак не в ручной клади. В Узбекистане делают очень хорошие и очень характерные ножи (пчаки) – смотрите и выбирайте.

Простившись с самой консервативной частью Ташкента, стоит обратить свое внимание на ее противоположность и торжество современной инженерной мысли – ташкентскую телебашню.

Башня высотой в 375 метров входит в Ассоциацию Великих Башен Мира и занимает там почетное девятое место. [Может быть, сейчас уже и более низкое, кто знает.] Внутри, помимо метеостанции и всевозможной радиоаппаратуры, находится ресторан, музей и смотровая площадка. При входе вежливая девушка требует паспортные данные – таков порядок. Правда, на шесть туристов, которые почти одновременно со мной зашли внутрь, хватило одного моего паспорта. Похожи, наверное, оказались.

ташкентская телебашня

и виды с нее

Как любезно рассказывает нам гид (по совместительству – лифтер), смотровая площадка расположена на высоте ста метров. И удручает своими толстыми стеклами, а также невозможностью сделать нормальные фотографии. К счастью, в Узбекистане такие мелкие проблемы решаются практически мгновенно – достаточно заикнуться и тебе сразу же предлагают пути решения проблемы и прейскурант.

Отдав дополнительную плату (чуть больше, чем входной билет), мы взлетаем на высоту 230 метров. Здесь нет никаких стен, а перегнувшись через перила, можно даже напрямую посмотреть на далекую грешную землю, не отделенную от тебя никакими преградами. Впечатления интересные - один из поднявшихся со мной туристов даже не смог заставить себя выйти из лифта. Вид открывается тоже интересный – можно посмотреть на весь Ташкент сразу, а заодно и глянуть на горы, расположенные всего в сотне километров от города.

Горы – это следующая часть маршрута. Одно из самых красивых и при этом доступных мест – Чарвакское водохранилище. Оно располагается в долине реки Чирчик к северо-востоку от Ташкента. Добраться туда можно либо поездом, либо на рейсовом микроавтобусе. Поездом проще, потому что местоположение вокзала известно, а вот откуда отправляются автобусы, приезжему человеку угадать сложно. Хотя всегда можно обратиться к таксистам – довезут.

на вокзале

Во время переезда по железной дороге можно посмотреть на окрестности Ташкента.

Контраст со столицей разительный. Такая разруха в России была году в 91-м. В Узбекистане она пока еще продолжается. Вместе с тем, как мне поясняют, уровень жизни достаточно высок – люди собирают по два урожая в год, а то, что рядом стоит развалившийся и неработающий завод – их не особо волнует. В целом же экономика Узбекистана держится на трех китах – на хлопке, золоте и уране. Экспортируя эти ресурсы, страна чувствует себя достаточно уверенно в экономическом плане.

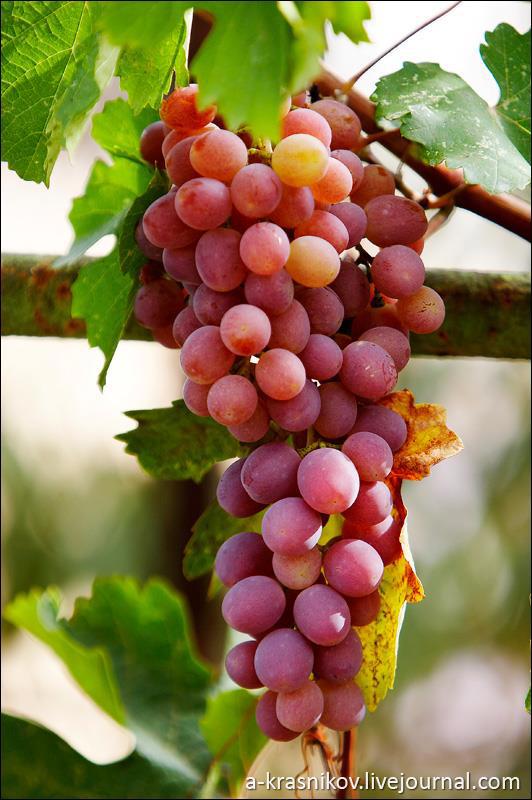

и виноград там тоже замечательный

Миновав очередной неработающий завод, мы прибываем в небольшой городок Газалкент. В сторону водохранилища ведет дорога, которая сначала приводит нас к плотине, а затем превращается в классический серпантин. Несколько раз останавливаемся – виды прекрасные, вода и горы – замечательное сочетание. Постепенно подкрадывается закат, рисует бликами реку далеко внизу, окрашивает горные вершины в оранжевые цвета. Это продолжается минут двадцать, затем в долине появляется туман, а солнце начинает стремительно сваливаться за горизонт.

Чарвакское водохранилище

долина реки Чирчик

горы

и закат

Следующая вылазка гораздо значительнее. Предстоит пересечь половину Узбекистана, конечная точка – Приаралье.

Маршрутом "Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива" следует много туристических автобусов, но если вам представится возможность, лучше отправиться на автомобиле. Так вы получите значительно больше впечатлений. Некоторые из них, впрочем, могут быть не особенно приятны – узбекская дорожная полиция любит нарушителей ПДД не меньше российской и встречается на дорогах не реже.

По дороге в Самарканд за окном можно наблюдать достаточно унылый сельский пейзаж – небольшие поселки, большие хлопковые поля и маленькие ишаки, тянущие за собой огромные повозки. На обочинах очень часто попадаются минибазарчики – местные крестьяне продают там свой урожай. Рядом с Самаркандом эти торговые точки превращаются уже в полноценные выездные базары достаточно большой протяженности, ассортимент так же становится гораздо более разнообразным.

утро

дорожный базар

Самый большой интерес представляет последняя часть пути, идущая по предгорьям. Де-юре дорога пролегает по горам, а де-факто все время кажется, что это не горы, а обычные холмы, выросшие до циклопических размеров. Здесь мне показывают священное место - небольшой источник, в котором живет самая настоящая форель. При желании ее можно было бы поймать даже руками, но такое в голову может прийти только иностранцу – живущие поблизости чтят и место, и его обитателей.

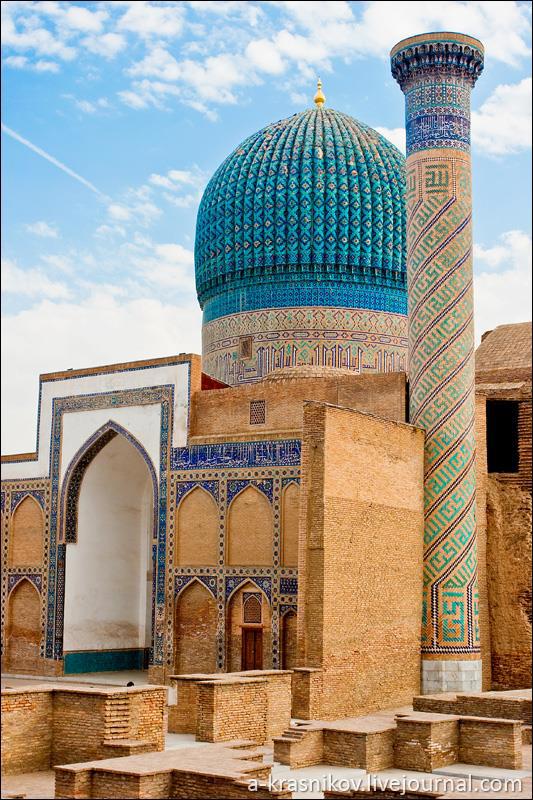

Наконец, после шестичасового пути, впереди показываются крыши Самарканда. Здесь у нас небольшая остановка и экскурсия для меня, как единственного туриста. К сожалению, за пару часов невозможно осмотреть все – я советую остаться здесь хотя бы на пару дней, благо смотреть здесь есть на что. Увы, но я ехал вместе с гидрогеологами, перегонявшими машину в Каракалпакию, так что особо задерживаться мы не могли. Удалось увидеть только мавзолей Тамерлана и знаменитую площадь Регистан.

Архитектурный комплекс, хранящий в себе гробницу великого полководца, красив и вызывает восхищение, но все-таки главное в Самарканде – это Регистан. Здесь целый ансамбль, включающий в себя небольшие сады и множество мелких лавочек торговцев сувенирами, скрывающихся в переходах величественных зданий. Входной билет сюда стоит не слишком дорого, но осматривать разрешается только нижний ярус – выше идет реконструкция.

К счастью, как я уже говорил, в Узбекистане такие проблемы решаются достаточно просто – в данном случае охранник сам предложил мне за достаточно солидную для Узбекистана, но приемлемую для туриста сумму пройти на запретную территорию и осмотреть все что душе угодно. Отказываться я не стал и в результате побывал даже на крыше одного из четырех находящихся здесь минаретов. Вид открывается интересный, но процесс подъема достаточно непрост – идти высоко, ступени неудобные, а теснота такая, что даже простой разворот на лестнице составляет серьезную проблему. Особенно если с вами немаленьких размеров фотосумка.

На крыше минарета заканчивается мое знакомство с одним из древнейших городов земли. Снова пора в путь – в планах доехать до Бухары и заночевать уже там.

могила Тимура

Регистан

и вид с минарета

От Самарканда дорога круто сворачивает к западу и мы проезжаем совсем рядом с границей Кызылкумов – «красных песков», пустыни, занимающей больше половины страны. Свое название она получила из-за характерного красноватого оттенка почвы, вызванного наносными отложениями давно исчезнувших рек. Но самой пустыни не видно – дорога все еще проходит по обитаемым местам.

Постепенно темнеет и где-то треть пути мы едем уже в кромешной темноте. Машин на дороге немного, поселков тоже, поэтому время от времени возникает ощущение оторванности от мира, полного одиночества. Если в такие моменты взглянуть вверх, то захватывает дух от восторга – в туманной, пасмурной Европе с ее постоянной дымкой никогда не увидишь такого бездонного неба и такой россыпи звезд. Только здесь можно увидеть настоящий Млечный путь, а не его жалкую подделку, которую мы, в более северных широтах, наблюдаем всю жизнь.

В Бухаре мы останавливались только на ночь – за следующий день предстояло одолеть более шестисот километров до нашей конечной точки – Приаральской гидрогеологической экспедиции. Тем не менее утром мы все же заехали в старый город, а мне даже удалось заглянуть в Арк – бывшую резиденцию бухарских эмиров. Строение было очень интересно своими овальными стенами, но здесь утреннее солнце сыграло со мной злую шутку – свет был исключительно неподходящий для фотосъемки, лицевая сторона дворца оказалась в густой тени.

Поднявшись на стены, я обнаружил лишь несколько более-менее целых строений, а основная площадь представляла из себя банальный пустырь с фрагментами развалин. Здесь меня настиг гид, немного удивленный странным поведением туриста – наверное, нечасто попадаются те, кто стремится осмотреть памятник, уложившись в пятнадцать минут.

Впрочем, несмотря на удивление, он честно рассказывал мне все, что знает о дворце. Знал он, к сожалению, не очень много, поэтому, выслушав в четвертый раз магическую фразу о том, что Арк в свое время был «городом в городе», я снова сосредоточился на поисках того, что могло представлять интерес для фотосъемки. Чувствуя, что его проповедь не волнует слушателя, гид начал изо всех сил пытаться продать мне набор фотографий. Мне стало смешно. За фотографиями последовали репродукции картин, томик Омара Хайама, затем меня начали уговаривать посетить сувенирную лавку.

В конце концов, поняв, что мне ничего не удастся продать, экскурсовод нашел выход и взял с меня плату за фотосъемку. Я не стал препираться и этим, похоже, нанес ему еще одну душевную рану.

бухарские голуби

на развалинах Арка

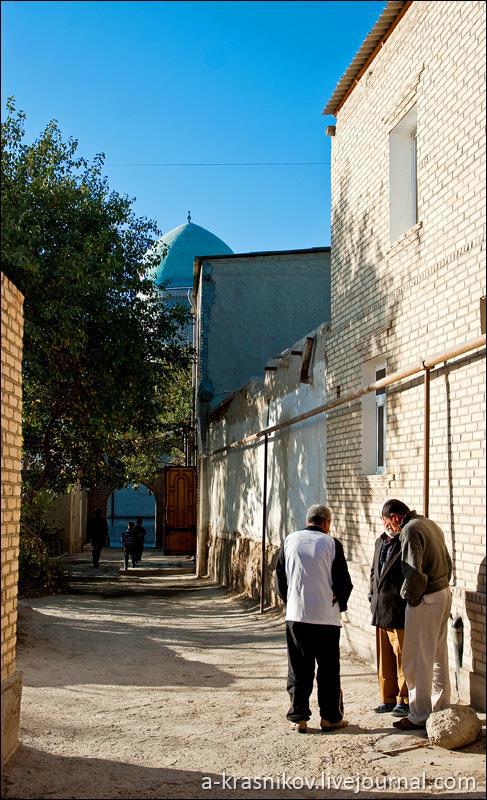

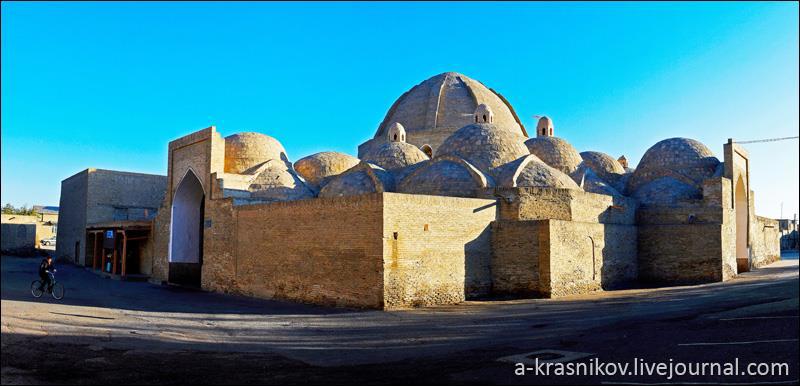

старые кварталы Бухары утром

С Бухарой связано мое самое большое огорчение за всю поездку – я бы не отказался провести в старых кварталах и день, и два, но нам требовалось спешить и мне удалось побыть там не больше получаса, к тому же ранним утром, когда все еще сидят по домам и людей на улицах очень мало. Но при этом именно старый город в окрестностях Арка – наиболее колоритное место из тех, что я видел в Узбекистане.

В начале трассы Бухара – Нукус можно почти физически ощутить наступление пустыни. Цивилизация во всех ее проявлениях постепенно исчезает, оставляя от себя только черную ленту шоссе. Растительность по обе сторон от дороги потихоньку переходит от степной к пустынной, становится суше и реже, земля начинает приобретать сначала бурый, а затем красно-желтый оттенок.

Позади остается небольшой городок и присутствие человека перестает ощущаться. Одна машина, одна дорога, одна пустыня.

Кызылкумы

На протяжении нескольких часов пути нам попалось только несколько встречных машин и пара крохотных селений. Несколько раз встречались небольшие барханчики: Кызылкумы – пустыня кустарникового типа и безбрежных морей песка здесь нет, только ровная поверхность, поросшая саксаулом.

Здесь мне удалось "словить глюк" - увидеть мираж. Даже не мираж, а оптическую иллюзию – облака собрались над горизонтом в очень правдоподобную горную цепь, а мелкие неровности рельефа искусно спрятали просвет между ними и землей. Хоть и не сказочный дворец, но все равно интересно видеть впереди горы и при этом знать, что их там нет.

Ближе к обеду мы доехали до чайханы – ее хозяин, я думаю, специально выбрал место, к которому из Бухары можно доехать как раз к обеду. Готовят здесь, как и практически везде в Узбекистане, вкусно. В этой стране не понимают, как можно перекусить хот-догом и чувствовать себя в гармонии с миром после этого.

Девушка, принесшая нам обед, интересуется, откуда мы приехали. Узнав, что я из России, говорит, что давно мечтает туда уехать, но, похоже, что эта мечта так и останется мечтой. Ее можно понять – уровень жизни в периферийных районах страны очень низок, на наш взгляд так вообще катастрофически.

Мы уезжаем, а на наше место уже спешат английские туристы. Наших, русских, здесь практически не попадается, а вот гостей из Европы – очень много.

Пустыня проносится мимо нас весь день. Дорога, вначале неожиданно хорошая, начинает покрываться ямами, асфальт исчезает, начинается бетонка. Некоторое время мы едем по ней, затем снова появляется асфальт, но уже заметно худшего качества. По левую сторону время от времени возникает бывшее русло Амударьи.

С тех пор, как больше 50% речного стока развели по оросительным каналам, река выглядит жалко. От отметок, оставленных бывшим руслом до нынешней скромной ленточки воды – несколько километров. Одно из наглядных подтверждений катастрофы Аральского моря – в настоящее время Амударья до него просто не доходит. Если же учесть, что в этой местности в год выпадает 120 мм осадков, а испаряется 1000, то неудивительно, что Арал исчезает на глазах.

Ближе к вечеру мы снова въезжаем в обитаемую местность. Даже покупаем дыню на "дорожном базаре". Снова начинает чувствоваться цивилизация.

На горизонте проступают низенькие горы. Мне рассказывают, что в этих горах, как в музее, собраны почти все полезные ископаемые, какие только можно себе представить. К сожалению, объем этих ископаемых так же сравним с музейным. Вдалеке, правда, виден золотой рудник – хоть с этим повезло.

дынный базар в Беруни

Уже в темноте мы въехали в Нукус – столицу Каракалпакской республики. Город вполне современный, его история не насчитывает и ста лет. Здесь мы не остановились – нам нужно было проехать еще пятнадцать километров до геологического поселка. По дороге, уже в почти полной темноте, я, наконец-то увидел нескольких верблюдов – первых и последних за все время поездки.

В Приаральской гидрогеологической экспедиции я пробыл три дня. Экспедиция в данном случае – это не вереница усталых путников, нагруженных неподъемными рюкзаками, а поселок. В этом поселке множество оборудования, предназначенного для геологоразведки и бурения.

Лирическое отступление. Приаралье – очень проблемный регион. Во всем мире знают о том, что умирает Аральское море, но как-то забывают, что живущим там людям тоже не очень весело. 100 лет назад основным источником пресной воды в регионе была Амударья – и все было сбалансировано. После того как больше 50% стока Амударьи развели по оросительным каналам, жизнь стала заметно легче в более восточных регионах, но резко ухудшилась здесь. Пресная вода в региона – основная ценность. И ее постоянно не хватает.

дороги Приаралья

местные достопримечательности

и жители

Я попал в Приаралье во время маловодья – это явление можно вообще причислить к стихийным бедствиям. Случается такое раз в несколько лет из-за скачков годовых температур. Поскольку реки Узбекистана – ледникового типа питания (берут воду от таяния ледников), то они, в случае, когда год выдается холодный, резко мелеют (ледники не тают). И, соответственно, в районе Аральского моря настают тяжелые времена.

Именно поэтому здесь и трудятся гидрогеологи – бурят скважины, доходят до водоносных слоев и ставят качалки. Существуют некие квоты – ну, скажем, одна скважина на поселок (делать больше – значит не успеть где-то еще). И здесь ярко цветет самодурство "глав муниципальных образований".

Мне рассказывали, что часто бывают случаи, когда такой глава говорит – бурите скважину рядом с моим домом! А воды-то там и нет. Вода – она только на полкилометра в сторону есть. Но объяснить это – нереально. Пустыня – она-то везде одинаково выглядит.

буровая вышка и местное население

За те три дня, что я гостил в экспедиции, мы несколько раз выезжали на буровые вышки. Это интересно - особенно когда видишь в первый раз.

Бурение происходит следующим образом. Сначала проводится геологоразведка [если кому интересно, потом распишу подробнее, ибо сам – географ и знаю, что и как], затем утверждается место и туда отправляются бурильщики. Сам процесс бурения начинается "на сухую", то есть бур просто бурит землю, выбрасывая измельченную породу на поверхность. С набором глубины это становится все сложнее и в скважину начинают закачивать воду. Рядом со скважиной роется бассейн, из которого вода загоняется под землю, превращается там в грязь благодаря раскрошенному грунту, потом выливается из скважины и по канавке убегает снова в этот же "водоем".

работа гидрогеологов

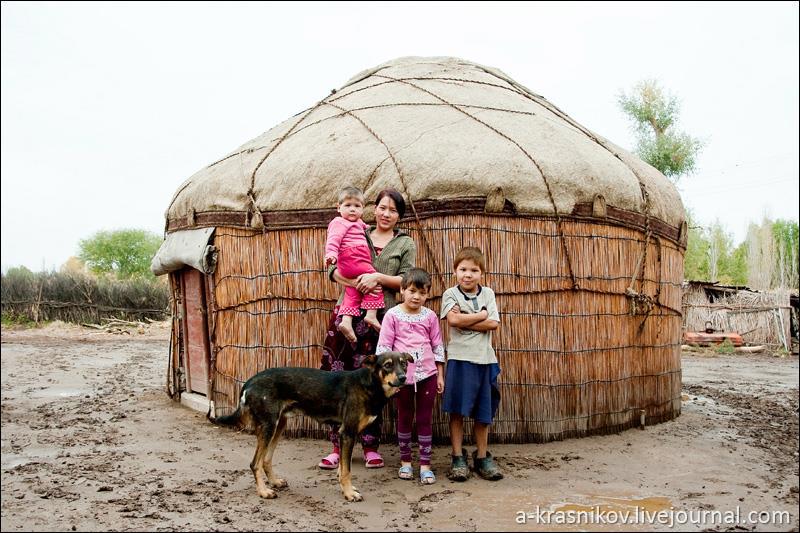

Во время одного из выездов водитель Рустам сообщил, что неподалеку живет его брат с семьей – так что можно заглянуть в гости и пообедать. Заглянули. Брата дома не оказалось, но нас все равно приютили и накормили, так как узбекское гостеприимство – это великая вещь. Напоследок я не удержался и сфотографировал всю семью на фоне юрты, стоящей во дворе (так, кстати, и не понял, зачем она им там при наличие нормального дома).

каракалпакская семья

Природа рядом с Аральским морем весьма специфическая. Те красные пески, которые встречались нам по дороге, исчезли, сменившись желто-бурыми. Растительность, правда, осталась такой же – везде саксаул и перекати-поле. Кое-где попадается соляные озера – берега у них покрыты коркой соли (когда воды высыхает, соль кристаллизуется этакими пушистыми слоеными корочками – называется это "пухляк"), на которой растут растения-галофиты (почему-то все они насыщенного красного цвета).

пухляк

соляное озеро

До самого Аральского моря я, к сожалению, так и не доехал, а обратно в Ташкент пришлось лететь самолетом. Тоже достаточно интересное впечатление – взять хотя бы то, что мое место оказалось занято, а в ответ на соответствующий вопрос последовало искреннее недоумение, сменившееся веселым смехом – оказывается, "мы же не в автобусе – какие места, садись куда хочешь!"

Вот так.

В конце полагается давать советы путешественникам. Попробую это сделать.

- Для начала – одевайтесь в темную одежду. Там так принято, что ли. Я туда приехал во всем бежево-песочном и выглядел этакой белой вороной. В следующий раз поеду в черном и сером.

- Насчет знания языка – можно не беспокоиться, русский язык в крупных городах знают практически везде, языкового барьера нет.

- Торговаться на базаре и вообще у частных торговцев – можно и нужно. Получите удовольствие. Да и сэкономите заодно.

- Насчет преступности – как-то ее не заметно. Есть просто буйные дети – один из них на трассе просто так кинул в нашу машину камень. Ну и попрошайки в местах скопления туристов тоже есть. Один из них гордо представился "преступным элементом", сообщил, что его все отовсюду выгоняют и потребовал денег. Наверное, напугать хотел. Не видел он наших калининградских элементов...

- Цены. Все то, что производится внутри страны – дешево. Все, что привозится – дорого. Качество продуктов тоже различается: "свои" очень хорошего качества, привозные – какие-то второсортные. Любимую кока-колу даже пить не хотелось.

- Взятки. За взятки, по-моему, можно пройти куда угодно, причем во многих местах тебе просто предлагают ее дать, чтобы посетить какое-то интересное место.

- Ну и напоследок – чем быстрее вы поймете, что вокруг вас точно такие же люди, тем больше удовольствия от посещения страны получите.