Воланд из черновиков. «Мастер и Маргарита» от «Булгаковского дома»

Автор: Есипова ОксанаПятница 13! Самое время поговорить о Воланде, не находите? Именно этого знакового дня я ждала, чтобы рассказать о спектакле Сергея Алдонина от «Булгаковского дома» - конечно же, о «Мастере и Маргарите». И Воланд в постановке - главный герой: по словам режиссёра, постановка в большей степени вдохновлена именно черновиками, а если точнее, первыми редакциями Булгакова, в которых и вовсе не было ни мастера, ни Маргариты.

Но я вас успокою: мастер и Маргарита в постановке есть.

Многие фразы, которые вызывают удивление у знатоков романа, именно из ранних редакций. К примеру:

«Позвольте вам заявить, гражданин Бездомный, что вы — врун свинячий! Да, да! И нечего на меня зенки таращить!» и «Интеллигент! У, глаза бы мои не смотрели!»

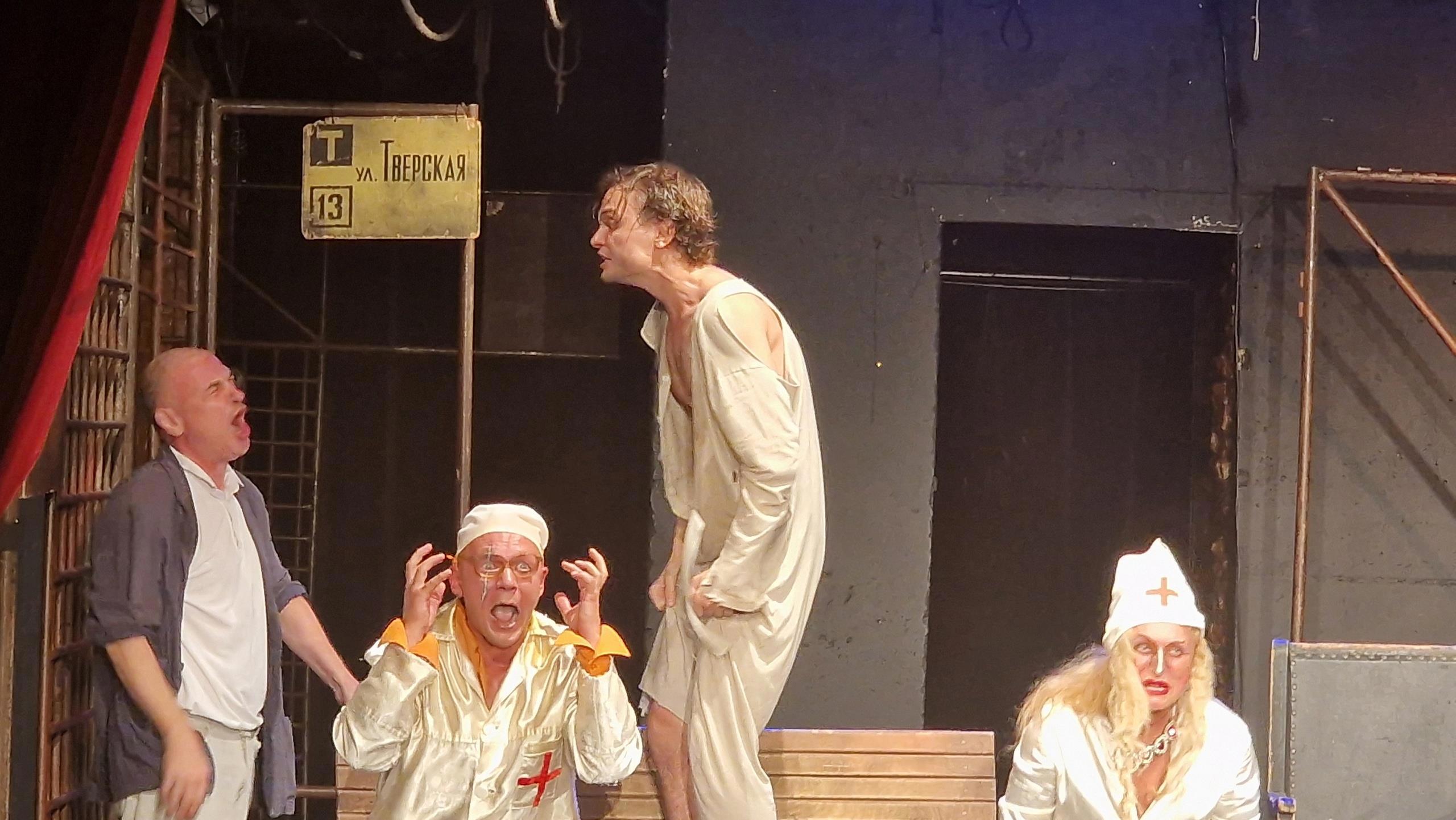

Итак! Спорный, одиозный, фантасмагоричный спектакль, который идёт уже больше 20 лет. У постановки есть свои поклонники, которые посещают её часто, ревностно отслеживая перемены: по словам режиссёра, в спектакле всегда есть место импровизации, кроме того, в нём много шуток на злобу дня, которые то добавляются, то исчезают, а иногда, чтобы не было скучно, в постановку добавляются или убираются целые сцены. Так что если посещать спектакль раз в год, можно найти разительные отличия. Но есть и ярые противники: зрители, которые обрушивают рейтинг спектакля на сайтах отзовиков, плюются и негодуют.

«Значит, хорошие сапоги, надо брать?»

- сейчас попробуем разобраться.

Что нужно сказать сразу: это не классическая постановка, вы не дождётесь точного следования тексту, внимания к описаниям героев и так далее. Персонажи, созданные Алдониным и артистами театра, не похожи ни на книжные образы, ни на созданные кем-либо. Акцент в спектакле, в отличие от того же нашумевшего фильма Локшина, сделан на юмор, я бы даже сказала, на фарс и временами гротеск. Если всё это не вызывает в вас отторжения, есть шанс, что вы пополните ряды поклонников спектакля.

И небольшое отступление.

Я давно договорилась с собой

Раньше я не могла смотреть экранизации и пьесы по любимым произведениям. Ну они же не такие, как в книге, говорят не так, не так себя ведут и даже (о Боги мои!) иногда произносят не канонический текст. Но есть небольшое «но», такой подход обедняет, ведь и театр и кино - совершенно другие области искусства, и дословное следование тексту часто невозможно, нужно использовать другие приёмы.

И как же беден был бы наш мир, если бы мы все были одинаковыми и даже наше представления персонажей в голове ни чем бы не отличались. Творчество бы вымерло?

«Вы любите Булгакова, я люблю Булгакова: чего зря время терять? Скорее покажите мне его произведение вашими глазами», - именно так я мысленно говорю режиссёру, постановщику, художнику, иллюстратору, прежде чем посмотреть фильм, спектакль или иллюстрации по «Мастеру и Маргарите». И этот дисклеймер нужен именно мне.

Слишком любима и дорога книга, слишком точные образы и интонации в голове (когда я читаю книгу, то словно смотрю кино – раньше я думала, что так происходит у всех, как выяснилось, нет), как же велик соблазн воскликнуть: «Нет-нет, всё было совершенно не так». Но да, я давно договорилась с собой, что смотрю отражение любимого романа в глазах другого талантливого человека. И это может быть очень интересно.

Прошу прощения за долгое предисловие, но оно необходимо. Как часто мы видим комментарии к фильмам, пьесам и иллюстрациям: «совершенно мимо образов» или же наоборот: «удивительное попадание», вот только это означает, что не попали именно в ваши образы. Внимательный читатель спросит меня, а как же описание персонажей, сюжет и т.д.? Конечно, соответствие авторскому виденью желательно (если опять же это не пьеса или кино «по мотивам»), но описание всё равно не даст точных образов. Скажу кощунственную вещь: иногда отличные от каноничных образов могут стать очень удачными, например, образ Камбербэтча в роли Шерлока.

Персонажи спектакля Сергея Алдонина

Совершенно не похожи на описанных у Булгакова.

Начнём с Воланда, которого играет сам Сергей Алдонин.

Образ персонажа взят из ранних редакций. Он больше похож на образ Коровьева, шута и кривляки. Замечу, что в ранних редакциях (черновиках) у Воланда не было свиты, а сам Воланд какое-то время был Фаландом, а до этого и Азазелло.

С каждой новой редактурой Воланд становился всё более зловещей и величественной фигурой, а вот юмористические черты Булгаков как раз отдал свите: Коровьеву, Бегемоту, в меньшей степени Азазелло. То есть все черты, которые раньше совмещал в себе Воланд, были переданы Булгаковым кому-то из свиты, которая является отражением их хозяина.

Помните эпизод из книги, когда к Воланду приходит незадачливый буфетчик из Варьете?

«– Вчера вы изволили фокусы делать… – Я? – воскликнул в изумлении маг. – Помилосердствуйте. Мне это даже как-то не к лицу!»

Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Воланду книжному «не к лицу», для этого у него есть свита.

В спектакле же Воланд и правда очень походит на Воланда из ранних редакций, но при этом свита тоже присутствует. И Воланду в постановке «к лицу» шутить, хохмить, пугать, собственноручно наливать свите водку и даже кормить Бегемота сосисками. Воланд может быть как кривляться, как быть на одной ноге со своей свитой, так и быть грозным.

Характер Воланда выдает и его сценический образ: грим на лице, намекающий, что перед нами скорее лицедей, разный цвет глаз передан через брови: одна обычная, вторая устремлена ввысь под углом сорок пять градусов. Хотя, возможно, это моё виденье, и этим создатели хотели сказать что-то другое.

А что же свита?

Наиболее выделяется Бегемот, который совершенно не похож на Бегемота книжного. Он немногословен, и таланты кота перед нами не то чтобы открываются по полной. Бегемота в спектакле мало.

Образ Геллы тоже не книжный, её внешность скорее противоположна описанной в книге. Впрочем, это можно сказать почти о всех героях пьесы.

Сначала я удивилась, зачем свита такому Воланду? Но вскоре этот вопрос прояснился. Свита во главе с Воландом отыгрывает других героев романа, к примеру, команду Стравинского в клинике. Впрочем, не только свита и Воланд. Маргарита тоже произносит не свои слова (а вот не скажу кого, сходите посмотрите сами).

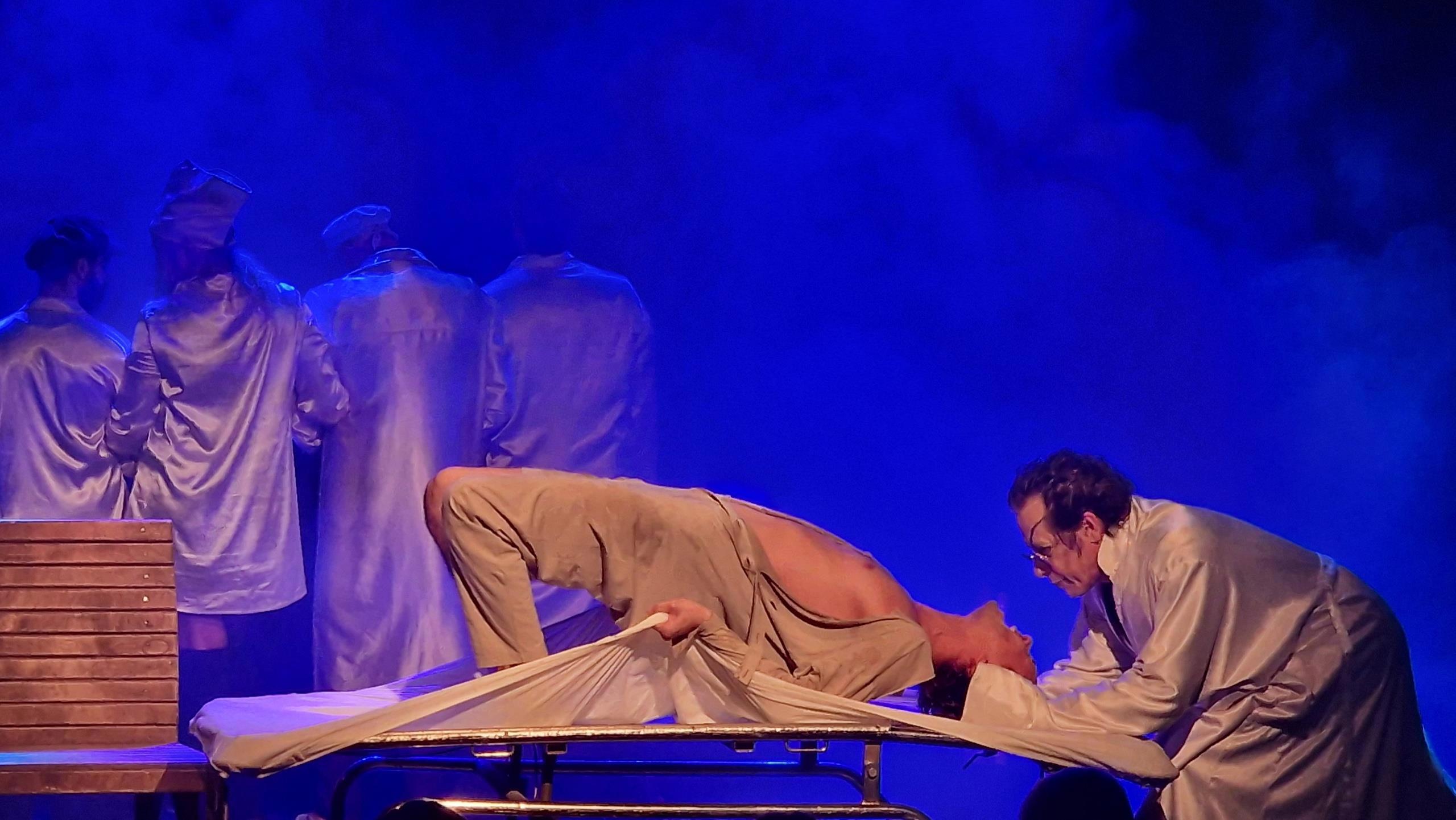

Этот приём мне показался очень интересным, особенно сильной для меня стала сцена с Иванушкой и Старинским (Воландом), когда выгнувшийся дугой на кушетке поэт под воздействием обращенных к нему слов склонившегося над ним Воланда «начинает» вторую Ершалаимскую главу.

Сценография и приёмы

Интересно и появление мастера в окне на стене зала, оригинальны некоторые сцены на балу. Заметила я и перекладывание реплик одних героев в уста других (приём, который использовал и Локшин). Иногда такая игра с персонажами бывает очень удачной.

Одним из замыслов создателей стало превращение зала то в зал Варьете, где Жорж Бенгальский вовсю заигрывает со зрителями и даже выбирает дам из зрительного зала для показа фокусов, то в зал из сна Никанора Ивановича Босого. Не могу не предупредить дорогих читателей, что валюту у зрителей отнимают на полном серьёзе, будьте бдительны. «Скупого рыцаря» Пушкина из сна вы тоже увидите.

Не могу не признаться, что мне лично было жаль сценического времени, которое не резиновое, и благодаря такой долгой игре со зрителями, которая часть этих зрителей, несомненно, повеселила, потому что режиссёру пришлось пожертвовать другими сценами из романа, по моему скромному мнению, более важными. Но здесь надо оговориться. Во-первых, как я уже отмечала, спектакль меняется время от времени, и я не знаю, насколько эти сцены являются монументальными для создателей. Да и многие зрители любят приём слома четвертой сцены и определенный интерактив, тем более, что спектакль сделан в пародийном и юмористическом ключе.

И вот здесь мы подходим к главному. Во время этого спектакля я испытывала дичайшее желание взять интервью у Сергея Алдонина. Задать ему тысячи своих почему. Поэтому пока многое я оставлю за кадром, а вдруг (ну вдруг!) такая возможность появится, и тогда все спорные моменты удастся прояснить. Ну а если нет, я просто расскажу вам об этом в другой статье, но вместо ответов режиссёра у вас будут предположения вашей покорной слуги.

А пока скажу одно: настоящий театр должен вызывать споры. Он и должен удивлять, приглашать к разговору, не отпускать, провоцировать вас открыть тексты, углубиться внимательнее в суть того, о чём говорили на спектакле. А неоднозначная реакция почти всегда - признак того, что стоит посмотреть и составить своё мнение.

«Ведь если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?»