В космос клином

Автор: Евгений КрасКосмос – это ракеты, а ракеты – это космос. Хотя ракеты сейчас применяются не только для полётов в космос… в основном не для полётов в космос. Историю появления ракетного оружия в мире вообще и в России в частности я немного зацепил в своей заметочке «Как оно там было и что происходило» (https://author.today/post/11787 ). Потом дело как-то двигалось, вспыхивали во мраке имена, а потом появился Циолковский, который предложил использовать кислород с водородом для ракетного двигателя. Наверное, именно с этого и начались ракеты космические, хотя первые прототипы появились сильно позже. Сейчас двигателей для них понаделали много и вариантов топлива с окислителем для них стало уже достаточно для того, чтобы я посчитал слишком скучным, чтобы их перечислять.

Все они имеют свои достоинства и недостатки, но есть и одно общее качество – наметился предел. То есть дальнейшее совершенствование конструкции двигателей не много даёт в части их эффективности. Среди конструкторов началась определённая суета, ведь тот, кто угадает из возможных вариантов тот, который даст явное преимущество над конкурентами, получит серьёзную фору в космосе. А космос сегодня – это очень серьёзно, престижно, да и прибыльно уже. Есть из-за чего напрячься.

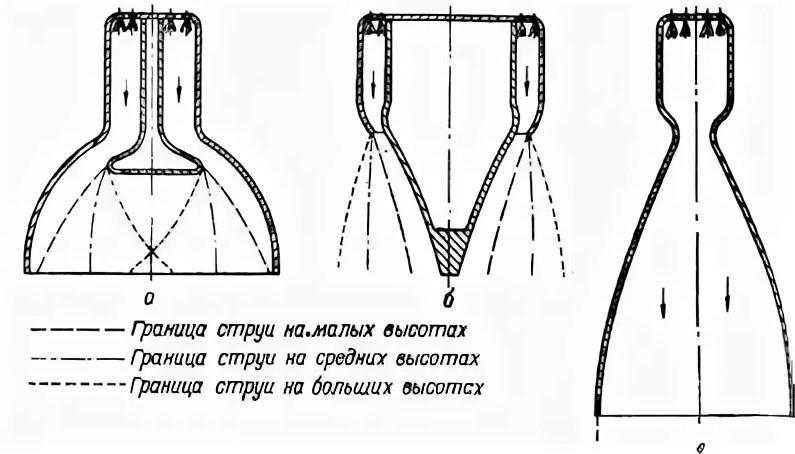

Все работы конечно ведутся секретно, но кое-что просачивается… самое свежее, что просочилось для широкой публики называется «aerospike» по-английски. Ну, а по-русски это «клиновоздушный двигатель». Точнее «клиновоздушный ракетный двигатель» или КВРД. Речь здесь на самом деле не о двигателе, как таковом (Он всё тот же – химический), а о конструкции сопла. Обычное конусное сопло, которое примелькалось публике в фильмах – не единственный вариант. Вот, например, картинка из учебника 60-х годов с тремя основными вариантами сопел жидкостно-реактивных двигателей (ЖРД):

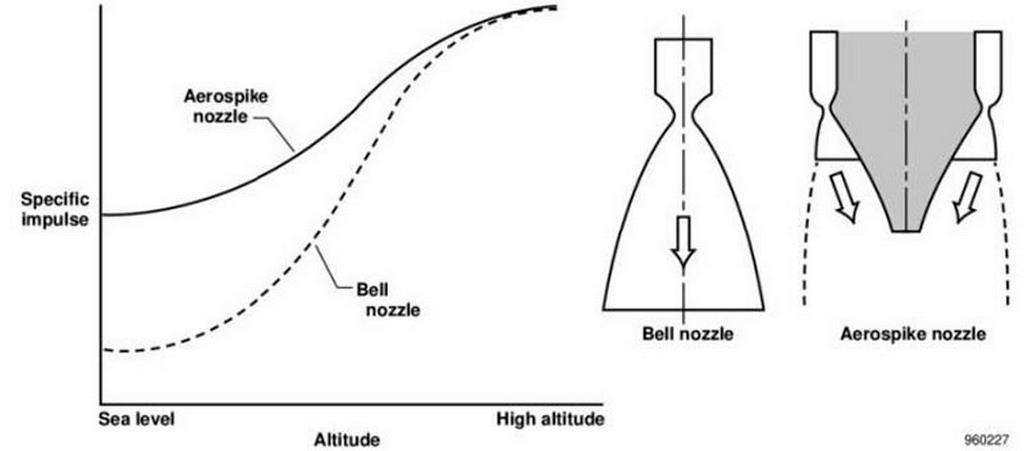

Третья картинка – это «классическое» сопло, а во втором варианте форма струи формируется за счёт набегающего потока воздуха и зависит от давления воздуха и скорости полёта. Здесь нужно обратить внимание именно на этот второй вариант. Именно вокруг него в последнее время и возник определённый шум. Ага – это разновидность того самого КВРД. Общий принцип работы – это довольно много слов. Если коротко, то схема с отрытой частью горения даёт определённые преимущества при полёте ракеты в воздушном пространстве. Экономия горючего до 20 процентов… всё такое. Однако там тоже какой-то накатанной дороги нет, а проблемы есть. Но этим вариантом сопла занимались и занимаются сейчас. Вот картиночка, которая описывает преимущества КВРД перед конусным закрытым соплом:

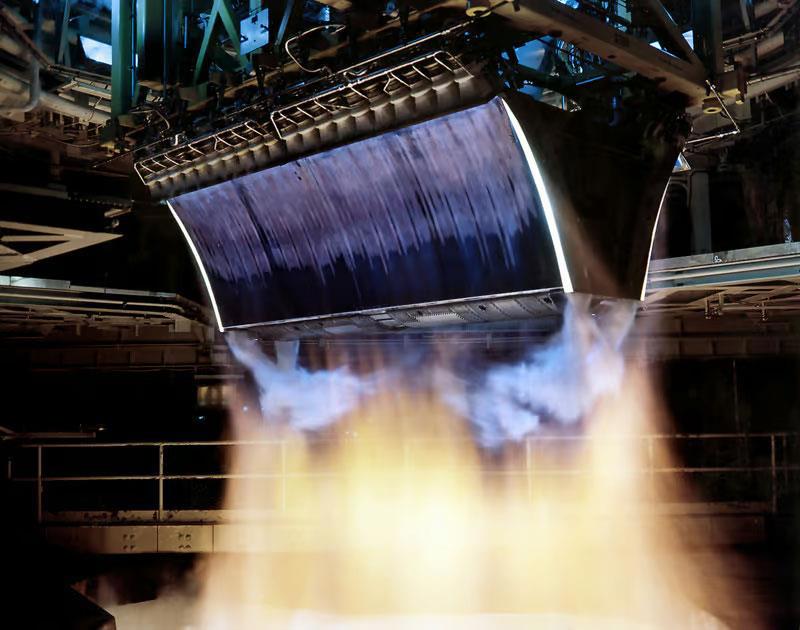

Говорят, что такой вариант сопла рассматривался сэшэашниками при проектировании их «космического челнока». Но то ли мозгов не хватило, то ли времени, то ли по другой причине, но они всё же использовали тогда более традиционный вариант. Хотя работы проводились очень серьёзные в этом направлении. Вот фотка от сэшэашников одной из разновидностей такого сопла в работе:

Сейчас же шум поднялся не из сэшэании, а из-за немецкой компании «Polaris Raumflugzeuge». Заголовки в сети такие, что аж дух захватывает. Поверить им, так немцы уже разработали первый в мире космический самолёт и никак не меньше. На самом деле всё, конечно же намного скромнее. Они на самом деле сделали, но не самолёт, а небольшую действующую модель под названием «MIRA I». Вот фотка этой модельки сбоку:

А вот фотка ещё более впечатляющая спереди-снизу:

Моделька совершила несколько успешных полётов на четырёх обычных турбореактивных двигателях и было решено провести испытания с двигателем КВРД. Тут-то и произошла неприятность. Вот фотография первого взлёта этой действующей модели… попытки взлёта:

Дело в том, что в следующее мгновенье моделька полетела со скоростью 169 км в час куда-то в сторону, ну и побилась вхлам, конечно же. Испытания на этом пока и закончились. Немцы заявили, что это ветер модельку опрокинул (почему-то не добавили, что ветер из России). А вообще они считают, что всё прошло просто чудесно, и они строят сразу две модельки размером побольше («MIRA II» и «MIRA III») для продолжения испытаний. Очевидно, что причина их духоподъёмности проста – работы ведутся «при поддержке Бундесвера», у которого деньжата водятся… для нужных людей.

Теперь вместо беспилотника «MIRA I» длиной немного больше 4 метров у них готовят к испытаниям «MIRA II» и «MIRA III» длиной по 5 метров. В конце трудов у них имеется план разработки космоплана, известного сейчас как проект «Аврора» («Aurora»). Преимущества данного самолёта по заявлениям разработчиков выглядят следующим образом…

Первое – он может взлетать и садится с аэродромов, и это должно быть очень недорого по сравнению с традиционными ракетами (хотя на их схемах полёта в космос фигурирует-таки одноразовый «разгонный блок»).

Второе – на подготовку к взлёту нужно будет меньше суток (сильно сомневаюсь вообще-то).

Третье – грузоподъёмность при «суборбитальном полёте» обещают аж 10 тонн при гиперзвуковой скорости полёта, хотя «на орбиту» обещают выводить только 1 тонну полезной нагрузки (не ясно, о какой «орбите» речь).

Четвёртое – это «уникальный уровень безопасности», который заключается в возможности прервать полёт на любой стадии (Правда, что ль? А как с орбиты спускаться собираются?). Ну и «уникальная экологичность» в довесок за счёт «экологически чистого топлива» (а керосин теперь совсем экологически чистый разве?).

Катастрофа первого беспилотника немного не вяжется с праздничным настроением экспериментаторов. Мне почему-то кажется, что душу (да, ладно – карман в основном) разработчикам греют идеи о военном применении космоплана, которые поминают как «гиперзвуковая разведка и другие оборонные применения» за счёт максимальной высоты полёта более 100 км на скорости более 10 Махов. Ну и «беспрецедентная надёжность и отказоустойчивость».

Они не уточнили, на чём держится заявленная несокрушимость будущего космоплана, на котором будет стоять два типа двигателей. Между тем – это серьёзный вопрос, ведь получается так, что в разных режимах может использоваться только один тип двигателей. Другой в этот момент будет просто «ненужным грузом» вместе со всеми системами, которые его обслуживают. Второй интересный вопрос – а как «атмосферные» двигатели поведут себя после возвращения из космоса. Очевидно, что их нужно будет соответствующим образом дорабатывать под такие экстремальные условия. Этого пока никто не делал… будут проблемы? Не сомневаюсь!

Два типа двигателей пришлось поставить видимо потому, что КВРД на скоростях до трёх Махов не шибко эффективен вообще-то. То есть для запуска КВРД в его оптимальном режиме нужно достичь скорости не менее скорости звука с гаком. Только тогда можно запускать «космический» движок… а тут 10 тонн полезной нагрузки и прорва горючки. Как-то сомневаюсь я что-то, что эта сковорода заговорит двухстворчатая система заработает, особенно в том, что заработает без сбоев. Дело в том, что надёжность любой конструкции зависит напрямую от количества деталей в ней. Здесь оно просто запредельное. Но… поживём – увидим.

Понятно, что без картинок сейчас никуда, и «Polaris» этот фактор не упустил из вида. Оцените романтизм их колажика с «Авророй» в космосе:

Небольшая схемка на всякий случай для особо любопытных типа меня:

Меня на этой схемке, например, заинтересовало то самое место на носовой части, которое предназначено «для дозаправки» космоплана после взлёта. Тут сразу возникают вопросы и насчёт времени подготовки, и грузоподъёмности, и «сверхнормативной» надёжности. Но главное – о скорости, на которой они собираются заправлять космоплан, с учётом особенностей обоих типов двигателей космоплана.

В целом должен заметить, что всё непросто, и дела видимо не далеко продвинулись от линии старта, несмотря на то что изучение этого типа двигателей в разных странах мира ведётся примерно с середины 50-х годов. То, что к данному вопросу присоединились немцы ни о чём не говорит. Хотя возможно это означает, что сэшэашники просто махнули на это дело рукой, передав свой опыт и немного деньжат немцам.

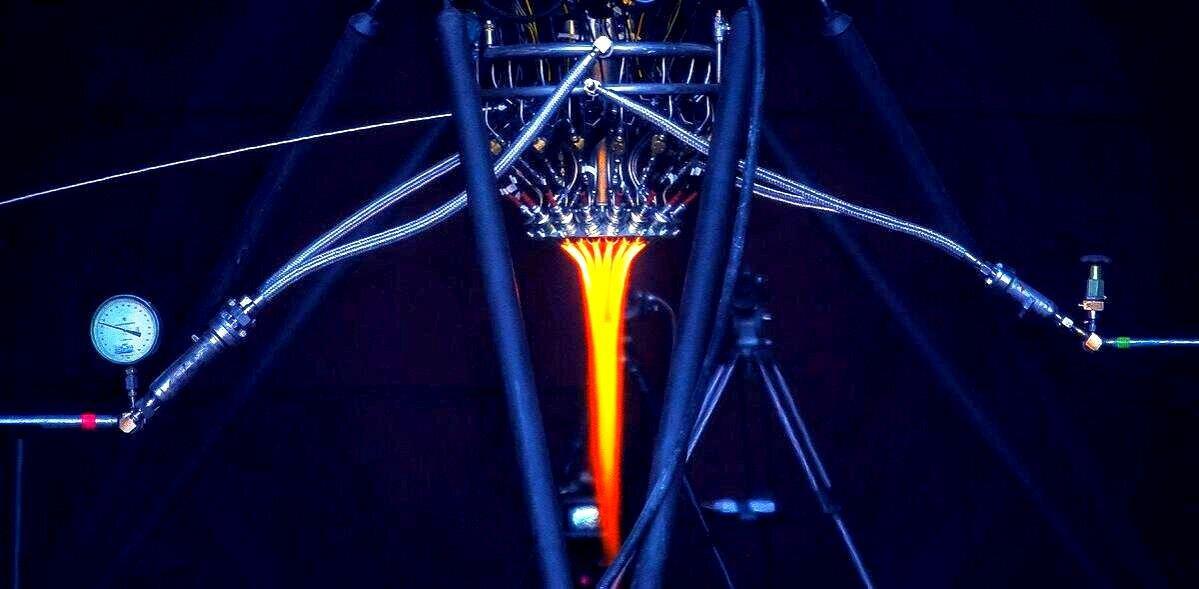

У нас в рамках разработки многоразовых ракетных систем в 22-ом году в г. Нижняя Салда Свердловской области были проведены успешные испытания опытного ракетного двигателя типа КВРД на паре водород-кислород. Пара довольно сложная, но именно этот вариант позволил успешно решить проблему охлаждения центрального тела сопла, что в свою очередь позволило снизить размеры и массу двигателя. Вот фотка этой установки:

Вот так покрасивше:

Что там в этом направлении происходит сейчас, я не слышал, но вряд ли наши успокоятся на половине пути… хотя «перекур» могут устроить запросто.

Ну, что сказать по поводу этого направления? Я не профессионал и могу судить обо всём только сильно поверхностно. Так кажется, что внедрение подобных систем в современное ракетостроение может немного оттянуть подступающий застой в развитии ракетной техники, но стать каким-то «прорывом» не может по определению. Разумеется, это совершенно не значит, что задачи перед разработчиками стоят какие-то второстепенные и простые. Всё очень заумно и, наверное, необходимо. И заниматься этим нужно, даже если в конце окажется, что это тупиковый путь. Отрицательный результат – это тоже результат.

Что касается немецкой разработки… надёжной она не будет – это точно. Эффективной? Ну… не знаю. Может что-то у них и получится, но это случится точно не завтра и даже не через пятилетку. Поэтому следить за этими событиями выпучив глаза особой нужды не вижу. Такие дела…