Золото партии или народа?

Автор: Олег Палек

Сейчас золото можно купить, но невыгодно. Родное государство по-прежнему на страже своих наших интересов. Все, что связано с самородками или ломом из ломбарда — криминально. Слитки купить можно, только НДС 20% при продаже делает такое вложение бессмысленным, если хранение не на десятилетия. В 2022 году НДС отменили, но ввели обязательную передачу сведений о покупателях в Росфинмониторинг. Т.е. государство будет знать, что вы храните золото. Как государства (не только Россия) используют такую информацию, особенно в кризисное время, думаю, не стоит говорить. Даже США занималась конфискацией золота у населения. Продать слиток можно только через 3 года, иначе надо заплатить налог 13%. Ликвидность низкая, мало пунктов легальной скупки. Обязательно сохранять сертификат, не дай бог царапина — сразу большой дисконт.

У инвестиционных монет слишком большой спред между покупкой и продажей, в коллекционных надо разбираться. Кроме того, хранение «физического» золота затруднительно: дома украдут, за ячейку банка надо платить но и там могут украсть. Разве что в землю, как в стародавние времена  .

.

Металлические счета имеют большой спред, заработать трудно. Всякие ПИФы или ETF, связанные с золотом — маленький доход из-за цепочки посредников. Да и вообще, на долгосроке золото не опережает инфляцию, только если сохранить средства. Еще вопрос доверия к отечественным ПИФам, а иностранные заблокировали в 2022 году.

Многие люди, вышедшие из «совка», к золоту относятся с пиететом. «Вечная ценность», «настоящие деньги» и прочее. Сколько государство не изымало золотишко, это только укрепляло его ценность. Две войны и несколько конфискационных денежных реформ на памяти трех поколений убеждали: с деньгами может случиться что угодно, а золото вечно.

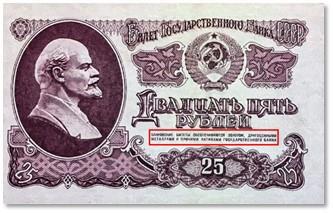

На советской купюре есть надпись: «Банковские билеты обеспечиваются золотом…» (см. фото). С 1961 года около грамма за 1 рубль. Реально же к 80-е годам грамм чистого золота стоил больше 100 рублей. Но что значит «стоил»? Владеть слитками в СССР было запрещено, можно купить только ювелирные изделия. За 100 рублей продавалась ювелирка весом не один грамм, а меньше, потому что в стоимость включалась «работа» и «художественная ценность». Все эти «добавки» не учитывались скупками, которые брали изделия, как лом.

В конце 70-х вообще простые кольца купить было нельзя, только с камнями, которые ломбарды не принимали. Камни чаще всего оказывались искусственными, а стоили нередко дороже золота. Я как-то в середине 80-х пытался сдать мамино кольцо с большим рубином. Золото приняли на вес по цене в разы дешевле той, чтобы была в ювелирном магазине, а камень посоветовали выбросить: просто стекляшка. Хотя кольцо было куплено в официальном советском магазине. Накрутка государства на изделия с камнями могла доходить до 1000%.

В массовой продаже не было натуральных камней. Чаще всего химики варили корунд из глинозема, с окрашиванием. Добавка хрома давала красный цвет — вот тебе и «рубин». Титан — синий цвет, т.е. «сапфир». Железо в смеси с марганцем давало благородный розовый цвет. Сейчас такие «драгоценные камни» продаются на алиэкспресс на вес. Крупный рубин с бриллиантовой огранкой 10 мм в диаметре (типа того, что на рисунке в начале истории) продается за 100₽. Если перевести на советские деньги, менее 1₽. В советское время себестоимость такого камня при промышленном производстве была ниже 5₽, а продавался (в составе украшений) за 50-100₽.

Тоже самое с турмалинами, голубыми шпинелями, александритами — на территории СССР просто не было месторождений этих камней, подходящих для огранки. Бриллианты заменяли «фианитиами», в западной терминологии «цирконами», которые на два-три порядка дешевле натурального алмаза, а сейчас стоят почти как стекло.

Если были нужны кольца на свадьбу, при покупке требовалась справка из ЗАГСа. Возможно, это произошло из-за дефицита золота, вызванного его продажами за рубеж в то время.

Кстати, кто пытался продать золото после перестройки, столкнулся с тем, что западные ломбарды принимают советскую 583 пробу с 20% дисконтом, потому что часто вместо 10% серебра в ней медь. В частности, мой друг в 90-х принимал оплату за квартиры советским золотом. Пошел к ювелирам, те отказались его принимать: слишком много меди, а делать аффинаж дорого и незаконно. «Ремедиум», как говорят. 375 проба вообще не нужна. 750 пробу еще можно продать, но она была редка в ювелирных магазинах СССР. Изделий из 9xx пробы я не видел вообще. В 2000 году Россия перешла на международную 585 пробу, фактически признав, что продавала нашим гражданам некачественный товар.

Вкладываться в то время в золото было глупо еще по одной причине: государство в любой момент могло его конфисковать, такое многократно случалось (в США, кстати, тоже).

Если ювелирку сохранять, как инвестиции, то ни в коем случае не надевать, потому что, во-первых, потеряется товарная ценность, придется отрывать бирку с пломбой. Во-вторых, вы «засветитесь», т.е. окружающие узнают, что у вас есть золото. А это чревато визитом «домушников». А милиция может навести.

Конечно, продать можно было не только государству, но и частным лицам. Только осторожно, без каких-либо объявлений, не то можно попасть по статье за спекуляцию плюс страшную 90-ю статью (вплоть до расстрела). То есть в подарок, или бартером.

В общем, что тогда, что сейчас владеть золотом — одни проблемы и разорение. Странная репутация для «вечной ценности». Похоже, вложения в золото только для богатых.