Как испанский Румата нашёл свою Киру

Автор: Николай Владимиров

«Быть голубкой его орлиной!»,

(с) Марина Цветаева

«Судьбы, кто вас выдумывает?»,

(с) Валентин Пикуль

В романе Айзика Азимова «Конец вечности» ход мировой истории нетрудно изменить, переставив ящик с одной полки на другую. А возможно ли совершить нечто подобное в настоящей истории?

На самом деле, возможно. Мы уже рассказывали, в нашей статье «Социализм или Советский Союз», что горбачёвскую Перестройку было несложно предотвратить, открыв проход в некий день 1985 года ради получасовой беседы с секретарём ЦК КПСС Григорием Васильевичем Романовым. А судьбу американских индейцев – ацтеков, майа и инков так же легко изменить, открыв проход в 1509 год, чтобы положить железный брусок под компас некой испанской карраки. Забирать его обратно совсем не обязательно. Если на следующее утро вахтенный получит десять линьков за просмотренную диверсию, то это исключительно его проблемы. Тем более что в альтернативной реальности вахтенный останется цел и невредим, а каррака благополучно вернётся в Испанию.

Высадка Кортеса через десять лет на мексиканском побережье всё же состоится. Вот только на этот раз «благородный дон» упрётся в банальный языковой барьер и полное невежество относительно страны, которую собрался завоевать. К тому же Кортес, при всех его достоинствах – юрист, дипломат, прохиндей-крючкотвор – но не полководец. О чём свидетельствует и бегство из Мехико в «Ночь печали», когда «благородный дон» положил две трети своей армии, и тяжелейшая осада Мехико, имевшая место год спустя, и провальный Гватемальский поход.

В лучшем случае испанцы ограничатся тем, что ограбят близлежащие индейские города и уберутся восвояси. В худшем, как и в текущей реальности, благородный дон оснует «Богатый город Истинного Креста», а следом за ним другие испанские командиры оснуют ещё несколько городов. И в том, и в другом случаях по возвращении на Кубу Кортеса ждёт арест и отправка в кандалах в Испанию, для предания суду по статье: «Организация незаконного вооружённого бандформирования». По итогам суда самого «благородного дона» будет ждать верёвка, а людей из его отряда – различные сроки на галерах Его Величества.

Разумеется, со временем испанцы разберутся в ситуации. Вот только, в этой, альтернативной реальности, им и в голову не придёт с горсточкой смельчаков атаковать громадные империи, способные выставить десятки и сотни тысяч воинов. Пусть индейские копья оснащены всего лишь обсидиановыми наконечниками – как заметил Берналь Диас дель Кастильо в своей «Правдивой повести о завоевании Новой Испании», эти копья были куда как длиннее испанских пик.

Несмотря на то, что первое время индейцы считали коня и всадника единым, сошедшим с неба существом, а пушку живой, это не делает их дураками. Тем более что и в текущей реальности они разобрались в ситуации достаточно быстро. В предлагаемой альтернативной реальности процесс покорения растянется на десятилетия – рано или поздно индейцы смекнут, что к чему, и научатся давать сдачи. Что в свою очередь означает – у них появится трофейное испанское оружие, трофейные лошади, пленники – и далеко не всех их немедленно и сразу принесут в жертву богам, а затем схарчат. Среди испанцев, как и среди наблюдающих за процессом голландцев и англичан найдутся ловкие и ушлые ребята, готовые как продать индейцам лошадей и оружие, так и научить их коневодству, обработке металлов и производству пороха – за щедрую плату в золоте, которого в Латинской Америке немеряно, и настоящей цены которому индейцы не знают.

Словом, в альтернативной реальности индейские государства нынешней Латинской Америки имеют неплохие шансы устоять. В лучшем для себя случае испанцы сумеют покорить Тласкалу, а в худшем не дойдут и до неё, ограничившись освоением побережья, как португальцы в Индии. Не имея перед глазами примера, в виде успешного завоевания Ацтекской империи, не сунутся они и в Перу, в «социалистическую» державу инков – Тауантинсуйу. Заметим, что неграмотный, подписывавшийся через трафарет Франсиско Писсаро, будущий завоеватель инкской державы, не просто служил под началом Кортеса – сам «благородный дон» по матери тоже Писсаро.

Правда, это означает, что в неприкосновенности останется религия ацтеков и майа, предусматривающая массовые человеческие жертвоприношения и ритуальный каннибализм. Страшно представить, что будет, если подобные традиции доживут до просвещённогоXIX века. Тем более, до не столь просвещённого ХХ века или до совсем непросвещённого века XXI, толерантные традиции которого предлагают мириться с любой мерзостью. К чести инков заметим, что в отличие от соседей по континенту, ни человеческими жертвоприношениями, ни каннибализмом они не баловались.

К счастью или к несчастью – что лучше, решайте сами, никакой гипотетический путешественник во времени на борт испанской карраки не попадал, железо под компас не подкладывал, и в естественный ход истории не вмешивался. (А если вмешивался, мы об этом никогда не узнаем). В результате каррака благополучно вышла к американскому континенту, о существовании которого полумиллионное испанское население Карибских островов в те времена уже знало – но о размерах, местоположении и начертании береговой линии имело самые смутные представления.

По каковой причине упомянутая каррака на полной скорости и налетела на прибрежные камни – треск ломающихся шпангоутов, рёв врывающейся в трюмы воды, рвущиеся канаты и падающие за борт мачты... На утро десять испанских моряков, включая упомянутого вахтенного, которому в альтернативной истории грозила лишь порка, изрядно оборванных, помятых и поцарапанных, мокрых как мыши, а самое главное – безоружных, поскольку порох подмок, а холодное оружие утонуло, выбрались на незнакомый берег.

Где их моментально сцапали местные индейцы. Четверых – надо полагать, самых упитанных, сразу принесли в жертву богам, освежевали, расчленили, а затем скушали. Оставшихся шестерых посадили в деревянную клетку у подножия теокалли – трошки подхарчитесь, ребята, прежде чем сами пойдёте на корм Тескатлипоке.

Индейцы не знали, что у одного из испанцев была припрятана дага – длинный обоюдоострый кинжал, который берут в левую руку для защиты, фехтуя. Не станем рассказывать, где именно припрятана – посмотрите картинки, почитайте про моду того времени и догадайтесь сами. Пока пятеро моряков развлекали индейских жрецов-папауаков испанскими народными песенками, упомянутый ушлый шестой перепиливал сыромятные ремни, удерживавшие жерди, из которых была собрана клетка – а заодно и сами жерди. Под утро шестеро испанцев, свернув шеи жрецам, а заодно и кое-кому из попавших под руку местных, ушли в джунгли.

Блуждали они по этим джунглям полтора месяца – и за эти полтора месяца четверо испанцев погибли. Кого-то, ещё во время побега, подстрелили из лука индейцы. На кого-то с дерева прыгнула пума, кого-то укусила ядовитая змея, кто-то травануся местными фруктами, а кто-то, провалившись по пояс в болото, подцепил лихорадку. В начале седьмой недели двое уцелевших, едва живых от голода испанцев добрались до городка, в котором проживало другое индейское племя.

К этому времени индейское «сарафанное радио» разнесло информацию о конфузе, приключившемся в том, первом племени. К тому же оба уцелевших испанца были до невозможности тощи и грязны. Предложить таких богам индейцы не рискнули, опасаясь вызвать их справедливый гнев. На совете вождей было решено испанцев в жертву не приносить, не расчленять и не харчить. А подкормив, научить говорить на местном наречии – науатле, после чего подробно расспросить, что они в том, первом племени видели. Их соплеменники, попадавшие в первое племя пленниками, по понятным причинам назад не возвращались, а потому ничего не могли рассказать. На что индейцы второго племени стремились отплатить тем, первым индейцам той же монетой.

Так спасшиеся испанцы остались в индейском племени – и прекрасно в нём прижились. Облачились в набедренные повязки – их собственная одежда успела превратиться в лохмотья. Отпустили, как это и положено индейцам, длинные волосы. Татуировались. Женились на индеанках. История благополучно умалчивает, баловались ли спасшиеся доны человечинкой.

Тем временем в дом, где поселили испанцев, начала наведываться дочка местного верховного вождя. Было ей в ту пору лет шесть или восемь... Знаете – бывают такие настырные до противности девчонки-малолетки, которым непременно надо всё знать. А тут два странно выглядящих белых бородатых дяди, непохожих как на мужчин её племени, так и на соседей-тласкаланцев или на прибывающих из далёкого Мехико посланцев уэй тлатоани Монтесумы. Самое обидное, что ремнём по голой заднице не нашлёпаешь и домой не прогонишь. Как-никак, дочь вождя. Вздумаешь наехать – проблем огребёшь выше крыши.

А через десять лет на принадлежащее племени побережье высадились бравые ребята «благородного дона» Эрнана Кортеса – и обнаружили двух татуированных испанских робинзонов. Обрадованный «благородный дон» предложил обоим присоединиться к его отряду в качестве проводников и переводчиков, поминая долг перед Его Величеством королём и матерью нашей, святой Католической Церковью, а заодно соблазняя высоким жалованием и двойной долей добычи. Один из испанцев, Иеронимо де Агиляр, сразу же согласился. Зато второй, Гонсало Гереро, к этому времени настолько «объиндеился», что не просто отказался, а посоветовал «благородному дону» убираться обратно на Кубу.

Шестнадцать лет спустя, когда занимаемые племенем земли окончательно вошли в состав Новой Испании, успевший выбиться в верховные вожди Гонсало Гереро увёл остатки людей на пока ещё неподвластные испанцам земли. В 1536 году, будучи глубоким стариком, в неравном сражении с конкистадорами Гонсало Гереро пал смертью храбрых, приняв в грудь аркебузную пулю.

Обретя с помощью Иеронимо де Агиляра язык, Кортес предложил племени покровительство и защиту от ацтеков со стороны испанского короля. Вожди подумали, почесали украшенные перьями затылки – и согласились. На вершине местного теокалли, рядом с идолами Уичилопочтли и Тескатлипоки, был установлен деревянный католический крест.

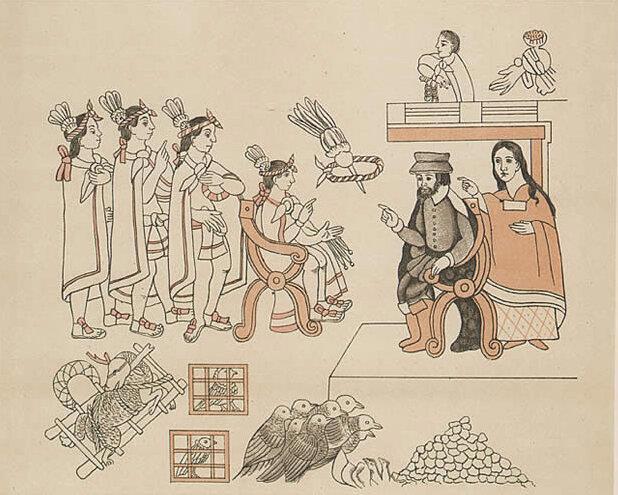

В архаических обществах договоры военного и дипломатического характера принято подкреплять договорами брачными. Знаменитый древнеегипетский фараон Рамсес II Великий, заключив не менее знаменитый договор с хеттами, вынужден был взять в жёны двух хеттских принцесс. У Монтесумы, помимо двух главных, горячо любимых им жён имелась куча второстепенных побочных, взятых не столько в порыве страсти, сколько по причинам дипломатическим. Кортес женился перед самым отплытием из Испании, оставив молодую красавицу жену дома. Ни у кого из испанцев при себе не было женщин – испанские женщины, жёны некоторых конкистадоров появятся в испанском лагере лишь два года спустя, во время осады Мехико летом 1521 года.

Даже не имея возможности получить ответный брачный дар, индейцы не сочли себя в праве нарушить старинный обычай. К этому времени испанцы успели привыкнуть, что после каждого залпа из аркебуз индейцы шатаются, словно пьяные. Но мы никогда не узнаем, как качнуло самого Кортеса, когда перед ним предстала юная красавица в длинном белом платье, с рассыпавшимися по плечам длинными чёрными волосами. «Приветствую вас, сеньор! – произнесла красавица на чистейшем кастильском наречии без малейшего акцента. – Меня зовут Малиналли. Решением совета вождей и волею моего отца я дана вам в жёны...».

Разумеется, первым делом Кортес приказал красавицу крестить – как поступали конкистадоры со всеми своими индейскими подружками. Выяснилось, что она не просто прекрасно говорит по-испански, но ещё и «оглашена» – имеет представление о христианской вере. Как мы уже знаем, девушку звали «Малиналли» – говорившие на собственном диалекте науатля ацтеки произносили её имя, как «Малинче». Сопровождавшие отряд Кортеса католические патеры выбрали ей имя, созвучное с прежним – а потому крестили с именем «Марина».

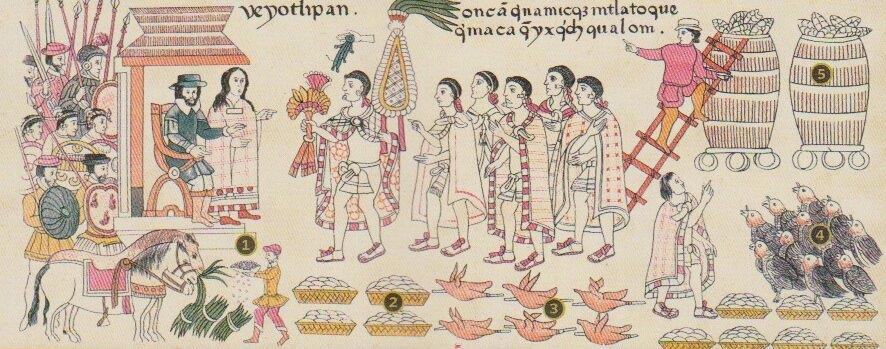

Сперва тласкаланцы, а следом за ними и ацтеки стали называть Кортеса «Малинцин» – то есть, «Маринкин», «человек Марины». С тласкаланским касиком Шикотенкатлем, принявшим в крещении испанское имя Эстебан, с обязательной приставкой «дон», и с правителем Ацтекской империи, уэй тлатоани Монтесумой испанский «благородный дон» говорил посредством своей индейской «Киры». Девочке было всего семнадцать лет, к тому же в архаическом обществе женщине полагается знать своё место. Не удивительно, что представителей местной индейской знати возмущало, что с ними говорит и им отдаёт приказы даже не просто женщина, а совсем молоденькая девушка. Сама девушка в присутствии столь важных персон здорово робела. Во время первой встречи с Монтесумой, на ведущей в Мехико дамбе, на всякий случай она держалась рукой за повод коня своего «дона».

Будь на месте Кортеса неграмотный Писсаро, у индейских вольных городов и империй оставался бы шанс. Вот только Кортес – не только «благородный дон», авантюрист и пройдоха, но и дипломированный юрист. Как дипломированный юрист, «благородный дон» начал задавать своей индейской «Кире» правильные вопросы – и получал от неё подробные и развёрнутые ответы. Между «Богатым городом Истинного Креста», с гарнизоном в восемьдесят человек, составленным из моряков и «ограниченно годных» и захваченном конкистадорами Мехико не было ни одного испанского солдата. Тем не менее, страна была замирена, подчинена и приведена к покорности испанской короне. О высадке колониальных полицейских сил, прибывших специально для его, Кортеса, ареста, отправке в Испанию, с целью предания королевскому суду, «благородный дон» узнал в считанные дни.

Получается, у испанцев был не только огнестрел вплоть до артиллерии, стальное холодное оружие, доспехи и лошади. Помимо этого, они о своих противниках-индейцах всё знали - тогда как индейцы об испанцах не знали ровным счётом ничего.

Прежде всего, Марина рассказала Кортесу о местных странах и народах, об их нравах и обычаях. Об устройстве Ацтекской империи, подданными которой были как её отец, так и она сама, и Союза Городов Тласкалы, о том, как и почему они воюют на протяжении добрых пятидесяти лет. Рассказала она и о том, что тлатоани – верховного вождя, правителя конкретного города избирают «имеющие отцов и матерей» – местная наследственная аристократия. Зато, по вступлении в должность, тлатоани становится для своих подданных фигурой священной, сакральной. Убитый на поле боя вождь – разгромленная армия. Вождь, взятый в плен – покорённый город.

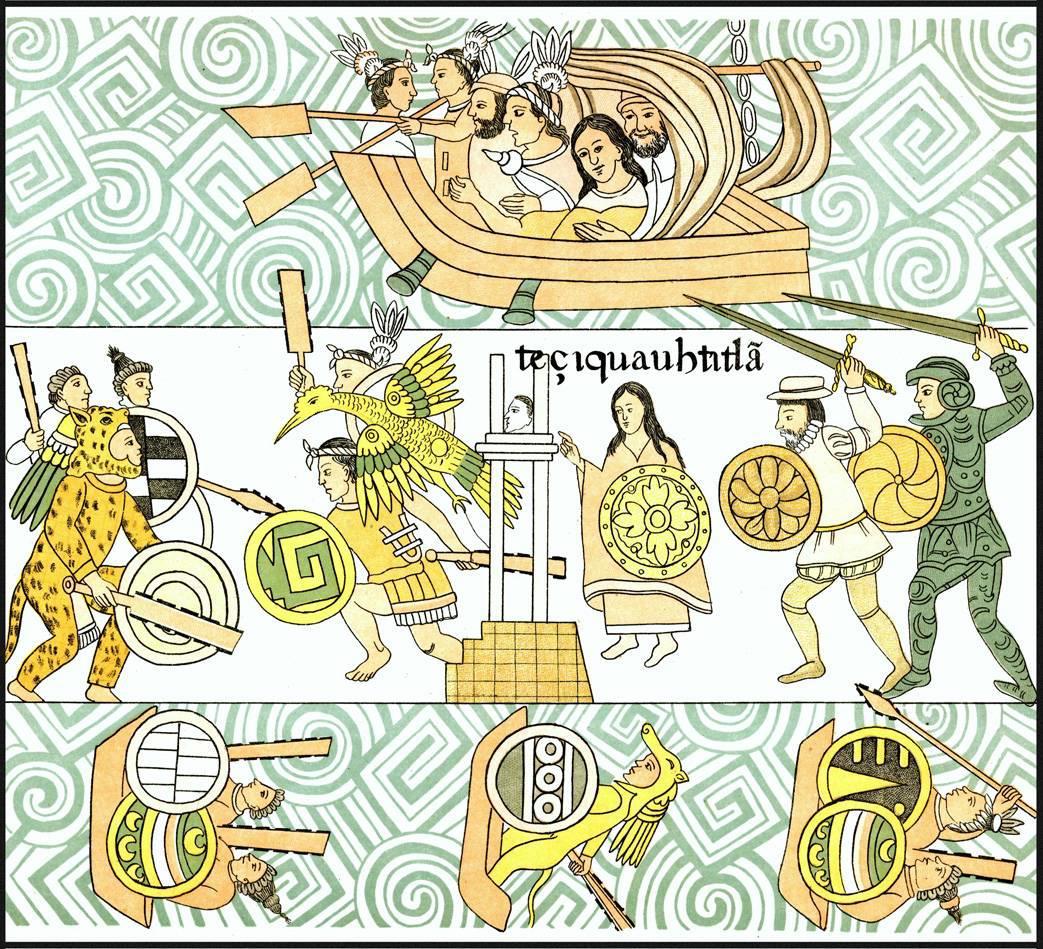

Именно отсюда - арест Монтесумы, согласно официальному отчёту Кортеса, на шестой день после вступления в Мехико, согласно индейским легендам - сразу, на дамбе. Монтесума, как и прежде, рулит империей, но под испанской охраной. Сами испанцы гуляют по Мехико, словно современные туристы. Хлыщат за девицами, пробуют табачок и какао - и то, и другое впервые в жизни... Построили две прогулочные яхты, которые восставшие индейцы сожгли, чтобы не позволить испанцам выйти из города. Идилия продолжалась до тех пор, пока оставшийся в Мехико "на хозяйстве" Педро де Альварадо "Солнышко" не устроил резню на празднике Уичилопочтли. Отсюда же "Чудо при Отумбе", когда располагавший всего двадцатью всадниками Кортес, прорвался сквозь ряды, убил вождя и сбил знамя, заставив индейцев разбежаться.

А ещё Марина же поведала Кортесу «Легенду о пяти солнцах». Индейцы считали, что с Сотворения Мира сменились три эпохи, или как говорили они сами, «три солнца». Правление уэй тлатоани Монтесумы пришлось на четвёртую эпоху или «четвёртое солнце», которое рано или поздно должно сменить пятое.

Мир во времена «первого солнца» сотворил великий и добрый бог Кетсалькоатль. Будучи великим и добрым, человеческим дыханием и человеческой кровью он не питался, потому и человеческих жертвоприношений с ритуальным каннибализмом при нём не было. Однако не всё хорошее длится вечно – в один прекрасный день доброго и хорошего Кетсалькоатля свергли тоже добрые, но не такие хорошие Уичилопочтли с Тескатлипокой, развязавшие бесконечную войну с богиней ночи Коатликуйэ. Так началось «второе солнце» или вторая эпоха. По прошествии дней собравшийся с силами Кетсалькоатль вернул своё царство, начав «третье солнце» или третью эпоху, во время которой человеческих жертв тоже не приносили. Начало «четвёртому солнцу» или четвёртой эпохе положили возжаждавшие реванша Уичилопочтли с Тескатлипокой... Разобиженный Кетсалькоатль с немногочисленными оставшимися верными сподвижниками уплыл на север на волшебном корабле – пообещав со временем вернуться...

Нетрудно догадаться, что испанцев Кортеса, с их железным оружием, лошадьми, аркебузами и пушками принимали за вернувшихся сподвижников Кетсалькоатля. Поскольку сам Кортес на Кетсалькоатля, даже при самом большом желании не тянул, за оного принимали прибывавшего во Фландрии испанского короля Карла V. Людей Кортеса, конкистадоров-первопоходников индейцы называли не иначе, как «теули» – что в переводе с науатля значит «божества».

Обошёлся же «испанский Румата» со своей «индейской Кирой» преотвратительно. Мало того, что всё время ей изменял с другими индейскими женщинами... Что она, чисто по-бабьи, ему прощала, наивно полагая, что её «благородный дон» – большой вождь, по каковой причине у него может быть много жён. С триумфом вернувшись через четыре года в Испанию...

Уголовное дело против Кортеса к этому времени благополучно развалилось. Развалилось оно потому, что Кортес подарил Его Величеству пушку. Саму настоящую пушку, стреляющую девятифунтовыми ядрами – только отлитую из золота. Во все времена во всех странах короли страшно нуждались в деньгах, поэтому пушку переплавили, начеканив из неё двадцать тысяч дукатов. К пушке прилагалось стилизованное изображение Уичилопочтли в виде золотого солнечного диска в человеческий рост высотой, и кое-что по мелочи – в виде золотых индейских изделий, золотых самородков и золотого песка. Сами подумайте – кто в здравом уме и трезвой памяти станет заводить уголовное дело против столь успешного и щедрого подданного?

И так, вернувшись через четыре года в Испанию, успевший овдоветь Кортес... Ах, простите – уже не Кортес, а знатнейший испанский гранд, маркиз де Вилиё с феодальным владением – маркизатом, торжественно испросил руки не менее знатной и богатой испанской сеньоры. Сватом ему послужил никто иной, как самолично Его Величество король Испании Карл V.

Его «индейская Кира» к этому времени всё ещё была молода и красива – ей было, всего-то навсего, двадцать четыре года. Тем не менее, чтобы не путалась под ногами и не вызывала у его новой, законной испанской супруги приступов ревности, в самом начале Гватемальского похода Его Сиятельство маркиз де Вилиё с большой помпой выдал её замуж за одного из своих сподвижников. Справедливости ради заметим, что и самому маркизу де Вилиё генерал-капитаном Новой Испании осталось быть всего два с половиной года.

Берналь Диас дель Кастильо, автор «Правдивой повести о завоевании Новой Испании», в которой мы прочли эту историю, получил от товарищей прозвище «любезник» – угадайте сами, за что. К Кортесу он относился с плохо скрываемым презрением, ни разу не назвав «доном Эрнаном», а только по фамилии – Кортес. Не случайно. Ни Александр Македонский, ни Юлий Цезарь, ни Наполеон, которому ещё только предстояло появиться на исторической сцене, своих людей не обирали и не обсчитывали. Тогда как испанский «благородный дон» проделывал это охотно и с удовольствием, обирая сподвижников как в финансовом, так и в земельном отношении. Зато к Малиналли-Малинче испанский любезник Берналь Диас относится с нескрываемым уважением, называя только и исключительно с присовокуплением титулов и званий. Она для него – однозначно «госпожа», благородная и во всех смыслах достойная «дона Марина», и никак иначе.

На белой полосе в центе, слева направо: ацтеки, в числе которых воин-ягуар, испанские союзники-тласкаланцы, чьим тотемом был орёл, Марина со щитом, "благородный дон" при мече и щите, испанский солдат в доспехах.

На белой полосе в центе, слева направо: ацтеки, в числе которых воин-ягуар, испанские союзники-тласкаланцы, чьим тотемом был орёл, Марина со щитом, "благородный дон" при мече и щите, испанский солдат в доспехах.

Вот и подумаешь – а ведь всё произошло только потому, что некая испанская каррака сбилась – а может и наоборот, не сбилась с курса. Если бы в 1509 году испанский капитан проложил иной курс... Если бы что-то – хотя бы тот самый железный брусок заставил карраку сбиться с курса... Судьбы героев нашей истории, да и история американских индейцев могли бы сложиться совершенно иначе. Вот уж, воистину:

Не было гвоздя – подкова пропала,

Не было подковы – лошадь захромала,

Лошадь захромала – командир убит,

Конница рассеяна, армия бежит.

Враг вступает в город, пленных не щадя,

Потому что в кузнице не было гвоздя.

Впрочем, в оригинале «не враг вступает в город», а «королевство пало».

Такая, значит, история – а завтра будет лучше…