Ипполитов - Иванов

Автор: Игорь РезниковСегодня исполнилось 165 лет со дня рождения Михаила Ипполитова - Иванова. Его многогранная творческая деятельность, как и творческая деятельность композиторов его плеяды – Мясковского, Глиэра, Василенко – была тем мостом, который связал XIX век с ХХ, дореволюционный и послереволюционный периоды.

Михаил Михайлович Ипполитов – Иванов родился 19 ноября 1859 года в Гатчине под Санкт-Петербургом. С детства он учился играть на скрипке, затем, живя уже в Петербурге, получил музыкальное образование в музыкальных классах для малолетних певчих при Исаакиевском соборе. В 1879–80 годах молодой музыкант посещал собрания «Могучей кучки». В 1882 г. окончил Петербургскую консерваторию по классу композиции и инструментовки Н.А. Римского-Корсакова, дирижирования — К.Ю. Давыдова, классу контрабаса — И.О. Ферреро.

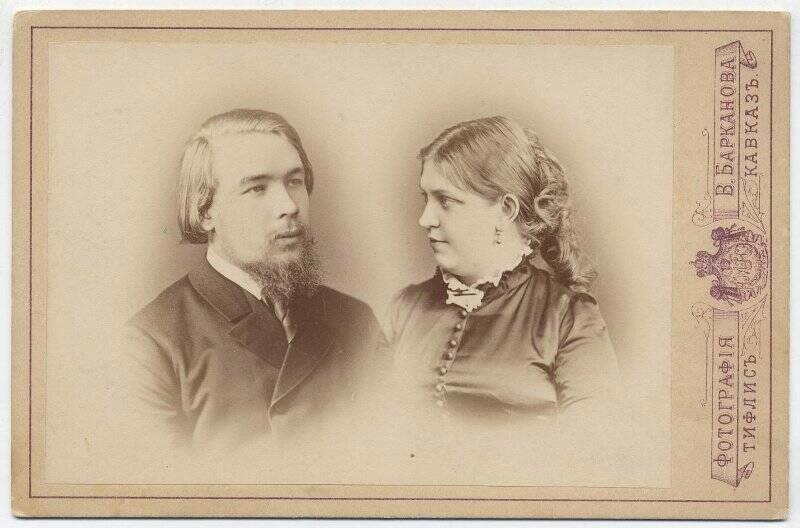

Творческий путь Ипполитова-Иванова начался в 1882 года в Тифлисе, куда он приехал после окончания консерватории по направлению Императорского русского музыкального общества для организации его местного отделения и Музыкального училища при Обществе. Ипполитов – Иванов внес значительный вклад в развитие профессиональной музыкальной культуры и образования в Грузии. За время пребывания там Ипполитова-Иванова и при его живейшем участии были открыты Тифлисское отделение ИРМО, организовано одно из лучших в России музыкальных училищ, коренным образом перестроен репертуар местного Оперного театра, директором которого являлся Михаил Михайлович, с 1894 года регулярно проводились симфонические концерты. В эти годы молодой композитор много сил отдает работе: он возглавляет музыкальное училище, преподает в нем, привлекает к преподаванию свою жену, оперную певицу Варвару Зарудную, которая создала в училище сильную вокальную школу. Тогда же Ипполитов – Иванов создает свои первые произведения. В первых композиторских опытах (оперы «Руфь», «Азра»; сюита «Кавказские эскизы») уже проявились черты, характерные для его стиля в целом: мелодическая напевность, лиризм, тяготение к малым формам. Удивительная красота Грузии, народные обряды восхищают русского музыканта. Он увлекается грузинским фольклором, записывает в Кахетии в 1883 году народные мелодии, изучает их, издает книгу «Грузинская народная песня и её современное состояние». Среди учеников Ипполитова – Иванова крупные грузинские композиторы: З. Палиашвили, Д. Аракишвили.

Тогда же Ипполитов – Иванов создает свои первые произведения. В первых композиторских опытах (оперы «Руфь», «Азра»; сюита «Кавказские эскизы») уже проявились черты, характерные для его стиля в целом: мелодическая напевность, лиризм, тяготение к малым формам. Удивительная красота Грузии, народные обряды восхищают русского музыканта. Он увлекается грузинским фольклором, записывает в Кахетии в 1883 году народные мелодии, изучает их, издает книгу «Грузинская народная песня и её современное состояние». Среди учеников Ипполитова – Иванова крупные грузинские композиторы: З. Палиашвили, Д. Аракишвили.

5 октября 1882 года Ипполитов – Иванов впервые выступил в качестве дирижера на концерте, посвященном 25-летию педагогической деятельности известного местного пианиста и педагога Э.О. Эпштейна, ученика И. Мошелеса. Публичный дебют Ипполитова-Иванова как композитора состоялся 22 января 1883 во время краткого приезда в Петербург: под управлением автора была исполнена симфоническая увертюра «Яр Хмель»

В 1893 году Ипполитов – Иванов переезжает в Москву. Он становится профессором Московской консерватории, где в разные годы у него по композиции занимаются многие в будущем известные музыканты (С. Василенко, Р. Глиэр, Н. Голованов, А. Гольденвейзер, Л. Николаев). Год переезда ознаменовался для Ипполитова-Иванова началом работы в качестве дирижера Московской русской частной оперы. На сцене этого театра благодаря чуткости и музыкальности Ипполитова-Иванова были «реабилитированы» оперы П. Чайковского «Чародейка», «Мазепа», «Черевички», не имевшие успеха в постановках Большого театра. Он осуществил и первые постановки опер Римского-Корсакова («Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный»). Он работал с выдающимися мастерами оперной сцены, среди которых – Н.И. Забела-Врубель, Е.Я. Цветкова, Н.И. Сперанский, М.Н. Инсарова, В.Н.Петрова-Званцева. С 1909 года он дирижировал в Исторических концертах С. Н. Василенко. Под руководством Ипполитова–Иванова впервые прозвучали в Москве «Страсти по Матфею» И.С. Баха (9 марта 1913 года, с участием оркестров ИРМО и учащихся Московской консерватории, хоров консерватории и Синодального училища церковного пения), а также Реквием В.А. Моцарта. Он участвовал в организации музыкальных конкурсов, оказывал методическую помощь периферийным отделениям ИРМО и их училищам. Работал в составе музыкально-этнографической комиссии Общества естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете со времени ее основания в 1901 году. До 1917 года являлся председателем музыкальной комиссии Московского общества содействия устройству общеобразовательных народных развлечений, был членом Наблюдательного совета при московском Синодальном училище церковного пения. В это время были созданы основные духовные сочинения композитора: Литургия святого Иоанна Златоуста (издание 1903), Всенощное бдение, «Семь псалмов царя Давида» для голоса и арфы (издание 1905), хоры «Благослови, душе моя, Господа», «Се ныне благословите Господа». Он автор нескольких опер, поставленных в Москве.

В 1905 году Ипполитов – Иванов исполнял обязанности ректора Московской консерватории вместо В.И. Сафонова, ушедшего в годичный отпуск. В 1906, после отказа Сафонова продолжать работу в консерватории, стал ее ректором. Михаил Михайлович отдал много сил сохранению традиций Московской консерватории в годы Первой мировой войны и Октябрьской революции, стремился сохранить ее профессорско-преподавательский состав, изыскивал необходимые средства и т. д. В 1917 году совместно с Зарудной организовал Оперно-вокальную студию имени П.И. Чайковского (существовала до 1924 года).

К 1917 году Ипполитов -Иванов уже зрелый, сформировавшийся человек и музыкант. К этому времени он — создатель пяти опер, ряда симфонических произведений, среди которых широкую известность приобрели «Кавказские эскизы», а также — автор интересных хоров и романсов, нашедших прекрасных исполнителей в лице Ф. Шаляпина, А. Неждановой, Н. Калининой, В. Петровой-Званцевой.

2 октября 1922 года Совет Московской консерватории принял отставку Ипполитова-Иванова с поста ректора. Ректором стал Гольденвейзер. Коллеги по достоинству отметили самоотверженность Ипполитова-Иванова:

«В ознаменование сорокалетней художественно-музыкальной, педагогической и общественной деятельности М.М. Ипполитова-Иванова, из которой 29 лет он отдал Московской Государственной консерватории, а в числе их 16 лет на посту ректора, правление консерватории, высоко ценя труды, терпение, любовь, с которыми Михаил Михайлович, не щадя своих сил, неутомимо, беззаветно отдавался служению горячо им любимой Консерватории и своим мудрым спокойствием, беспримерным тактом не раз спасал ее в тяжелые минуты, — постановляет: 1) В дополнение к уже принятому Учебным Советом постановлению об избрании М.М. Ипполитова-Иванова почетным Членом Консерватории — назвать его именем Аудиторию оперного класса. 2) Портрет Михаила Михайловича повесить в Малом зале Консерватории рядом с портретом ее основателя Николая Григорьевича Рубинштейна. 3) Предоставить ему в пожизненное безвозмездное пользование занимаемую им в Консерватории квартиру, на что исходатайствовать у Народного Комиссара по просвещению А.В. Луначарского соответствующее подтверждение».

Ипполитов-Иванов сохранил за собой профессуру по оперному классу и композиции.

В 1924–25 гг. Ипполитов-Иванов был ректором и профессором Тбилисской консерватории. Среди учеников этого периода А. Баланчивадзе. В 1925 г. вернулся к дирижерской деятельности в Большом театре. Для первого исполнения здесь оперы «Борис Годунов» (1927) инструментовал сцену «У Василия Блаженного». В 1931 году он инструментовал, отредактировал и завершил незаконченную оперу Мусоргского «Женитьба».

Его композиторское творчество определялось связью с московской композиторской школой, но в первую очередь в своём творчестве Ипполитов – Иванов ориентировался на учителя — Н. А. Римского-Корсакова.

Он использовал русский, грузинский и армянский фольклор. В области гармонии композитор был чужд новаций, не интересовали его и новые композиторские техники. Но традиционализм Ипполитова-Иванова был значительно сдобрен привлекательными сторонами его музыки: разнообразием мелодики, красочной инструментовкой, проникновенной лирикой. Преимущественное внимание он уделял жанру оперы, которых у него семь: На венок Пушкину (детская опера, 1881), Руфь (по А. К. Толстому, 1887, Тбилисский оперный театр), Азра (по мавританскому сказанию, 1890, там же), Ася (по И. С. Тургеневу, 1900, Московский театр Солодовникова), Измена (1910, Оперный театр Зимина, Москва), Оле из Норланда (1916, Большой театр, Москва), Последняя баррикада (1933). Кроме того, перу Ипполитова-Иванова принадлежит большое число сочинений для оркестра — симфония, Кавказские эскизы, Иверия, Тюркские фрагменты, В степях Туркменистана, Музыкальные картинки Узбекистана, Каталонская сюита, три симфонические поэмы, увертюра Яр-Хмель, Симфоническое скерцо, Армянская рапсодия, Тюркский марш, Из песен Оссиана, Эпизод из жизни Шуберта, Юбилейный марш. В наследии Ипполитова- Иванова мы находим также камерные сочинения, романсы и хоры, фортепианные пьесы. Он принимал участие в переносе грузинских духовных песнопений на ноты, внёс большой вклад в процесс сбора и издания грузинских народных песен. Сочинения Ипполитова – Иванова звучат и сейчас, хотя и не слишком часто.

Михаил Михайлович Ипполитов – Иванов умер 28 января 1935 года в Москве. Именем М. М. Ипполитова-Иванова названы музыкальные школы в Москве, Ростове-на-Дону, Костроме и Гатчине (на здании установлена мемориальная доска); В ноябре 2021 года в Гатчине, у здания детской музыкальной школы, носящей имя композитора, был установлен памятник. В Тбилиси в честь М. М. Ипполитова-Иванова названа улица. В ноябре 2019 года в Москве рядом с Государственным музыкально-педагогическим институтом его имени открыт первый памятник М. Ипполитову-Иванову (автор — скульптор Айдын Зейналов). С открытия памятника начались торжества в честь 100-летия учебного заведения и 160-летия со дня рождения маэстро.

В ноябре 2021 года в Гатчине, у здания детской музыкальной школы, носящей имя композитора, был установлен памятник. В Тбилиси в честь М. М. Ипполитова-Иванова названа улица. В ноябре 2019 года в Москве рядом с Государственным музыкально-педагогическим институтом его имени открыт первый памятник М. Ипполитову-Иванову (автор — скульптор Айдын Зейналов). С открытия памятника начались торжества в честь 100-летия учебного заведения и 160-летия со дня рождения маэстро.