Волки 2: Непрощённый

Автор: Евгений ТоктаевСегодня валлийский Калан Гаэф. Миновала ночь Самайна, располагающая к писанию всякой мистической мрачноты и я под это дело наконец-то решился показать тизер романа "Волки 2". Настроение его располагает.

Это интерлюдия, она служит связующим мостом между первой книгой и второй. При этом она не спойлерит сюжет ни той, ни другой, и её даже можно, как мне кажется, воспринимать, как некий отдельный рассказ. Это будто спецэпизод между двумя сезонами сериала.

Книга пишется, но до публикации ещё далеко.

Непрощённый

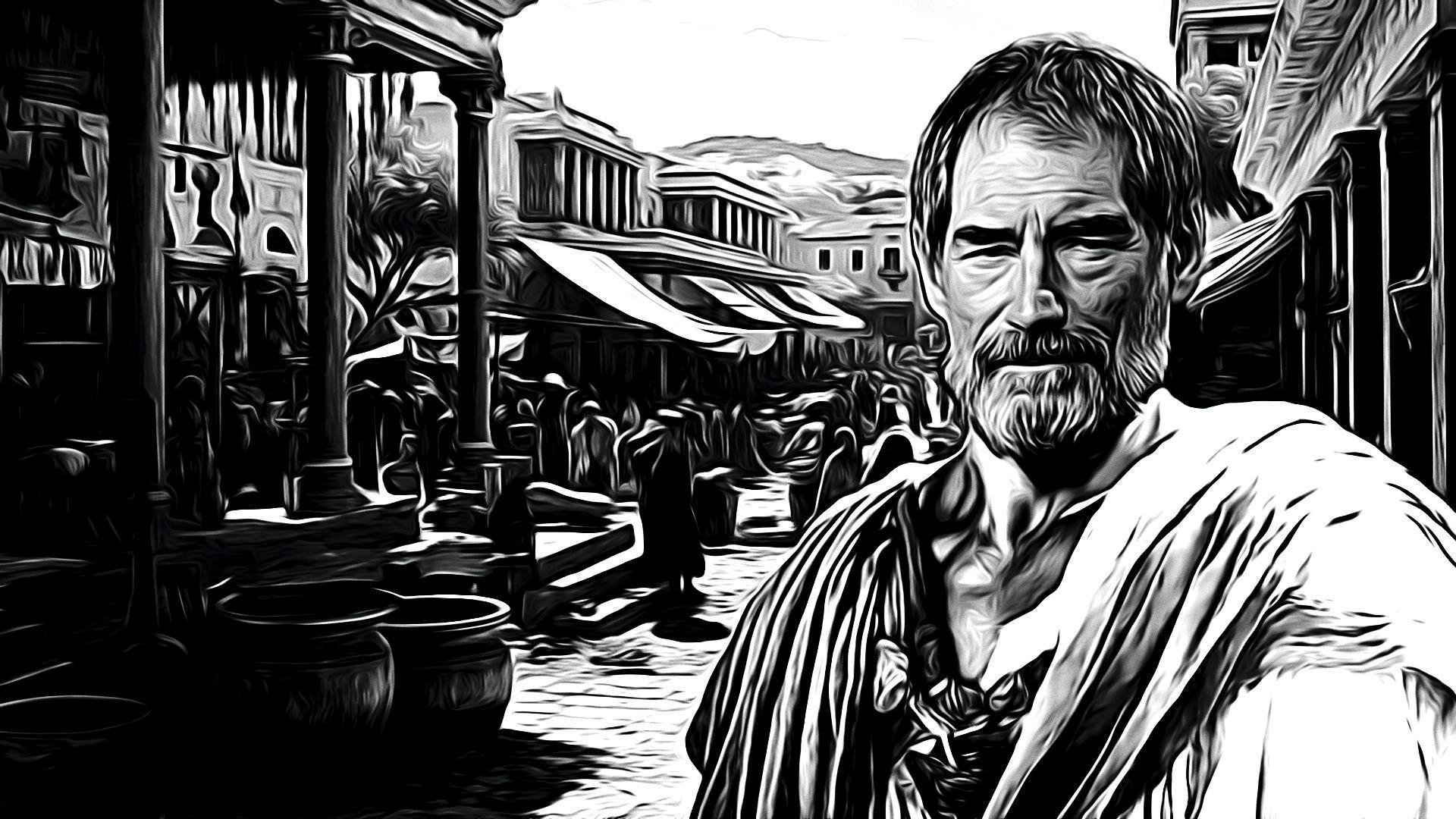

Год четвёртого консульства Гая Юлия Цезаря,Тарс, Киликия

45 год до н.э.

Здесь всё обретало какой-то иной смысл.

Шум падающей с невысокого скального уступа воды заглушал пение птиц. Водопад словно говорил на древнем, давно забытом языке. Что он хотел рассказать, этот свидетель сгинувших во тьме веков царей и героев?

Или всё это причудливая игра воображения, и нет в белой пене, в стремительных струях воды, в искрящихся радужных брызгах никакой памяти? Ведь люди говорят – невозможно войти дважды в одну реку.

Человека, что сидел на берегу бирюзового Кидна житейская премудрость, что призывала не искать сложного в простом, никогда не привлекала. Он бежал от неспешного течения обыденности в стремнины тайн мироздания. Он всегда был подобен этому порогу, что вспенил водную гладь, сломал её размеренный бег к морю.

Человек слышал голоса. Видел лица сотен, тысяч людей, давно канувших в Лету.

Эта река едва не погубила Александра.

Путь покорителя Ойкумены чуть не закончился на её берегах. Внезапная прихоть царя могла не просто стоить ему жизни. Нет, она грозила обратить вспять устремления десятков тысяч людей. Не сошлись бы в битвах огромные рати. Или сразились бы иные, в других местах, и по другим причинам. Не пали бы царства и не воздвиглись бы на их руинах новые.

И лишь искусство скромного врача, Филиппа-акарнанца, предотвратило трагедию македонян, позволило им отпечатать свои следы в вечности, а их царю обрести прозвание Великий.

Филипп стал тогда всеобщим товарищем. Каждый норовил пожать ему руку и высказать слова благодарности. И врач не возгордился. Не истребовал себе даров и почестей. Не он ли был истинно велик в тот момент, а вовсе не царь-воин?

Да, всё здесь действительно обретало иной смысл.

Человек сидел неподвижно и завороженно смотрел на струи воды, что слетали с обточенных за века и тысячелетия камней. При взгляде на его лицо любой сказал бы, что сей пожилой муж изрядно потрёпан жизнью. Дать ему можно было лет шестьдесят. Когда-то чёрные волосы и борода посеребрены сединой. Одет небогато и более на местный варварский, нежели эллинский манер, хотя эллинов в Тарсе со времён Александра и его последователей, сирийских царей из рода Селевка куда больше иных народов.

Тарс ныне богат, прославлен премудростью. Здешние школы философов соперничают с Афинами и Александрией, а в библиотеке, как говорят, хранится двести тысяч книг.

Теперь в Киликии римская власть. Не так уж давно она утвердилась, но держится прочно. Со времён великого погрома пиратов, устроенного Помпеем, здесь завелось множество его клиентов и власть узурпатора не слишком крепка. Не так уж много осталось мест в Республике, про которые можно теперь такое утверждать, потому Публий Нигидий и бросил здесь якорь, как выразился один старый морской волк, доставивший его сюда.

И вот теперь он сидел на берегу Кидна и наслаждался весенней свежестью, почитая нынешний воздух в Риме слишком смрадным.

Какая хорошая весна. Жаль, что последняя…

Защемило грудь. Всё чаще её сдавливает тяжесть так, что не вздохнуть. Даже здесь. Вернее – особенно здесь. Предвестие грустного финала? Он воображал тварь, что сидит там, внутри и жрёт его плоть заживо. Боль всё сильнее с каждым днём. Похоже, совсем скоро завернут его в саван, окликнут трижды и скажут – прожил Нигидий. Оттого он и работал в последние дни с каким-то особенным остервенением, стремясь закончить хоть что-то из огромного списка начатых книг.

Клиенты Помпея, клиенты Марка Туллия – то лишь одна из причин путешествия в Тарс. Другая – библиотека. Он посещал её каждый день, и всего-то ему это стоило пару ассов рабу-привратнику. Ну и показал смотрителю письмо, вернее его начальный кусочек, приветствие. Тот, как и многие в Тарсе, проникся уважением к Марку Туллию в год его наместничества здесь. А для друзей Цицерона открыто немало дверей.

Публий читал сочинения великих, иные из которых прежде были недоступны даже в Риме. Пытался осмыслить и уложить новые знания в собственную картину мира. Сделать её непротиворечивой. Получалось из рук вон плохо. Порядком путанной она вышла за годы изысканий. И это расстраивало больше всего.

Знаток движений планет и звёзд, он был известен некоторым людям в Риме, как Фигул, "Гончар". Быстро вращая гончарный круг, и поливая его краской, Публий объяснял слушателям, почему судьбы близнецов могут столь разниться, хотя родились они друг за другом с малым промежутком времени. Малым по людской мере, но не небесной. Круг здесь выступал в роли земной сферы.

Сколько он составил за свою жизнь таких наблюдений, именуемых эллинами гороскопами? Сотни. Жаль, уже не увидит, сбудется ли самый интригующий из них – много лет назад объявленное им в Сенате прорицание о судьбе новорожденного сына Гая Октавия. Якобы станет он властелином мира. Пока что такого величия мальчишке ничто не предвещает. Тем интереснее.

Но увы. Не суждено увидеть. Он знал это совершенно точно, хотя никогда не составлял свой собственный гороскоп.

Нет, с ним скоро будет всё кончено. Для этого не нужно смотреть на звёзды. Лишь желание оставить потомкам ещё хотя бы одну законченную книгу, заставляло его работать. Но теперь, после получения письма, по жилам разлилась чёрная желчь, вгоняя разум в жестокую хандру.

Письмо…

Прошла уже пара нундин, как он получил его из рук купца, торговца шафраном, у которого остановился. Тоже клиент Цицерона. Оплату за комнату берёт вполне посильную, что очень кстати. Деньги пока ещё есть, но тают, и уже недалёк, уже виден тот пасмурный день, когда Публий Нигидий, когда-то претор и легат, станет нищим. Он старательно экономил на всём, и лишь от оплаты привратнику библиотеки не мог отказаться. Эта единственная отдушина ныне была для него важнее хлеба насущного.

Итак, письмо. Он против своей воли выучил его наизусть, но каждый день, когда поутру приходил к водопаду, недалеко от северной окраины города, доставал его из полотняной сумки и перечитывал снова и снова, сам не зная, зачем.

Оно жгло руки…

Публий раскрыл сумку и извлёк кожаный футляр. Достал из него свиток, развернул.

Марк Туллий Цицерон шлет привет Публию Нигидию Фигулу.

Когда я уже не раз спрашивал себя, что мне лучше всего тебе написать, мне не приходило на ум не только ничего определенного, но даже обычного рода письмо. Ибо одного привычного рода писем, которым мы обыкновенно пользовались в счастливые времена, мы лишены в силу обстоятельств, а судьба привела к тому, что я не могу написать что-либо в таком роде и вообще подумать об этом. Оставался печальный и жалкий род писем, соответствующий нынешним обстоятельствам. Его мне также недоставало. В нем должно быть или обещание какой-нибудь помощи, или утешение в твоем страдании. Обещать было нечего. Сам я, приниженный одинаковой судьбой, прибегал к помощи других в своем несчастье, и мне чаще приходило на ум сетовать, что я так живу, нежели радоваться, что я жив.

Хотя меня самого как частное лицо и не поразила никакая особенная несправедливость и при таких обстоятельствах мне не приходило в голову желать чего-либо, чего Цезарь мне не предоставил по собственному побуждению, тем не менее меня одолевает такое беспокойство, что мне кажется проступком уже то, что я продолжаю жить, ведь со мной нет и многих самых близких, которых у меня либо вырвала смерть, либо разбросало бегство, и всех друзей, чье расположение ко мне привлекла защита мной государства при твоем участии, и я живу среди кораблекрушений их благополучия и грабежа их имущества и не только слышу, что само по себе уже было бы несчастьем, но также вижу – а нет ничего более горького, – как растаскивается имущество тех, с чьей помощью мы когда-то потушили тот пожар. И вот в городе, где я еще недавно процветал благодаря влиянию, авторитету, славе, я теперь лишен всего этого. Сам Цезарь относится ко мне с необычайной добротой, но она не более могущественна, нежели насилие и изменение всего положения и всех обстоятельств.

И вот, лишенный всего того, к чему меня приобщила и природа, и склонность, и привычка, я в тягость как прочим, так, мне, кажется, и себе самому. Ведь будучи рожден для непрерывной деятельности, достойной мужа, я теперь лишен всяческой возможности не только действовать, но даже думать. И я, который ранее мог оказать помощь или никому не известным людям, или даже преступникам, теперь не могу даже искренне обещать что-либо Публию Нигидию, ученейшему и честнейшему из всех и некогда пользовавшемуся величайшим влиянием и, во всяком случае, своему лучшему другу. Итак, этот род писем отнят.

Этот род писем отнят.

"Не могу ничего обещать".

…подтверждаю тебе одно: в тяжком положении, в каком ты теперь, ты не будешь особенно долго; но в том, в каком и мы, ты будешь, пожалуй, всегда.

Марк Туллий сетует и плачется, что ничем не может помочь старому другу, при этом даёт туманные обещания.

...я вижу, что тот, кто могущественнее всех, склонен согласиться на твоё возвращение.

И россыпь слов, в коих он не просто силён – велик. Россыпь ничего не значащих слов. "Расположение народа", "всеобщее согласие".

Расположение к кому? К нему, Нигидию?

Ох, дорогой Марк, какая же это напыщенная чушь… Какое может быть расположение народа к тому, коего боятся, как мага, познавшего неведомые таинства и способного на непостижимые простыми смертными вещи?

"Я сойдусь", "я проникну в его круг", "сделаю больше, чем решаюсь написать". Зарёкся обещать, но обещаю.

Слова. Это просто ничего не значащие слова, дорогой Марк.

Письмо написано, похоже, ещё прошлой осенью. Долгий же оно проделало путь сюда, в Тарс. Очень долгий.

А некоторые доходят быстрее. Совсем недавно, в майские ноны стало известно, что менее двух месяцев назад, в мартовские иды, вернее, на второй день после них, на другом краю Ойкумены, при Мунде, в Испании, Цезарь разбил Тита Лабиена и сыновей Помпея. Гней Младший убит, как и Лабиен. Секст спасся чудом.

Да, конечно же такие вести имеют государственную важность и их не везут "туда, не знаю куда", в надежде, что адресат сыщется на месте. Да и вовсе не Фигул таковым является. Потому и приходят они быстрее.

Но ведь дело не в этом. Вовсе не в скорости доставки письма тут дело.

Я проникну в его круг, чего до сего времени не допускала моя совестливость…

Совестливый Марк Туллий куда-то там проникает, а Цезарь, очевидно, не заметив этого, с двумя ещё не распущенными ветеранскими легионами отбывает в Испанию добивать помпеянцев.

…чем менее я близок ему, тем с большим любопытством изучаю его.

О, это особенно удобно – изучать Цезаря на расстоянии.

Говорят, при Мунде он едва не погиб. Как бы было хорошо, но, верно, Венера и правда хранит его. Ему ли, Нигидию, не знать, что едва ли не главная ипостась Пенорожденной вовсе не любовь, а война. И покровительство на сей ниве щедро льётся на плешивую голову её любимца.

Пустые слова, дорогой мой совестливый Марк. Ничего ты не сделал, да и не собирался. Все вы там поджали хвосты, склонились перед тираном. И ты, и Брут, и Кассий, и многие другие.

Нигидий вернул свиток в футляр. Поднялся. Не без труда, со старческим кряхтением. Н-да… Совсем разваливается. А ведь кое-кто в куда более преклонных годах участвует в битвах. Именно здесь, в Тарсе Эвмен-кардиец когда-то склонил на свою сторону "Серебряных щитов" Александра и шестидесятилетние дедуганы задали потом жару при Габиене молодёжи Антигона Одноглазого… чтобы потом предать своего полководца-победителя.

Нигидий медленно побрёл по тропинке к городу, через рощу акаций, мимо стройных кипарисов. Хватит киснуть. нужно работать.

Город давно пробудился. Солнце поднялось достаточно высоко, укоротив тени. Это хорошо, нужно много света, дабы не тратиться на масло для ламп.

Публий прошёл длинным портиком и добрался до библиотеки. На ступенях у входа сидел человек несколько необычного вида. Мужчина в самом расцвете сил и лет. Насколько Публий мог судить об эллинских канонах прекрасного, сей муж явно соответствовал лучшим идеалам. Отменно сложён и красив. При этом не слащав, подобно катамитам. Лицо суровое и одновременно приветливое. Подбородок гладко выбрит, а вот причёска очень странная – волосы длинные, зачёсаны назад, достают до лопаток. И никаких следов завивки, совершенно прямые. Ни эллины так не носят, ни уж тем более римляне. Одет незнакомец не на эллинский, а на римский манер – в светло-серую тунику и дорожный плащ-лацерну.

Нигидий взглянул на него и прошёл себе мимо. Сунул пальцы в складчатый пояс, извлёк пару медяшек и протянул рабу привратнику. Тот склонился в поклоне.

– Публий Нигидий Фигул? – раздался за спиной голос незнакомца.

Звучал он негромко, мягко и приветливо. Тон приятный, в меру низкий.

Публий обернулся.

– Да, это я. Мы знакомы?

Мужчина улыбнулся.

– Едва ли. Меня зовут Луций Прим. Я бы хотел украсть немного твоего драгоценного времени для беседы, которая, надеюсь, будет тебе небезынтересна.

Публий приподнял бровь и переспросил:

– Прим? Прошу простить моё любопытство – Прим из Антониев или Теренциев?

– Ни те, ни другие, – улыбнулся Луций.

– Да? Может тогда… – напряг память Публий, – Артории? Или Акуции?

– Нет, не Артории. Ты не угадаешь, почтенный Нигидий, не пытайся.

Публий задумчиво прикусил губу. Обернулся на привратника.

– О, не стоит волноваться, – истолковал колебания Нигидия длинноволосый, – этот малый – сама любезность, он никоим образом не воспрепятствует нашей беседе. Значение имеет лишь твоё желание.

– Что ж, – пробормотал Публий, которому отчаянно не хотелось сейчас тратить время на беседы с незнакомцами, – где ты предлагаешь поговорить? Здесь, внутри?

– Почему бы и нет. Тихое и спокойное место, сейчас тут нет посторонних, никто не побеспокоит, а сей добрый малый, как я уже сказал, нам не помешает.

Никто не побеспокоит. И труп с кинжалом в сердце не раньше вечера найдут.

Публий поёжился. Убийца, подосланный Цезарем? Полно, ну какое дело сейчас четырёхкратному консулу, триумфатору и императору до какого-то изгнанника? Он только что сокрушил последних врагов, обладавших легионами. Чем может ему повредить человек, не имеющий сторонников, малейшего влияния на умы провинциалов и даже средств к существованию? Однако, много ли таких непрощённых оставил за спиной великодушный Гай Юлий? Брута, как говорят, обнял, будто родного сына, облобызал. Оба прослезились от избытка чувств. Даже на кипучее ничего-не-делание суетливого и совестливого страдальца за всё хорошее против всего плохого Марка Туллия Цезарь, верно, глядит со снисходительной усмешкой. Уж если кому и опасаться убийц, так это Сексту Помпею, где бы он сейчас ни прятался.

В чём же причина немилости? В репутации Нигидия? Цезарь решил держать подальше неудобного астролога и мага, способного наговорить и напророчить всякого ненужного? Да кто сейчас прислушается после того, как неоднократно гонимые из Рима халдеи предсказывали, будто Красс, Помпей и Цезарь умрут дома в своих постелях, полные лет и славы? С двумя триумвирами уже сорвалось, теперь над шарлатанами весь Рим потешается. Ныне прорицать о всяком "неудобном" узурпатору – лишь веселить толпу. Похоже, Цезаря она сейчас боготворит ещё более, нежели прежде.

А может Гай Юлий боится проклятий или ядов, подосланных издалека? Да должен бы знать, что как раз Нигидий всякого рода фармакиями прежде не увлекался.

Колебался Публий недолго. Любопытство взяло верх. Как всегда. Ведь именно благодаря страсти к познанию тайн Марк Туллий и зовёт его "учёнейшим из всех".

– Что же, пойдём, достойный Луций. Поговорим.

Он вошёл внутрь. Гость поднялся со ступеней и проследовал за ним.

Они расположились в самом дальнем от входа конце библиотеки, в экседре, где обычно работал Публий. Здесь было достаточно света, вдоль полукруглой стены стояли скамьи. Они частично окружали большой стол из ливанского кедра.

– Итак, почтенный Луций, – начал Нигидий, – моя персона тебе известна. Уверен, что не ошибся? Может перепутал с кем-то?

– Как можно с кем-то спутать Публия Нигидия? – улыбнулся Луций, – претора в год консульства Пизона и Габиния, и легата у Минуция Терма в Азии семь лет спустя.

– Вершина пути чести, – грустно улыбнулся Нигидий.

– Разве мало?

Публий не ответил.

– Я знаю тебя, как пифагорейца, грамматика и ритора, проникшего в тайные значения слов.

Заявив это, Луций усмехнулся. Как видно, скептически. Нигидий от этой усмешки поморщился.

– …астролога, знатока небесных сфер, прорицателя и богознатца, – продолжил Луций, – гоэса и мага.

Слово "маг" пришло в греческий язык (а потом в латынь) из Персии. Собственное греческое обозначение колдуна-мужчины – "гоэс". Колдунов, занимавшихся зельями, также называли фармаками, женщин-ведьм – сагами и венефиками.

– Не кажется ли тебе, что это немного невежливо? – недовольным тоном проговорил Публий, – ты, похоже, действительно знаешь обо мне многое, а сам отказываешься представиться подобающим образом.

– Имя имеет власть, – прищурился Луций, – тебе ли не знать, гоэс Нигидий.

– Вот именно поэтому, – подался вперёд Публий, – я бы хотел узнать твоё имя, почтенный Луций. Тебе известно, что Фигулом меня зовут лишь немногие друзья, но сам представляешься ничего не говорящим мне прозвищем. Мужам пристало приветствовать друг друга, сцепляя безоружные руки. А уж коль скоро ты наслышан о власти имён, то справедливо с моей стороны узнать твоё.

Когномен Прим означает – "первый".

Луций усмехнулся.

– Что ж. Действительно справедливо, – он помолчал немного, будто что-то прикидывая, и, наконец, соизволил назваться, – зови меня Ферон.

– Луций Ферон Прим? – уточнил Публий.

– Именно так.

– Никогда прежде не слышал. Плебейский род?

– Это имеет значение?

– В общем, нет, – пожал плечами Публий.

Он заметил на груди Луция небольшое украшение. Павлин, составленный из крохотных изумрудов и сапфиров в тонких золотых оправках, распустил свой роскошный хвост.

Дорогущая безделушка. И вот так запросто носит её? Всего лишь пару десятков лет назад Тарс был одним из рассадников самой гнусной людской мерзости – киликийских пиратов. С тех пор, конечно, стараниями Помпея и, в немалой степени, Цицерона, здесь стало куда чище и безопаснее, но всё же вот так нагло похваляться богатством… При этом Публий не заметил, чтобы собеседника поджидали сопровождающие, рабы или клиенты, желательно с палками.

– Так о чём бы ты хотел побеседовать, почтенный Ферон?

– О жизни, – ответил Луций, – и о твоих трудах.

– Ты читал их?

– Разумеется. Все, которые ты удосужился опубликовать.

– Вот как? – Нигидий опёрся спиной о стену и сложил руки на груди, – и что скажешь?

Луций усмехнулся.

– Ты поистине великий эрудит, Нигидий, и во многом превзошёл Теренция Варрона. Но в голове у тебя каша.

Публий снова поморщился.

– Кто ты по роду занятий, Ферон, чтобы судить об этом? Софист?

– В каком-то смысле я могу зваться и так. Испробовал, знаешь ли, немало занятий. Пожалуй, перечисление затянется.

– И станешь утверждать, будто достиг высот в каждом из них? – снисходительно улыбнулся Нигидий, который тут же сделал вывод, что собеседник, если и неплохо, и разнообразно образован, то явно нахватался по верхам, а значит в любом диспуте будет неизбежно разгромлен.

– Это весьма интересный вопрос, но, боюсь правдивость моего ответа у тебя не получится проверить.

Луций заметил взгляд Публия, устремлённый на павлина, коснулся украшения пальцем и сказал:

– Я поднимаю с земли то, что никому не интересно. То, что лишь немногие способны оценить по достоинству. И, огранив эти камни, я превращаю их в сокровище.

– Так ты ювелир?

Ферон кивнул.

– Должен заметить, что это достойное ремесло весьма далеко от моих занятий, – сказал Публий, – и я не представляю ювелира в качестве судьи философа.

– Это лишь одно из моих увлечений, – улыбнулся Луций, – что же до твоих работ… Ну сам посуди, что может, кроме улыбки, вызвать твоё выведение слова "брат" из выражения "практически другой я"?

Нигидий увлекался этимологией и выводил слово "frater" из "fere alter".

Публий совсем скривился. Ему всё стало ясно. Очередной воинственный невежда. Перевидал он их немало. Интерес к разговору изгнанник немедленно утратил и подумал, как бы избавиться от неприятного прилипалы. День, похоже, испорчен. Даже если Ферон немедленно уйдёт, попробуй сосредоточься теперь.

Прим, однако, и не думал останавливаться, и не ждал, что Нигидий ответит.

– Впрочем, я должен заметить, что каша у тебя в голове ячменная, коя, как известно, способствует быстрому росту мышц. Ты этакий увалень разума, Нигидий, здоровяк ума. Метафорически выражаясь, как любят, поэты, если бы ты оказался на арене, то легко задавил бы многих. Однако опытный боец, будь он слабее тебя, но искуснее в обращении с мечом, не оставит тебе шансов.

– Чего ты добиваешься, Ферон? – недовольно проворчал Публий, – и куда клонишь подобными сравнениями?

– Я мог бы выступить для тебя этаким доктором, – ответил Луций, – отточить твоё мастерство. Огранить.

Доктор – тренер гладиаторов.

– Даже так? С какой-то стати ты уверен, будто мастерство в работе с красивыми камешками делает тебя философом? Или ты собрат-пифагореец, проникший в тайны Мироздания дальше меня? У тебя есть ученики, школа? Назовись, может быть я что-то слышал.

– Едва ли, дорогой Нигидий. Едва ли. И, полагаю, сейчас важнее то, что слышал я.

Публий встал, собираясь уходить. На лице его было написано нескрываемое раздражение.

– Обо мне? Что я астролог и маг? Любая собака в Риме это слышала.

Он направился к выходу, не потрудившись даже вежливо попрощаться.

– Ты впустую тратишь моё время, у меня его и так немного.

– Даже меньше, чем ты думаешь, – тихо проговорил Ферон.

Публий остановился и обернулся.

– Вернись, достойнейший, – попросил Ферон, – присядь.

Публий против своей воли послушался, правда садиться не стал.

– Тебя бы утешило прорицание о том, что любимчик Нинсианны, коего ты столь ненавидишь, не переживёт тебя и на год?

Нинсианна – изначально шумерская богиня, персонификация планеты Венера; позднее слилась с Иштар, которую греки и римляне знали, как Астарту, Афродиту и Венеру.

– О ком ты? – раздражённо спросил Нигидий.

– Об этом вашем Цезаре, конечно же. Тут дело решённое.

Публий поджал губы. Не ответил.

– Ты не составлял гороскоп ни ему, ни себе?

– А ты, как видно, знаешь мой, – прошипел Нигидий, – значит всё же и впрямь мой собрат по ремеслу? Или, справедливее, гоэс Ферон?

– Да, я знаю, что ты скоро умрёшь, Нигидий. По иронии судьбы в месяц, который твои восторженные сограждане назовут именем Цезаря. И даже знаю, что послужит причиной твоей смерти. А твой обидчик и впрямь не переживёт следующих мартовских ид. Правда, до них ещё довольно долго. Он успеет наворотить немало. Эту вашу Республику тряхнёт до основания. Почти, как первый Эпафродит. Кто кровищи больше пролил, это считать, не пересчитать. Нинсианна изрядно заигралась. Самозабвенно, я бы сказал.

Эпафродит – «любимец Афродиты» – Луций Корнелий Сулла.

Публий потёр ладонью грудь. На ней будто огромная гранитная плита лежала.

– Кто ты? Чего ты хочешь? – повысил голос изгнанник.

– Эти вопросы обычно задаю я, – ответил Прим. Лицо его стало серьёзным.

"Об этом вашем Цезаре. Эту вашу Республику".

– Ты никакой не римлянин.

– Поверь, Публий, это не имеет значения, – Ферон приглашающе похлопал ладонью по скамье и повторил ранее сказанное, – сейчас важно то, что слышал я.

– Что? – спросил Нигидий, совершенно сбитый с толку.

– А слышал я сегодня утром, как ты рассуждал об Александре.

– Рассуждал об Алек… – Нигидий приземлился на скамью, – но ведь я не… Я не говорил этого вслух…

"Или говорил?"

– Кто ты, Ферон? Маг?

"Ну конечно, маг, раз угадывает мысли. А может… Даймон? Или…"

Собеседник помотал головой.

– Весьма занятное рассуждение. Что было бы, если бы не… Ты, несмотря на свой могучий ум, даже вообразить не сумеешь, какие грандиозные планы едва не пошли прахом при Гранике или здесь, в водах Кидна. Перестарались с мальчиком. Своеволен, неуправляем. Безумен. Но ведь выгорело! Глупцы, слепцы, не распознали собственный конец, но как же я им благодарен, Нигидий! Какие открылись возможности…

Публий, слушая эти загадочные излияния, похожие на бред сумасшедшего, сидел, ни жив, ни мёртв. Его заворожил голос Прима. Лжеримлянин вещал, не глядя на собеседника. На лице ювелира появилась мечтательная улыбка.

– Кто ты? – вновь прошептал Публий.

Ферон прервал свою пространную речь и посмотрел на Нигидия так, будто впервые увидел.

– Я поднимаю павшее на землю. Тому, что по природе вещей должно быть предано забвению, я не не даю сгинуть в небытие. Чего ты хочешь, Нигидий?

Публий почувствовал, будто у него кружится голова.

– Ты чувствуешь приближение смерти, Нигидий. Она уже сидит внутри, грызёт тебя. Вам недолго осталось, ей и тебе. Ты знаешь это и потому так спешишь. Потому ты сейчас так зол – я отнимаю твоё драгоценное время. Теперь оно поистине не имеет цены. Ты изгнан на задворки Ойкумены и боишься, что неизбежный конец не просто скоро настигнет тебя, но ты встретишь его здесь в одиночестве, всеми забытый. Где никакой Марк Туллий не соберёт бережно твои свитки, не окружит их вниманием, и не раздаст десятку переписчиков, дабы преумножить и сберечь для потомков. Которые, без сомнения, оценят по достоинству великого Нигидия Фигула. Что будут помнить люди? Твои трактаты о богах? О звёздах? О гадании и толковании снов? Или "Комментарии к грамматике" аж в двадцати девяти книгах?

Нигидий не отвечал. У него дрожали губы, и вся кровь от лица отхлынула.

– Они запомнят лишь забавный анекдотон о том, что некий сенатор Нигидий предсказал величие Августа.

– Кого? – спросил Публий, но быстро догадался – величие он предсказывал только одному человеку, – ты говоришь про молодого Октавия?

– Совсем скоро его будут звать несколько иначе, – усмехнулся Прим.

– К чему все эти речи? Ты можешь сохранить мои труды? – подался вперёд Нигидий. Голос его дрогнул.

– Я могу сохранить тебя, – ответил Луций Ферон, – для завершения нынешних трудов и сотворения новых. Ты сможешь заглянуть в глубину природы вещей, Нигидий, на что смертным не хватает жизни. Боги одарили Нестора тремя жизнями. Тебе я могу дать больше. Гораздо больше.

– Боги одарили. Так ты… бог? И даруешь мне бессмертие? – прошептал Публий.

Он провёл ладонью по лицу.

– Чушь какая… Нелепица… Ты следил за мной? Там, у водопада? А я, верно, расслабился, размяк и рассуждал вслух.

– Ты мне не веришь?

– В твои слова поверить невозможно. Мне всё более очевидно – ты безумен, одержим опасной манией.

– Он не может поверить! – всплеснул руками Ферон, – всю жизнь стремился проникнуть в тонкие миры, а теперь ведёшь себя подобно тем смешным эллинам, что додумались до отрицания богов!

Публий прикусил губу. Ему казалось, что он спит. Это дурацкий сон. Его вдруг испугало выражение лица Луция. Совершенно серьёзное. Собеседник не шутил. Нигидий вспомнил, что с сумасшедшими нужно держать ухо востро. Что у них на уме – предсказать невозможно. А ну как сейчас оскорбится и в горло вцепится?

– Ну, допустим, – проговорил он невнятно, – ты и впрямь способен одарить меня сей невероятной благодатью. Но цена?

– Вот! – поднял палец Прим, – вот теперь я вижу перед собой практичного человека, сидевшего в курульном кресле и вершившего суд.

В 58 году до н.э. Нигидий был избран претором. Основная деятельность претора – судебная. Специальные люди всюду носили за ним раскладное кресло – священный атрибут высших магистратов.

– И какова она?

– Невысока, – небрежно ответил Луций, – всего лишь служба, от которой ты не сможешь отказаться. Время от времени. В сравнении с вечностью она ничтожна и куда менее обременительна, чем та же претура. Разве что следует знать – мои камни не торчат у всех на виду. Лежат себе по тёмным сундукам. Сверкать им назначено нечасто. Но ты вовсе не будешь скован по рукам и ногам, напротив – возможности откроются поистине безграничные.

– Камни? – пробормотал Нигидий, – их много?

– Достаточно. Тебе не обязательно знать. А станет в том нужда – узнаешь.

Публий прикусил губу и осторожно спросил:

– А есть ли такие кто… отказался от сей великой чести?

Ферон не ответил. Отстранился. Некоторое время молчал, испепеляя притихшего астролога взглядом. Тот украдкой стрелял глазами по сторонам, в надежде на появление какого-нибудь раба из числа местных служителей.

Ферон, наконец, прервал молчание и произнёс холодно:

– Забавная байка о загадочном маге, Фигул. И всё. В твоём случае это самое "всё" не позже секстилия.

У Нигидия задрожали пальцы, его бросило в холодный пот. Он едва чувствовал ноги.

"Сон. Это просто дурацкий сон".

Он попытался пошутить, чтобы хоть как-то успокоить путанные мысли. Они неслись галопом.

– Ты потребуешь заключить договор? Как у Нумы Помпилия с Юпитером? "Я даю, чтобы ты дал?" Я должен принести в жертву двухлетнего барашка, содрать с него шкуру и написать на ней слова страшной клятвы у алтаря Санка? Или может быть жертвой будет чёрный козёл? Или писать будем на папирусе кровью, потом сожжём и пепел размешаем в вине?

Санк – римский бог клятв времён архаики. Во времена Поздней Республики о нём редко вспоминали.

– Где ты набрался этих глупостей, Нигидий? – спокойно спросил Ферон, – ты не царь Нума, чтобы играть с Юпитером в луковицы, волосы и рыбёшек.

"А ты Юпитер?"

– Я не могу… – прошипел Нигидий сквозь сжатые зубы, – так сразу… Дай мне время подумать…

Ферон поднялся.

– Секстилий. Байка.

Нигидий вновь медленно провёл ладонью по лицу, стирая липкий пот. Его трясло. Необъяснимый обволакивающий, лишающий воли страх не давал ему мыслить здраво, рационально. Заговорить безумца, усыпить его бдительность и уйти. В прежние времена он сделал бы это с лёгкостью. Много лет назад ему уже доводилось, взвешивая каждое слово общаться с людьми, в высшей степени опасными. И тогда он действовал хладнокровно, а нужные слова сами собой рождались на языке. Немало способствовала тому и дружба со златоустом Марком Туллием.

Нигидий участвовал вместе с Цицероном в раскрытии заговора против Республики, устроенного Луцием Сергием Катилиной.

Куда же всё делось сейчас?

"Секстилий. И всё".

"Я слышал, как ты рассуждал об Александре".

О его болезни не знает никто. Вообще никто. Этот Луций Ферон действительно гоэс. По меньшей мере. Уж точно не рыночный пройдоха, что норовят предсказать судьбу за пару ассов.

Дрожь в пальцах и не думала униматься.

"Цена не высока".

Ну а в самом деле? Что он теряет? Семьи нет, дни почти сочтены, а там, за гранью – забвение.

Нечего терять.

– Да.

Короткое слово, а еле выговорил. Он посмотрел на Луция и повторил твёрже:

– Да. Я согласен.

А потом спросил:

– Как… это будет?

Ферон ответил не сразу.

– Когда-то здесь, на этом самом месте, стояло великое царство. Большие там жили затейники по части обрядов и договоров. Вам, римлянам, до них далеко, хоть вы и превзошли в этом деле всех, кого сами застали. А по сути, и тогда всё было совсем просто, и сейчас не сложнее. Я даю тебе вечную жизнь, Нигидий Фигул. Мне нелегко одарить тебя этим, так помоги мне.

– Как?

– Мне не нужны ни ягнята, ни козлы, ни быки, хотя бы даже и гекатомба. Отдай себя. Без остатка.

Его взгляд пронизывал насквозь. Не укрыться.

– Я даю… – прошептал Публий, – я даю, чтобы ты дал…

Ферон некоторое время молчал. А потом произнёс будничным тоном:

– Да исполнится.

Пространство вокруг странным образом поплыло, будто раздвигалось. Окружавшие стены растаяли и за ними не оказалось никакого города. Нигидий помотал головой, отгоняя наваждение, ущипнул себя, но морок никуда не делся.

Он стоял по колено в воде, посреди необъятного моря. По небосводу разлилась огненная река, окрасив волны золотом и кровью. Прямо перед ним зажглись призрачные ступени и из ниоткуда на них возникла женщина. Обнаженная, прекрасная. Её кожа странно переливалась, будто чешуя.

Женщина сделала шаг и… словно вышла сама из себя. Она медленно спускалась по ступеням, а позади остался призрак. Двойник. По крайней мере поначалу он был таковым, но потом Публию показалось, будто он различил в неясном мерцании рога и огромные кожистые крылья.

Вокруг кружились тени, размытые тёмные силуэты рогатых змей.

"Это сон. Просто дурацкий сон".

Публий крепко зажмурился, а когда открыл глаза – не было вокруг ни странного моря, ни призраков. Он сидел в той самой экседре, в библиотеке. Один-одинёшенек. Ферона и след простыл. Будто и не было никогда.

"Просто сон".

– Радуйся, Публий.

Он вздрогнул, повернулся на голос. Женский, мелодичный, приятный.

Это была она. Так женщина на ступенях.

– Кто ты?

Он с трудом узнал свой голос.

– Имя имеет власть. Ты знаешь это?

– Мне ли не знать… – пробормотал Нигидий.

– Чего ты хочешь? – спросила она с улыбкой.

– Мне уже задавали этот вопрос, – прошептал он, едва слыша себя.

– Да. И я – твоё желание.

– Я не желал тебя.

Она приблизилась. Как, он даже не понял. Будто растворилась в воздухе и вновь обрела плоть спустя мгновение.

– Я – твой сон, Публий. Засыпай. Моё имя – Керастэ. Теперь мы всегда будем вместе. Ты и я. Навсегда.

Керастэ – рогатая змея.

Его веки медленно наливались свинцом. Он не мог встать, не чувствовал ног. Да и если бы не так, всё равно бы не встал – вся его воля скована незримыми, необъяснимыми путами.

Женщина улыбалась, обнажив зубы. Что-то происходило с ними. Что-то страшное. Клыки удлинялись и заострялись на глазах. Публий следил за этим бесстрастно, не в силах ни удивляться, ни пугаться.

Наконец, его глаза закрылись и почти сразу вслед за этим шею пронзила боль. Она длилась всего мгновение, а потом Нигидий почувствовал, как во всём теле закипела кровь. Стремительно начали холодеть пальцы, а голову будто сдавил тугой колпак.

Разверзлась бездна и Публий полетел куда-то вниз, но страха не было, ибо невыносимая тяжесть в груди стремительно растворялась, исчезала без следа.

И это было чудеснее близости с женщиной.