Рушник

Автор: Наталия ШураковаРушник - южнорусское и малоросское обрядовое полотнище, предназначенное для разных церемоний и обрядов. Слово "рушник" происходит от слова "рушати" - двигаться.

Обрядовые рушники были разные, наиболее известен свадебный рушник, который девушка должна была вышить до свадьбы и который клали молодоженам под ноги во время свадьбы. Девушка начинала ткать полотно рушника на домашнем ткацком станке лет с двенадцати-четырнадцати, когда начинались месячные. С этого момента она уже переходила в возраст "на выданье" и должна была сделать своими руками приданное, а главное - соткать и вышить рушник.

Ширина рушника зависела от домашнего ткацкого станка. Как правило она была 30-40 см. Редко доходила до 50. Рушник ткался длинным - до 4 метров.

Дальше девушка начинала его вышивать. Вышивала она цветными нитками, которые тоже собственноручно красила. До конца 19 века преобладали коричневые, желтые и зеленые цвета - те, которые можно было сделать в домашних условиях. Нити красили луковой кожурой и другими природными красителями. В каждом регионе был свой способ вышивки - от глади до восьмиконечного крестика. Насчитывается около 400 типов способов швов на рушниках.

Узор на рушнике состоит из трех частей: две боковые и одна центральная композиции. Между ними должно быть не вышитое пространство на которое становились жених и невеста. Нельзя было становиться на рисунок, так как через него должны были смотреть предки. Основной смысл рушника был в том, что через рушник предки из загробного мира могли видеть живой мир. Окошком для таких взглядов служил орнамент рушника, который обязательно должен быть одинаковый с внешней и внутренней стороны, поэтому старые рушники легко отличить тем, что узор был зеркальный - и с внешней и с внутренней стороны.

В рушнике есть "мужская" и "женская" части. Девушка приступала к вышивке с энтузиазмом, но со временем, а рушник вышивался около 3-4 лет, эмоциональный подъем сходил на нет и вторая часть вышивалась уже как "необходимость закончить", поэтому первая часть предназначалась для будущего мужа, а вторая - "усталая" для себя. Рушник редко вышивали днем - днем было огромное количество работы по дому, огороду и в поле, от которой девушку никто не собирался освобождать. Интересно то, что рушник нельзя было вышивать на "вечорныцях" - совместных молодежных посиделках, где девушки шили, а парни их развлекали. Рушник считался "домашним" делом, поэтому между одиноким вышиванием рушника и гулянкой девушка конечно же хотела пойти на гулянку, а рушник её уже тяготил. Опытный взгляд вышивальщицы хорошо видит разницу между этими двумя сторонами - швы на второй половине сделаны более небрежно и частью неровно.

Но в конце 19 века произошли сильные изменения в создании рушников. Во-первых появились фабрики, которые изготавливали любые ткани. Полотно на рушник уже не надо было ткать на узком домашнем станке, оно покупалось в магазинах. Так как ширина ткани стала намного шире, то чтобы соблюсти привычную ширину рушника его отрывали по нити утка.

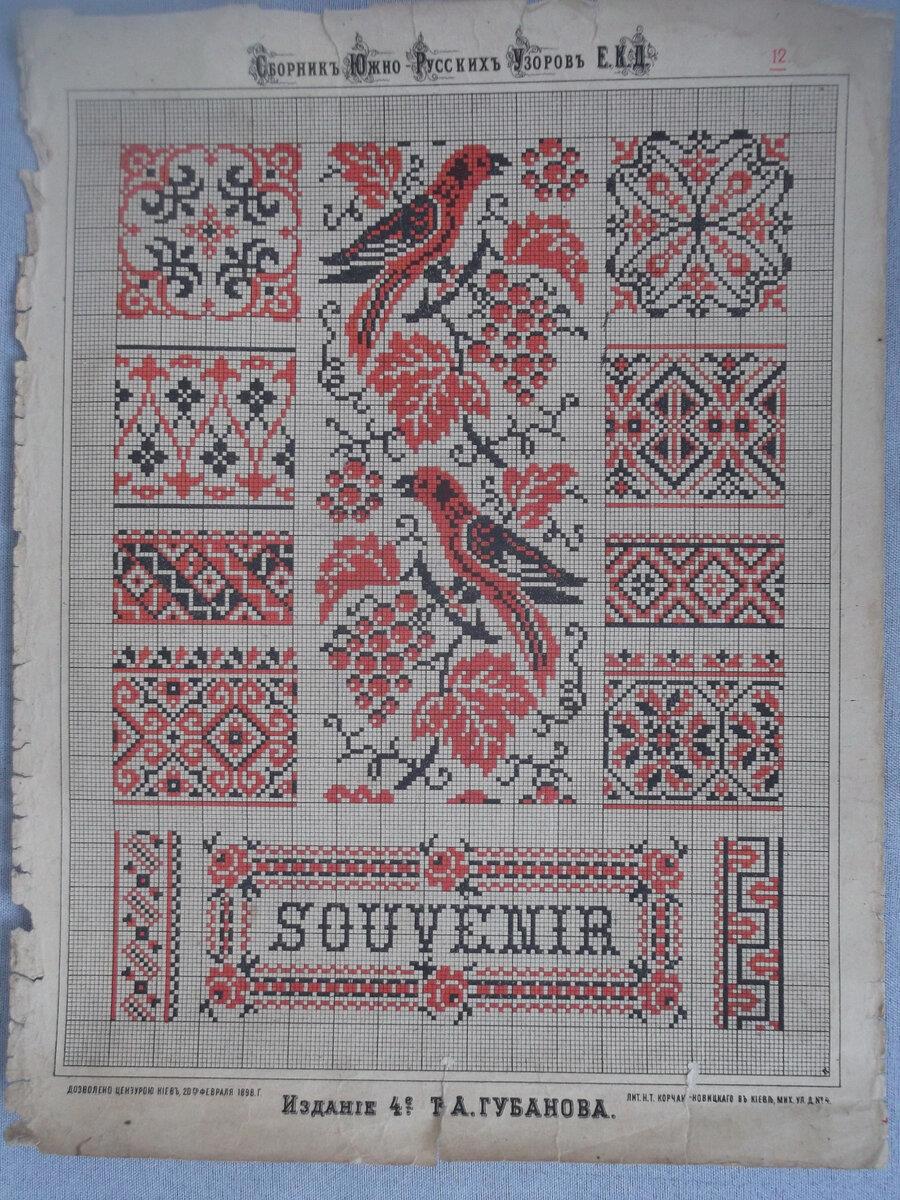

Также в конце 19 века появилось мыло. Причем тут мыло к рушнику? А при том, что с появлением брокаровского мыла старинная вышивка ушла в прошлое. Брокар нашел хороший маркетинговый ход - своё мыло он заворачивал в бумагу со схемами вышивки, поэтому молодым хозяйкам не надо было заморачивать голову на тему, что вышить на рушнике - они брали уже готовые рисунки.

Появились в продаже также красные и черные нити, которых раньше никогда в рушниках не применяли. Красные новомодные нитки стали популярными и со временем рушники стали вышивать только ими. Так коричнево-желто-зеленый узор ушел тоже в прошлое, на замену ему пришли червоно-черные розы и птицы.

Со временем сломался ещё один главный принцип - зеркальный узор на внешней и внутренней сторонах рушника.

Сейчас рушники делают с печатным рисунком не соблюдая никаких старинных правил. Он служит просто данью древним традициям и уже не несёт ту смысловую нагрузку, которую вкладывали предки в его изготовление.

Самая большая коллекция рушников находится в Музее Ивана Гончара в Киеве. Там хранится более двух тысяч старинных рушников, которые были собраны Иваном Гончаром и его последователями по всей Малороссии. Самому старому рушнику около 400 лет. Но большинство рушников это уже 19 век. По рушникам в собрании музея можно хорошо проследить изменения, которые проходил рушник: ткань, швы, узоры и цветовую гамму.

Мне посчастливилось двадцать лет назад посетить этот музей и попасть в фонды, где мне показали самые красивые и редкие рушники, в том числе датирующиеся 16-17 веками.