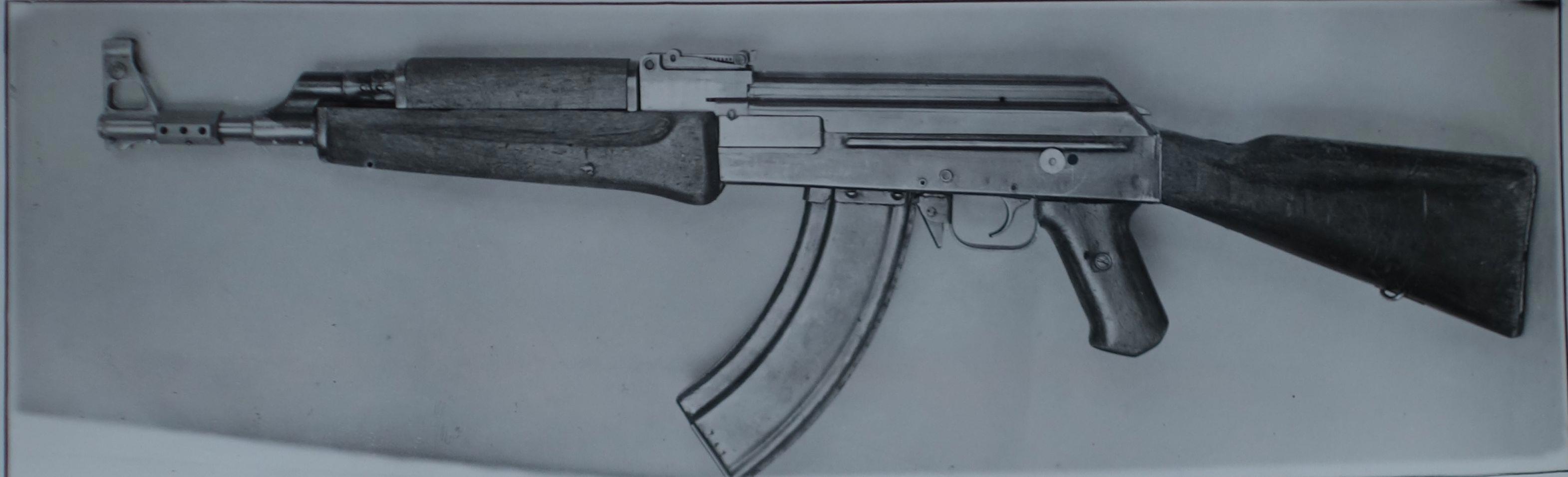

АК-47. Борьба за кучность.

Автор: Андрей УлановВ статье о финальном этапе "автоматного" конкурса рассказывалось, в частности, о том, что будущий победитель – автомат конструкции Михаила Тимофеевича Калашникова – не смог уложиться в требования по кучности стрельбы очередями. Тем не менее, он все же был рекомендован к принятию на вооружение. Решающим в этом вопросе стало совещаниеНаучно-технического совета НИПСМВО ГАУ ВС от 10 января 1948 года. Точнее – позиция инженер-майора Ф.Лютого, руководившего повторными (финальными) испытаниями автоматов. Именно Лютый счел, что доработанный автомат Калашникова наиболее полно соответствует требованиям военного заказчика. Что же касается недостаточной кучности, то по мнению инженер-майора, эту проблему можно было решить в сравнительно сжатые сроки.

Уже тогда многие присутствовавшие на совещании офицеры усомнились, что эту задачу можно будет решить "кавалерийским наскоком". В частности, инженер-майор Шевчук высказал следующее мнение:

"Вопрос о кучности боя весьма серьезный. Я думаю, что на 100 м едва ли удастся выполнить задачу при стрельбе из данных автоматов.

Весьма сомнительно, чтобы за 15 дней, как предполагает т. Лютый, удалось решить вопрос об улучшении кучности боя. Здесь нужна большая осторожность, Пусть мы поработаем над кучностью даже 1/2 года, но зато не будем вынуждены бросить автомат, когда его забракуют в войсках.

Я предлагаю рекомендовать на доработку по кучности только автомат Калашникова и после доработки рекомендовать его на серию."

Как мы сейчас знаем, вопрос о кучности автоогня оказался самой продолжительной болезнью автомата Калашникова. "Борьба за кучность" затянулась на долгие десятилетия и закончилась (пока!) конкурсом "Абакан" и лафетной схемой автомата Никонова.

Но, как ни странно это прозвучит, инженер-майор Лютый тоже был прав.

Уже в конце января - феврале 1948 года офицеры-испытатели стрелкового полигона инженер-майор В.Ф.Лютый и инженер-капитан Б.Л.Канель провели экспериментальную работу по улучшению кучности боя автомата Калашникова. Для работы использовался автомат №1, отремонтированный после заводских испытаний. Кроме того, в испытаниях принял участие и автомат Судаева АС-44, на котором ранее был испробован метод улучшения кучности путем введения "отверстий истечения в стенках дульной части автомата".

Начали работу над АК с "косметических" улучшений. Так, переделке подвергся приклад опытного АК. Еще на более ранних испытаниях стрелки отметили, что приклад имеет недостаточную длину, а затыльник соскальзывает с плеча при автоматической стрельбе. Наклон рукояти управления огнем был сочтен слишком большим – стрелявшему приходилось "неестественно" выгибать кисть. Наконец, у опытного АК цевье не имело упора для пальцев, что вынуждало слишком сильно сжимать его и вызывало быструю усталость стреляющего. Все эти недостатки были устранены в ходе "тюнинга" – АК получил новый удлиненный приклад, с высоким затыльником, снабженный поперечным рифлением для лучшего упора. Наклон рукоятки управления огнем был уменьшен. Кроме того, автомат получил новое цевье увеличенной ширины, с выступами для более удобного удержания. Был также изменен и способ крепления цевья к автомату.

Уже эти "косметические" улучшения дали вполне заметные результаты. Один из стрелков полигона, ранее собиравший "кучу" в 18 см одиночными и 55 см короткими очередями с упора, после модернизации выбил 15 и 33 см соответственно.

Тем не менее, стрельба также показала, что введенные изменения не сказались на основной проблеме – кучности автоматическим огнем с рук.

Попытка решить эту проблему так же, как на АС-44 – установив на стволе "стабилизатор с отверстиями истечения", или, говоря более понятными нам терминами, дульный компенсатор, офицеры-испытатели получили очень примечательную картину. Улучшения кучности "в общем", получить не удалось. Зато теперь на мишенном щите образовались два явных центра группировки пробоин. Первые пули очереди ложились у точки прицеливания, а последующие – значительно (на 50-80 см) левее и выше. И эту проблему "вылечить" компенсатором не вышло. Как отмечено в выводах:

"…устранить раздвоение введением ассиметричных компенсаторов невозможно, так как при разных положениях стрелка требуется различное (подчас прямо противоположное) направление компенсации".

Для выявления "виновника" этого эффекта испытателям пришлось учинить настоящее детективное расследование, с перебором подозреваемых, алиби, экспертизой и прочими атрибутами жанра. Подробное изложение этой работы могло бы украсить любой сборник "крутого детектива". Наконец, "убийца кучности" был найден – им оказался… удар затворной рамы в переднем положении.

Для окончательной проверки этого вывода было испробовано несколько вариантов, наиболее удачным из которых сочли введение дополнительного шептала, удерживающего затворную раму в заднем положении. Для "чистоты картины", в этот раз, помимо "штатного" стрелка, принимавшего постоянное участие в предыдущих испытаниях автоматов, были привлечены еще двое испытателей, один из которых из автоматов стрелял "в исключительных случаях и большой тренировки не приобрел", а второй ранее стрелял из АК лишь один раз.

Таблица результатов наглядно засвидетельствовала, что с причиной на этот раз "попали в точку". При стрельбе с колена кучность выросла почти в два раза. При стрельбе стоя в том самом пункте, где в прошлый раз АК обзавелся красноречивой надписью "щит размером 6х6 м всех пуль не перехватывает", модифицированный автомат даже превзошел своего конкурента по финалу – автомат Булкина.

Выходит, у Лютого и Канеля был повод праздновать победу? Ведь они нашли причину низкой кучности АК и даже предложили вариант её устранения?

"Наиболее действенным и конструктивно приемлемым мероприятием по ликвидации раздвоения очереди явилось введение удара рамы в переднем положении при первом выстреле, иными словами – отказ от куркового ударного механизма и введение спускового механизма, удерживающего на боевом взводе затворную раму".

Однако тот АК, что знаком нам всем – от самых ранних, до последних вариантов, как подсказывает нам википедия, до сих пор имеет: "Ударно-спусковой механизм куркового типа". Тогда, в 1948 году, воспользоваться результатами работы Лютого и Канеля не вышло по целому ряду причин.

Впрочем… возможно, кто-то еще вернется к найденному ими ответу.

Андрей Уланов.