Интервью со мной в связи с выходом новой книги

Автор: Татьяна РусубергДля меня важны детали и визуальный ряд. Каждую сцену я вижу перед собой, как на экране, прежде чем сажусь ее писать...

Итак, Татьяна, мы выпускаем Вашу новую книгу, чему я искренне рад: и продолжающемуся сотрудничеству, и нашему взаимодействию автор–издатель. Давайте кратко напомним, кто Вы и откуда, где учились, где и чем живете, какая у вас семья.

Я родилась в Петербурге, училась в Санкт-Петербургском государственном университете на отделении русского языка и литературы, там же получила степень кандидата филологических наук. С 2002 года живу и работаю в Дании, здесь родились мои дети. Сейчас работаю региональным консультантом в DRC Danish Refugee Council, это Датский Совет помощи беженцам, а раньше занималась руководством волонтерской деятельности и различными социальными проектами. У меня две дочери, старшей двадцать один, младшей — девятнадцать. Обе уже живут самостоятельно в других городах.

В связи с Вашей литературной деятельностью такой вопрос: кто Ваш первый читатель из близких? Кому в первую очередь Вы показываете рукопись нового произведения? И в продолжение темы: кто из семейного круга Ваш самый преданный поклонник и кто самый притязательный критик?

Первый читатель сейчас — мама. Я долго не решалась показывать ей рукописи своих книг. Начала, только когда уже издала несколько романов, и мама сама попросила, захотела почитать новое до того, как оно появится в книжных магазинах. Теперь она всегда читает рукописи и моих собственных книг, и переводов и дает дельные советы. Можно сказать, мама стала моим поклонником и успешно рекламирует мои книги в кругу родственников, друзей и знакомых. Она же выступает и в роли критика. Муж и дети, к сожалению, не могут прочесть мои книги, поскольку не владеют русским языком. Между тем старшая дочь пытается помогать с их переводом на датский как редактор, для которого датский язык родной, — я надеюсь, что и здесь, в Дании, мое творчество может заинтересовать читателей.

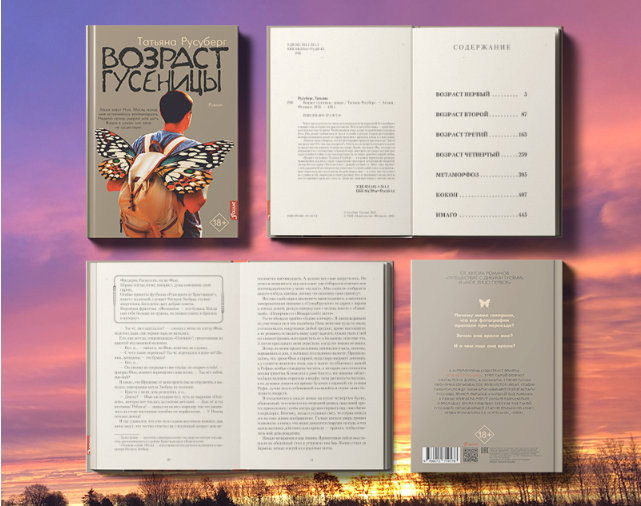

Итак, «Возраст гусеницы». Почему на этот раз роман взросления в форме роуд-стори, а не социальный триллер в духе книг «Путешествие с дикими гусями» и «Мое лицо первое»? Что Вас побудило написать такую историю — и написать именно так? Прав ли я в том, что Вы намеренно не нагнетали психологическую напряженность, а стремились к большей визуализации событий книги и ее персонажей? Мне кажется, это самое кинематографичное Ваше произведение, не в смысле доступности для потенциальной киноадаптации, а в плане, скажем так, зримости текста: детализации событий и образов, особой метафоричности и волнообразного темпа, то ускоряющегося, то замедляющегося.

Роуд-стори, наверное, потому, что я сама люблю книги и фильмы в этом жанре, и потому, что мне захотелось попробовать что-то новое. Вообще, история Ноа, главного героя, засела у меня в голове давно, засела и не отпускала. Нужно было только подобрать форму, которая могла бы в полной мере выразить содержание. Мне показалось, что, если наложить духовное странствие в поисках себя и своих корней на путешествие физическое, в котором молодой человек с маленького острова познает большой мир, это создаст синергический эффект. Кроме того, читатель получит возможность познакомиться с Данией — небольшой, но красивой и разнообразной страной, по которой колесят мои герои. Не знаю, не нагнетала ли я напряженность намеренно или просто мной управлял текст и его герои. Но да, для меня важны детали и визуальный ряд: я подбираю фото своих персонажей или списываю их внешность со знакомых людей; описываю места, где побывала лично. Каждую сцену я вижу перед собой, как на экране, прежде чем сажусь ее писать. Наверное, это влияет на то, как текст потом воспринимается читателем.

Продуманность фабулы, логика сюжетных ходов, выпуклость характеров, достоверность реалий и безусловная правдоподобность — можно подумать, что Ваши истории — это литературное воплощение реальных судеб и реальных жизненных коллизий. Расскажите, как в Ваших книгах сопрягаются реальность и вымысел, есть ли прототипы у персонажей? И вообще, откуда берутся Ваши истории?

Это очень хороший вопрос. Сюжет «Возраста гусеницы» вырос, например, из реальной истории, которой поделилась со мной женщина, ставшая в романе прототипом Руфи. Реальная Руфь так никогда и не разгадала загадку семьи Ноа, но эта тайна разожгла мое воображение. Я стала ломать голову над тем, что же могло произойти, какая трагедия могла разыграться, что осталось за кадром. Ответ подсказала жизнь. Я связала историю Ноа с другой историей, случившейся в моем близком кругу. Но и она не могла бы быть рассказана, не встреть Ноа на своем пути Машу. С прототипом Маши я также была знакома — это потрясающая девушка с необычной судьбой. Мне давно хотелось написать книгу о нелегальных эмигрантах на основе ее жизни, но вместо этого у меня появилась Маша, ставшая «волшебным помощником» Ноа на его нелегком пути в поисках правды.

У Дэвида из романа «Мое лицо первое» тоже есть прототип. Сюжет книги основан на событиях, описанных в его дневнике. Денис из «Путешествия с дикими гусями» — образ собирательный, но изложенные в книге события основаны на фактах, собранных из документальных фильмов, статей, исследований и интервью, а также бесед с соцработниками.

А что служит побудительным толчком к написанию книги? Что должно произойти, чтобы Вы сказали себе: «Пора!» — и начали создавать новый текст?

Иногда достаточно одной случайной фразы. Так вышло с «Путешествием с дикими гусями». Вот так, просто в голове будто переключатель щелкнул, и я увидела перед собой книгу. Оставалось только сесть и написать ее. А иногда от первичной идеи до создания текста проходят годы, когда я вынашиваю в себе сюжет, будто слоненка. Рассматриваю его с разных сторон, дополняю деталями, подбираю действующих лиц. Когда чувствую, что всё, готово, пора писать — тогда сажусь за компьютер. К этому времени у меня не только созрели все персонажи и локации, но и большинство диалогов. Иногда я думаю: как здорово, что никто не может прочитать мои мысли. Представляете, вот я стою, например, чищу зубы, а в голове в это время трое ведут оживленную беседу.

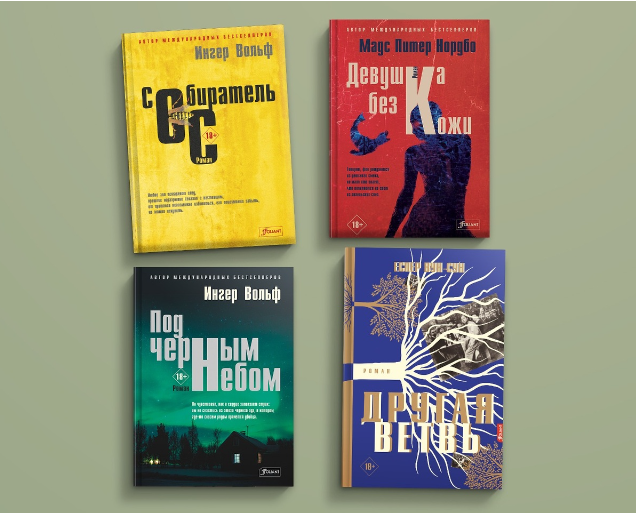

Теперь мне интересно спросить о другой Вашей ипостаси — переводческой. Помню, с каким энтузиазмом в свое время Вы откликнулись на мое предложение попробовать силы в этом деле. Вы с радостью согласились, а я согласился с выбором автора — Ингер Вольф с ее «Собирателем ос». И сегодня в Вашем переводческом портфолио уже четыре книги, переведенные с датского языка. Что Вас привлекает в работе с чужими литературными текстами на уровне двух языков? Вы даже как-то признались, что погружение в перевод дало старт собственной новой работе, которую Вы никак не могли начать.

Я лингвист по образованию, поэтому мне интересно работать и с родным, и с чужим языком. Многие писатели занимаются переводами. Идею мне подкинул как-то датский коллега по литературному ремеслу. Перевод — это ведь тоже работа творческая, хотя здесь нужно не свой текст создавать, а передать чужой текст на родном языке как можно ближе к оригиналу. Для меня перевод в том числе — возможность учиться у других авторов, подмечать, как они решают литературные задачи, какими средствами. И да, перевод может вдохновить на создание своего произведения так же, как и прочитанная книга, и просмотренный фильм. Еще, думаю, есть и другая мотивация. Чисто по-читательски хочется поделиться прочитанной книгой, открыть ее для русскоязычной публики. В текущем году я также работала над переводом в обратную сторону — переводила свою собственную книгу, роман «Джек на Луне», с русского на датский, чтобы отправить ее в местные издательства и попробовать опубликовать в Дании. И буквально на днях получила положительный ответ: одно датское издательство предложило мне издать «Джека», подписываем договор.

Книги в переводе Татьяны Русуберг, выпущенные нашим издательством

А теперь вопросы, которые меня просили задать читатели. Какие книги формировали Ваши читательские интересы и вкусы, впечатления о каких произведениях Вы вспоминаете с теплотой и что перечитываете? Что читает писательница Татьяна Русуберг сейчас и что Вас наиболее впечатлило в этом году?

Я, как и мое поколение, выросла на русской классике. Любимые писатели Достоевский, Тургенев, Гоголь, Чехов. Дальше, конечно, «возвращенная литература»: Булгаков, Бунин, поэты Серебряного века. Из зарубежных любимые Фаулз, Мердок, Мураками. Сейчас я много читаю и предпочитаю современную литературу, слежу за новинками. Причем читаю на трех языках: датском, русском и английском — в зависимости от того, на каком языке попадется книга. Я нечасто перечитываю что-то, ведь в мире так много книг, так много стоит в очереди на прочтение, поэтому обычно я снова беру в руки только что-то самое любимое, например, «Волхва» Фаулза. Из последнего прочитанного могу назвать «Мальчика в подвале» Стивена Смита, датский триллер «Смола» Ане Риэль, «4321» Пола Остера. Если же говорить о том, что произвело впечатление, то это в первую очередь «Мальчик с голубыми глазами» — книга Джоанн Харрис, одной из моих любимых писательниц, построенная как сетевые дневники двух героев с комментариями других пользователей. Часть дневников открыта для всех, а часть имеет ограниченный доступ, поэтому одна и та же история в них рассказывается по-разному. Это интересный прием, позволяющий читателю складывать картину произошедшего, как пазл.

Назову еще сай-фай современной датской писательницы Марен Утау «Одиннадцать процентов», наделавшую шума в Дании антиутопию, описывающую мир постапа, в котором царит матриархат, а выжившие мужчины содержатся в резервации и используются только для продолжения рода. Их численность искусственно поддерживается на уровне одиннадцати процентов от общего количества населения, необходимых для выживания популяции. Книга запомнилась необычной концепцией мироустройства после глобальной катастрофы.

И наконец, неизбежный вопрос о творческих планах. Над чем сейчас работаете?

Сейчас я занимаюсь двумя книгами. Одна, с рабочим названием «Голод кожи», — это детективный триллер, основанный на реальной семейной драме, произошедшей в Дании в 2000-м году. Другой роман пока носит черновое название «Алиса здесь больше не живет». Это остросюжетный янг-эдалт, здесь главные герои подростки, а действие происходит в датской школе-пансионе.

Беседу провел Александр Серов,

шеф-редактор изд-ва «Фолиант»

Взято с канала издательства в Дзен