Следы на воде 9

Автор: Евгений КрасОдин неглупый китаец говорят где-то там написал: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Царь и Великий князь Московии Алексей Михайлович вряд ли был с ним знаком, однако придерживался именно этих взглядов. Поэтому проведя кучу всяких реформ и устроив множество начинаний на Руси, сделал всё настолько взвешенно, что по праву заработал прозвище Тишайший. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается и тишайшее время перемен закончилось тоже. К власти были совсем не простыми путями приведены два его сына – Иван и Пётр. Первый долго не протянул, а второму судьбой и характером выпало стать продолжателем дела отца. Всё, что касается этого времени, может вполне охарактеризовать всего одним словом – противоречие.

Направление перемен в армии и во флоте было положено ещё до Петра. И это были верные направления... в целом. То есть русское «полупрофессиональное» стрелецкое войско более не могло соответствовать новым задачам, которые вставали перед Русью. Пришла пора строить новую армию – регулярную. То же самое можно было отнести и к боевому флоту. До поры стрелецкому войску вполне хватало небольших быстроходных парусно-гребных судов, которые местами немного отличались конструктивно, и в разное время, в разных местах могли называться по-разному, но в общем-то принципиально походили на своих предшественников. Это были всё те же ладьи, однодревние струги, дубы, чайки, будары и прочая, прочая. Было бы ошибкой думать, что такое положение вещей касалось только Руси. В Европе также до поры очень успешно действовали галеры, отличие которых от тех же будар было в целом символическим. И там они тоже уходили в прошлое. Всё решили пушки.

Скорострельность первых пищалей и кулеврин, да и более совершенных вариантов пушек была до обидного малой, а это с неизбежностью требовало увеличения их количества буквально «до изумления». Главной характеристикой любого корабля стало количество стволов. В такой ситуации размещать гребцов стало просто негде – всё заняли пушки, большие и маленькие. А они, как известно ещё и вес имеют солидный. Отсюда увеличение водоизмещения кораблей и увеличение их ширины для обеспечения остойчивости. Рос и объём торговли, для которой также требовались большие и вместительные трюма. Скорость плавания на время уступила требованиям надёжности и грузоподъёмности. Тишайший, как человек вельми образованный, вовремя это понял и провёл эксперимент, привезя из-за шеломянца на Русь тамошних специалистов по строительству подходящих для плавания по морям судов и специалистов по их эксплуатации. В селе Дединове было устроено экспериментальное производство. Дело было серьёзно перегружено совместным пьянством, мздоимством, безалаберностью как это ведётся (ну, посмотрите на строительство Восточного), но всё же двигалось, и к концу 17 века на свет божий были явлены фрегат «Орёл», «Гроссяхта» да «две шнявы». Вся эта флотилия успешно отправилась к Астрахани, то есть на Каспий, где в последствии, отслужив свой срок и пережив Разинский и прочие бунты, была разобрана на дрова. Боевых задач им решать не пришлось – ну и слава богу. Главное ведь в этом было то, что опыт поимели.

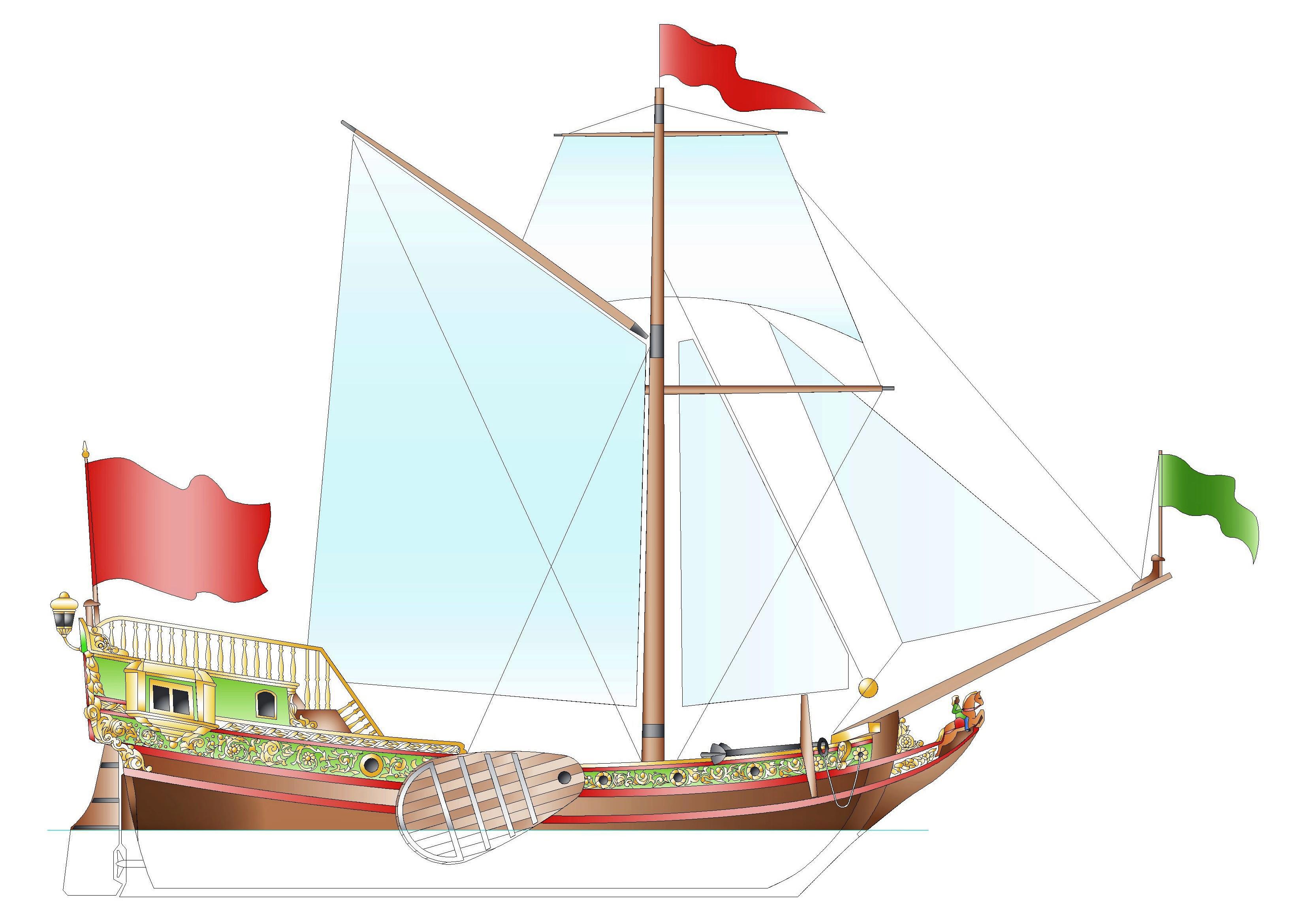

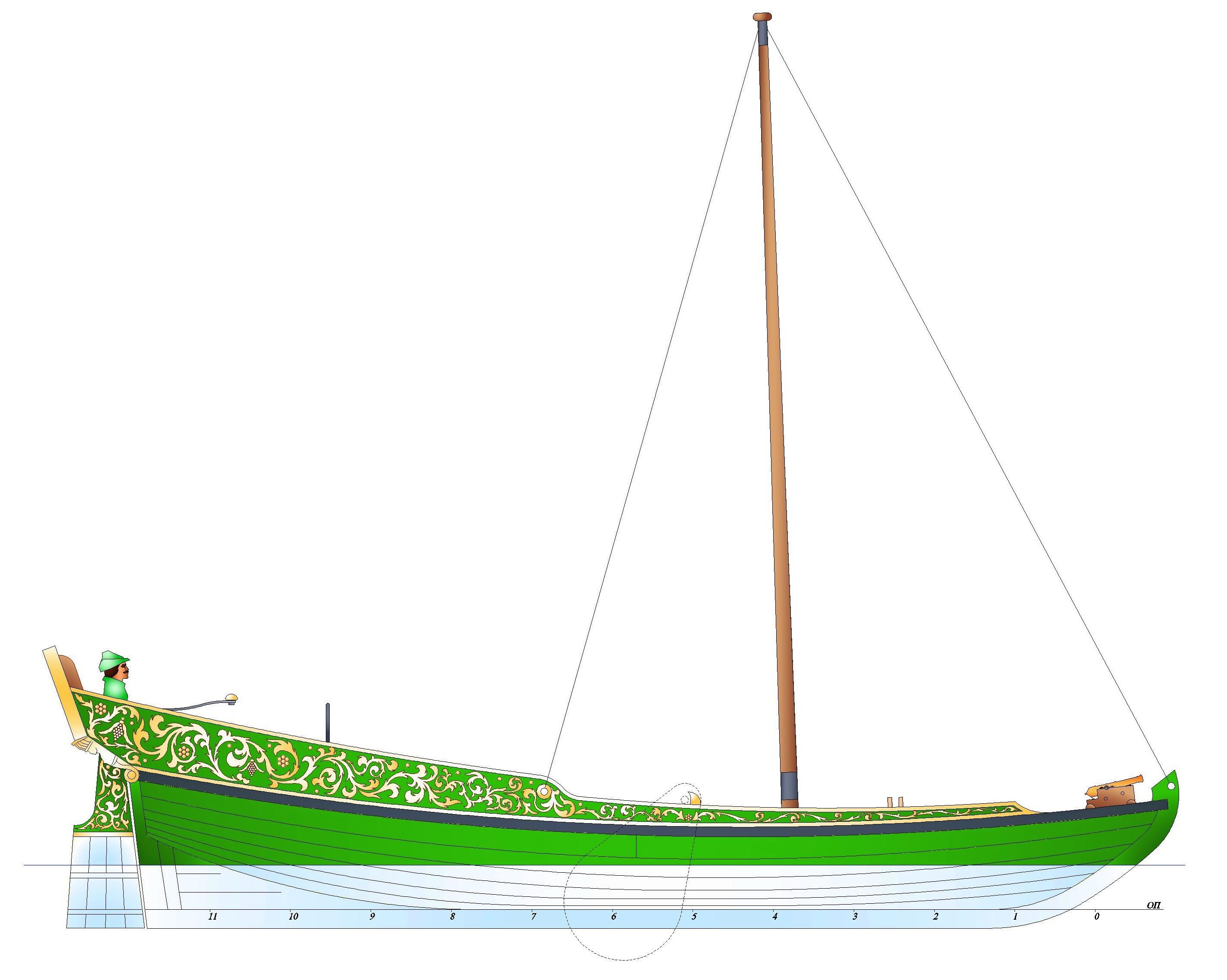

Сам «Орёл» я показал в прошлой своей заметочке, а вот «Гроссяхту» пропустил тогда, поэтому показываю сейчас:

И наша реконструкция:

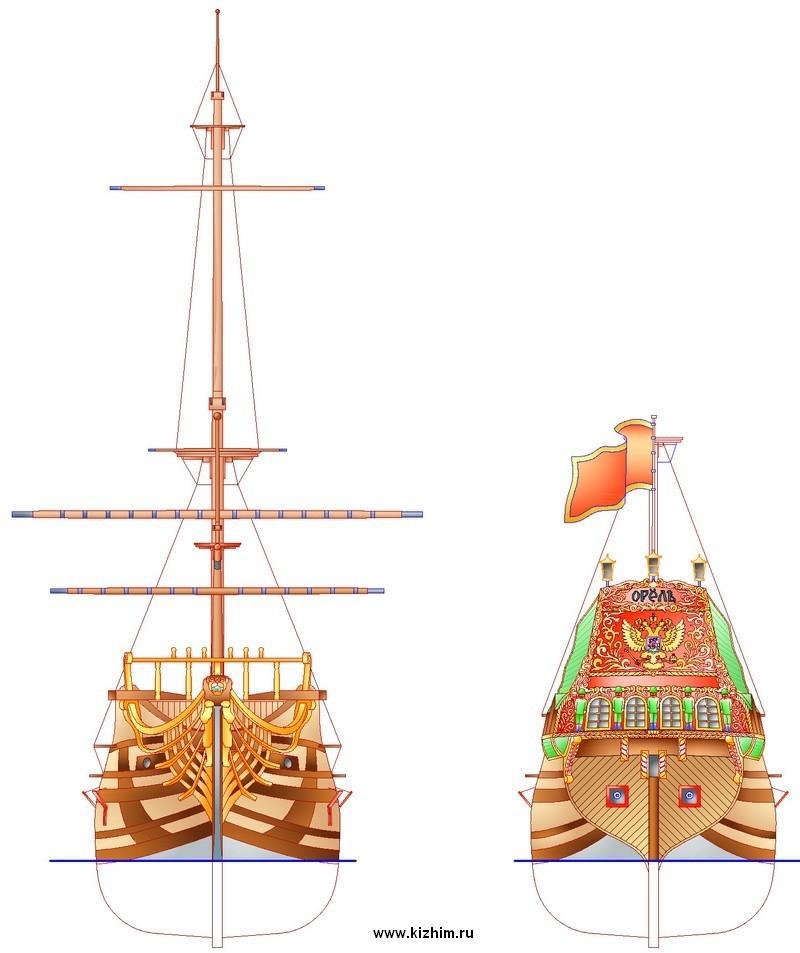

Хотя для полноты картинки можно и «Орла» вспомнить. Чтобы не повторяться всё же, показываю, как выглядел этот корабль согласно нашей реконструкции с носа и с кормы:

Нами были приложены серьёзные усилия, чтобы получить этот результат. Дело в том, что в те времена чертежей не делали, поэтому все эти реконструкции, включая нашу, достаточно условны. Тот же «Орёл» для нужд судомоделистов пытались реконструировать до нас, и когда встал вопрос о его строительстве, то мы, сгоряча именно её хотели взять за основу для разработки проекта. Однако уже первичный анализ картинок выявил принципиального характера ошибки в этой работе. Пришлось начинать всё заново. Для этого были изучены все сохранившиеся отечественные и зарубежные материалы, касающиеся строительства и эксплуатации флота того времени. Однако сомнения и сейчас остаются, если честно.

Это касается не только времён Тишайшего, но и Петровского времени тоже. Даже полная реконструкция особо важного корабля, над проектом которого трудился сам Монарх, на сегодня попросту невозможна. Я имею в виду «Гото предестинацию» («Святое предвидение»). Да, вместо чертежей иногда в те времена делали предварительную модель корабля, но модель не сохранилась. Мало того, на сегодня даже главные размерения корабля (то есть длина, ширина, высота борта, осадка) доподлинно не известны. Поэтому любая такая попытка должна претворяться выражениями типа «примерно» или «с высокой степенью вероятности». То есть, вот это есть современная «Гото предестинация», а не Петровская:

Иногда, говоря об истоках Петровских кораблей, поминают голландскую традицию. В каком-то смысле это верно – ведь Пётр махал топором именно на их верфи. Однако ж следует иметь в виду и другой факт – в своих письмах монарх о голландских корабелах высказывался весьма нелицеприятно, не без оснований считая их ретроградами. Куда привлекательнее по его словам в этом плане выглядели англичане. Собирал Пётр информацию и в других местах, включая Средиземноморские страны, поэтому можно считать, что Русью в то время на вооружение был взят общеевропейский опыт судостроения, а так как строили корабли у нас всё-таки, то наверняка не обошлось и без чисто русского влияния.

Не бывает знания абсолютного. Всякий специалист по настоящему силён только в каком-то одном направлении. В других он может и ошибаться. Пётр в силу молодости о таких вещах знать не мог, поэтому возжелав сделать всё «как лучше», наломал дров, хотя в целом проявлял не только упорство, но и завидную наблюдательность. Например, создавая армию нового типа, он бездумно собезьянничал, заменив удобную форму стрельцов, созданную на основе народных костюмов и учитывавшую местные условия, на европейский костюм, который потом хоть и корректировался, но не очень успешно. Примерно то же получилось и с флотом. Были скопированы на югах образцы галер, и на высочайшем уровне было указано делать суда непременно точно так же. В общем-то формы у этих кораблей были достаточно хороши. Различия были, но ничего особо важного. На Воронежских верфях такому указу подивились – а чего это менять «шило на мыло»? Ведь принципиальной какой-то разницы между теми галерами и бударами не было. И продолжили делать то, к чему хорошо привыкли, внеся изменения чисто косметического характера. Ну, и называть новые корабли стали «по-ихнему» – если уж царю так захотелось. Старались, спешили, понимали, что серьёзные действия уже не за горами. Грянула битва за Азов.

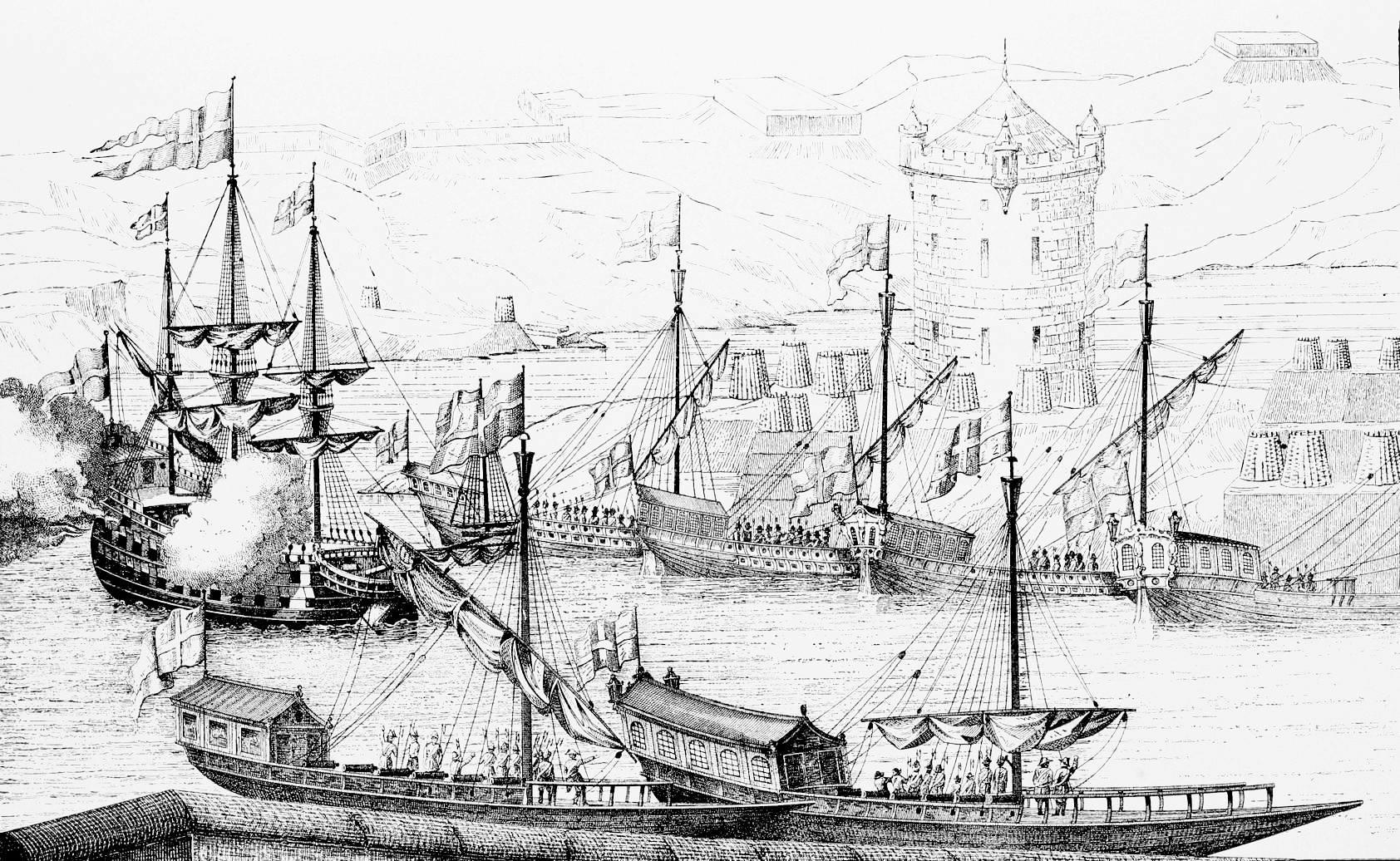

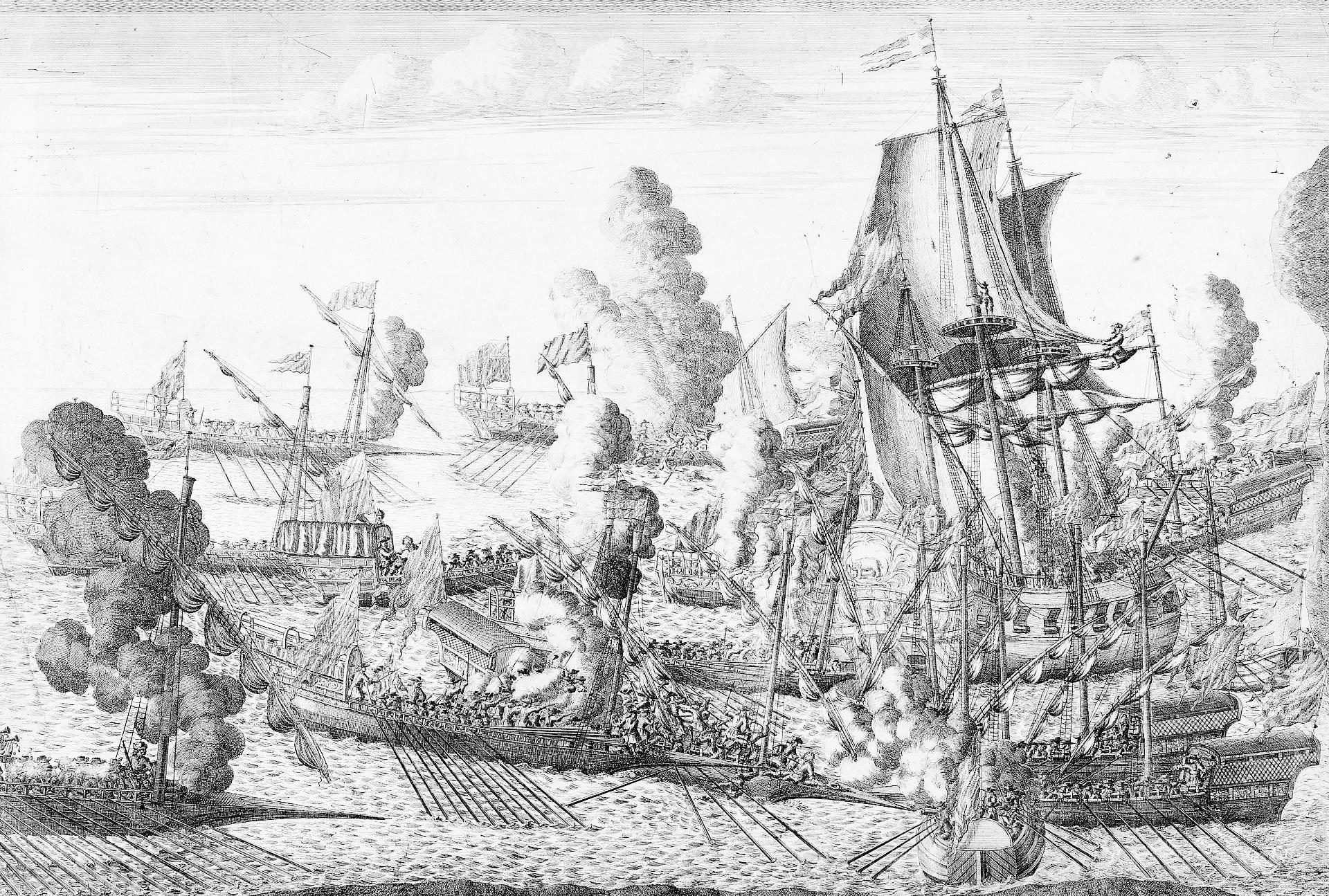

На самом исходе века, в 1696 году Азовский поход увенчался успехом и это была очень большая победа, хотя её иногда пытаются принизить – мол, сил едва хватило на одну крепость. На самом деле сил хватило на всё ещё мощную Турецкую империю. Две попытки, большие потери, но тут уж ничего не поделаешь – опыт всегда стоит недёшево. В плане флота здесь интересна вот эта гравюра, нарисованная по горячем следам события:

Как видите на один единственный корабль европейского типа приходится аж целых шесть «галер». Причём именно эти так называемые «галеры» и занимаются основной боевой работой, а большой корабль используется только для артиллерийской поддержки. И это естественно – с его осадкой далеко за два метра он никогда не смог бы подойти достаточно близко к берегу. На самом деле соотношение по количеству типов судов было намного серьёзнее. По дошедшим сведениям, было построено 22 галеры, 1300 стругов (видимо грузовых плоскодонных судов для перевозки войск), брандеры, плоты и всего два корабля «западного строя» – «Апостол Павел» и «Апостол Пётр». В описании боёв также сообщается об уничтожении двух турецких галер и неназванного количества «мелких судов». Это означает, что турки тоже имели на вооружении аналогичные корабли. Вот ещё одна картина, уже современная, посвящённая этому же событию:

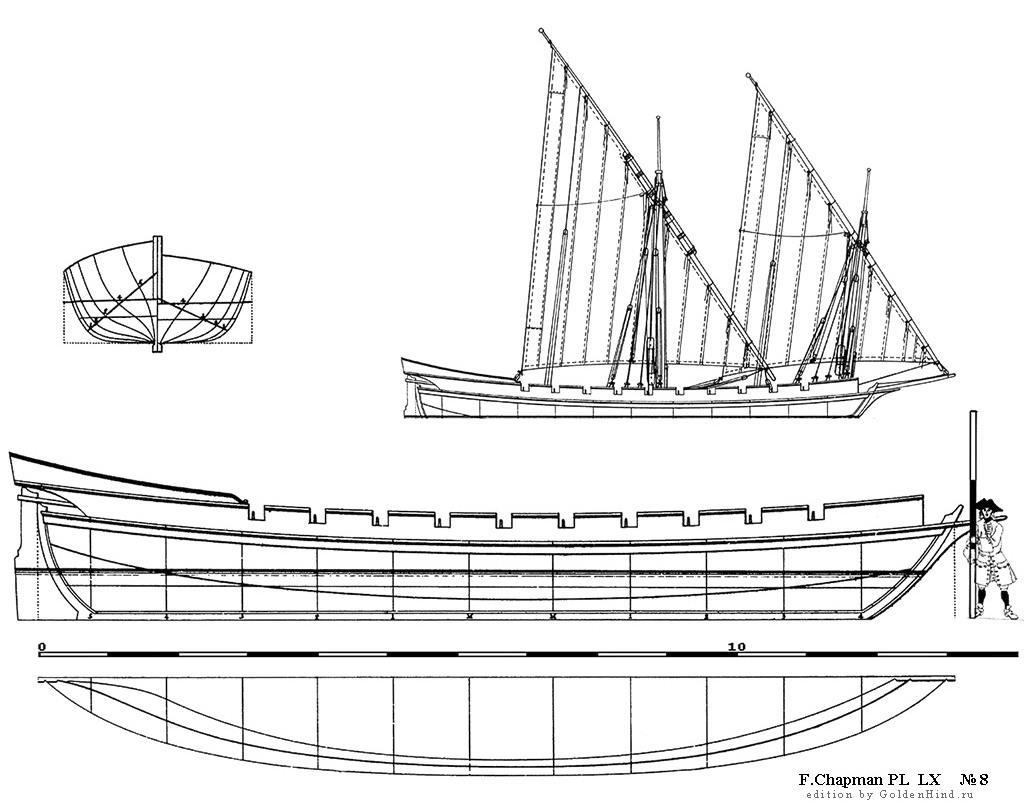

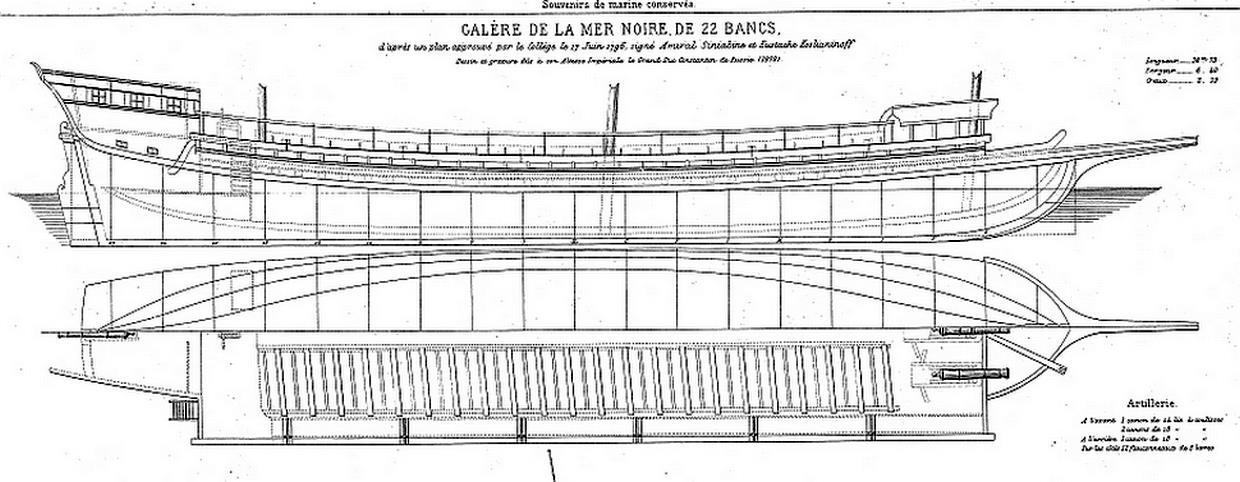

Посмотрите внимательнее на картину современника событий и на это новенькое полотно. Явно видно различие в конструкции «галер» – хитровыгнутый форштевень на новой картине и прямой на старинной гравюре. Всё верно – в старину художник рисовал то, что видел, и это – будара. А современный нарисовал, то, что велели, то есть использовал сохранившиеся чертежи настоящих южных галер. Они именно так и выглядели – чертежи, хоть и чуть более поздних времён, сохранились. Трудно сейчас судить о том, что происходило на верфях, где собрались мастера из Воронежа, Архангельска и других краёв. Однако большинство из них привыкли именно к простым и надёжным формам – переучиваться и усложнять времени не было. Исходя из этой старинной гравюры, самая верная из сегодняшних реконструкций вот эта:

Однако нельзя исключать того, что среди галер, построенных ко времени возвращения Руси на берега Балтики в нашем войске, стояли на вооружении и вот такие корабли:

И вот такие тоже:

Мелкие конструктивные различия особого значения не имели. Молодой Государь со своей командой всё сделал правильно. То есть, когда сейчас начинают говорить о приоритетном строительстве Петром океанских кораблей по зарубежным лекалам, то это попросту профанация вопроса. На самом деле всё было несколько сложнее. Регулярный Российский Флот начинался на самом деле совсем с других кораблей и первые громкие победы были одержаны совсем не с помощью больших линейных кораблей, а всё на тех же бударах-галерах. Так было под Азовом, так было, когда Ладогу чистили от шведов, так было и под Гангутом. Вот картина времён Петра, посвящённая этому событию:

Вот на этой старинной русской гравюре показан эпизод боя при Гангуте. Здесь хорошо видны действия отдельных кораблей:

Более позднее полотно. С информативностью здесь похуже, но накал страстей виден очень хорошо:

А вот ещё одна гравюра, так же относящаяся к этой же войне за Балтику:

В обоих случаях молодой ещё Пётр со своими приближёнными не увлеклись внешними эффектами, а сделали упор на максимальную эффективность, которую в заданных условиях могли обеспечить именно эти мелкосидящие, манёвренные и быстроходные корабли. Галера или будара несли всего по 4-6 пушек относительно большого калибра – даже до среднего фрегата с его тридцатью орудиями далеко. Однако на галере было много бойцов со своими мушкетами. Быстрое манёвренное сближение с противником, согласованные действия сразу нескольких кораблей – тактика казаков; а дальше – абордаж. Именно так у шведов Петровские орлы захватывали один крупный корабль за другим. В боях на Ладоге нашими войсками также активно использовались соймы и другие традиционные суда местной постройки. Они пригодились и для десантных операций, и для снабжения войск, и для скрытной переброски сил на важных направлениях. Этот, «москитный» в общем-то флот был хорош именно максимальной приспособленностью к местным условиям, возможностью действовать скрытно, появляться неожиданно. Шведы не смогли быстро изменить тактику и проиграли войну.

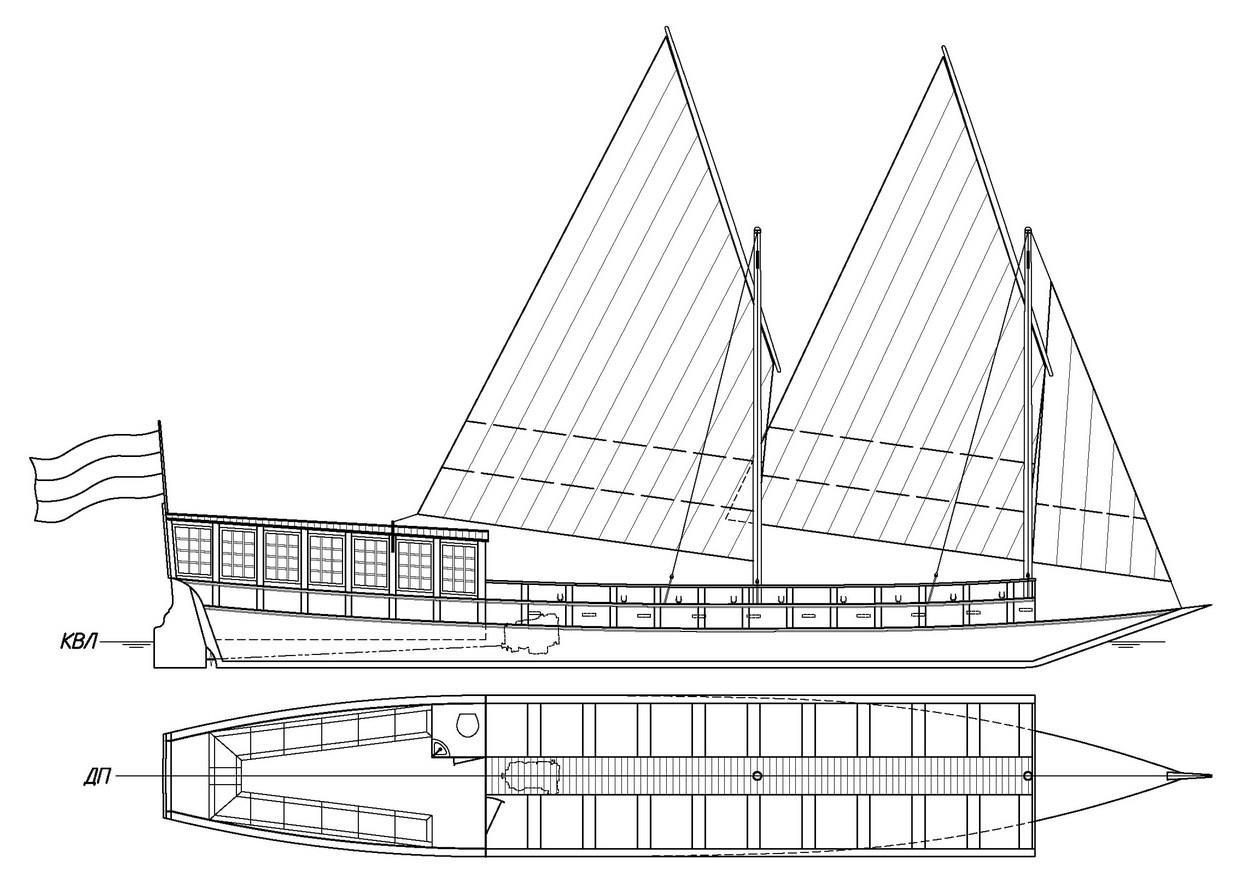

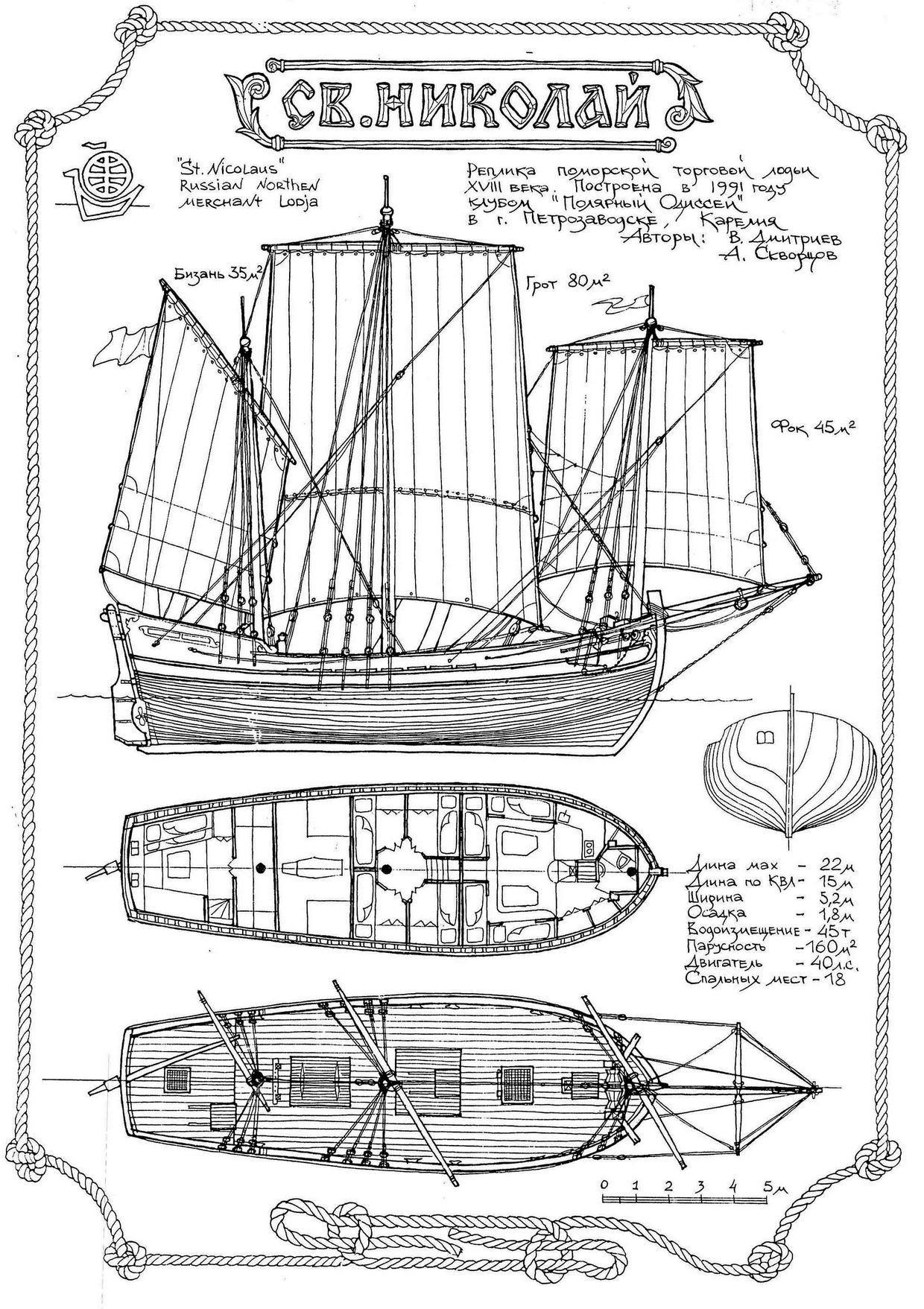

Тем удивительнее выглядят дальнейшие действия Петра. Вот действительно, зачем было выпускать указ о строительстве на севере судов западного типа, совершенно не подходящих по своим качествам для плавания в этих водах? При этом суда традиционной постройки делать запрещалось. С одной стороны такие действия Монарха вполне укладывались в ряд других сумасбродных идей, которые он упрямо реализовывал, вроде бритья, введения париков и западной одежды, курения и прочего столь же нужного для страны. С другой стороны его действия в направлении военного строительства и перестройки экономики выглядят очень взвешенными и логичными. Ощущение, что решения принимали разные люди. Возможно, что Пётр имел в виду не весь флот поморов, а исключительно грузовой флот для развития торговли со странами запада. Тогда это было бы вполне обоснованным решением. Ведь там в это время наблюдался серьёзный рост водоизмещения судов торгового флота. Скоростные характеристики при этом снижались, однако можно было бы получить серьёзный рост за счёт увеличения грузоподъёмности каждого судна, что снизило бы стоимость перевозки. Ну, а «на местах» эту идею вполне могли довести до абсурда. Борения в этом вопросе хорошо отразились вот в этой реконструкции торгового судна того периода:

Формально его назвали «лодьей», но фактически форма корпуса русской традиции не соответствует. Это именно западная традиция того периода – форма капли по ватерлинии видна сразу. У такой формы тоже есть свои достоинства. Например, материал для строительства расходуется более экономно. Кочи, карбасы, соймы и прочие суда местной традиции в конце концов строить всё же не перестали ни здесь, ни в других местах страны.

Особенно любопытно в плане противоречивости самой фигуры Петра 1 выглядят два принадлежащий ему маленьких судна. В своё время Император некоторое время прожил в Астрахани. Как водится провёл здесь некоторые новации. В частности повелел чистить городские протоки, построил Адмиралтейство, велел завести «Птичий двор» – получилось что-то среднее между зоопарком и питомником. Повелел немного выше по Волге высадить дубовую рощу, пояснив, что дерево доброе для флота России весьма не лишним будет. Рощу действительно посадили, и наперекор природе вырастили. Её уничтожили уже в советское время, когда нашим реставраторам понадобилось дерево для того, чтобы восстановить паркет в царских дворцах в Питере. Но без воды Императору было как-то скучно, да и перемещаться в наших краях легче всего по воде, поэтому для его нужд было изготовлено два малых судна. Их долго берегли и утрачены они были уже в 20 веке. Одно прозывалось «Плезир-яхтой» и было типичным малым европейским судном. Вот наша реконструкция:

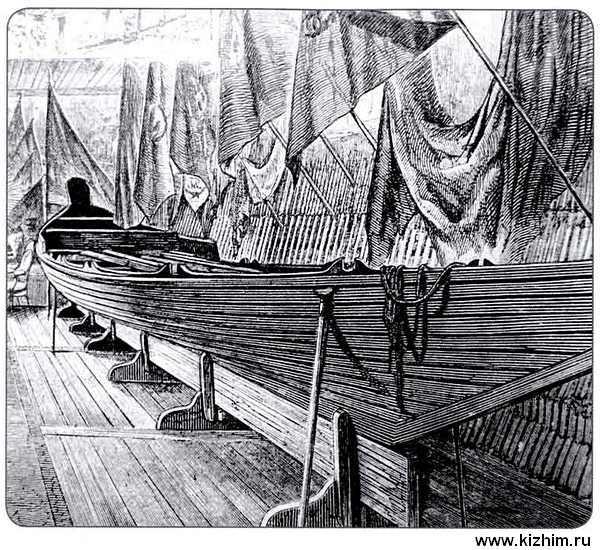

Подробнее здесь:http://kizhim.ru/article/karmannyj-flot-petra-velikogo-chast-i-plezirjahta/ Второе называли ещё проще – лодкой-верейкой. Она была сделана на основе так называемых «островских лодок». По сути – это бударка. Вот она на гравюре уже во время хранения в качестве реликвии:

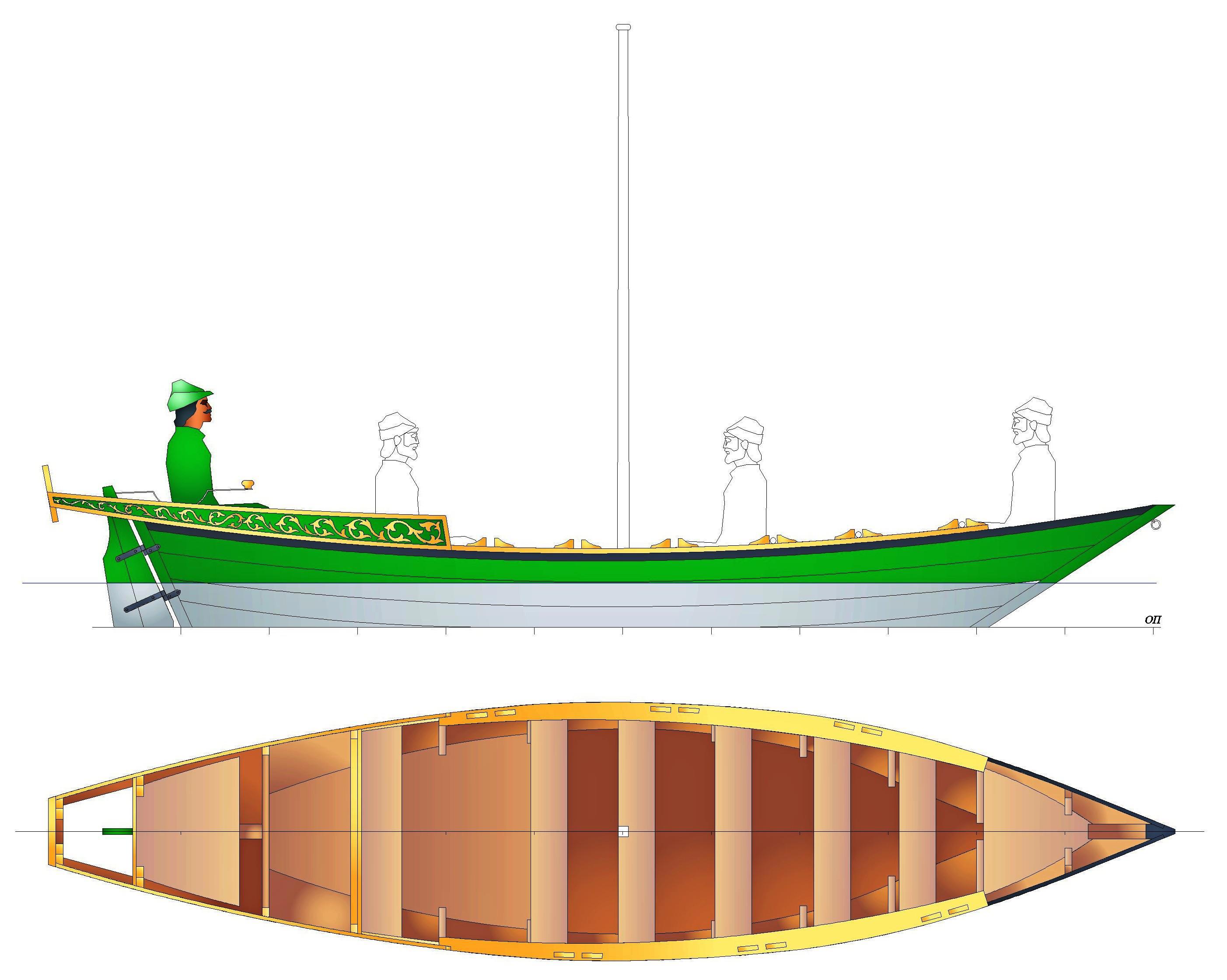

И наша реконструкция верейки Императора:

Про её реконструкцию здесь: http://kizhim.ru/article/karmannyj-flot-petra-velikogo/ Вот так и сошлись в одном человеке два направления — русское и европейское. Метка времени.

Впрочем произошла неизбежная вещь — русский флот вышел на просторы морей и океанов. Начался этап строительства мощных, хорошо вооружённых боевых кораблей сделанных по западной традиции, которая тоже не стояла на месте. Парусно-гребные суда, которые использовались русскими войсками уходили в прошлое — в них больше не было особой нужды. Воевать теперь предстояло совсем в других водах, и эта активная линия хорошо защитила собственные берега от вторжения.

Кроме морского флота начал активнее развиваться и речной – ведь интенсивность грузоперевозок резко возросла вместе с экономической и военной активностью. Речные суда начали также увеличивать свою грузоподъёмность. Начали совершенствоваться и конструкции судов. Наступал новый этап в жизни российского флота.

Продолжение следует...