Поморская наследственность.

Автор: Коруд АлСцепился тут с одним любителем цитат не к месту. Ему лень в моих блогах копаться, потому решил еще на эту тему написать. А дело вот какое любопытное складывается. Учебники истории в очередной раз надо выкидывать на свалку.

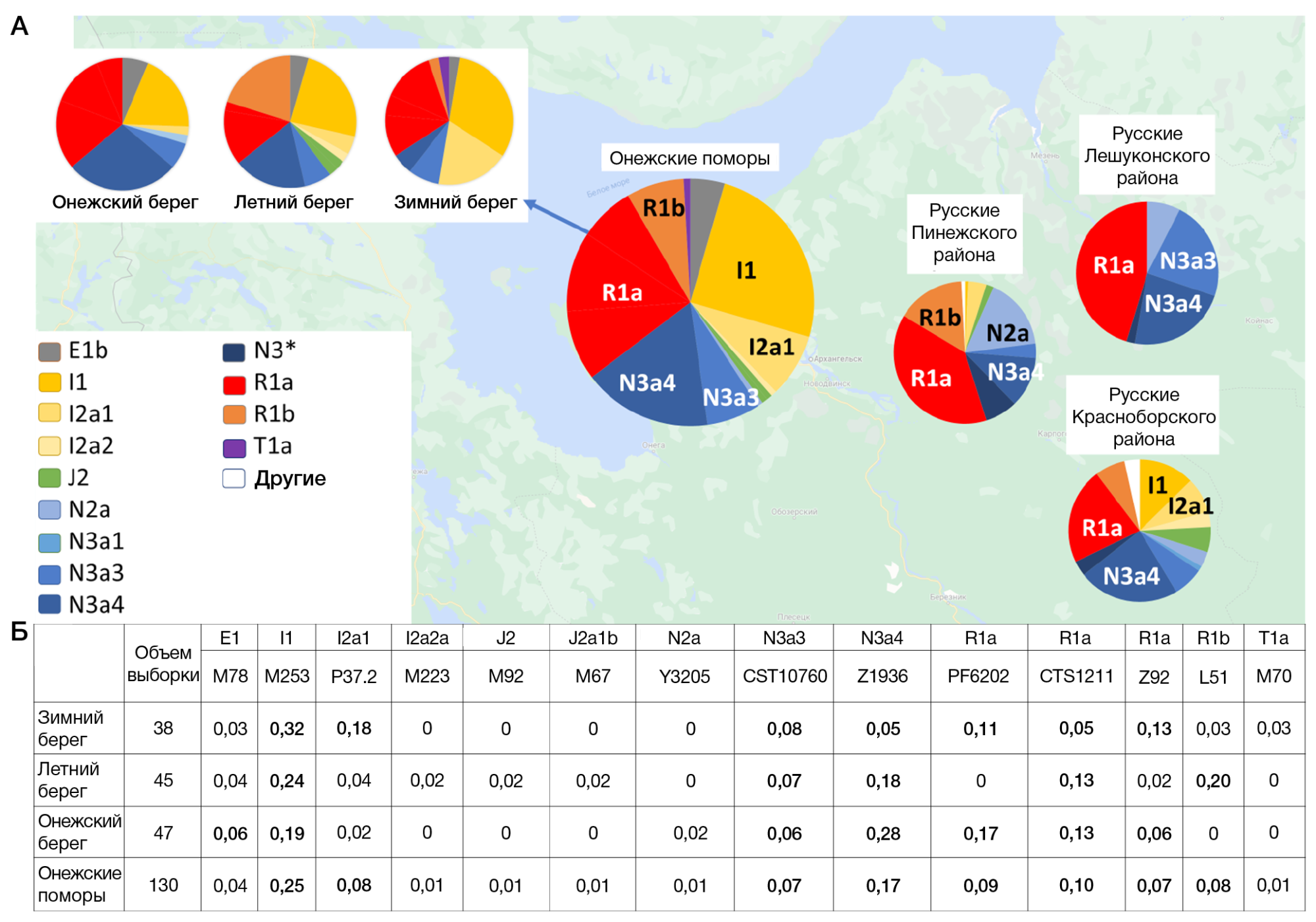

Российские палеогенетики В. С. Окованцев 1 , Г. Ю. Пономарев , А. Т. Агджоян , А. Т. Агджоян , В. Ю. Пылёв 1,, Е. В. Балановскаяв в 2022 году изучали ДНК поморов Русского севера у 3-х близких популяций (онежский берег, летний берег и зимний берег Белого моря). Ученые обнаружили у поморов 14 разных Y-гаплогрупп, однако наибольшая часть из них приходилась на Y-ДНК - I1, N3 и R1a (примерно по 25% каждая), а также на I2a и R1b (примерно по 8%). Гаплогруппа R1a была представлена тремя ветвями (PF6202, CTS1211, Z92), Y-гаплогруппа N3 - двумя (CST10760, Z1936).

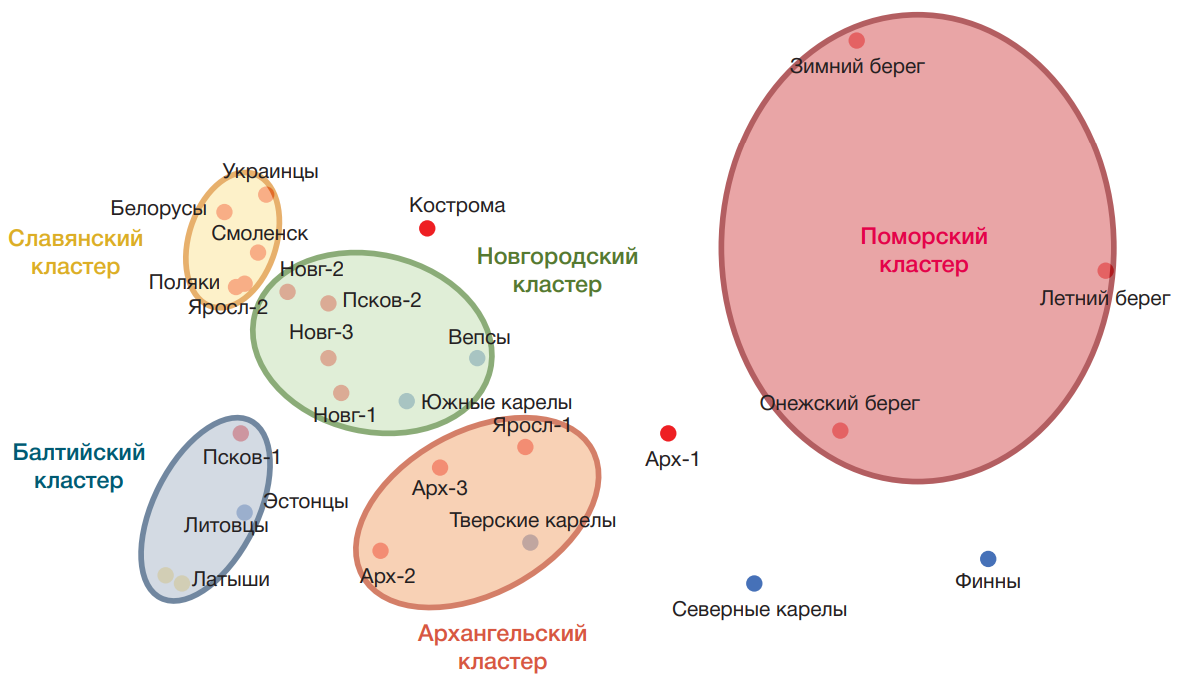

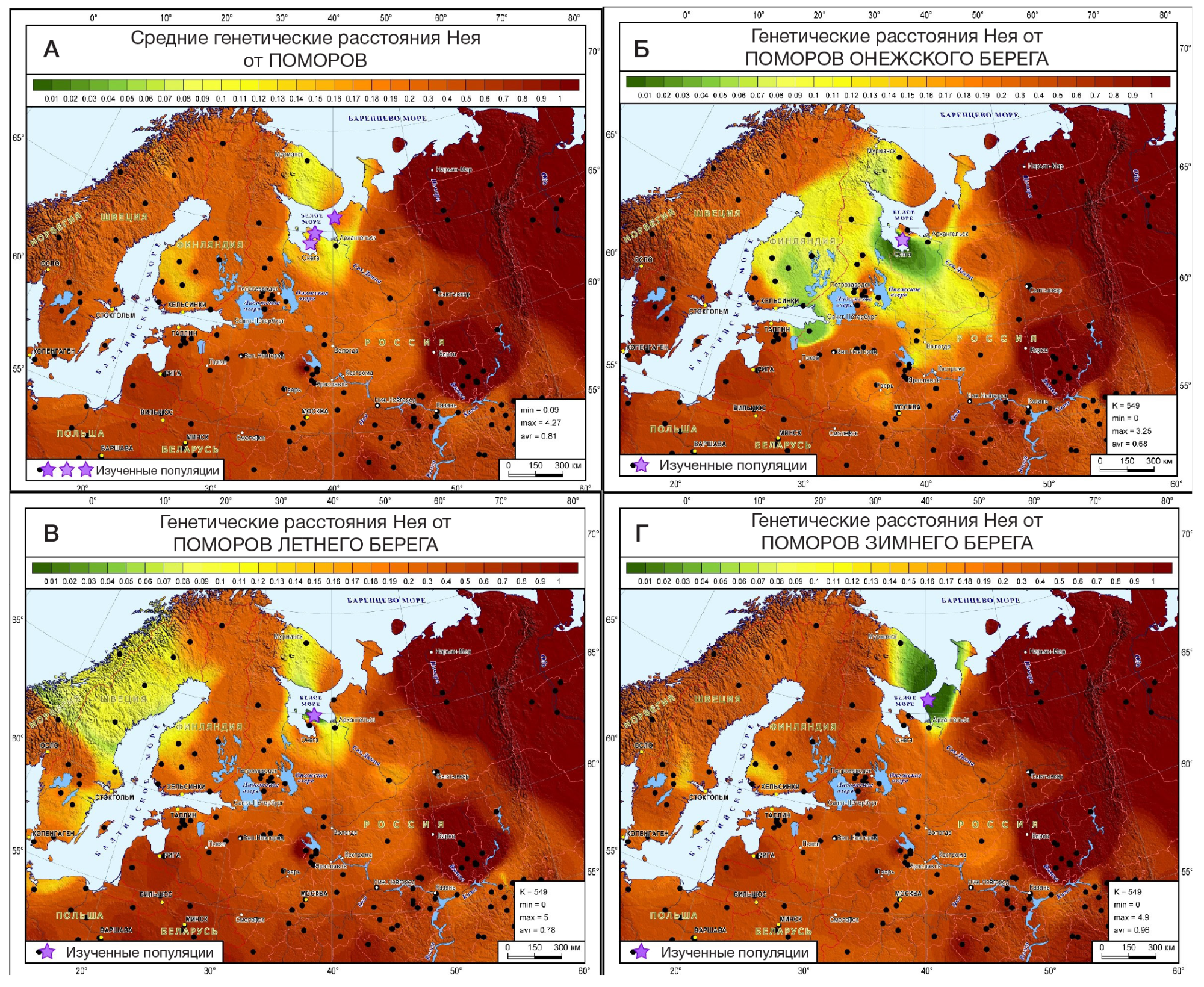

Остальные же Y-ДНК гаплогруппы не превышали 1-2% Оказалось, что каждая из этих 3-х групп поморов обладает своим довольно особенным генетическим портретом, но при этом поморы имеют общие наследственные связи. Предположение ученых о том, что предки поморов пришли с территории Новгородчины и схожи с ними генетически не подтвердилось. По мтДНК и аутосомным маркерам три популяции сближаются с населением Скандинавии, а разнообразие «отцовских» линий указывает на сходство генофонда Русского Севера с населением более обширных территорий - от Прибалтики до Печоры и, вероятно, связано с наследием древнего палеоевропейского населения.

Причинами столь ярко выраженного своеобразия популяций поморов наряду с дрейфом генов предположительно можно назвать разный дославянский субстрат, лежащий в основе генофонда каждой популяции, а также более поздние потоки генов.

Генетические портреты у популяций существенно различаются. Так, у поморов "Зимнего берега" снижена частота гаплогруппы N3a4 и повышена частота I2a, а у поморов "Летнего берега" не обнаружена гаплогруппа R1a-PF6202, распространенная у других поморов, но значительно выше частота гаплогруппы R1b.

Среди поморов "Онежского берега", наоборот, высока встречаемость Y-гаплогруппы N3a4, но снижена - I2a. По Y-ДНК, самыми близкими народами для одних поморов оказались скандинавы, для вторых - финны, а для третьих - русские, у которых присутствует заметный вклад от дославянского населения. При этом, все онежские поморы существенно отличались от славянского населения Новгородчины.

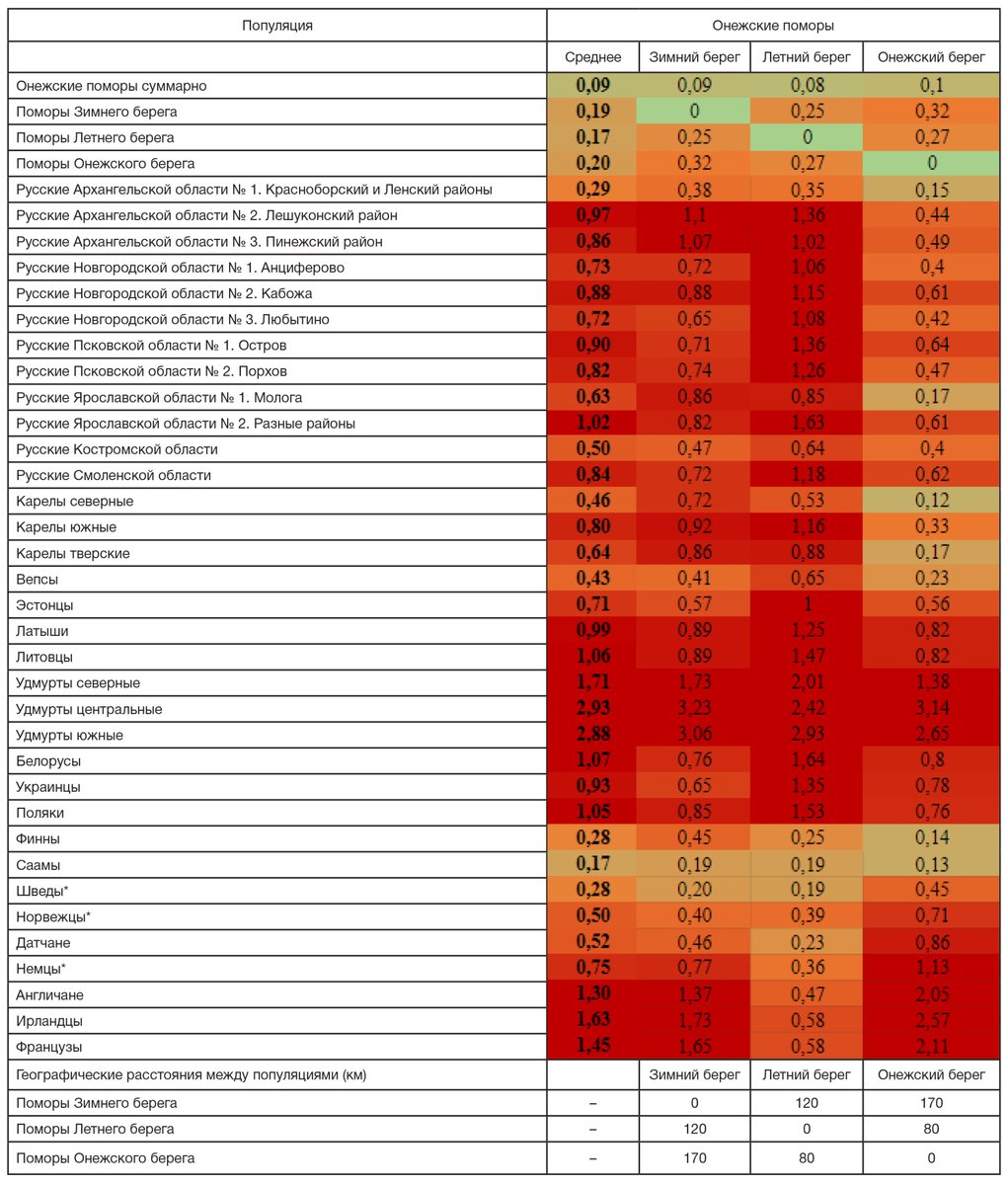

Самое же большое генетическое сходство, не смотря на имевшиеся различия, онежские поморы обнаружили между собой, а далее - с зарубежной Северной Европой (генетическое расстояние от поморов до шведов и финнов d = 0,28, до норвежцев и датчан d = 0,50, до русских материковой части из Архангельской области и Новгородчины d = 0,70 - 0,90)

Разнообразие «отцовских» линий выявляет сходство генофонда Русского Севера с населением обширной территории от Прибалтики до Печоры и обусловлено наследием древнейшего палеоевропейского населения. Поиск генетических следов новгородской колонизации в генофонде Русского Севера, проведенный по широкогеномной панели аутосомного генома , показал отсутствие «новгородской» предковой компоненты на севере Архангельской области, а на ее юге (Красноборский и Ленский районы) вклад «новгородской» компоненты составил не более трети генофонда.

Генетические отличия новгородцев велики даже от поморов Онежского берега (d = 0,48), но от популяций других поморов они вообще огромны (от Зимнего берега d = 0,75, от Летнего берега d = 1,09). Ранее был сделан вывод об отличиях аутосомного генома новгородцев от русских севера Архангельской области . Заметно выраженные различия между генофондами новгородцев и поморов и по маркерам Y-хромосомы. Оба результата противоречат мнению, что генофонд Русского Севера был сформирован новгородской экспансией. Однако это далеко не единственный случай в мировой культуре, когда внутренняя колонизация выражалась в расширении власти и экономического влияния, но не приводила к решительному изменению генофонда.

Эти и другие результаты изучения коренного населения Европы убедительно показывают, что многие представления об его истории, сложившееся на базе данных гуманитарных наук, далеко не всегда могут быть интерполированы на генофонд.

Возникает резонный вопрос: почему местная чудь сравнительно быстро стала говорить на славянских или русских диалектах или почему на Севере сохранился такой мощный пласт древнерусской культуры? Все дело в том, что вместе с ватагами сборщиков дани шла так называемая монастырская колонизация. Монахи крестили чудь и активно обучали местных жителей языку своих православных метрополий.

Такой своеобразный процесс можно назвать «русской православной конкистой», по аналогии с процессом освоения Латинской Америки португальцами и испанцами. Только там были индейцы, а здесь предки коренных северян-поморов, которых новгородцы именовали под единым именем «чудь».

Овладение языком метрополии, который был необходим крещеной чуди для исполнения православных обрядов и общения со сборщиками дани, привело к тому, что чудской язык, хотя и не сразу, но сравнительно быстро был вытеснен с большей части территории Заволочья. А весь пласт чудской языковой культуры оказался отчасти забытым коренным населением и сохранился только в топонимике и в отдельных диалектных словах.