Понимаю, надоел со статистикой...

Автор: MorcelebВ предыдущей дискуссии затронули еще одну интересную тему – внешние долги РИ и их взаимосвязь с экономическим ростом начала 20 века.

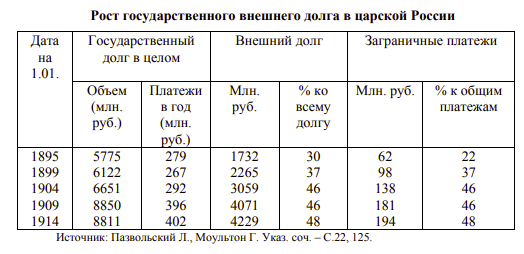

Вот что нам показывает статистика

И вот тут у нас есть интересный такой момент, процитирую Б.А.Хейфеца:

«До Первой мировой войны Россия по общей сумме государственного долга занимала второе место после Франции, а по размерам внешнего долга была первой в мире. В 1914 г. среди развитых стран внешний государственный долг кроме России имела только Япония. Остальные государства-должники были зависимыми и полуколониальными. Среди них первое место занимала Индия, которая имела огромный государственный долг перед Великобританией. Внешний долг царской России в 1914 г. в 2,3 раза превышал внешний долг Индии и в 2,6 раза – Японии9 . На первом месте в мире Россия была и по ежегодным расходам на обслуживание государственного долга, составлявшим в предвоенный период 0,3-0,4 млрд. руб.»

Соответственно, в той же Франции государство было должно своим гражданам и деньги по большей части оставались внутри страны, а Россия выплачивала другим странам (как правительству, так и частным лицам) 300-400 млн рублей.

Основными кредиторами дооктябрьской России были Англия и Франция, на которые приходилось более 80% всего внешнего долга (46-47 и 34-35% соответственно). На Германию падало 7-8% всего долга, на Голландию – 4-5%, на США –3-4% и на остальные страны – 2-4%

При этом 4% государственная рента (по долговым свидетельствам) для иностранных граждан не облагалась сборами с дохода, а вот для российских – да.

Когда говорят, что Витте осторожно относился к займам, не стоит забывать, что к моменту занятия П. А. Столыпиным поста председателя Совета Министров было завершено получение самого большого в истории Российской империи внешнего государственного займа – 5 % займа 1906 г.

Если принять во внимание докладную записку Витте, которую он составил в 1907 году, уже будучи в отставке, он считал, что без заграничных займов невозможно экономическое развитие страны и призывал «строить расчеты на неминуемой необходимости внешних займов, которые нужны и для внешних платежей Государственного казначейства, и на производительные цели»

Российские экономисты придерживались довольно разных мнений – от одобрения политики привлечения денег через займы до «Увеличение задолженности государства обыкновенно обременяет платёжные силы населения, причём возрастание расходов по заёмным обязательствам совершается или за счёт повышения обложения, или за счёт сокращения затрат на производительные и прочие потребности государства»

Удивительные заявления Столыпина «Наш внешний долг должен начать последовательно и неуклонно сокращаться, на что не следует жалеть никаких средств. Погашение его возможно единственно путём покупки на иностранных биржах наших бумаг, для чего должен дать средства активный расчётный баланс» приводят меня в замешательство. Мы займем денег, чтоб отдать денег? Экономисты, нужна разъяснительная бригада. Ну и динамика роста внешнего долга этому заявлению несколько противоречит. Вообще история погашения краткосрочных займов с выпуском новых обязательств на большую сумму подозрительно напоминает попытку погашения ипотеки через потребительский кредит и микрозаймы. Но, уверен, мне объяснят в чем моя ошибка.

Пример:

«В письме министру иностранных дел А. П. Извольскому от 18 июня (1 июля) 1908 г. В. Н. Коковцов просил передать французскому правительству, что он хотел бы заключить заем на 450 млн руб. (1 млрд. 200 млн франков) действительных, из которых 300 млн руб. (800 млн франков) пойдет на погашение обязательств, а остальные 150 млн предназначены для покрытия чрезвычайных расходов 1909 г».

Как мы видим из приведенной выше таблицы, эти гениальные решения привели к снижению платежей по заграничным займам со 138 до 181 млн в год всего за 5 лет… Что-то пошло не так?

С моей точки зрения это выглядит так: у меня набрано кредитов на 4 млн, при этом заканчивается срок кредита в микрокредитной организации на 300 тысяч под 5%. Я беру еще один кредит, который вместе с комиссией банка обходится мне в 525 тысяч, зато под 4.5%. Оплачиваю микрокредит, у меня остается 225 тысяч, из которых я 50 отдал как комиссию за кредит. Зато у меня еще есть 175 тысяч нала! А 525 я взял всего под 4.5% в года, так что со всех сторон профит. Ну, подумаешь, полтов бездарно просран и за год надо будет отдать 23.5 косых по микрозайму и еще 160 тысяч процентов по кредиту, деньги-то есть… Ой щи…

Однако ж при этом пишут о том, что до войны правительство Столыпина больше зарубежных займов не привлекало и увеличение платежей по заграничным кредитам было вызвано тем, что подходили к концу сроки ранее взятых обязательств.

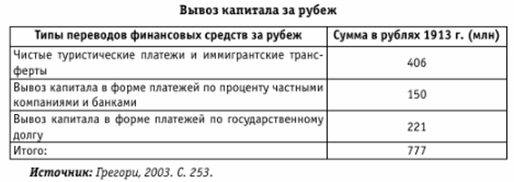

Зато западные банки пришли на российский рынок и предоставили российской промышленности западные деньги на куда менее выгодных условиях, чем государственные займы. Да, нельзя не согласиться, что приток западного капитала и каких-никаких технологий подстегнул российскую промышленность и в целом промышленный потенциал страны подрос. Но есть некоторая тонкость – если деньги от государственных займов шли в том числе на развитие тех заводов и технологий, что нужны государству (России), в том числе связанных с обороной и машиностроением, то частный бизнес начал вливать баблишко в основном в добывающую и легкую промышленность – как раз в это время поперла вверх кривая текстильного производства, добычи полезных ископаемых. Еще раз повторюсь – того, что нужно было зарубежным инвесторам и в значительной мере шло на экспорт. И прибыли от этой торговли выводились за границу как дивиденды акционерных компаний и личные деньги владельцев бизнеса.

При этом государственные внешние займы были мощным инструментов влияния на политику Российской Империи. В качестве примера можно привести пример:

«В 1900 г. представители французского и русского генеральных штабов в ходе совещаний дополнили русско-французскую военную конвенцию статьей, предусматривавшую взаимную помощь в случае войны между Англией и одной из договаривающихся сторон. Россия обязалась, что если Англия совершит агрессию против Франции, сконцентрировать на границах Афганистана от 300 до 380 тыс. солдат для наступления в сторону Индии. Чтобы позволить России ускорить концентрацию своих сил, в Париже должен был быть размещен новый заем на сумму в 425 млн франков для финансирования строительства стратегической железной дороги Оренбург – Ташкент»

«Французское правительство не считало нужным маскировать свое намерение использовать русские займы во Франции как средство давления на русское правительство и требовало серьезных экономических уступок от самодержавия в уплату за предоставляемые кредиты. Действительно, французское правительство добивалось, чтобы средства, получаемые во Франции под высокий процент, употреблялись бы царизмом, во-первых, для оплаты промышленных заказов французским заводам и, вовторых, на поддержку в России промышленных предприятий (попавших в связи с кризисом под угрозу банкротства), в которые были вложены французские капиталы» (с. Ананьич Б. В. Россия и международный капитал. 1897 – 1914: очерки истории финансовых отношений.)

Все это привело к довольно интересной ситуации: с одной стороны Франция и Англия с позицией «ты нам должен», а с другой стороны Германия, торговый оборот с которой был к 1913 году самым большим.

В результате прав был и Витте, считавший что деньги на индустриализацию нужны, а кроме как за бугром взять негде и его оппоненты, говорившие, что идея так себе – погрязнем в долгах.

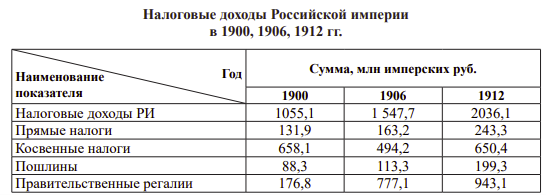

И тут, наверняка, у кого-нибудь зачесались руки напомнить мне о росте налоговых сборов и ВВП, которые в период с 1900 по 1912 годы выросли вдвое.

Все так, но давайте глянем, чего нам по этому поводу пишут граждане историки.

Что из себя представляют эти налоги?

Прямые налоги были налогами, которые взимались напрямую с граждан и предприятий на основе их доходов, имущества или земельных владений. Эти налоги включали подоходный налог, налог на недвижимость, наследственный налог и другие формы прямого налогообложения.

Косвенные налоги, напротив, взимались не напрямую с граждан, а через определенные товары и услуги. Например, акцизы на спиртные напитки, табачные изделия, сахар и другие товары являлись формами косвенного налогообложения.

Пошлины представляли собой платежи, взимаемые за пересечение границы, импорт или экспорт товаров. Они служили источником дохода для государства и одновременно регулировали торговлю международными партнерами.

Правительственные регалии были определенными платежами, которые взимались за особые привилегии или разрешения, например, за добычу природных ресурсов, осуществление определенных видов деятельности или владение особыми титулами.

Особо стоит отметить, что к правительственным регалиям относились и монополии на продажу алкоголя и других товаров. Если я правильно понимаю, то государство получало доход с бухлишка дважды – продавая право производить оный частным подрядчикам, а затем в виде акцизного сбора при продаже конечному потребителю.

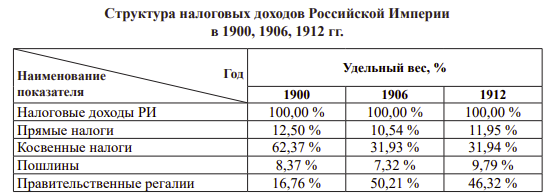

Структура налоговых сборов за этот период очень сильно изменилась.

Косвенные налоги упали, а вот правительственные регалии наоборот скакнули вверх. Собирать налоги с производителей, формально уменьшив акцизы оказалось проще? Сдается мне, что для конечного потребителя цена подакцизных товаров и товаров производимых по госпривилегиям ниже не стала.

Пошлины с международной торговли почти не меняются в процентном отношении, чуточку возрастая, хотя если посмотреть объемы международной торговли, прирост менее чем двухкратный. Тут, как мне кажется, видны следы таможенных войн – пошлины стали больше, что увеличило их долю в доходах государства. Хорошо ли это? С одной стороны протекционистские пошлины защищают отечественных металлургов, с другой стороны отечественные машиностроители криком кричат о завышенных ценах на металл, что делает их продукцию не конкурентоспособной по сравнению с западной (к чему добавляется еще и худшее качество, обусловленное как отсутствием культуры массового производства, так и не самого высокого качества металла, который дают металлурги). Протекционные пошлины на готовые изделия были в процентном отношении ниже, чем на металл, поэтому ввозить готовые изделия оказалось интереснее, чем металл. Хотя и металл тоже ввозили.

Но вот чего мы не учитываем когда смотрим на этот прекрасный график.

Население с 1900 по 1912 год увеличилось более чем на 20 %, со 133 до 162 млн человек.

Покупательная способность рубля упала за этот период примерно на 25%.

В итоге реальные доходы государства, приведенные на душу населения, да еще и с учетом инфляции, уже не столь бравурны. Рост есть, но не столь ошеломляющий, если прикинуть, то около 2% в год вместо заявленных десятков.

Это как сейчас нам рассказывают о росте экономики страны, а на деле я не ощущаю, что мне живется богаче.

То есть интегрально промышленный потенциал действительно рос, в том числе за счет госзаймов. Однако ничего не бывает даром.