Слегка запоздальный блог. Польские крылатые гусары

Автор: Борис СапожниковЕсли вам интересно почему запоздалый, то дело в том, что хотел приурочить его к началу выкладки главы романа "Скопа Московская", которая называется "Клушинская катастрофа". Как легко понять, речь в ней пойдёт об одном из самых крупных, однако малоизвестных сражений Смутного времени. В реальной истории она стала настоящей катастрофой для Русского государства и причиной падения царя Василия Шуйского. Под Клушиным была потеряна русская армия, наёмники, не получившие жалования, частью ушли, частью вовсе переметнулись к полякам. И ведь преимущество в численности было далеко не на стороне поляков, однако они сумели победить, находясь в меньшинстве. Решающую роль в этой победе сыграли именно крылатые гусары

По традиции начнем с реконструкции

Вообще, история польских гусар весьма интересна. Они просуществовали почти три века с 1498 по 1784 год, а можно считать и до 1793 года, по крайней мере такие годы небезосновательно приводит к себя в книге Радослав Сикора. Самое интересно, что эти знаменитые польские всадники как род кавалерии берут своё начало в Венгрии, а если быть совсем точным, то это османские всадники дели (что в переводе значит "Безумные"), которые вообще были сербами по происхождению.

Всадник дели

Первыми польскими гусарами были сербы — Рацы, приехавшие после смерти короля Матьяша Корвина из Венгрии в Польшу, чтобы продолжить борьбу с турками. В 1500 году несколько знатных сербов со своими небольшими отрядами поступили на службу польского короля. Вскоре в эти подразделения начали набирать венгров, поляков и литовцев. В декабре 1501 года были сформированы первые регулярные роты гусарии (hussarorum alias raczev). Но поскольку Рацы приносили много вреда своим нанимателям, от их услуг отказались, однако традицию службы переняли поляки.

Первоначально гусары были лёгкой кавалерией. В те времена (начало XVI века) сербы и венгры, служившие «по-гусарски», либо не использовали никаких защитных доспехов, либо использовали только деревянные «турецкие» щиты с формой птичьего крыла, иногда кольчугу и шишаки, а вооружены только лёгкой пикой. Их одежда состояла из венгерского кафтана с шнурами-петлицами на груди, поверх которого набрасывался меховой плащ-мантия, или «ментия». Иногда этот плащ заменяла волчья, медвежья или леопардовая шкура. На голове гусары носили своеобразные фетровые или меховые шапки, украшенные перьями, венгерские шапки-«магерки» или металлический шлем-шишак. Обувью служили низкие жёлтые, иногда красные сапоги. Гусары имели щит (тарч) особой формы, к которому могли прибиваться, по образцу турецких «дели», декоративные крылья из перьев диких птиц. Гусары были вооружены длинным копьём-пикой, называвшимся «древо», саблей, а также могли иметь лук

Ранний гусар по мнению Авраама де Брейна

Польские же гусары, уже с середины XVI века тяготели к западной традиции, имели различное оружие и охотно использовали лёгкое защитное снаряжение — панцири, кольчуги, нагрудники и другие разновидности доспехов. Со второй половины XVI века польские гусары стали тяжёлой конницей, имеющей обязательный набор вооружения, снаряжения и атрибутики. В 1577 году избранный годом ранее польским королём Стефан Баторий произвёл стандартизацию вооружения и снаряжения гусарии — ношение щита было упразднено, а взамен гусары стали носить металлические нагрудники

И стали они выглядеть примерно вот так

Гусария была подразделением народного авторамента — наёмного войска польской военной традиции, организовывалась в хоругви (роты) по 100—200 коней, а на поле боя хоругви объединялись в хуфы — отряды, близкие по численности к полкам. Этот род войск требовал особой военной подготовки и боевого духа. В гусарию подбирались опытные, сильные, рослые и смелые шляхтичи. Служба в хоругвях гусарии была очень престижной — офицеры других родов войск считали почётным перевестись туда простыми товарищами.

Вот такие были красивые гусары-товарищи

Комплектование гусарии в XVII веке оставалось таким же, как и в эпоху средневековья. Это был принцип «товарищеского почта» (почёта, уважения), согласно которому будущий командир гусарской хоругви — ротмистр, получив «письмо о призыве» (особая грамота «лист пшиповедны»), оно обычно подписывалось королём, имел право формировать роту. В этой грамоте указывались время службы (как правило в обычной хоругви 5 лет, в королевской — 2,5 года), размер оплаты, условия, которым должны отвечать рекруты, их вооружение и снаряжение. Набор в хоругвь происходил на добровольной основе, для чего ротмистру давался определённый срок. Хоругвь состояла из почетов — наименьшей войсковой единицы в польской кавалерии. Почет состоял из челядников (почетовых) и товарища, собственно владельца этого почета.

Гусарский ротмистр и товарищ

Занимаясь формированием, ротмистр нанимал по контракту нескольких товарищей, из числа шляхтичей, каждый из которых обязан был привести с собой «копьё» или «почет» («почёт»-свиту) (польск.poczet), в составе одного-двух вооружённых слуг с лошадьми. Товарищ был, в прямом смысле, товарищем ротмистра, так как разделял его финансовые и военные риски. Товарищи образовывали своего рода военное братство. Друг к другу ротмистры и товарищи обращались «пан брат».

Эти «почетовые» воины, называвшиеся также пахолками или пахоликами (оруженосцами) и «челядниками», обычно набирались из дворовых людей шляхтича или, если товарищ был достаточно богатым — из мелкой «убогой» шляхты. Челядь в свою очередь делились на челядь почетовую и челядь вольную (полск.luźna czeladź). Почетовая челядь вместе с товарищами принимала участие в битвах — товарищи занимали места в первом ряду атакующих порядков, а почетовая челядь занимала места позади своего товарища. Вольная челядь занималась обозом и хозяйством, организовывала быт во время похода.

Комплекс вооружения и оснащения гусара сформировался под сильным венгерским и турецким влиянием. Гусария, которую в XVII веке называли устно и письменно ussarze, а позднее husarze — кавалеристы с длинными пиками, как правило облачённые в латы. Эти гусары, их внешний вид, снаряжение и вооружение с течением времени и реформ несколько менялись, однако большую часть времени их существования отличительными чертами их были крылья и длинные пики с прапорцами.

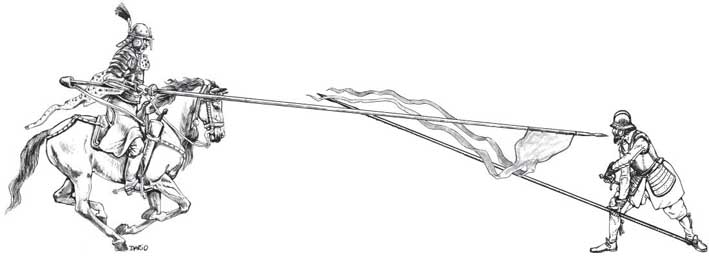

Фронт противостоящей гусарии пехоты состоял из нескольких рядов воинов. Длина пики позволяла уверенно поражать пехотинцев, а сила удара была такова, что пика при использовании тока пробивала не только деревянные щиты, но и железные панцири.

Однако существуют и опровержения этой версии — исследователи отмечают, что наиболее успешные действия гусарии против пикинёров были во время войны со Швецией, то есть до 1629 года, тогда гусарская пика (~5 м) была короче пехотной (5,98 м до 1616 года и 5,3 м после 1616 года). Иногда гусары опрокидывали пикинёров при поддержке других войск (например, при Любешуве в 1577 году гусары атаковали лишь после атаки гайдуков). И только ближе к концу XVII века пехотная пика, укоротившись до 4,2—4,8 м, стала действительно короче гусарской. Исследователи обращают внимание, что такая разница в длине играла несущественную роль.

Концеж (кончар или нем.Panzerstecher) — клинок (130—160 см) треугольного сечения, с закрытой (польской) гардой. Концеж гусары использовали как основное оружие для атаки после потери пики либо преследуя уже бегущего врага. Концежем можно было поразить даже лежащего на земле противника.

Гусар, конечно, с очень "поздними" крыльями, такие носили только на закате гусарии в XVIII веке уже, зато с концежом

По свидетельствам современников, бывали случаи, когда одной пикой пронзали насквозь одновременно несколько пехотинцев. Саимуэль Лещниский свидетельствует о случае, когда пикой были пронзены одновременно пять московских воинов в битве под Чудновом. Верить ли этой похвальбе, конечно, мы не будем.

Кроме пики, в вооружение товарищагусарии входили:

- лук с колчаном.

- кончар (или концеж, подвешивался на седле под коленом) — им гусар действовал, когда терял или ломал своё основное оружие — пику;

- кинжал, булава;

- гусарская сабля «карабела» на боку — её следовало использовать после прорыва вражеского строя, когда нужно было рубить противника в тесной схватке;

![]()

- один или два пистолета в ольстрах у седельной луки, иногда — укороченный мушкет (бандолет), который располагался в чехле под правым бедром.

- надзяк, он же чекан, он же клевец

Защитное снаряжение крылатого гусара составляли, главным образом, шлемы различных видов с козырьком, наносником, наушами и назатыльником в виде хвоста омара — шишак с перьевым плюмажем, бургиньот, гельмет венгерского типа (капалина), кольчуга с позолочённым зерцалом и или без, либо нагрудник, или кираса, бугивер, сполдеры (наплечники); наручи и набедерники, наколенники, кольчужные или отделанные железом кожаные перчатки, сапоги.

Защитное вообружение гусара, как видите, сильно превосоходит нашу поместную конницу даже в период её расцвета, не говоря о Смутном времени

Под доспехи гусары надевали жупаны разных цветов, а когда доспехи снимали, поверх жупана надевали кунтуш (длиннополый кафтан), а взамен шлема надевали шапку-магерку. На ногах были шаровары и высокие или низкие сапоги из чёрной, жёлтой или красной кожи.

Кроме защитного вооружения на картинке изображены типичные прически, какие любили делать польские шляхтичи

Для украшения и устрашения противника гусары товарищи носили за плечами «крылья» из орлиных перьев на легкой деревянной раме. Одно или два «крыла» крепились к седлу или к доспеху гусара.

Прикреплённые к руке крылья были зарисованы немецкими художниками во время «Штутгартской карусели», состоявшейся в 1616 году в честь крестин сына герцога Вюртембергского. Вместе с тем из соображений практичности и удобства уже к концу XVI века (то есть более чем за полтора десятка лет до «карусели») крылья стали крепить к задней луке седла лошади. Сначала крепилось только одно крыло, левое, чтобы не мешать работе пикой, а вскоре появилось и второе крыло, закреплённое справа. К середине XVII века стали преобладать парные крылья. А к 1635 году оба крыла «переместились» за спину, оставаясь прикреплёнными к седлу. Крылья стали обязательным атрибутом гусар — требования иметь крылья содержалось в рекрутских письмах.

Так как в гусарской хоругви служить было очень дорого, но невероятно почетно, набирали туда лучших из лучших. Тренировались они так, что у цивилизованных европейцев волосы вставали дыбом.

Для тренировки точности удара копьем на полном скаку им старались попасть в небольшое кольцо. Для управления лошадью гусар разгонялся в специальном коридоре и на небольшой площадке радиусом три метра разворачивал коня на 180 градусов.

Практиковали они и настоящие рыцарские турниры. Вот только доспехи использовали боевые, а не специальные турнирные, на всем скаку стараясь выбить противника из седла, ударив пикой в щит. Сколько бравых вояк сломали себе шеи, грохнувшись с высоты несущегося на полном скаку коня — история умалчивает.

Гусары более "поздние" времён битвы под Веной, но крылья у них ещё "позднее"

Было у них еще более жуткое упражнение. Хоругвь делилась надвое, разгонялась с пиками наперевес, в последний момент всадники поднимали пики и на полном скаку пролетали мимо друг друга. После знаменитого разгрома турок под Веной в 1683 году польский король Ян III Собеский развлек императора Леопольда I, приказав королевской хоругви проделать этот трюк. Император знатно обалдел от такой лихости и бесстрашия польских кавалеристов.

Именно такая выучка делала крылатых гусар страшной силой на поле боя. Им не могла в прямом столкновении противостоять никакая конница, и даже пехоту с пиками они могли переколоть за счет длины оружия, как получилось в сражении при Кирхгольме в 1605 году.

Но при всех их положительных качествах были и отрицательные. Во-первых, конечно, кошмарная дороговизна в содержании. На доспехи, оружие и особенно коня уходили огромные деньги. Поляки даже вывели специальную породу гусарских коней, за продажу которых за границу полагалась смертная казнь.

Во-вторых, паны не считали никого начальниками над собой, кроме своего ротмистра. Поэтому могли спокойно послать по кочкам любого другого командира и не выполнить его приказ. Сохранилась такая история: польный гетман (то есть главнокомандующий) Кшиштоф Радзивилл в битве при Митау в августе 1622 года не смог заставить гусар атаковать шведских мушкетеров. Он грозил виселицей, обещал деньги и даже собирался возглавить атаку, но был вежливо, а может и не очень, послан «товарищами».

В-третьих, крылатые гусары были полностью освобождены от всех тягот службы. Они не занимались лагерем, не ходили в дозоры и разведку, они использовались только для одного — шоковой атаки. А все свободное время они проводили в пьянстве и разврате, таская за собой огромный обоз со слугами, гулящими девками и самым важным ингредиентом удачной военной службы — огромным количеством водки.

Думаю, из этой статьи вам, мои читатели, стало ясно отчего главный герой романа побаивается встречи с такими всадниками, ведь память князя Скопина хранит воспоминания о том, каковы в бою польские крылатые гусары. Однако и их можно быть, а как... Вот об этом читайте на странцах романа.

В следующий раз статья будет про нашу пехоту, представленную в осовном, конечно, стрельцами. Но не только ими