Поговорим о стрельцах

Автор: Борис СапожниковКак выглядят русские стрельцы, наверное, представляют себе все, кто ещё не забыл уроки истории или, что куда чаще, смотрел фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Крепкие такие ребята в красных кафтанах и шапках и обязательно, конечно же, со здоровенными такими бердышами в руках. И все помнят их залихватскую песню про Марусю, которая слёзы льёт.

Вот такие красавцев показал нам Леонид Гайдай. Костюмы на них, кстати, из фильма "Иван Грозный" Эйзенштейна

Конечно же, к настоящим стрельцам они имеют весьма косвенное отношение. Однако именно этот образ крепко укоренился у нас сознании.

Так вот, стрельцы в романе "Скопа Московская" выглядят не совсем так, я бы даже сказал, совсем не так. Но обо всём по порядку.

Стрельцы это сокращение от огненные стрельцы — специальные воинские формирования, на вооружении которых имелось ручное огнестрельное оружие и появились во второй половине конце XV века. Первый корпус стрельцов был учреждён летом 1550 года по приказу царя Ивана IV Грозного.

Стрелецкое войско первоначально состояло из 3 тысяч человек, разделённых на 6 «статей» позднее приказов, по 500 человек в каждой. Командовали стрелецкими «статьями» головы из детей боярских, даже имена их история сохранила: Григорий Желобов сын Пушешников, Матвей (Дьяк) Иванов сын Ржевский, Иван Семёнов сын Черемесинов, Василий Фуников сын Прончищев, Фёдор Иванов сын Дурасов и Яков Степанов сын Бундов. Детьми боярскими были и сотники стрелецких «статей». Расквартировали стрельцов в пригородной Воробьевской слободе. Жалование им определили по 4 рубля в год, стрелецкие головы и сотники получили поместные оклады. Стрельцы составили постоянный московский гарнизон. В мирное время стрельцы московские и городовые несли гарнизонную службу, выполняя в городах функции полиции и пожарных.

Стрельцы при осаде Казани 1552 года. Боевое крещение нового войска

Стрельцы при осаде Казани 1552 года. Боевое крещение нового войска

Конечно, и до огненных стрельцов в русском войске были люди вооружённые огнестрельным оружием, однако выделять их из прочих стрелковых частей никто не выделял, и палили они вместе с пешими лучниками, потому что до образование стрелецкого войска стрелковая пехота считалась в русском войске сугубо вспомогательной, так как основной ударной силой была поместная конница.

К началу XVII века оценочная численность стрелецкого войска составила до 20 000, из них — до 10 000 московских. Не так уж много, если разобраться. А всё потому, что попасть в стрельцы было не так-то просто. Набор в стрелецкое войско традиционно производился из «гулящих» людей: «не тяглых, и не пашенных, и не крепостных», «молодых и резвых и из самопалов стрелять гораздых».

С течением времени регулярным источником пополнения стрелецкого войска стали подросшие сыновья и другие родственники приборных людей. Постепенно служба в стрельцах превратилась в наследственную повинность, которую можно было, сложив с себя, передать кому-либо из близких. Вскоре, после учреждения шести московских стрелецких приказов был осуществлён «прибор» стрельцов и в других городах. Уже в ноябре 1555 г., во время русско-шведской войны 1554—1557 гг. в походе к Выборгу должны были принять участие не только сводный приказ московских стрельцов Т. Тетерина, но и стрелецкие отряды из «Белые, с Опочек, с Лук с Великих, с Пупович, с Себежа, с Заволочья, с Торопца, с Велижа». Всем им по распоряжению московских властей выдать «по полтине денег человеку, для <…> неметцкие службы».

При поступлении на службу, стрельцы, как и другие «приборные» люди, представляли поручителей, в присутствии послухов заверявших власти в должном исполнении каждым воином своих обязанностей. В науке существует две полярные точки зрения на организацию поручительства: И. Д. Беляев полагал, что новоприборных служилых людей принимали в службу по круговой поруке всех слобожан; возражая ему, И. Н. Миклашевский утверждал, что при наборе новых стрельцов достаточно было поручительства 6-7 старых стрельцов, так как интересами службы могли быть связаны лишь отдельные лица. Сохранившиеся поручные записи позволяют говорить о существовании обеих форм — хорошо известны случаи, когда при образовании новых гарнизонов действовала круговая порука. В 1593 г. в сибирском городе Таборах стрелецкий десяток Т. Евстихеева ручался сотнику К. Шакурову «промеж себя друг на друга, в верной службе в новом городе Таборах». В XVII в. в таких случаях стрельцов-сведенцев делили на две половины, после чего каждая ручалась за другую половину. Так обстояло дело в 1650 г. при формировании стрелецкого гарнизона в новопостроенном г. Цареве-Алексееве. К одной половине были отнесены стрельцы, переведённые из Ельца и Лебедяни, к другой — из Оскола, Михайлова, Ливен, Черни и Ростова. В то же время в других городах правительство разрешало «прибирать» стрельцов за порукой старослужащих воинов. «Поручные записи» требовали при зачислении на стрелецкую службу власти Соловецкого монастыря. В этом случае необходимым условием являлось поручительство всей содержавшейся монастырём стрелецкой сотни.

Для управления стрелецким войском в середине 1550-х годов была образована Стрелецкая изба, позднее переименованная в Стрелецкий приказ. Необходимые для содержания стрельцов денежные средства и продовольствие поступали в распоряжение Стрелецкого приказа из различных ведомств, в управлении которых находилось тяглое население городов и черносошное крестьянство. На этих категориях жителей Московского государства лежала вся тяжесть казённых повинностей, в том числе обязанность по уплате специального налога — «пищальных денег», а также сбор «стрелецкого хлеба».

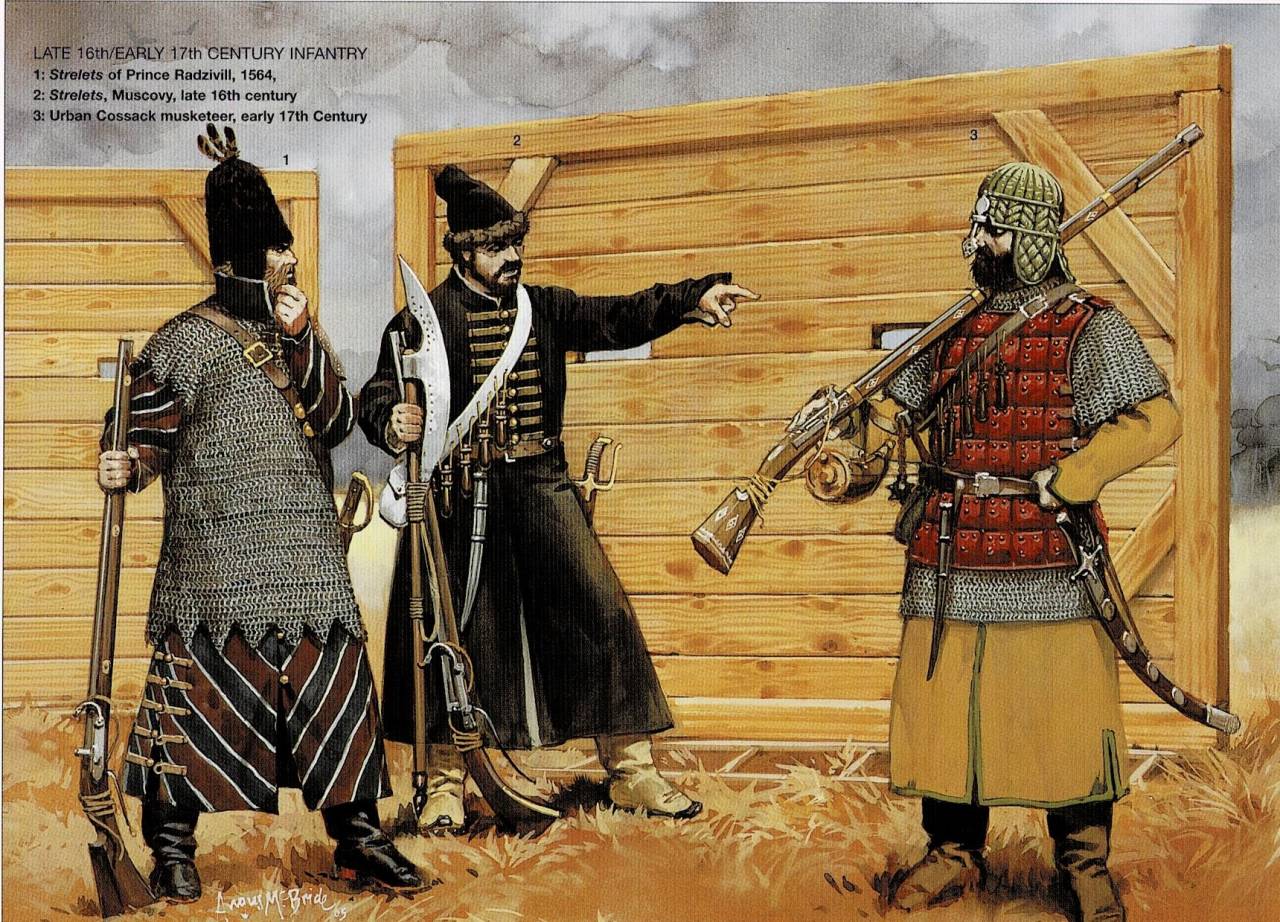

Но как же выглядели стрельцы начала XVII века, в те времена, когда происходят события романа? Аутентичных изображений, к сожалению, сохранилосб очень мало. Кроме уже показанной мною миниатюры из Лицевого летописного свода XVI века, увы, ничего толком найти не удалось.

Подобные изображения не в счёт, конечно

На вооружении стрелецкого войска были пищали и мушкеты, бердыши, клинковое оружие — сабли, которое носили на поясной портупее. Для стрельбы из пищали стрельцы использовали необходимое снаряжение: перевязь («берендейку») с привешенными к ней пенальчиками с пороховыми зарядами, сумку для пуль, сумку для фитиля, рог с порохом для натруски пороха на зарядную полку пищали.

Кроме оружия, стрельцы получали из казны свинец и порох (в военное время 1—2 фунта на человека). Перед выступлением в поход или служебную «посылку» стрельцам и городовым казакам выдавалось необходимое количество пороха и свинца. В воеводских наказах содержалось строгое требование о выдаче боеприпасов «при головах и при сотниках, и при атаманах», призванных следить, чтобы стрельцы и казаки «без дела зелья и свинцу не теряли», а по возвращении «будет стрелбы не будет», воеводы должны были порох и свинец «у стрелцов и у казаков имати в государеву казну».

Реконструкция стрельца Новгородского приказа (если не ошибаюсь) от моего давнего друга Александра Тестова. Правда, бердыш поздний, времён Алексея Михайловича

В отличие от современной им западноевропейской пехоты, в стрелецких частях не было подразделений, вооружённых копьями или пиками (пикинёров). Напротив, начальные люди предпринимали постоянные усилия, чтобы каждый стрелец имел ручное огнестрельное оружие. Если западноевропейские стрелки действовали с опорой на плотный, ощетинившийся пиками строй своих однополчан, который надежно прикрывал их от атак конницы, то стрельцы вынуждены были полагаться на взаимодействие со своей конницей или на полевые укрепления. Насыщенность огнестрельным оружием повышала огневую мощь стрелецких частей, однако в истории отмечены неоднократные эпизоды, когда бегство конницы в ходе полевого сражения обрекало более стойкую стрелецкую пехоту на гибель. Так, в ходе одного из боев под Смоленском: «Московские всадники обратились в бегство, оставив всех своих пехотных стрельцов. Эти стрельцы сражались храбро и жарко… но были изрублены». Однако, например, в бою под Добрыничами в 1605 году стрельцы сумели отбить фронтальную атаку польской конницы Лжедмитрия I, открыв массированный огонь из-за возов с сеном: «залп в десять или двенадцать тысяч аркебузных выстрелов… произвёл такой ужас среди поляков, что они в полном смятении обратились в бегство».

Поначалу стрельцы во время походов и битв распределялись по полкам поместного войска. В XVI веке стрелецкие части ещё не могли маневрировать на поле боя. Во время сражений в их задачи входила стрельба по противнику, как правило из-за полевых укреплений — гуляй-городов и других заграждений, «во рву», «в закопех»; или же под прикрытием поместной конницы, которая оставалась главной ударной силой. Наличие заграждений защищало от вражеской конницы и давало преимущество при обороне от вражеской пехоты.

Бердыши у стрельцов в романе были примерно такие

Для проверки боеспособности стрельцов вплоть до 1673 года проводились регулярные стрелковые смотры. Один из первых смотров произошёл 12 декабря 1557 года, на котором стрельцы пищальным огнём разрушили вал, сложенный из ледяных глыб, с расстояния 50—60 метров.

Позднее, под влиянием полков нового строя, меняется тактика и стрелецких войск. С конца 1630-х годов они стали обучаться солдатскому строю, и со временем по тактике и вооружению стрельцы приблизились к солдатским полкам, однако стрельба у них играла более важную роль. Именно этим и займётся главный герой романа прямо во время войны, используя опыт немецких наёмников и не только.

В этот раз картинок было мало, по причине, о которой говорил выше, но вот для финала снова фото моихтоварищей-реонструкторов. Правда, они восстанавливают внешний вид более поздних стрельцов, снова времён Алексея Михайловича. И потому фото даёт лишь общее представление о том, как выглядят стрельцы в романе.

В следующий раз мы с вами поговорим казаках, которые на самом деле вроде бы и не казаки. О средней польской кавалерии, всадники которой назывались панцирными казаками