Колонизация Русского Севера

Автор: Коруд АлВопросу о характере, путях и времени колонизационного процесса северорусских территорий посвящено большое число исторических и историко-географических исследований. Скомпилирую самые интересные из них.

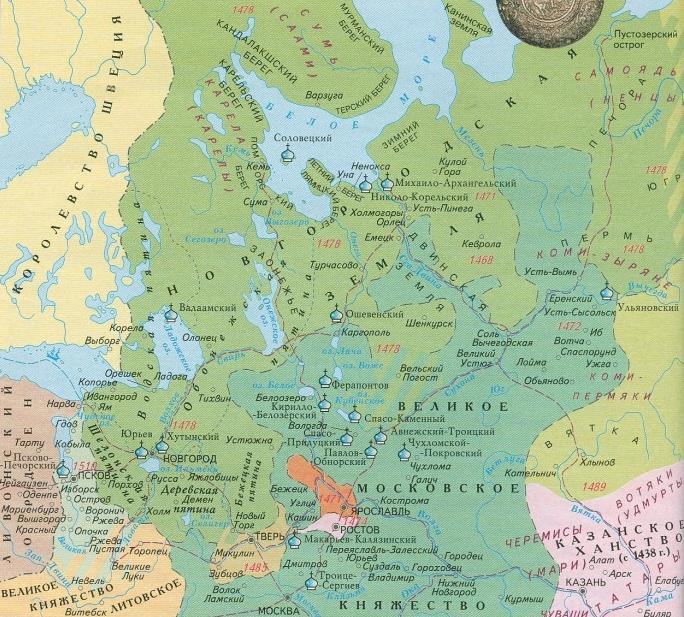

Учеными установлено, что активная роль в освоении внутренних районов Русского Севера принадлежала потокам, шедшим через Новгородскую землю и Ростово-Суздальское княжество и известным под названием “новгородской” и “низовской” колонизации.

По широко представленному в литературе мнению древнейшей зоной западного освоения являлись низовья Северной Двины. Оно основано, прежде всего, на отождествлении этого района с Бьярмией скандинавских источников, упоминаемой с конца IX в.; приведенное в нескольких сагах название бьярмийской реки “Вина” и производные от данного гидронима наименования сопоставляются с Северной Двиной, “Двинским лесом” и устьем Двины.

До сих пор неясной остается и этническая принадлежность бьярмийцев — народа финноязычного происхождения, в котором разные исследователи, исходя из общеисторических построений, усматривают карелов, вепсов или чудь заволочскую. В разработках последнего времени приведены доказательства в пользу того, что Бьярмия в узком понимании этого термина соответствует западной половине Беломорья, заключенной между реками Онегой и Варзугой на юге Кольского полуострова и нижнему течению Двины. Возможно, центром ее было поселение на месте нынешних Холмогор.

Но об Бирамии я как -нибудь напишу. Не исключено, что художественно.

К сожалению, в археологическом отношении Нижнее Подвинье остается “белым пятном”, вследствие чего вполне вероятное предположение о проникновении сюда западных данщиков и купцов еще в конце I — начале II тыс. н.э. пока не доказано. Древнейшим историческим документом, фиксирующим распространение новгородского влияния на Заволочье, является грамота Святослава Ольговича 1137 г. об отчислении в пользу церкви св. Софии в Новгороде даней, собираемых на территории от Ладожского озера до устьев Онеги и Двины.

При этом грамота отражает традицию, установленную еще “при дедах и прадедах” и восходящую по меньшей мере ко времени основателя св. Софии — Владимира Ярославича. Очевидно, на раннем этапе наиболее активная роль в сборе подати принадлежала Ладоге — крупнейшему торгово-ремесленному поселению, занимавшему с VIII—IX вв. исключительно важное положение на перекрестке водных путей того времени. Это в свою очередь позволяет говорить об общерусском характере начальной колонизации Севера.

Направление, по которому шло распространение ладожско-новгородской дани, восстанавливается по погостам, отмеченным в грамоте Святослава. Последние “вытянуты длинной лентой вдоль пути по волокам и рекам от Онежского озера к р. Онеге в сторону пути в "Вельско-Важский край”. Первый, по-видимому основной, путь от Онежского озера лежал по р. Водле и через волок и систему озер Волошево и Кенозеро выходил на р. Онегу. Еще один путь шел по р. Вытегре, впадающей в Онежское озеро, затем волоком на озеро Лача и оттуда к Каргополю на Онегу. С Онеги по притоку р. Моше, верховья которой сближаются с р. Велью, через волок можно было попасть в бассейн р. Ваги.

Именно здесь располагалось становище, упомянутое в грамоте 1147 года:

на Волоци в Моши”.Второе ответвление начиналось ниже по течению Онеги, где использовался волок к р. Емце, впадающий в Северную Двину; этот путь фиксирован пунктом в устье Емцы. Наконец, следуя к устью Онеги, осуществляли выход к побережью Белого моря.В перечне становищ XII в. наиболее легко локализуются пункты, топографически привязанные к течениям рек: на устье Ваги, Пуи (“Пуйте”), Вели, Пинеги и Тоймы.

Ряд упомянутых местностей расшифровывается по сохранившимся топонимам. Это Ракула в нижнем течении Двины, Кегрола и “у Вихтуя”, что стоял на средней Пинеге. В целом, если исходить из списка местностей с четкой географической привязкой, северо-восточные пределы новгородского освоения того времени ограничивались с востока Двиной с ее правыми притоками Пинегой и Тоймой, а с юго-востока — Сухоной.

Из текста источника остается неясным сам характер пунктов, в которых собирались дани. Это могли быть и общины, названные по именам своих старейшин, и территориальные единицы, и населенные пункты, куда являлись данщики, и, наконец, в отдельных случаях места остановок, пристани, где традиционно происходили контакты новгородцев с местным населением. Тот факт, что некоторые из них явно носят нерусские названия, свидетельствует о формировании древнейших податных единиц территорий — “землевладений”, по определению известного архангельского историка О.В. Овсянникова, на базе территориально-административного деления местного финно-угорского населения.

С середины XII в. в летописях появляются первые упоминания о действиях ростовских князей, связанные с Заволочьем. В 1178 г. в низовьях Сухоны при впадении в нее реке Юг был заложен форпост “низовской” колонизации Великий Устюг. По-видимому, во второй половине XII в. происходит раздел Заволочья на две зоны освоения: западную — новгородскую и восточную-верхневолжскую. Граница между ними проходила приблизительно с северо-запада на юго-восток, пересекая Северную Двину при впадении в нее Пинеги.

В бассейне Двины и Ваги собственно славянских поселений и могильников XI—XIII веков не выявлено, а довольно многочисленные городища этого региона относятся уже к последующему периоду XIV—XV векам, представляя сельские укрепленные центры феодальных вотчин..

Судя по письменным источникам и данным археологического обследования, в Заволочье до XIV века укрепленные поселения — опорные пункты колонизации отсутствовали. По-видимому, на раннем этапе межэтнические контакты протекали в местностях, где происходил ежегодный сбор дани и осуществлялся торговый обмен с аборигенами. Здесь же могли оседать на постоянное житье и русские поселенцы.

Погосты в значении определенных территориальных единиц фиксируются в актовых документах с XIV в., причем для некоторых из них устанавливается преобладание чудского населения.

В этом отношении заслуживает упоминания хорошо известный в исторической литературе факт покупки в 1316—1318 гг. новгородским боярином Василием Матфеевичем Шенкурского погоста с “тянущими” к нему территориями у старост погоста с явно финноязычной антропонимикой (“Азика, и Харагинец, и Ровда, и Игнатец, приехав от своей братьи”) , Отметим, что в пределах реконструируемого Шенкурского погоста локализуются Аксеновский и синхронный грамоте Усть-Пуйский чудские могильники.

Обращение к указанному документу в сочетании с другими историческими источниками наводит на мысль о сохранении у чуди в XIV веке черт патриархального быта. В мировой грамоте с новгородским боярином староста Азика и остальные поименованные лица выступают от лица своей “братьи”. Как полагает историк Л.В. Данилова, это “представители отдельных семейных общин и других родственных коллективов, из которых состоял Шенкурский погост”.

Проблема ассимиляции чуди, протекавшей в эпоху интенсивной колонизации Заволочья и слабо обеспеченной археологической информацией, решается в основном на ретроспективном использовании материалов этнографии, лингвистики, антропологии и фольклора с привлечением скудных исторических данных. Темпы самого процесса во многом определялись характером освоения территорий.

М.В. Витов выделяет два типа колонизации Русского Севера:

1) колонизация, осуществлявшаяся в ходе массового переселения крестьян и сопровождавшаяся относительно быстрым изменением этнического состава (процесс главным образом этнический); 2) феодальный захват земель при монастырской или боярской колонизации, далеко не всегда сочетавшийся с широким продвижением русского крестьянства и вследствие этого определявший замедленные темпы ассимиляции финно-угров (процесс социально-экономический).

Русские пришли на Вагу и Двину в основном из района Верхнего Поволжья. Отмеченная учеными граница диалектов совпадает с зонами распространения ильменско-беломорского антропологического типа, сложившегося в ходе массовой новгородской колонизации, и верхневолжского, связанного с “низовским” направлением колонизации.

К XV веку на значительной территории Заволочья преобладал верхневолжский (владимиро-московский) массив населения, новгородские же следы малозаметны. Начало этого явления связано с последствиями монголо-татарского вторжения в верхневолжские княжества, вызвавшего отток на север широких крестьянских масс и передвижку туда мелких княжеских родов. Результатом “низовского” движения явилось оформление во второй половине — конце XIII века области Ростовщины на Среднем и частично Нижнем Подвинье, дополненной в XIV—XV ввеках вновь возникающими “ростовщинами”.

Направление колонизации способствовало ускоренным темпам ассимиляционного процесса. На такую мысль наталкивают некоторые данные антропологии.

М.В. Битовым выделен онежский антропологический тип, связываемый им с финно-угорским субстратом и отмеченный в обширной полосе от Онежского озера до Мезени. Этот финно-угорский по происхождению тип топографически не коррелируется с ильменско-белозерским, но зато образует отчетливую взаимосвязь с носителями верхневолжского антропологического типа. Грамота о покупке Шенкурского погоста фиксирует проживание чуди в среднем Поважье в начале XIV в.

О чуди того же района повествует и Житие Варлаама Важского (умер в 1467 г.), составленное в конце XVI в. В беломорских грамотах XVI в. содержатся данные об особом поборе — “чудском постое”, который взимался властями с местного населения на пути проезда из охотничьих угодий чуди в Новые Холмогоры (Архангельск). В рукописи Ричарда Джемса 1618—1620 гг. упоминается народ “чюди” около Холмогор, “издревле так называемый, который говорил на языке, отличном от самоедов и лопарей; теперь там больше не находится”.

Известия о чуди содержатся и в ряде житийных списков, повествующих о событиях конца XIII—XIV в., которые приурочены к местностям между Онежским озером и р. Онегой. К району Водлозера или, возможно, нижнему течению Двины относится “запись о мехах” новгородской берестяной грамоты N 2, датируемой рубежом XIV—XV вв., с перечнем местных прибалтийско-финских имен.

В них можно усмотреть отражение какого-то исчезнувшего чудского диалекта. Являлось ли это более западное население ответвлением древней веси, как это доказывает В.В. Пименов, или же здесь могли проживать иные, впоследствии ассимилированные финские группировки — судить, не имея об этом достаточных свидетельств, нельзя.

Процесс межэтнических контактов, начавшийся еще в домонгольский период, активизировался в Заволочье во второй половине XIII—XIV веков, когда Важская область и прилегающие земли стали объектом крестьянской колонизации. Вместе с тем разреженность местного населения, рассеянность на больших пространствах и особенности его экономического уклада способствовали длительному сохранению финно-угорских общин.

Заволочская чудь, по заключению М.В. Витова, была в значительной степени ассимилирована лишь к XVI—XVII векам

Хотя отдельные островки этой загадочной этнической группы (которая, скорее всего, не была единой) сохранялись до XIX в.ека

Это подразумевает включение определенного местного компонента в состав как средневековой русской народности, так и северных великорусов.

То есть и другие специалисты говорят об ассимиляции чуди пришедшими славянами. Но осуществлялась она в несколько этапов и была растянута по времени. Чудины и русские жили сотни лет рядом. Этническая черезполосица заметно даже сейчас, когда едешь по трассе М 8. Русские названия постоянно перемежаются с чудскими.

Возьму знакомые названия деревень в дельте Двины. Туда часто приходилось ездить помогать отцу на участке. Вагинский Наволок, Ластола, Концедворье, Чубола, Вознесенье, Кавкола, Пустошь, Шихириха.

Изучение Русского Севера продолжается.