Ортинское городище

Автор: Коруд АлПервое упоминание об Ортинском городище относится к 1968 году. В местной в газете Ненецкого автономного округа появилась небольшая заметка краеведа В.А. Скробова об обнаружении им в 90 км к северу от Нарьян-Мара стоянки с кремневой индустрией и небольшого городища. Городище располагалось на правом берегу реки Печоры, в урочище Ортино, которое и дало название городищу.

Городище представляет собой останки древнего поселения, окружённого валами, которые словно волны огибают его со всех сторон, создавая неприступный бастион перед лицом вековых испытаний.

Однако, это известие не привлекло к себе внимание специалистов. Удивительным был факт, что некий "город Печора" появлялся на западноевропейских картах XVI-XVII вв., хоть и в разных местах. Так на картах Антония Дженкинсона 1562 г., Г. Меркатора 1594 г. "город Печора" указан на левом берегу р. Печоры, а на картах Г. Герритса 1613 г., Г. Гондиуса 1635 г. - “город” изображен на правом берегу реки.

До конца XX века это факт объясняли ошибкой, которую иноземные картографы допускали при описании русского города Пустозерска. Возможно некая путаница и была, но есть вероятность, что местное население сохранило память о существовании "города" в дельте р. Печора, о чем они рассказывали иностранным морякам и путешественникам

Археологическая экспедиция Овсянникова в 1988 году приступила к раскопкам. Полевые работы за период с 1988 по 1992 год принесли богатые результаты. Были обнаружены останки деревянной крепости прямоугольной формы с земляным валом и рвом. Стены городища были сооружены из вертикально поставленных бревен.

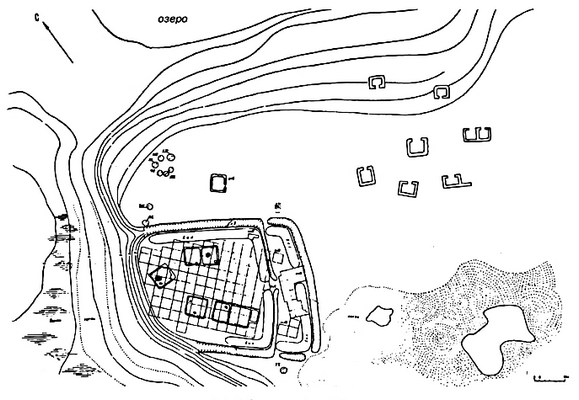

Само городище было обнаружено на Ортинском полуострове и таким образом относится к памятникам мысового типа. Укрепление располагается на высоком берегу между поймой реки Печоры, рекой Ортинкой, впадающей в р. Печору и системой озер, которые также соединяются с Печорой. Размер крепости составил около 68 х 54 метра, часть стены оказалась разрушенной. В городище хорошо прослеживались основания древних зданий, которые не были разрушены ни эрозией почвы, ни деятельностью человека. Внутри крепости были обнаружены: одно трехкамерное (две части- 9х13м. и 6х13м.), одно двухкамерное (14,6х7м.) и два однокамерных жилищ (8х8м. и 7х7м.).

Здания можно разделить на жилые помещения, хозяйственные строения и производственно-ремесленный комплекс (кузня с остатками глинобитного горна). Очевидно, что крепость и внутренние строения возводились согласно единому плану в традиции древней фортификационной культуры. По мнению О. Овсянникова, по своей планировке Ортинское городище сродни городкам обских угров VII— XIII вв

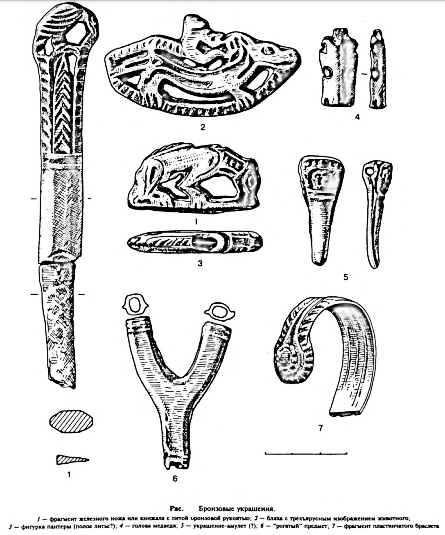

Также при раскопках был найден богатый вещественный материал: железные и костяные наконечники охотничьих стрел, рыболовные крючки, железные ножи различной формы, ручки котлов, железные, бронзовые и серебряные украшения. Украшения, такие как подвески, пластины, браслеты, кольца, бубенчики, якорные и шумящие подвески - исполнены в "пермском зверином стиле" и относятся к финско-угорской культуре.

Бытовые предметы представлены дужками от железных котлов, медными ведерками и котелками, бронзовыми дужками, железными гвоздями, кузнечными клещами, железными кресалами. Большинство из них относится к традиции финно-угорских племен Нижней Оби и Северного Приуралья, с которыми жители Ортинского городища несомненно имели тесный контакт. В тоже время часть предметов принадлежит к материальной культуре Новгорода и Ладоги XVII - XIвв., что говорит о связях местного населения с новгородцами, которые могли установиться на рубеже Х- XI веков.

Ортинское городище, по мнению археологов, существовало в период со второй половины I по начало II тысячелетия н. э., согласно обнаруженным предметам как минимум VI - XI века. Мощные укрепительные сооружения , а данный тип фортификации в Древней Руси появляется только в XIII в), планирование улиц, наличие производственного комплекса и богатый культурный материал может говорить об особом положении этой средневековой крепости среди поселений местного населения.

Ныне трудно сказать был ли этот город "столицей" всего народа жившего в низовьях р. Печоры до прихода сюда ненцев, но то что это был некий региональный центр, сомнений не возникает. Ортинское городище было одним из поселений летописного племени, которое ненцы в своих легендах называют сиртя (сихиртя), а в русских летописях наименовали - печора.

Так в Повести временных лет за1096 год повествуется рассказ Гюраты Роговича, который ходил на реку Печору за данью для Великого Новгорода. “Послах отрок свой в Печеру, люди иже суть дань дающие Нову Городу. И пришедшю отроку моему к ним, а оттуда иде в Югру. Югра же есть язы к нем, а соседят с самоядью на полуночных странах”.

В Ортинском городище археологи нашли много элементов схожих с культурой поселений обских хантов VII - XIII cтолетий считает Овсянников. Можно предположить, что предки народа сирти являлись носителями Усть-Полуйской археологической культуры и пришли в Печорский регион в начале I тыс. н.э. Они смешались с местным населением в результате которого и сформировалось племя сиртя .

Сихиртя — «делающий дыру», так переводят это название многие ненцы. Слово «сихиртя» трактуется современными этнологами как «дух предков» и считается названием древнего субарктического этноса – проживающих в этническом пространстве между Ямалом и Белом морем, откуда происходят саамы и ненцы. По рассказам ненцев сихиртя жили под землей и охотились диких оленей. Сихиртя были маленькими, светлоглазыми (белоглазыми) и на поверхность тундры выходили ночью или в туман, а от взгляда на солнце умирали. Сихиртя пасли «земляный оленей» (мамонтов), рыбачили в маленьких лодочках на маленьких речках, ездили на собачьих упряжках и были искусными кузнецами – колдунами. Они обладали шаманскими способностями становиться невидимыми и благодаря этому избегали столкновений с ненцами. Найдено множество подтверждений существования сихиртя, – это предметы одежды, украшения, детали луков и наконечники стрел, клинки ножей, орудия для разделки оленя и обработки кожи, фрагменты кольчуги и предметы кузнечного дела.