Слово Мастеру: Григорий Александров (23 января 1903 — 16 декабря 1983)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Григорий Васильевич Александров — сценарист, режиссёр, народный артист СССР.

О достижении смешного

В 1912 году я начал зарабатывать деньги, чтобы иметь возможность учиться.

Первый день моей работы совпал с девятилетием... Именно в этот день случилась история с гусём. Расскажу её так, как запомнилась она мне с детства.

Впервые попал я на театральную сцену перед закрытием сезона в Екатеринбургском городском театре. Меня привёл туда бутафор Сергей Воронин. Театр готовился к бенефису супруги антрепренёра Медведева, артистки Рощиной-Инсаровой.

По ходу пьесы бенефициантка должна была ужинать в кабинете ресторана, и она требовала, чтобы на сцену был подан настоящий жареный гусь.

Воронин привёл меня в кабинет к Медведеву и сказал ему:

— Вот хороший мальчик, которому можно доверить покупку гуся. Его мать изжарит гуся, и он принесёт его сюда.

— Смотри, мальчик, — сказал Медведев, давая мне три рубля, — твоя мать ничего не должна оставлять себе: пух и перья пусть соберёт, и ты принесёшь их в мешочке мне; сало, что вытопится, когда вы будете жарить гуся, перелейте в бутылочку и отдайте мне, а главное, заверните гуся так, чтобы его у тебя не отняли.

Дома было много волнений. Мать купила гуся, мы его зарезали, ощипали, опалили, изжарили, собрали все перышки, все пушинки и до капли весь жир, и я понёс всё это вместе с гусём скупому антрепренёру. Гусь был доставлен в бутафорскую комнату, уложен в какой-то ларец из сказочной постановки, и Пётр Петрович Медведев пришёл осмотреть его. Гусь понравился антрепренёру, он похлопал меня по плечу и сказал:

— Молодец!

— Вот что, — обратился он затем к бутафору Воронину. — Это у меня не первая история с гусём. Если вы не будете за ним смотреть, его наверняка украдут! Я поговорю с актёром, который играет лакея, и поставлю рабочих, которые, как только закроется занавес, уберут гуся. Я приму меры и не допущу, чтобы гусь пропал.

Но гуся было трудно скрыть, от него очень вкусно пахло. Запах распространялся по комнате и плыл через дверь на сцену.

Рабочие сцены собирались отпраздновать закрытие сезона. Некоторые из них получили уже «на чай», у многих припасены были «шкалики» с водкой, и запах вкусной закуски волновал их воображение.

Люди то и дело заглядывали в бутафорскую и спрашивали:

— Чем это тут пахнет?

Тайна гуся распространилась по театру. И вот тут, как выяснилось впоследствии, вокруг гуся был организован целый заговор.

Рабочие колосников были заядлыми рыболовами, и на колосниках у них хранились удочки. Они сговорились с актёром, который играл лакея, что как только он отрежет заднюю ножку для Рощиной-Инсаровой, они спустят с колосников тёмную леску с крючком, он зацепит им гуся и когда занавес закроется, рабочие «выудят» гуся на колосники, а пока туда будут бежать по лестнице, спрячут или унесут злополучную птицу.

Но узнали всё это мы позже. А пока… пока мы заперли гуся в сундук, и я сидел на этом сундуке, ожидая момента, когда нужно будет передать гуся в руки артиста.

Этот опасный момент наступил. Помощник режиссёра скомандовал, мы передали блюдо с гусём в руки «лакея», и он скрылся в дверях, ведущих на сцену. Воронин сказал мне, что я должен стоять у левых кулис, он станет у правых и, как только закроется занавес, мы должны бежать на сцену и хватать гуся.

Я с волнением ждал, когда надо будет «хватать». К решающему моменту подоспело главное подкрепление в лице самого Пётра Петровича, вставшего в средние двери декорации, чтобы «окружить» гуся с центра.

Вот Рощина-Инсарова, обгладывая заднюю ножку гуся, закончила свой монолог.

Гром аплодисментов, занавес пополз.

Мы с Ворониным, как хищники, ринулись к гусю. Из центральных дверей, ещё раньше, выбежал Пётр Петрович. Втроём протянули мы руки к столу, но, к нашему удивлению, однолапый жареный гусь медленно поднялся с блюда и полетел вверх.

Пётр Петрович пришёл в бешенство и, стараясь схватить улетающую птицу, вскочил на стол. Но шутники на колосниках стали дразнить Петра Петровича, то поднимая гуся вверх, то отпуская его вниз.

Одетый во фрак для заключительных поклонов по случаю закрытия сезона, антрепренёр, потеряв торжественность, ругаясь и размахивая кулаками, прыгал на столе. Мы бегали вокруг него.

И в этот момент занавес вновь распахнулся для поклонов. Перед зрителем предстала удивительная картина: порхающий гусь, Медведев, старающийся поймать его, мы, прыгающие вокруг стола, растерянные артисты.

В зале раздался оглушительный хохот. Я, растерянный, смятенный, смотрел то на Медведева, то в зал.

Это был первый смешной залп, услышанный мною в жизни, и как я ни был взволнован событием, происшедшим на сцене, через мгновенье я рассмеялся сам.

Гикание, свист, крики «браво!» неслись из зала. Медведев в яростном ослеплении несколько мгновений не слышал этого, а рабочий, управляющий занавесом, умышленно не закрывал его. В конце концов занавес всё-таки закрылся.

Дальнейшее не имеет значения.

Я был поражён тем, что самый могущественный для меня по тому времени человек был так уничтожен смехом, что превратился в испуганного, жалкого, бессильного. Когда впоследствии я прочитал слова Гоголя о том, что смеха боится даже тот, кто ничего на свете не боится, я вспомнил растерянного антрепренёра на екатеринбургской сцене.

Как хорошо быть рассыльным, прежде чем стать кинорежиссёром

К следующему сезону я определился в театр на должность театрального рассыльного. Перед рассыльным раскрывается ежедневно множество дверей, за которыми скрыты обычно самые интимные стороны человеческой жизни.

Рассыльный почти всегда приходит неожиданно и видит жизнь врасплох.

Повестки, письма, записки, книги, ноты, эскизы, материалы из музеев и библиотек, газеты и журналы — всё это разносил я по квартирам работников Екатеринбургского городского театра.

Так я начал знакомиться с книгами, ибо часто я ждал получения нот в передней какого-либо певца, дирижёра или музыканта и слушал одновременно репетиции и упражнения. Актёры любили меня и доверяли мне иногда свои тайные дела — любовь и измену, верность и предательство.

Часто приходилось мне носить в разные дома интимные записки и быть свидетелем как разнообразной подлости, так и большого благородства.

Теперь, сталкиваясь с необходимостью всевозможных знаний, нужных для решения творческих задач, я часто думаю: как хорошо быть рассыльным, прежде чем стать кинорежиссёром…

На следующий сезон я получил повышение и стал помощником бутафора, затем помощником гримёра, помощником костюмера, помощником электротехника…

Вероятно, дошёл бы я до бутафора или ещё чего-либо подобного, если бы Октябрьская революция не перевернула всю систему жизни, если бы в 1918 году фабком не послал меня учиться на курсы клубных режиссёров при Екатеринбургском Губпрофсовете.

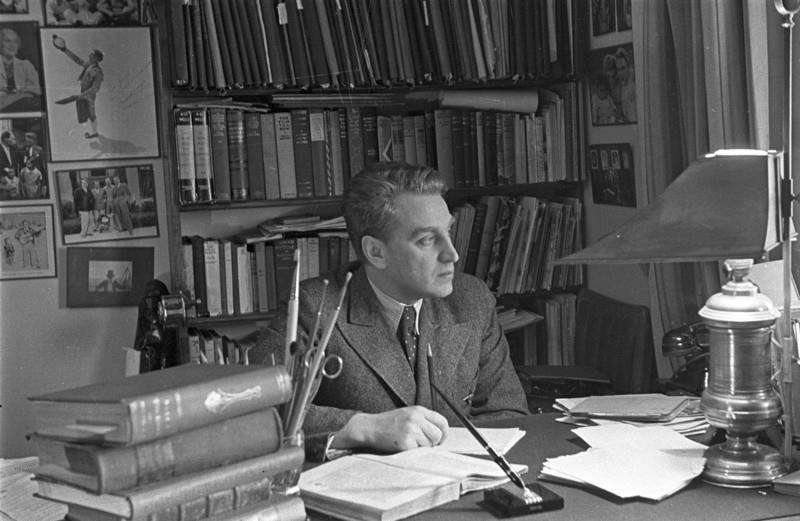

Григорий Александров в молодости

О творческом урожае

Человек становится кинорежиссёром не тогда, когда он ставит свою первую картину... нет — это уже результат многолетней подготовки сознания и психики.

Работа над картиной — это сбор своеобразного урожая созревших мыслей и чувств. Зёрна этого урожая были посеяны размышлениями, переживаниями, наблюдениями, знанием всего того, что должно быть отображено в произведении.

Для того, чтобы созрел один колос пшеницы, под землёй вырастает огромнейшая масса корней. Они разветвляются вширь и вглубь для того, чтобы всосать различные соки земли, необходимые для созревания колоса. Для того, чтобы созрела творческая мысль, также необходимы корни знаний, проникающие в глубину человеческой культуры, истории, широко разветвлённые в области познания человеческого характера, его чаяний, интересов и надежд.

Чем глубже знания, чем шире круг наблюдений, чем больше опыт жизни, тем ярче расцветает творческая мысль, тем обильнее творческий урожай...

Наверное, с этого случая стал я накапливать в памяти забавное, смешное, комическое. Работа в театре «Пролеткульта», увлечение кинематографом сопровождались бесчисленными комическими ситуациями. С восхищением смотрел я фильмы Чаплина. Близкое личное знакомство с ним во время пребывания нашей троицы в Голливуде сделало меня счастливым вполне. Встречаясь с ним на съёмках и в жизни, я учился.

Сергей Эйзенштейн, Чарли Чаплин и Григорий Александров (1930)

О комедии

С юношеских лет я мечтал о кинокомедии. Мною поставленной кинокомедии. Естественно, что все до единого фильмы этого жанра я знал, как знают близких, дорогих сердцу людей. Был у меня накапливаемый с отроческого возраста запас комических впечатлений.

Перечитав много книг и статей о комедии, я напугался. Смогу ли я справиться с такими большими задачами, которые ставятся перед комедийным искусством?

Когда я пригласил драматурга Николая Эрдмана работать вместе, он заметил:

— Когда зритель хочет смеяться, нам уже не до смеха.

И действительно, понадобились большое терпение, упорство, труд, труд и ещё раз труд для сочинения смешного. Нам очень хотелось быть талантливыми, и мы сочиняли, спорили, иногда целыми днями без перерыва.

Глубоко заблуждается тот, кто считает, что на съёмочной площадке, в павильоне, где снимается кинокомедия, всем ужасно весело и смешно. Чаще бывает наоборот. Казалось бы, всё учтено, приготовлено, и тут, как чёртик из табакерки, выскакивает какая-нибудь непредвиденность, и начинаются моменты, о которых потом вспоминаешь как о страшной зубной боли. И если по поводу этих происшествий и возникнет желание добродушно улыбнуться, так это только спустя много лет.

Что легче: рассмешить или разжалобить? Построить весёлый, озорной ход или уйти в сторону — к сентиментальности и трогательности?

Грань между пошлостью и высоким искусством определяется многими моментами, в том числе и ритмом произведения. Во время съёмок «Волги-Волги» произошёл такой случай. Бывалов через «говорок» кричит в машинное отделение: «Поддай пару» — и сразу же после его приказания из трубки «говорка» появляются клубы пара, ударяя ему в лицо.

Кадр из фильма «Волга-Волга» (1938)

Было снято семь дублей этого кадра, и только один из них вызывал смех, а шесть других смотрелись при полном молчании. Оказалось, что только в одном дубле пар появляется в правильном ритме по отношению к произнесённой фразе. В шести других дублях он либо запаздывал, либо появлялся слишком быстро. Успех этого трюка решала какая-то доля секунды.

Самое маленькое «чуть-чуть» в комедийном диалоге имеет решающее значение. Вот почему комедию можно назвать искусством точным, искусством снайперским.

***

***