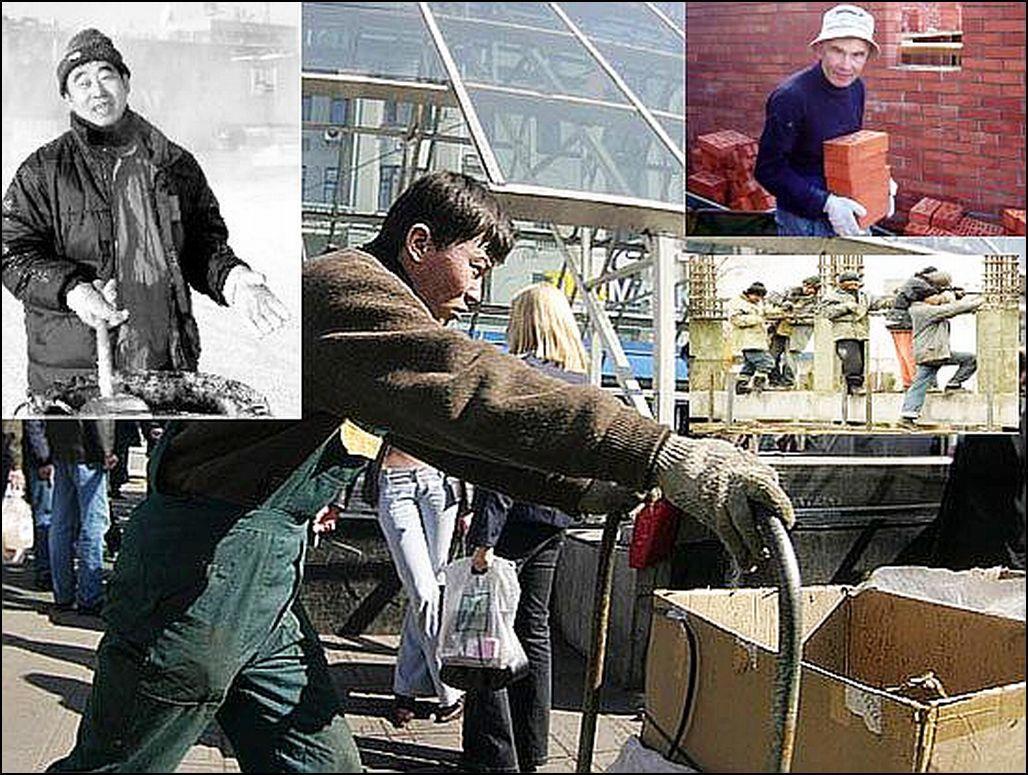

Имеет ли смысл много работать?

Автор: Владимир Круковер

Почему мы так много работаем?

Действительно, почему? Лет сто назад многие философы, экономисты и социальные мыслители были уверены, что быстрый прогресс техники скоро избавит человечество от необходимости трудиться в поте лица. Казалось, еще немного — и эпоха вынужденного, изнурительного многочасового наемного труда канет в лету.

В XIX веке, на заре индустриальной цивилизации, продолжительность рабочего дня на заводах и фабриках доходила до 16 часов. После Первой мировой войны в развитых странах начался повсеместный переход на 8-часовой рабочий день и 40-часовую неделю. Экстраполируя эти тенденции в будущее, экономисты предрекали, что еще через несколько десятилетий рабочий день сократится до шести, четырех, затем и двух часов — и в конце концов, лет через сто, вынужденный труд ради пропитания вообще исчезнет. На практике, однако, произошло нечто противоположное.

В наши дни многочасовой труд превратился из проклятия низших классов общества в «привилегию» среднего и высшего слоев, в обязательный атрибут высокого социального статуса — на работе «горят» самые квалифицированные и высокооплачиваемые работники. Но и остальные работают не меньше, а то и больше, чем шестьдесят лет назад — несмотря на то, что технический прогресс действительно принес с собой колоссальное повышение производительности труда.

При этом в материальном производстве, обеспечивающем людей пищей, одеждой, жильем, транспортом и связью, занята совсем небольшая часть рабочей силы. По подсчетам некоторых экономистов, для того, чтобы сейчас обеспечить население планеты по средней достаточной норме потребления доиндустриальной эпохи, достаточно 20% населения — остальные 80% могли бы вообще ничего не делать. Тем не менее, работают все, и помногу. Жители западных стран одновременно задыхаются от нехватки свободного времени и страдают от безработицы — вместо того, чтобы работать в свое удовольствие по 2-3 часа в день, наслаждаясь плодами технического прогресса, как о том мечтали сто лет назад.

Старая мечта не умерла — ряд видных западных экономистов из самых уважаемых академических учреждений уверены, что пришла пора ее, наконец, осуществить. Всеобщие перегрузки на работе — при том, что многие работники, по сути, ничего по-настоящему полезного на своих рабочих местах не создают, — эти поборники свободы от принудительного труда считают главным абсурдом нашего времени.

Есть и такие, кто полагает, что в наше время вполне возможно обеспечить всем гражданам «базовый гарантированный доход» (Basic Income Grant), или «социальные дивиденды», вообще всем гражданам — вне зависимости от того, работают они или нет. Идея овладевает массами, в нынешнем году по этой теме прошли уже две крупные научные конференции в Торонто и Мюнхене, скоро будет третья — в Нью-Йорке.

Суть идеи в том, что вместо громоздкой бюрократической системы социальных пособий малоимущим и безработным стоит обеспечивать прожиточный минимум вообще всем, без разбора — и бедным, и богатым. При этом те, кто работать не хочет, смогут выжить и так — от этого общество только выиграет, полагают адепты «социальных дивидендов». По мнению профессора Нью-Йоркского университета Эндрю Росса, «это отличная альтернатива для страдающих от безработицы стран — в первую очередь в Европе».

Подобный эксперимент уже проводился в Канаде в эпоху экономической депрессии 70-х годов, и результаты, как говорят, были самые позитивные: в районе, где всех жителей обеспечили гарантированным минимумом, снизилась преступность, улучшилась успеваемость в школах. При этом рынок труда покинули совсем немногие — в основном матери маленьких детей и подростки из бедных семей, которые прежде были вынуждены помогать родителям своими заработками.

Сейчас деньги «по факту гражданства» получают только жители Аляски: всем им, как коллективным собственникам нефтяных ресурсов, выплачиваются ежегодные дивиденды в размере 1,000 — 2,000 долларов в год на человека. Это совсем немного, но для поборников идеи всеобщих пособий модель Аляски служит примером, доказывающим осуществимость такого рода систем социального обеспечения. В конце концов, во всех странах есть ресурсы, считающиеся общенациональной собственностью, — включая землю, воду и чистый воздух — и за использование этих ресурсов в коммерческих целях можно взимать плату, перераспределяя ее между всеми жителями территории.

В качестве еще одного возможного источника «социальных дивидендов» называют «сеньораж» — доход, получаемый центральными банками от денежной эмиссии. Источником средств могут служить также различные налоги на потребление (в первую очередь, на роскошь), налоги на наследство, на собственность, на доходы от банковских вкладов, налоги на загрязнение окружающей среды и т.п. Наконец, расформирование громоздких государственных учреждений, занимающихся распределением государственных пособий между нуждающимися, тоже экономит весьма солидные суммы.

Сторонники освобождения от вынужденного труда доказывают, что в современном обществе пропал смысл заставлять людей трудиться как можно больше — для дальнейшего улучшения жизни требуется работать не больше, а лучше. Как писал французский экономист Андре Готц, «наша потребность во многих товарах и услугах уже удовлетворена с избытком, и многие из наших все еще не удовлетворенных нужд невозможно удовлетворить, наращивая производство — надо производить по-другому, производить другое, и даже производить меньше. Это особенно касается таких потребностей, как потребность в воздухе, воде, просторе, тишине, красоте, времени и человеческом общении».

Тали Шамир