Как ковался московский клан. Серия 1: Даниил, отец-основатель

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокНа днях какой-то добрый человек написал в комментариях к моим историческим заметкам: "Вот если бы школьные учебники по истории писали так же". Я сначала похихикал, а потом вспомнил, что нечто подобное я уже писал. По крайней мере, мои дочки в качестве учебника по "Истории Москвы" использовали мою книжку "Московиты".

Подумал, и решил сюда пару отрывков положить. Опять же - может, любителям "боярки" будет интересно узнать, как в реальности кланы создаются.

_________

Московские князья – классический вариант грязи, выбившейся в князи, или, выражаясь по-иностранному, self-made man.

Город Москву, как мы все помним из школьного курса, основал еще Юрий Долгорукий, который и закатил там «обед силен». Однако тогда ни о каком княжестве и речи не было – недавнее село боярина Кучкина, Москва еще долго оставалась небольшим городком, который давался в удел то тому, то другому князю, причем, как правило, самому незначительному – обычно младшим сыновьям. Самостоятельным, как бы сегодня сказали, «субъектом федерации» она стала только при татарах, вскоре после смерти Александра Невского. Дабы хоть чем-то наделить его младшего и малолетнего сына Даниила, было образовано отдельное Московского княжество, а невеликий город Москва стал столицей, или, как говорили тогда, стольным градом.

Думается, скажи кому из старших братьев юного Даниила, что именно заштатной Москве, недавнему селу Кучкино, суждено стать центром не только Руси, но и самого большого государства на Земле – смеялся бы он до родимчика.

Васнецов А.М. Московский Кремль при Иване Калите. 1921 г.

Васнецов А.М. Московский Кремль при Иване Калите. 1921 г.

Но взлет Москвы оказался невиданно быстрым и впечатлял людей даже несколько веков спустя. Через три столетия, в XVII веке одно из записанных сказаний начиналось словами: «Кто думал-гадал, что Москве царством быти, и кто же знал, что Москве государством слыти? Стояли на Москве-реке села красные боярина хорошего Кучка Степана Ивановича…».

На «московский стол» большинство родственников смотрело свысока. Как уже говорилось, основатель московской династии Даниил Александрович был младшим сыном, следовательно, в очереди на великокняжеский престол стоял последним. Реальных шансов достоять эту очередь до конца у него и его потомков просто не было, поэтому московским «данилычам» надо было учиться как-то выживать, не теша себя иллюзиями и высокими притязаниями. Чем они, собственно, и занялись.

Сергей Иванов. «На сторожевой границе Московского государства». 1907. Картина для издательства И. Н. Кнебеля. Местонахождение неизвестно.

«Московские» прекрасно понимали, что им достался «запольный хутор», что в сознании других, «бОльших» князей они надолго, если не навсегда, останутся «младшими», бедными родственниками, которых едва ли не из жалости, «для порядку» наделили уделом. Но они понимали так же, что выбор у них небогат. Им можно было либо удовольствоваться имеющимся, дробить и дробить между детьми доставшийся жалкий городишко с несколькими деревнями. Половинить до тех пор, пока на доход с «доли» будет уже невозможно прожить, и потянутся сыновья один за одним «отъезжать», продаваться в услужение богатым и удачливым родственникам. Либо – всеми правдами и неправдами «подниматься», расширяя свой жалкий удел и завоевывая место под солнцем, на которое ни одна сволочь уже не посмеет раззявить рот.

Виталий Графов, "Княжеская дружина".

Правда, для этого «данилычам» необходимо было стать стаей хищников — безответных трудяг в то буйное время жрали без соли, не задумываясь и не рефлексируя. Хищников вокруг – каждый первый сосед, никто из них не упустит шанс откусить малость от слабого.

Что ж, в таком случае «меньшим» просто придется стать вдвое злее, безжалостнее и неумолимее соперников.

Но одной злобы не достаточно. Подобный расклад, собственно, вечен – во все века и под всеми звездами молодые и наглые рвут себе кусок у старых и обленившихся. Однако благодаря распространенности этого сюжета мы также располагаем и обширной статистикой, которая убедительно растолковывает – наверх прорвется один из тысячи, остальные по дороге пойдут на фураж.

«Московские» — прорвались. Не в последнюю очередь – именно потому, что были кем угодно, только не злобными садистами-«отморозками». Такие среди них, впрочем, тоже встречались, но погоду делали не они. А те, у кого безжалостность и умение хладнокровно и своеручно удавить подставившегося соперника сочетались с умом, хваткой, терпением и почти звериным чутьем.

С. Иванов. Смотр служилых людей. Не позднее 1907 г.

Они умели зубами цепляться за каждый предоставляющийся шанс и выжимали из него максимум. Они всегда понимали предел своей силы, и не поднимали хвост на того, кто мог придавить их шутя. Они умели ждать, ничего не забывая, до-о-олго ждать вожделенного момента, чтобы потом одним ударом перебить жертве шею. Умели не брезговать никакими средствами и в то же время никогда не рисковали без нужды, предпочитая планомерно выдирать приглянувшееся, профессионально чередуя мытье с катаньем.

Вот такие-то и составили репутацию московской семье, именно благодаря им семья не только выжила, но и пережила многих. Почти всех.

История возвышения московского клана столь же интересна, сколь и обширна. Жестко "ставить себя" они начали с самого первого дня, еще отец-основатель Даниил Александрович успел продемонстрировать братьям, что вовсе не собирается довольствоваться амплуа почтительного младшего брата "на побегушках".

Фрагмент картины "Святой благоверный князь Даниил Московский". Художник: Виталий Графов. 2012 г.

Сначала он захватывает рязанский город Коломну. На законное недоумение князя Константина Рязанского «младшенький» никак не реагировал, а когда рязанский князь попытался выставить дебошира, то по зубам досталось и рязанцам, и приведенным ими татарам. Более того, Даниил умудрился хитростью захватить бедолагу Константина и привести его в Москву, где и держал несколько лет, не забывая, впрочем, оказывать родственнику должные почести.

Памятник князю Даниилу Московскому работы скульпторов А. Коровина и В. Мокроусова, архитектора Д. Соколова. 1997 г.

Поняв, что Коломна сошла ему с рук, Даниил воспрял духом. Через два года после захвата Коломны умирает, не оставив наследников, племянник Даниила – князь Иван Переяславский.

Город Переяславль-Залесский был очень лакомым кусочком, и Даниил долго обихаживал хворого племянника, за лаской попутно растолковывая умирающему, кто ему лучший друг и самый подходящий наследник. Однако после смерти Ивана развернулся классический сюжет на тему «родственники делят квартиру умершей бабушки».

Как выяснилось, на Переяславль зарился не только дядя Даниил, но и еще двое дядьев — двоюродный Михаил Тверской, и еще один родной – сам великий князь Андрей Городецкий.

Андрей Александрович по прозвищу Городецкий, великий князь владимирский, сын св. великого князя Александра Ярославича Невского от брака с Александрой Брячиславовной, княжной полоцкой.

Вот этот главный дядя Андрей и решил все без всяких семейных советов – сразу же завез свою мебель в бабушкину квартиру, в смысле – посадил своих наместников в Переяславле.

Сказать, что московское семейство было возмущено – это ничего не сказать. Квартиру-то оставили им!

По духовному завещанию покойный отписал Переяславль-Залесский князю Даниилу Московскому. К чести московских – решая дилемму «идти или не идти против великого князя», они не колебались ни секунды.

Даниил вышиб наместников Городецкого и занял город, а чтобы у противника не было искуса повторить этот фокус, оставил охранять «наше наследство» своего старшенького сына, Юрия. Тот так и сторожил город безвылазно, даже на отцовские похороны не поехал.

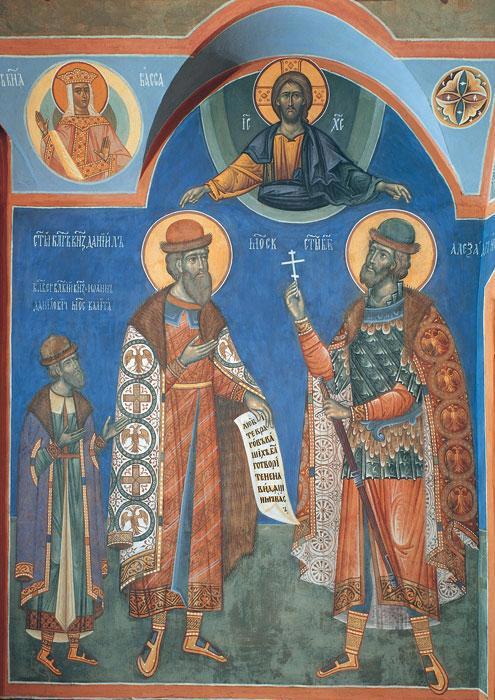

Святой блг. кн. Даниил Московский со своими родителями — св. блг. кн. Александром Невским и праведной Вассой. Настенная роспись XIX века из храма Покрова Богородицы Московского Свято-Данилова монастыря

В общем, к концу своего правления Даниил достал всех. Рязанский князь у него в полоне сидит, сын Юрка в Переяславле засел – не выковырять. И, несмотря на все протесты оскорбленных сторон, не отдает же ничего! Даже и не думает поделиться хоть чем-то из захваченного, хотя кусок заглотил явно не по горлу – один только Переяславль был и древнее, и многолюднее, и богаче всей его занюханной Москвы.

Вот это поведение основателя рода и стало образцом для всех последующих московских князей – со всем, что попадало им в руки, можно было попрощаться, свои приобретения они удерживали хваткой бультерьера.

Основатель династии — князь Даниил Александрович. Миниатюра из «Титулярника», XVII в.

Отчаявшись решить проблему по-родственному, Городецкий решил приструнить зарвавшегося родственника с помощью высшей власти и отправился в Орду. Жаловаться «царю Тохте» на действия Даниила Московского.

Тохтамыш, помыслив, назначил осенью 1304 года общий сбор всех русских князей в Переяславле под председательством ханских посланников. Там и должно было разбираться персональное дело князя Даниила. Присутствовали почти все северо-русские князья, прибыл и глава русской церкви – митрополит Максим.

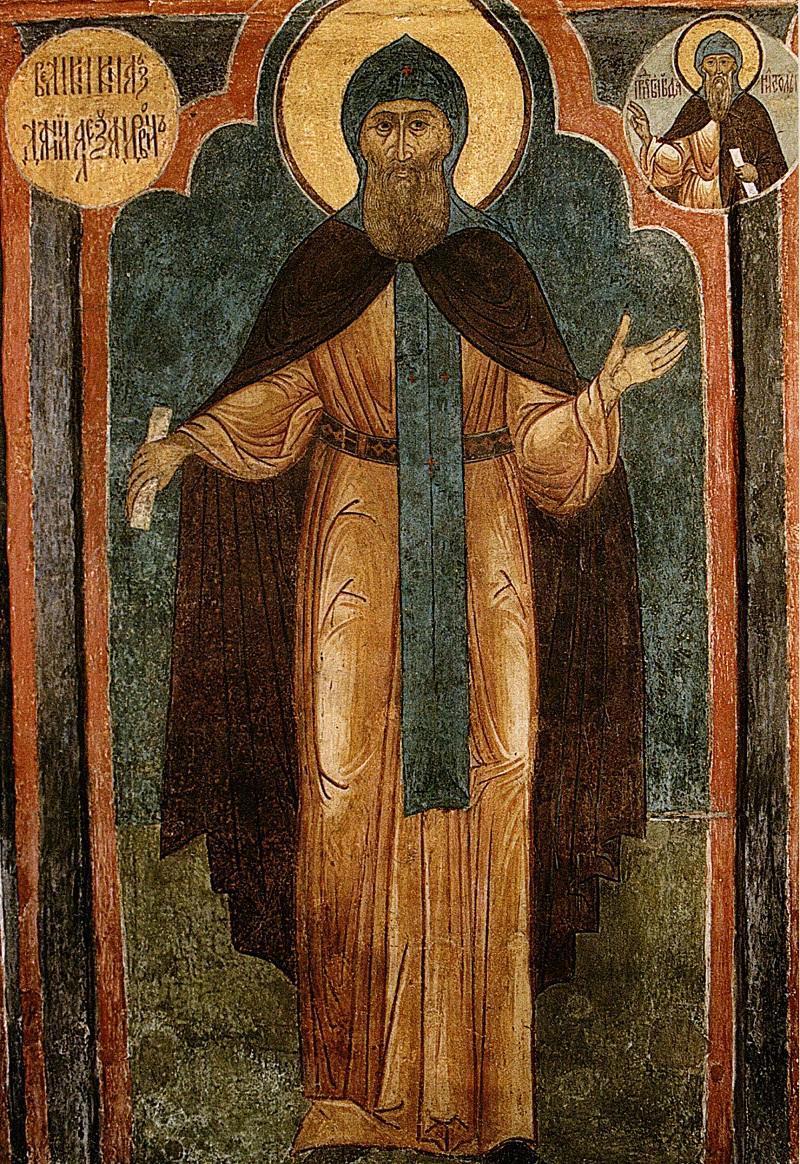

Святой князь Даниил Московский. Канонизирован в 1791 году для местного почитания как святой благоверный князь. Фреска Архангельского собора Московского Кремля, Москва.

Вот только самого Даниила не было – еще в марте князь скончался, и интересы москвичей представлял его старший сын и наследник Юрий Данилович. Дело новый московский князь выиграл – волею хана Переяславль остался за Москвой.

А вскоре, ободренный успехом, новый глава московской семьи Юрий Данилович быстро доказал всем, что ругаемый папа по сравнению с сыном был еще повидлом.

Но об этом - в следующий раз.