Следы на воде 11

Автор: Евгений КрасПодвиги выглядят ярко, однако в их основе всегда лежит трагедия. Да и жизнь состоит в общем-то совсем не из них у большинства людей. Поэтому, хотя 17 век и привлекает своей гремучей славой первопроходцев и ратными подвигами, но в основе его успешности для нашей страны всё же лежат события совсем не самые заметные. Которые не выглядят чем-то возвышенно-героическим. Просто труд, который и обуславливает движение вперёд. Его ещё скучно называют ростом экономической активности. Такой рост всегда связан с транспортом. Просторы у нас серьёзные, а в том самом 17 веке стали совсем серьёзными и продолжали расти. А вот с хорошими дорогами было не очень хорошо. Зато хорошо всегда было с водными путями. Ими и пользовались со всё большей активностью.

Ну, вот задумали правители, например, повоевать на юге. Это означает, что сначала туда нужно доставить войско, а с ним и снабжение. Как? Понятное дело – водой. Поэтому нужно строить плоскодонные речные суда – у них грузоподъёмность большая, а осадка маленькая – можно проплыть по самым мелким речкам. Это значит, что на количестве конной тяги можно сэкономить. К тому же экипаж тоже маленький, то есть – очень экономно получается. И чем больше размеры судов, тем экономнее выходит. Правда есть другая сложность – скорость перемещения не очень велика. Значит нужно совершенствовать форму корпуса. А какая она должна быть, никто в общем-то не знает. То есть знают, конечно, что у морских судов со сложной формой скорость выше, но у них и осадка большая. Нужно сделать что-то такое, чтобы и осадка маленькая, и скорость большая.

Наверное именно так и появился шедевр речного судостроения, который сейчас называют расшивой. Меня всегда так и тянет написать название этого типа судов с заглавной буквы. Наши предки не имея ни опытовых бассейнов, ни хитромудрых способов расчётов, сумели создать нечто такое, что иначе как совершенством назвать нельзя. Даже не совсем понятно, как они к этому пришли – расшивы появились совершенно неожиданно. Форма корпуса – это сочетание круглоскулой формы, характерной для моря и плоского дна в средней части. Добавьте сюда заострённые формы в носу и в корме – это и будет расшива – грузовое речное судно для значительных расстояний. Для того, чтобы двигаться с хорошей скоростью можно поставить большой парус в ветреную погоду. Если с ветром плохо, то можно использовать тех же коней, которые будут идти по берегу и тянуть расшиву. Однако лучше для этой цели использовать людей. Ведь за конями нужен уход, их нужно кормить, да и вообще – с ними столько всякой канители, что просто кошмар. Даже заставить их подняться на борт, когда можно использовать парус – уже проблема. А ведь ещё нужны конюхи! Совсем другое дело использовать людей в качестве тягловой силы.

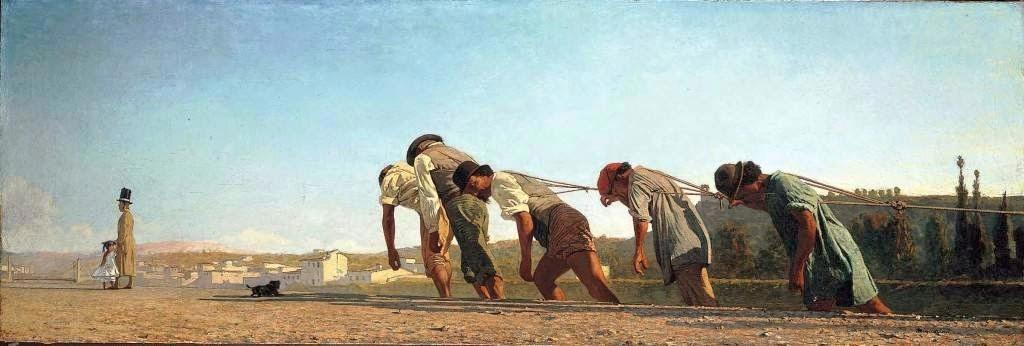

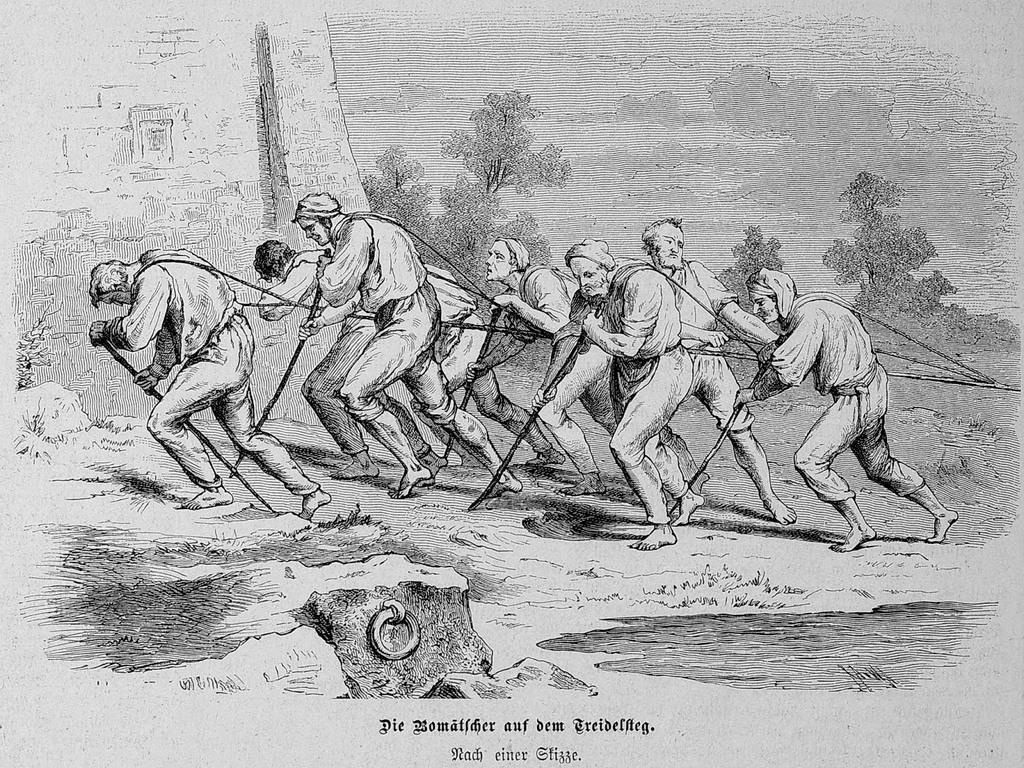

Это у Репина бурлаки выглядят на манер каких-то рабов времён древнего Египта. На самом деле чтобы тянуть судно по воде никаких сверхусилий не нужно – это не колёсный транспорт. К тому же те же люди могут быть в промежутках заняты на других видах работ. Хотя, работа такая разумеется требует хорошего здоровья. На этой теме немного задержусь. На самом деле использование людей для того, чтобы тащить какие-то плавсредства по воде – совсем не русское изобретение. Правильнее сказать, что это была общеевропейская практика. Италия, Германия, Австро-венгрия, Англия... список можно продолжить. Это всё страны, где использовались бурлаки, хотя их там называли по другому. Вот пара фоток из разных уголков Европы:

И даже картина Репина в этом отношении далеко не первой была. Вот картинки иноземных художников:

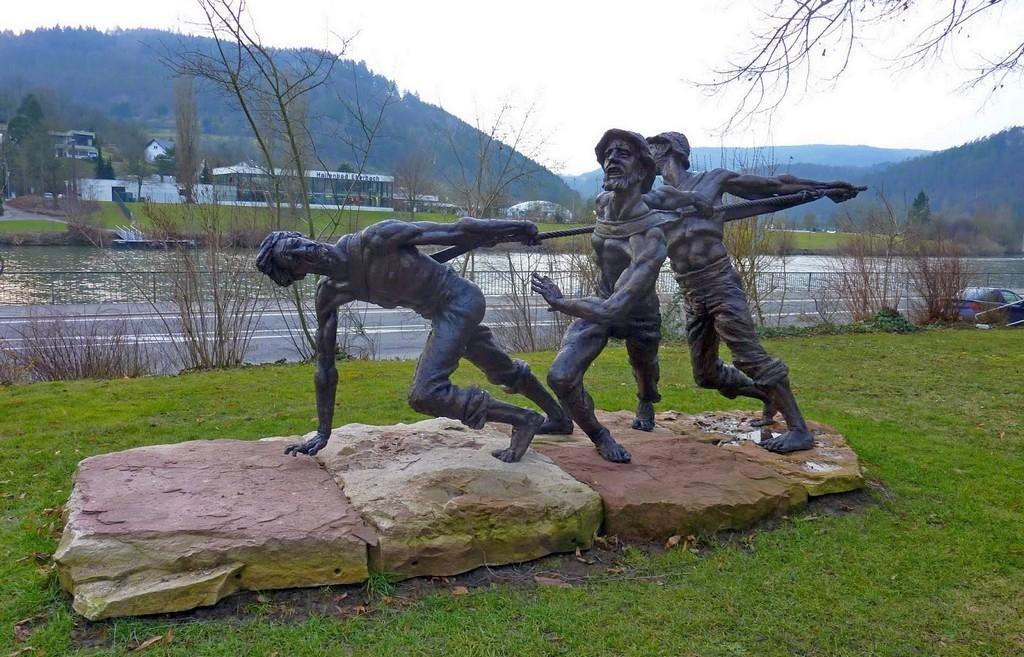

В Германии даже монумент своим бурлакам воздвигли (кстати, есть ещё один барельеф на эту тему):

Последнее фото в этом ряду сделано в Голландии, в 1931 году, между прочим. У нас к тому времени такого было уже не увидеть. Хотя женщины-бурлаки и у нас встречались иногда. Вот фото сделано в конце 19 века:

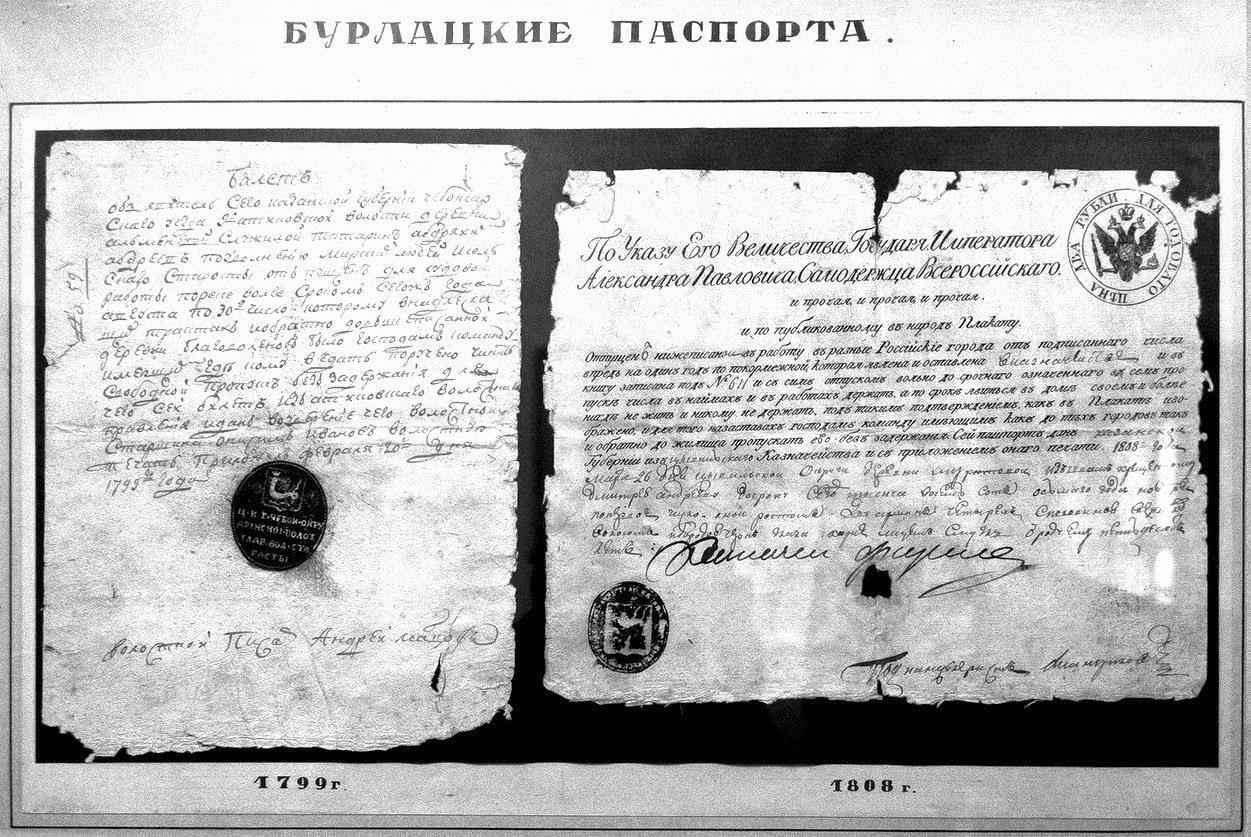

Хотя это была всё же редкость. К числу привилегированных такой труд, разумеется не относился, хотя уровень организации всё же какой-никакой, но был. Вот паспорта бурлаков:  У нас эти же люди отвечали не только за то, чтобы тянуть баржи, но и погрузо-разгрузочные работы также производили они. А тут уже была нужна соответствующая квалификация – груз нужно правильно уложить, чтобы в пути чего не вышло. А в полном наборе эти же люди могли и саму барку собрать и на воду её спустить. Ну и объёмами перевозимого груза наши тоже были посерьёзнее ихних «пинешетов». Так что наличие специального паспорта - дело серьёзное. Вот эти специалисты на фото:

У нас эти же люди отвечали не только за то, чтобы тянуть баржи, но и погрузо-разгрузочные работы также производили они. А тут уже была нужна соответствующая квалификация – груз нужно правильно уложить, чтобы в пути чего не вышло. А в полном наборе эти же люди могли и саму барку собрать и на воду её спустить. Ну и объёмами перевозимого груза наши тоже были посерьёзнее ихних «пинешетов». Так что наличие специального паспорта - дело серьёзное. Вот эти специалисты на фото:

Сейчас это стало довольно своеобразным развлечением:

Но были и другие примеры. В конце 18 века в Германии в качестве бурлаков использовались люди, осуждённые на смертную казнь. Уж не знаю, что там у них была за организация труда, но есть сведения, что из 1173 осуждённых во время такой работы 721 человек отдали богу душу.

Был ещё один способ передвижения, применявшийся для грузовых судов вообще и расшив в частности. Это метод заводки якорей. Заключался он в том, что судовой якорь баржи на судне меньшего размера завозили вперёд, а потом подтягивались к нему с помощью лебёдки. Потом лебёдки стали иметь механические привода разного типа. Такой метод кое-где используется до сих пор. С его помощью перемещаются, например, земснаряды. Мелкие суда для заводки якорей так и называются – мотозавозни. Раньше просто завозни.

Да. Ну и вот она – расшива. Точнее модель одной из разновидностей расшив из музея. Обтекаемая, короткая, широкая, с большим пером руля для лучшей манёвренности:

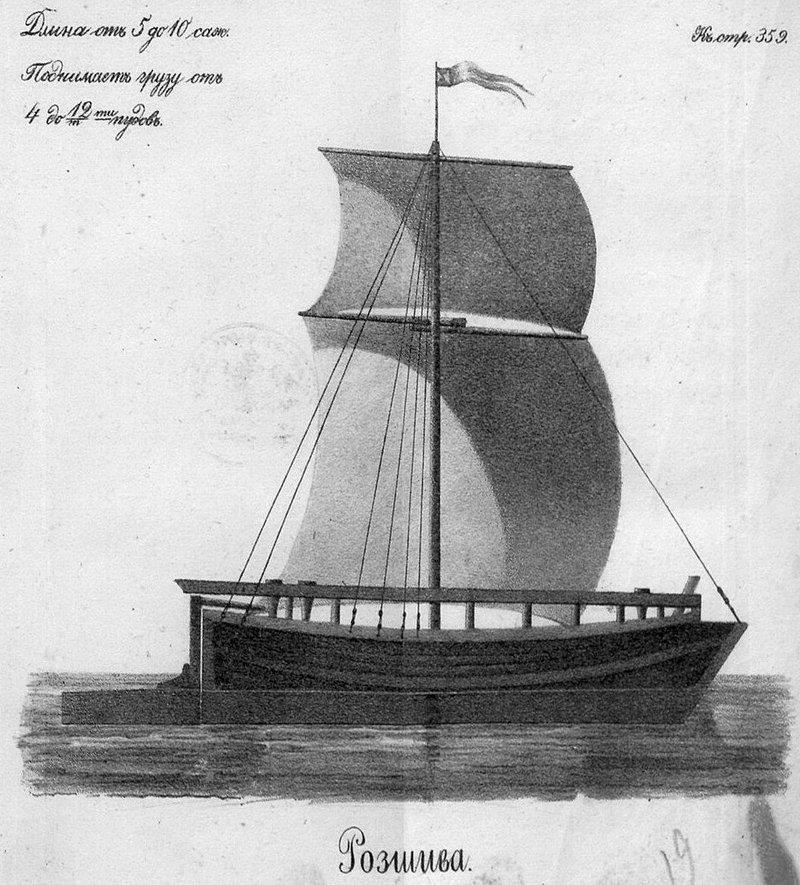

А вот картинка из старого справочника по судам 1836 года:  Вот ещё одна расшива из справочника, которая значительно крупнее и размерами, и отделкой:

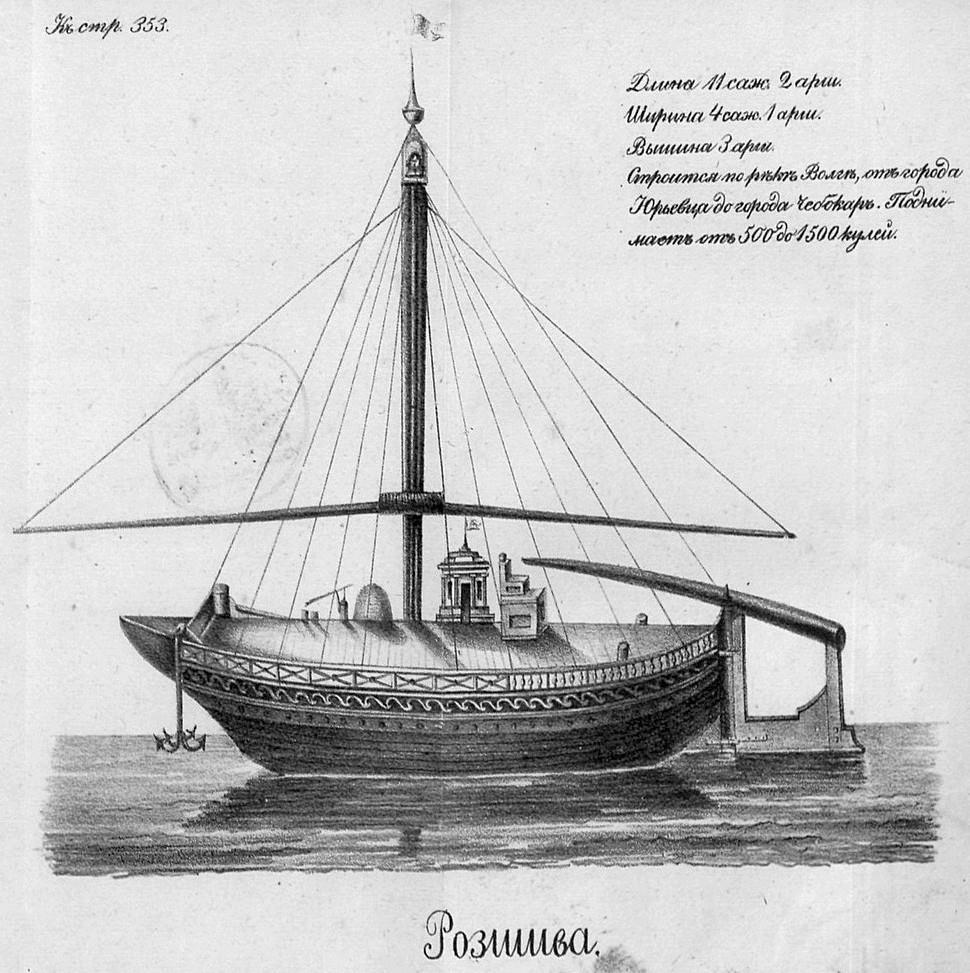

Вот ещё одна расшива из справочника, которая значительно крупнее и размерами, и отделкой:

И конечно самая знаменитая расшива, которую тянут те самые бурлаки, которых изобразил знаменитый художник:

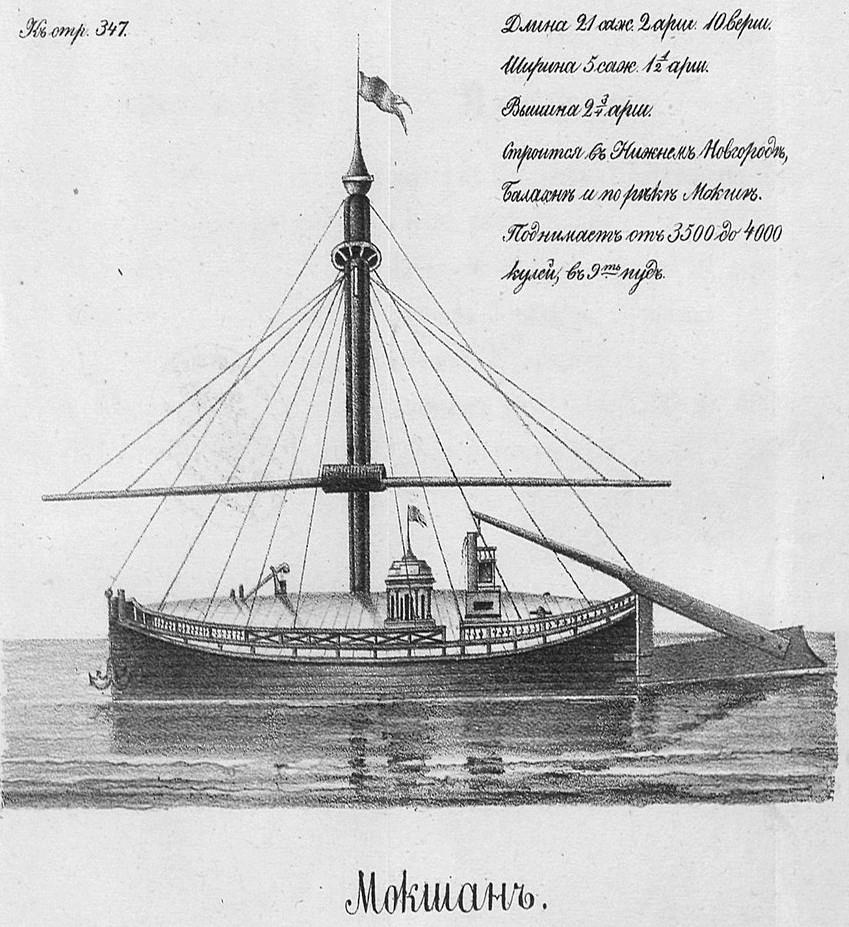

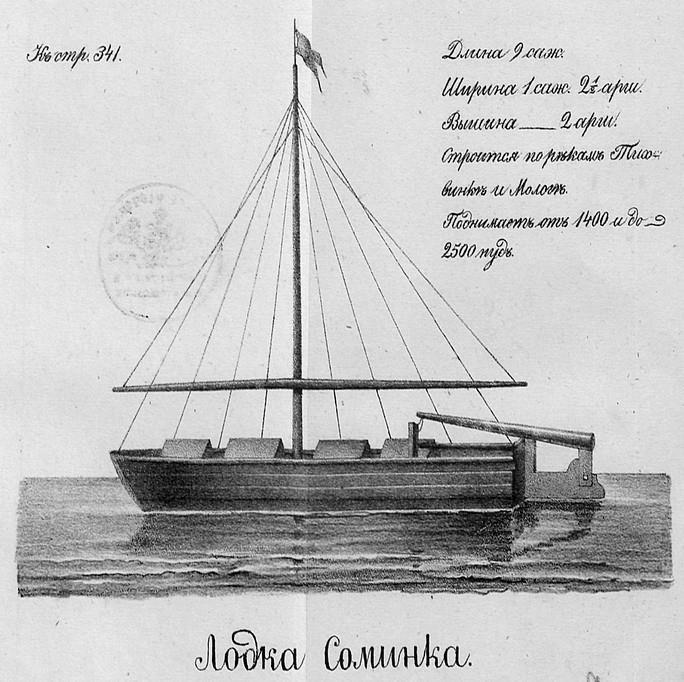

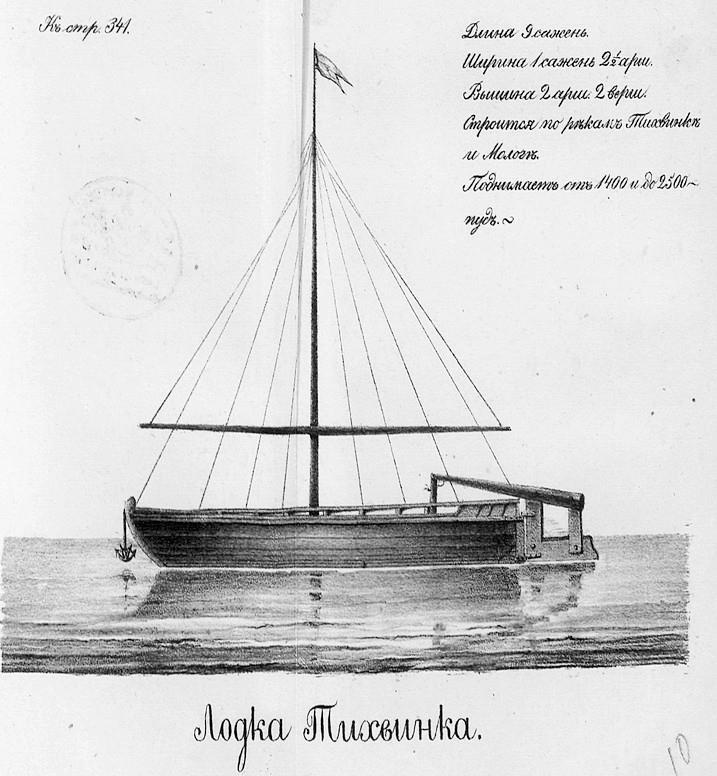

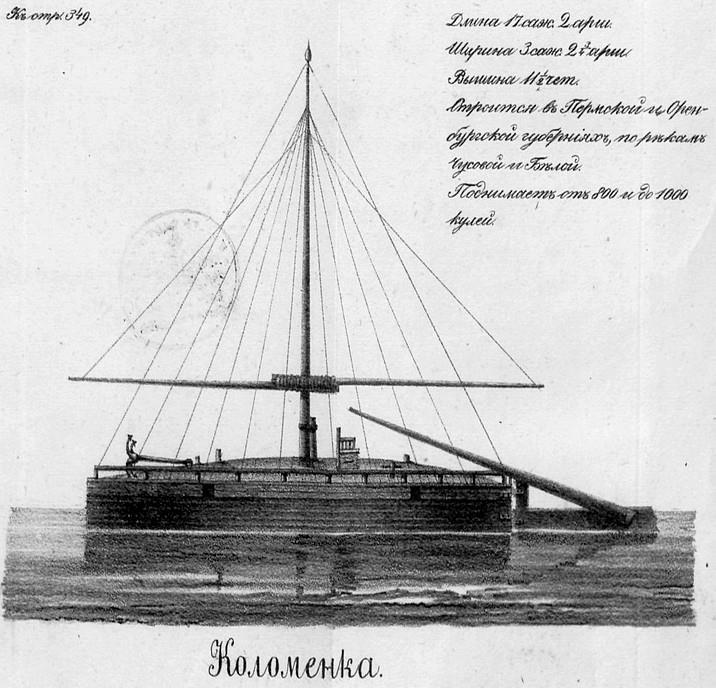

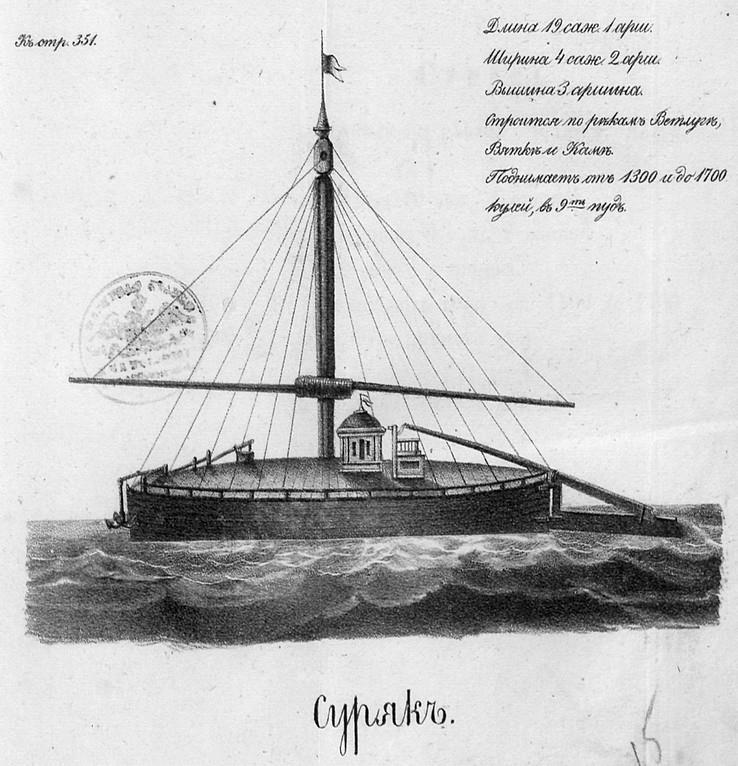

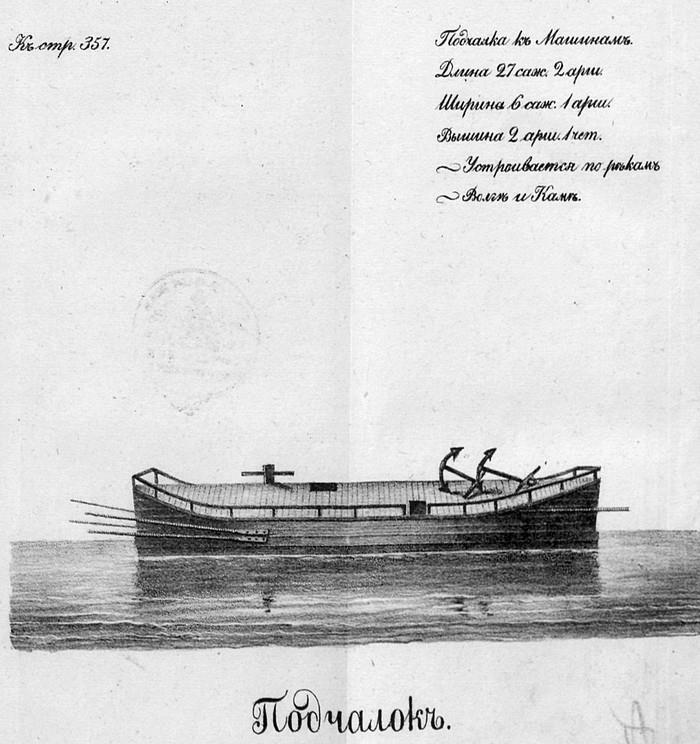

Кроме расшив продолжали использоваться куда более простые по форме корпуса, плоскодонные, остроскулые речные баржи. Названий таких судов было великое множество, хотя принципиальной какой-то разницы между ними не было. Названия говорили только про место изготовления. Своего рода торговая марка. Вот картинки из старого справочника:

Последняя в этом ряду называется «гусяной». Чтобы показать, что эти названия не означали строгость стиля, покажу ещё одну «гусяну». На этот раз это модель из музея, но очень старая модель. Возможно, сделанная ещё до революции:

Есть и другие нюансы в вопросе названий типов судов. Посмотрите ещё раз на картинки из дореволюционного справочника. Там есть одно судно, которое подписано, как «подчалок». И это любопытно. Дело в том, что это тот редкий случай, когда в названии не присутствует указания на какой-то географический объект (населённый пункт, речка). По виду – грузовая баржа для перевозки небольших партий сыпучих или штучных грузов. Вот это и странно. Дело в том, что слово «подчалок» происходит от слова «чалка». Помните развесёлую песенку со словами «…и причалят корабли»? Это тоже от той же чалки. Чалка – русское слово. По-книжному (то есть по-иностранному) это называется швартовный канат. Соответственно подчалок – это небольшая лодка, которая использовалась на более крупных судах для связи с берегом или просто для небольших поездок куда-нибудь. Именно в этом смысле мне и знакомо это слово. То есть подчалок – это шлюпка, которая не хранится на борту судна, а плавает за бортом, причаленная к нему. Отсюда и подчалок. Почему в книжке так написано, я не понял, если честно. Возможно – опечатка.

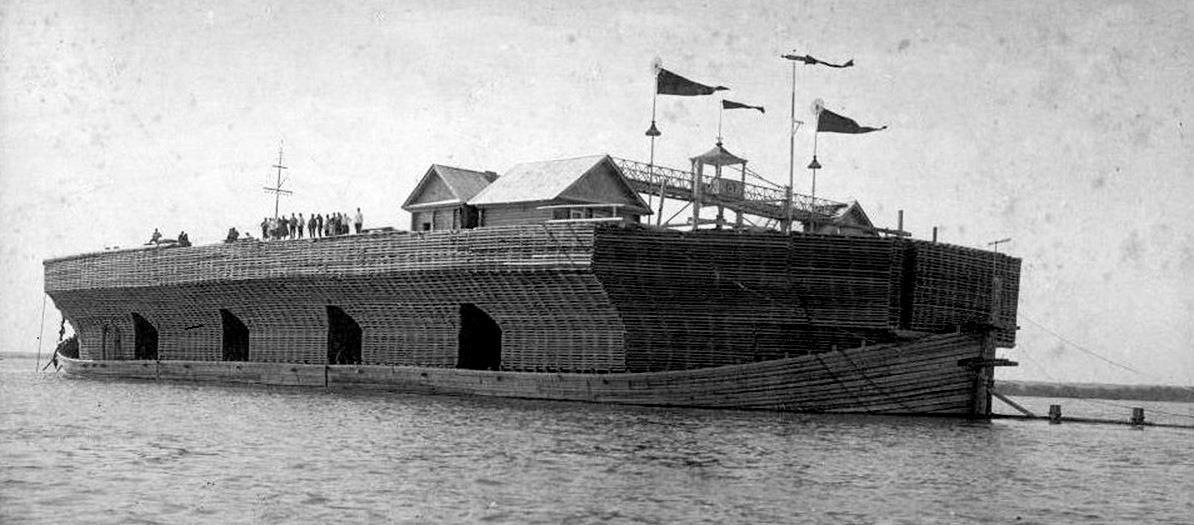

Понятное дело, что в связи с расширением границ империи, особенно на южных её рубежах, началось активное строительство. Соответственно возникла потребность транспортировки на юг огромного количества строевого леса. И соответственно встал вопрос о методах его доставки. Можно, конечно, и на баржу погрузить, но всё же как-то «жирновато» получается по деньгам. Можно ещё плоты гнать по Волге и Дону. Однако здесь тоже возникают проблемы. Первая – дерево при этом слишком долго находится в воде и поэтому теряет свои свойства. Вторая – плот штука не очень надёжная. Брёвна бьются друг о друга, канаты перетираются. Короче, всё вместе это означает серьёзные потери леса в пути. Выход нашли и назывался он «беляной». Представьте себе, что где-то в верховьях, богатых лесом, брёвна проходят первоначальную обработку. То есть их не просто очищают от веток, но и придают подходящую форму. Форма эта такова, что из этих брёвен можно построить судно. То есть не просто судно, а очень большое судно. Всё пространство внутри «корпуса» представляет собой хорошо проветриваемую клетку из брёвен. То есть лес в пути ещё и подсыхает. Наверху опять каркас из строевого леса, на нём сплошная единственная палуба, на которой строят одну-две «рубки» для экипажа. По сути – обыкновенные бревенчатые дома. На корме (иногда и на носу тоже) устанавливают здоровенный руль. И вот уже это судно сплавляется на низ. Единственная проблема – избежать посадки на мель. То есть, по сути, беляна – это высокоорганизованный плот для транспортировки дерева. По прибытии беляна разбиралась и продавалась. Последняя беляна на Волге была построена уже в 30-х годах 20 века. Строили их на Дону и на Волге. Волжские были крупнее – просто воды больше. Выглядело это примерно вот так:  Это только про грузовые суда. А ведь были ещё и другие специализации. Большое разнообразие типов судов было на вооружении у рыбаков. Я уже упоминал про «младших братьев» будар – про бударки. Если большие быстроходные парусно-вёсельные суда постепенно уходили вместе с необходимостью вести какие-то боевые действия, то бударки остались. Они были основным средством передвижения у нас, в Дельте.

Это только про грузовые суда. А ведь были ещё и другие специализации. Большое разнообразие типов судов было на вооружении у рыбаков. Я уже упоминал про «младших братьев» будар – про бударки. Если большие быстроходные парусно-вёсельные суда постепенно уходили вместе с необходимостью вести какие-то боевые действия, то бударки остались. Они были основным средством передвижения у нас, в Дельте.

Использовали их не только под вёслами, но и под парусом:

Они же использовались в качестве рабочих лодок на тонях, на мелких переправах, в качестве подчалков. На специально оборудованных бударках ходили в Каспий добытчики тюленей. Эти лодки были очень похожи на лодки северных поморов. Просто условия работы были схожие. В общем бударки стали универсальным средством для жизни на воде. В среднем течении Волги и Дона также строили свои лодки, очень похожие на бударки, но там они были не столь хорошо отработаны конструктивно – леса было много и доводить конструкцию до совершенства не было особой нужды.

Сформировались, как основное средство для работы в море, реюшки. Это были лодки «ловцов» – у нас термин «рыбаки» не использовался. В крупных хозяйствах возникло разделение реюшек по назначению. Часть из них работали с орудиями лова, другая выполняла транспортные функции (их называли рыбницами), третьи использовались в качестве «стоек». Стойка – это большая реюшка, как правило, на которой производилась предварительная обработка улова. Чаще всего там занимались посолом рыбы. Готовили «залом» (каспийская сельдь), балыки из красной рыбы, чёрную икру, просто вялили частик. Также стойки использовались для проживания ловцов и переработчиков.

Сформировался и трудноискоренимый криминальный «бизнес» вокруг рыбной отрасли. Этих людей называли «обловщиками». Они занимались грабежом промысловиков. Соответственно и лодки у них были довольно своеобразные. В принципе – те же бударки, но покрупнее, поуже (для скорости) и с очень хорошим парусным вооружением. На этих лодках они легко уходили от представителей власти, умело прятались в «колках» и были довольно большой занозой в неудобном месте у «ловцов». Единственные, кто был относительно свободным от действий обловщиков – это промысловики, занимавшиеся тюленьим промыслом. Частью из-за того, что они ходили в море в самое опасное время года – во льдах, а частью из-за того, что сами были неплохо вооружены и хорошо умели пользоваться оружием.

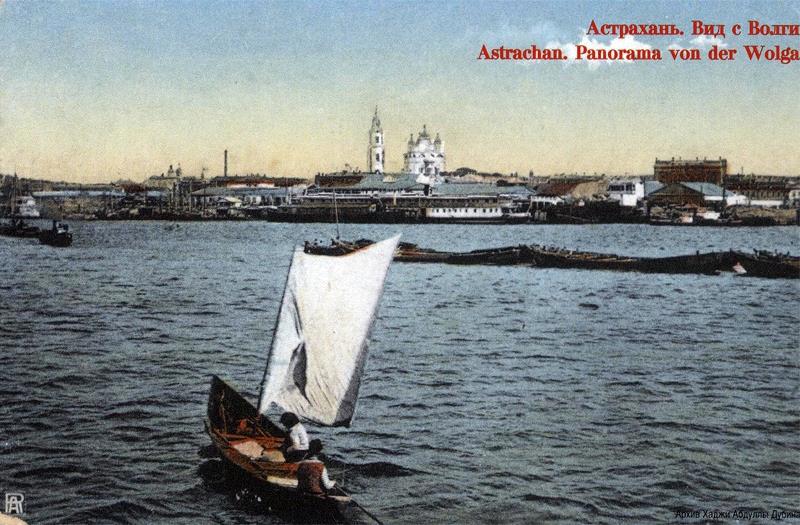

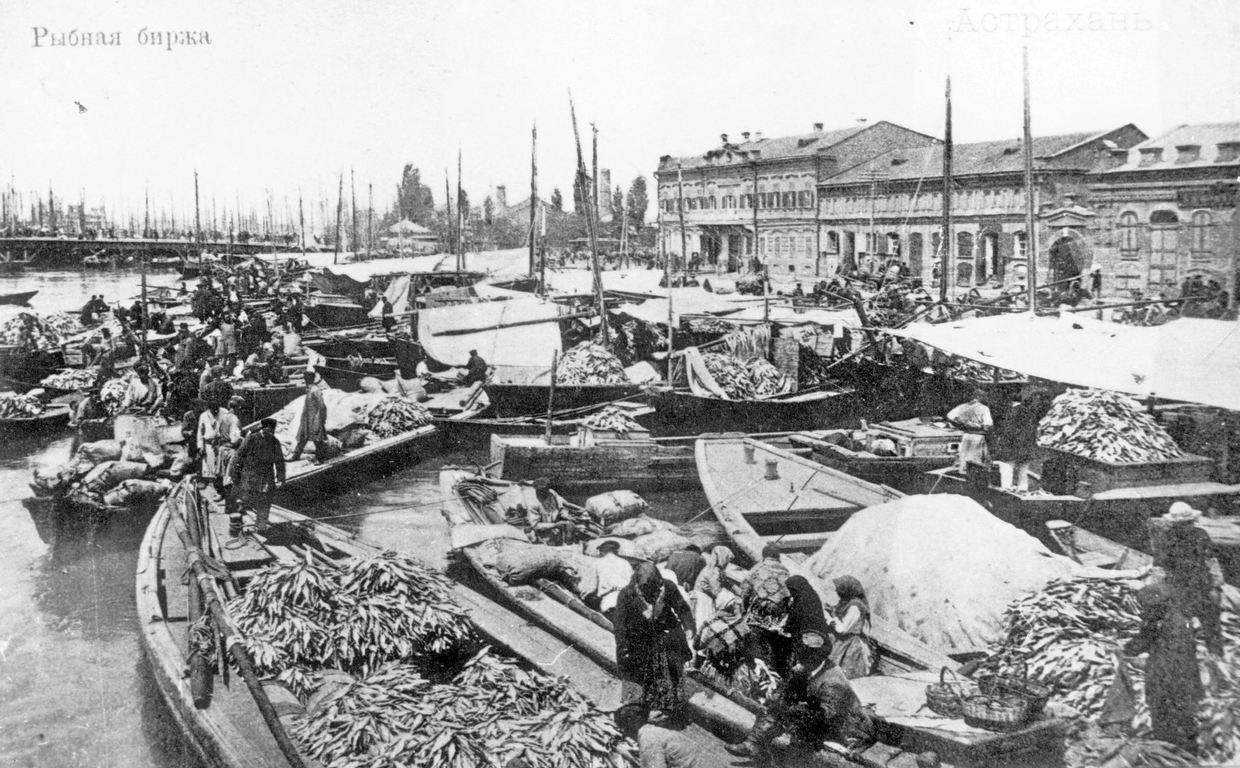

В Астрахани вообще с рыбой было всё в порядке. И не только с рыбой, между прочим. Например, по английски каракуль - это "эстрекхен". Но я про рыбу сейчас:

Поэтому и с рыболовецкими судами всех типов было тоже всё неплохо. Выглядело это вот так примерно:

Так что можно считать, что Астрахань была в нашей стране самым божеским городом, с учётом того, что сразу два апостола (Андрей и Павел, кажется) были профессиональными рыбаками. Да и сам Спаситель, когда понадобилось накормить толпу народа, использовал именно рыбу, кроме хлеба, конечно. Ну и ещё одно... специально для художников. В состав грунта на иконах обязательно входило вещество, которое получали из вязиги. Это отдельная тема - не буду углубляться.

Рыбницы-реюшки потом получили своё дальнейшее развитие и дожили даже до наших дней. Вот речная несамоходная рыбница, сделанная в нулевых годах уже из стали:

Когда после войны встал вопрос о строительстве в наших местах первых судов-рефрижераторов, то над прототипом никто особо даже не задумался и за основу была взята несколько изменённая форма реюшки. Это было верное решение и не бездумное. К тому времени опыт кое-какой имелся – у нас даже японские суда эксплуатировались. Их называли «Кавасаки». Хороши, но по сумме характеристик нашим проигрывали. Вот и взяли за основу всё же реюшку. Это судно в нашей стране все знают неплохо – именно оно снималось в фильме «Белое солнце пустыни». В Астрахани их называли «композитками» за то, что у них была деревянная обшивка, а вот набор – стальной.

Для доставки потребителю свежей рыбы с тоней существовал ещё один очень своеобразный тип судов. Собственно, он и сейчас существует. Это так называемые «прорези». Представьте себе лодку длиной 10-15 метров с корпусом, разделённым водонепроницаемыми переборками на 4 отсека. Два отсека в оконечностях остаются сухими, а два центральных имеют прорези в бортах для свободного протекания воды. Вот в эти «аквариумы» и загружалась «зюзьгой» рыба. Так её доставляли живой до потребителя... а чего, собственно, её представлять? Вот она – прорезь. Современная, но такая же точно, как в старину. Только материал другой – сталь:

Несколько типов лодок использовалось на переправах. Если нужно перевезти на другой берег дюжину граждан, то хватит и бударки, но если гружёные подводы, то тут без чего-то типа парома уже не обойтись. Этих самых «чего-то типа» было довольно много. Паром – это совсем не обязательно квадратный ящик. Некоторые из паромов были сделаны на основе грузовых барж и имели вполне приличную судовую форму корпуса.

Это всё очень коротко. На самом деле работы на воде было много, и всевозможных типов судов использовалось тоже очень много. Я помянул только те, которые были из основных. В общем жизнь налаживалась. Экономическая активность росла вслед за военной мощью России. За этим очень внимательно следили, но об этом – как-нибудь в следующий раз.

Продолжение следует...