Следы на воде 12

Автор: Евгений КрасВосемнадцатый век в части судостроения, как это не удивительно, ничем особо замечательным не отметился, хотя сам по себе флот, точнее боевой флот своё веское слово сказал. Рост качественный на время уступил своё место росту количественному. Хотя, разумеется, кое какие новации в кораблестроении и в это время производились. Решали локальные задачи – начали всерьёз вводить расчётные методы проектирования судов (первые робкие шаги на эверест), трудились над совершенствованием конструкции кораблей и судов, много экспериментировали с парусным вооружением... всё не то.

Где-то году в двадцатом или чуть позже, девятнадцатого века дело сдвинулось с мёртвой точки – на свет божий появились клиперы. Это были грузовые суда, предназначенные для транспортировки чая, хлеба и аналогичных товаров с рекордной скоростью через океан. Парусное вооружение, кажется, достигло запредельного совершенства. К раздельному гроту и марселям добавили бром, потом бом-брамселя, добавили косых парусов, появились дополнительные боковые паруса... короче – одни добавки, только блинд ушёл в прошлое. Управляться со всем этим хозяйством могли уже исключительно профессионалы высокого класса. И это касалось не только офицеров, но и рядовых моряков. Всё это взяли на вооружение клиперы и добавили ещё и совершенную форму корпуса. Теперь носовые обводы кораблей перестали напоминать бочки, изменилась и форма кормы. Прозвучало знаменитое «длина бежит». Первые, ещё очень робкие попытки понять, а что мы, собственно, делаем? Ни о каких расчётах, разумеется речи ещё не было совсем – просто попытка хоть как-то оценить накопленный опыт. Но уже это помогло – форма корпусов стала иной. Борьба за скорость началась. Один из славного семейства клиперов:

Нет. Не могу... вот ещё один клипер:

Нашей страны гонки парусников с грузом чая, шерсти, зерна, опиума напрямую не коснулись, однако за положением дел в этой области следили очень внимательно. Своего расцвета клиперы достигли примерно к середине 19 века – аккурат к началу Крымской войны, которая закончилась для нас хотя и без особых потерь (временных к тому же), но создала серьёзную платформу для размышлений о дальнейших путях развития. Особенно много стали говорить. Говорили, обличали, знали точно, как правильно, почти все. То есть знали, что было неправильно, и как сделать правильно все, которые сами судостроением не занимались. И чем дальше от него стояли, тем лучше всё знали. Сами же судостроители с выводами не торопились, чем ещё больше раздражали тех, кто всё знал наверняка. Нужно заметить, что и сейчас мало что изменилось на самом деле. Критиков со стороны хватает.

Совершенствование формы происходило параллельно с другой революционной новацией – внедрением парового двигателя на судах. А тут уж, сами понимаете, не просто революция, а прямо целый взрыв мозга! Шутка сказать – теперь ведь вообще никакой зависимости от ветра. Про искусство хождения галсами можно забыть, как про страшный сон. Прямо куда хочешь, туда и рулишь, да ещё и со всё возрастающей скоростью! Чудеса, да и только. И вот уже появляются на свет божий первые яхты с новыми быстроходными обводами и первые суда с паровыми двигателями, которым ветер по барабану, а и те ещё, у кого и форма и паровой мотор вместе. Эти уже вообще где-то за гранью фантастики. И вот уже и боевые корабли с паровыми машинами стали бороздить моря и океаны планеты под самыми передовыми флагами – французскими, английскими... всякими. Только русских флагов было маловато среди этих закопчённых. Так отчего же? Проще всего спеть мантру, известную с советских времён про «косность царского правительства», или более современную про «отсталость России». Однако, всё ли так просто?

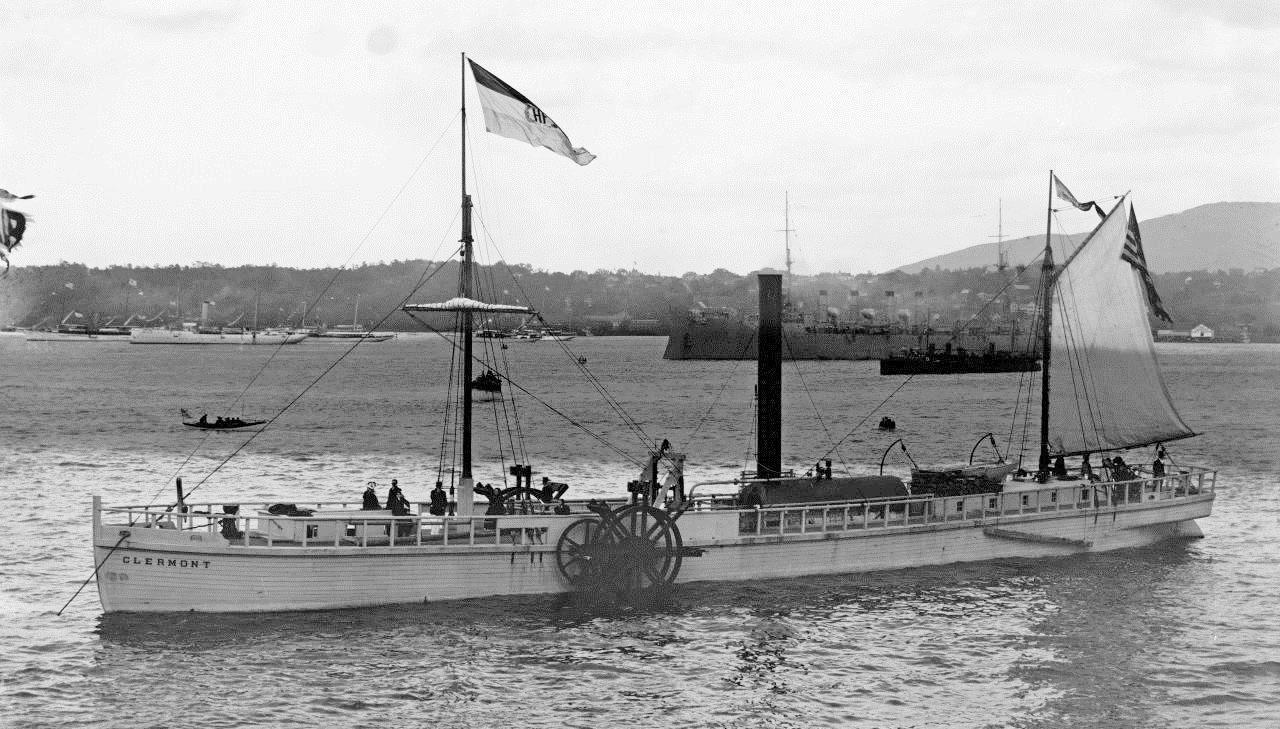

Если не обращать внимания на картинки техномечтателя Леонардо, то первым реальным опытом по использованию силы пара для плавания была лодка француза Дени Папена, но дело дальше не пошло. Говорят, что помешала диверсия конкурентов… бывает. За ним были ещё Жофруа и Саймингтон, но тоже неудачно. Были и другие попытки. А потом сказал своё слово бывший художник и настоящий инженер Роберт Фултон. Его колёсный «Клермонт» длиной 50 метров с машиной мощностью 20 л.с. в 1807 году произвёл на американцев неизгладимое впечатление. На самом деле машинка получилась не только передовая, но и симпатичная, хотя в то время ему давали всякие нехорошие прозвища:

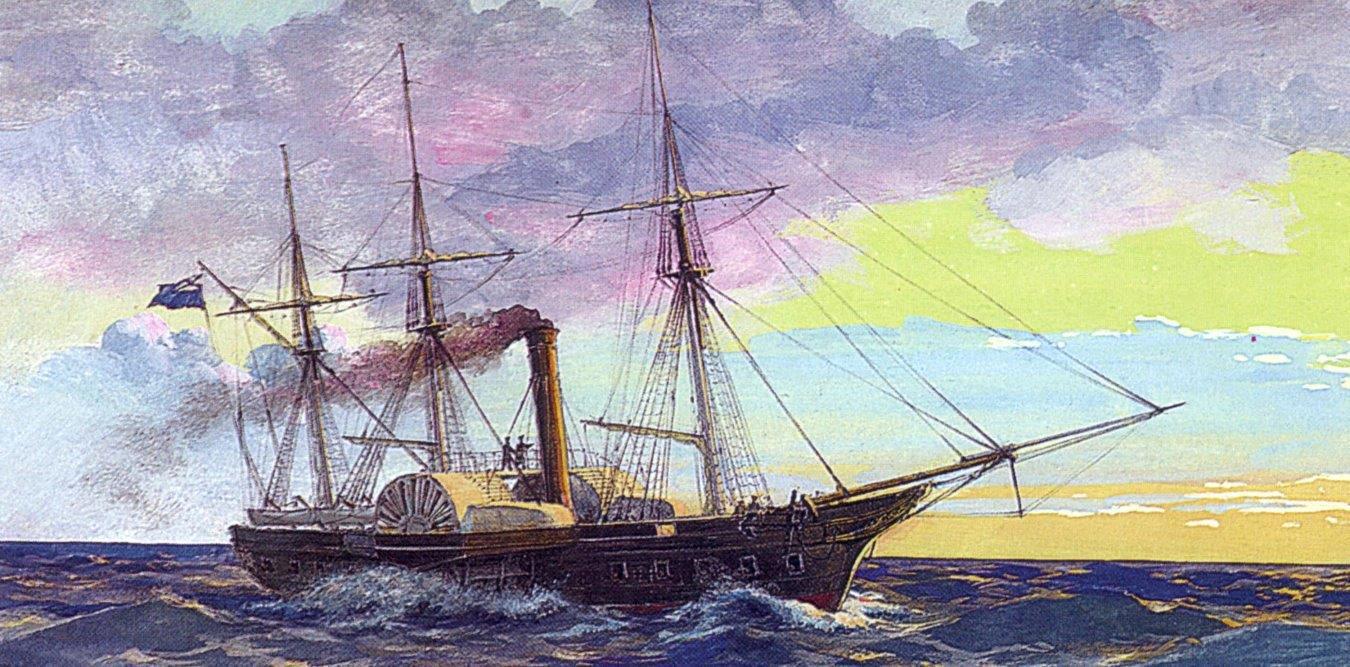

Потом Фултон построил и другие пароходы, в том числе и боевой бронированный «Demologos». Так что? Ура? Дело пошло… ну, как бы да, хотя, с другой стороны, не всё оказалось просто. Посмотрите ещё раз на его пароход. Кроме трубы, там есть ещё две мачты для парусов. Да и нагрузка у него не большая – несколько десятков пассажиров, которых везли на небольшое расстояние. Много места на судне занимали паровая машина и дрова для неё (ага, сначала всё работало на дровах). Первый боевой пароход тоже к числу стайеров не относился. Потом, в 1819 году, была построена «Саванна». Про неё вы сможете легко прочитать, что этот пароход первым пересёк Атлантику. Святая правда, так оно и было, если не вспоминать, что весь путь «Саванна» проделала под парусами, включая машину лишь на очень короткое время. Потом был уголь, винтовой «Архимед», комплексный потрясающий «Грейт Истерн», но это уже не важно. Мы уже подошли к смыслу.

Сначала нужно поговорить об инфраструктуре. Чем сложнее техническая новация, тем выше требования к этим самым инфраструктурным вещам. Очень скучным и неинтересным. В данном случае речь идёт о базах снабжения, где мы можем получить вожделенный уголь в качестве индульгенции от ветра. И это есть первая неприятность. Куда бы вы не поплыли, вам всё равно не обойтись без парусов, потому что на первые паровые машины топлива не напасёшься, а его нигде вам не приготовили. Ведь пароходов ещё очень мало. Именно поэтому первые пароходы продолжали возить с собой всё ту же гору парусов, что и парусники. А это значит, что им приходилось возить с собой и толпу матросов, которые могли бы с этим хозяйством управляться, а ещё снабжение для них, место для отдыха и прочая, прочая в добавок к новым членам экипажа, которые могли управляться с паровой машиной. Согласитесь – не каждый судовладелец может позволить себе такую расточительность. Первый серьёзный тормоз на пути прогресса – отсутствие инфраструктуры.

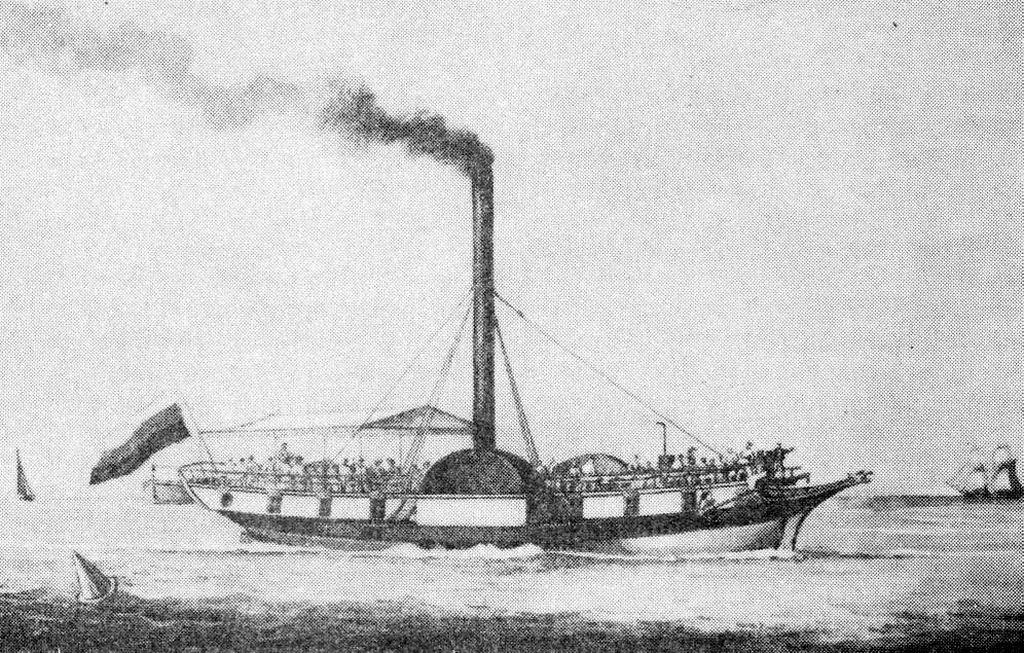

Вторая проблема – персонал. Его нужно обучить, но даже для этого не каждый моряк подходит. То есть то, что нужен моряк – это уже без вопросов, но ещё и технически грамотный. Для подготовки таковых нужно лет… несколько. А с учётом того, что ещё нужно и учителей обучить, то ещё много больше. Короче дело касается сроков от десяти лет и больше. Само ничего не появится. Но даже при этом первые машины были не надёжны. Поэтому не удивительно, что первым Атлантику пересёк не могучий линкор, или хотя бы фрегат, а всего лишь авизо – посыльное судно во флоте, у которого даже лопатки колёс поднимались, чтобы уменьшить сопротивление движению с помощью основного средства – ветра. Вот она – «Саванна», кстати:

Время фрегатов наступило позже. Точнее время пароходофрегатов. Выглядели они не так элегантно, как «Саванна». Вот посмотрите на парочку итальянских (например) пароходофрегатов второго ранга. Первый назывался «Мария-Аделаида» и был построен в 1860 году:

Второй звался «Ettore Fieramosca» постройки 1861 года:

Согласитесь – бочка она и есть бочка. Такая же как и в прошлом веке, но ещё и с трубой. Думаете, что у итальянских кораблестроителей было плохо с пониманием обтекаемости? Отнюдь. Просто над ними довлела третья проблема первых пароходов – большой вес двигательно-движительного комплекса и топлива для него. Тут уж особо не до обтекаемости. Впрочем, с опытом постройки двигателей показатели довольно быстро улучшались. Например, если удельная мощность паровых машин составляла около 800 кг на одну лошадиную силу при расходе топлива в 6 кг на лошадиную силу в час, то к пятидесятым годам удельная мощность возросла до 180 кг на лошадиную силу. Количество горючего снизилось до (примерно, в среднем) 1,5 кг на л.с. в час. Дальше характеристики ещё больше возросли. Однако этого было явно недостаточно.

То есть посмотрите, что получается. Жутко большие и тяжёлые, прожорливые и не очень надёжные первые паровые машины пытаются взгромоздить на существовавшие в то время корабли. Однако водоизмещение при этом должно оставаться прежнем и судно должно всё равно плавать. Плавать, даже если машина сломалась, колёса повредили, топливо кончилось и все прочие неприятности тоже случились. Вот на этот случай оставляем паруса, которые тоже вес имеют вместе с командой для их обслуживания. А ещё для установки машины нужно корпус усиливать. То есть делать его ещё тяжелее... в-о-о-т... а водоизмещение должно оставаться прежнем. На чём экономить? Разумеется на полезной нагрузке. Больше не на чем. Получается, что первый пароход, получая возможность двигаться в штилевую погоду (которая в море не часто случается), расплачивается за это намного меньшим перевозимым грузом, или острой недостачей вооружения по сравнению с чисто парусными братьями. Невольно возникает у корабелов вопрос: «а не слишком ли мы быстро бежим?»

В России подавляющее большинство судовладельцев, включая императора и императорское правительство решили, что спешить не стоит. Замечу – и правильно сделали. Тем более, что хотя спешки не было, но это совсем не значит, что вопрос не начали изучать, так сказать, опытным путём. Первую «привилегию» на строительство парохода в 1813 году (тогда их называли ещё «пироскафами») получил тот самый Фултон. Но делать ничего не стал, а продолжил игры с французами и американцами. Поэтому через два года права на строительство оказались у Карла Николаевича Берда. Фамилия не странная, а шотландская, хотя он являлся российским подданным. Берд занимался строительством оборудования для сахарных заводов и паровыми машинами. Там и был построен в 1815 году первый в России пароход, который очень неожиданно и творчески назвали «пароходом Берда». Само слово «пароход» придумал адмирал Пётр Иванович Рекорд. Вскоре между Петербургом и Кронштадтом состоялся его первый рейс. К тому времени эта паровая яхта уже получила имя «Елизавета». То есть начало пароходства в России было примерно таким же, как и в США, и в других местах тоже. Вот такая она была, «Елизавета»:

Первый боевой паровой единицей в русском флоте стал спущенный в 1825 году на Николаевской верфи 14-ти пушечный «Метеор». Красавец, нечего сказать:

Уже в 1828 году корабль принял участие в штурме тогда ещё турецкой Анапы. На следующий год «Метеор» пролетел в Болгарии, где принял участие в разгроме турок под Варной и другими крепостями. Очень пригодилась его неожиданно небольшая осадка (по сравнению с фрегатами).То есть начало было весьма удачным в целом, однако спешить никто не собирался – недостатки новации тоже все быстро подсчитали. Не всё было ясно не только с двигателем, но и с движителем. Ведь про винт уже знали в принципе, хотя, как его сделать эффективным, было ещё не понятно. Зато понятны очень быстро стали недостатки гребных колёс. Они были очень сложными, тяжёлыми, мешали швартовным операциям, но главное было то, что колёса при бортовой качке время от времени оказывались погружёнными на разную глубину, а то и вовсе выходили из-под воды. Такая неравномерность энтузиазма не добавляла, как вы понимаете. В общем, в России активно совершенствовали паровые машины, совершенствовали движители, но до массового применения дело пока не доходило.

Несколько лучше дело двигалось в торговом речном флоте России. Там пароходы постепенно завоёвывали свою нишу. Здесь большое значение сыграли достоинства колёсного движителя – большой упор при работе на мелководье. К тому же с качкой на реке было много легче и некоторые недостатки этого типа движителя торговый речной флот не достали. Хотя до победы над бурлаками и парусами было ещё очень далеко. Но все знали – она неизбежна. К концу 19 века у лучших образцов на одну лошадиную силу уже приходилось всего 60 кг массы двигателя, а количество топлива не превышало 1 кг на одну лошадиную силу в час. Это уже было серьёзно.

В военном деле стали появляться нарезные орудия, которые обещали серьёзное преимущество в дальности и точности стрельбы. Это тоже должно было поднять необходимость перехода на пар. В европейских армиях поспешили принять на вооружение и эти новшества. И опять именно поспешили. Во время Крымской войны в евробанде произошёл целый ряд разрывов новых нарезных пушек во время стрельбы и пришлось их срочно изъять из обращения во избежании дальнейших потерь. Рано!.. Первые пароходы в боевых действиях также приняли участие, однако какого-то заметного влияния на ход боёв не оказали, хотя накоптили изрядно и в прямом, и в переносном смысле.

Все эти события дали возможность провести первый анализ произошедшего, прикинуть дальнейшие направления работы, проработать возможные направления по изменению тактики боёв в связи с новациями. Хотя первые опыты с применением нарезных орудий оказались на практике провальными, но они же показали, что именно за паром и нарезной артиллерией будущее. Стало также ясно, что от новых боеприпасов нужно будет как-то защищаться. Борьба снаряда с бронёй выходила на новый уровень. История развития флота явно набирала ход.

Продолжение следует...