Сергею Юрскому 90!

Автор: Анастасия Ладанаускене

Сергей Юрьевич Юрский

о чувстве театра, стихах и неповторимой жизни

В детстве я жил в цирке. В самом цирке, внутри. Прямо за кулисами.

Шла война. Холодной зимой 1943 года мы приехали из эвакуации в Москву. Отца назначили художественным руководителем московского цирка. Мы приехали из тёплого Узбекистана, а здесь был мороз. Мы шли по городу в узбекских халатах, которые привезли с собой, и всё равно было холодно. Меня знобило. Ноги у меня распухли. Я заболевал. Мы добрались до Цветного бульвара, дом 13, где и сейчас находится московский цирк. Мы вошли в тепло — приятное и едкое, пахнущее лошадьми, потом, опилками, свежевыглаженным бельём, гримом, жарящейся на электрической плитке яичницей и не знаю ещё чем.

Был вечер, и шло представление. Откуда-то снизу доносилась музыка и гул зрительного зала. Ещё несколько минут назад мы шли по военной Москве — затемнённой, суровой. Шинели, ватники, закутанные люди, старающиеся сжаться под своими одеждами, спрятать от холода руки, щёки, нос. А тут мелькали полуобнажённые тела в блёстках, подведённые глаза. Пробежал мужчина во фраке и ослепительно-белой рубашке. И всё время играла музыка.

Мне это не понравилось. Стало жалко себя, такого замёрзшего и закутанного, стало жалко всех тех людей на улице, и в поезде, и на станциях.

А потом я сидел в зале. На манеж вышел тот самый человек во фраке (знаменитый цирковой конферансье Александр Борисович Буше) и сказал на весь цирк: «Жонглёр Николай Барзилович». Человек в блёстках подбрасывал и ловил четыре шарика, потом пять, потом шесть. Потом мяч прыгал у него на голове, катался по его телу, застывал, как приклеенный, на макушке. Потом вышел маленький человек, имени которого не знал почти никто, но прозвище знали все от мала до велика — блистательный клоун Карандаш (Михаил Николаевич Румянцев). Он хитро уставился на женщину, сидевшую в первом ряду, долго гипнотизировал её взглядом, а когда она окончательно смутилась, указал на неё пальцем и сказал всему залу тонким голосом: «Кукарача пришла». И цирк грохнул. Те самые мои знакомые незнакомцы в шинелях и ватниках, замёрзшие люди с затемнённых улиц и набитых до отказа поездов военного времени, хохотали до слёз, и хлопали, и были счастливы.

К ночи мне измерили температуру. Было за 39. В голове у меня гудел оркестр, прыгали мячи, топтался тяжёлый слон. К отцу пришли его друзья — музыкальные эксцентрики Рошковский и Скалов. Они принесли с собой гитару и мандолину и, сидя у моей кровати, спели наивную и чудную песенку того времени с припевом:

Фонарики-сударики

Горят себе, горят,

Что видели, что слышали,

О том и говорят.

Болел я долго. Потом наступила весна. Мне исполнилось восемь лет. Я поступил в московскую школу. И началась новая жизнь. Жизнь в цирке.

По ночам под полом рычали львы. Заболел леопард, и мы ходили смотреть, как ему делают операцию. Одни артисты уезжали, приезжали другие. Вместе с ними приезжали странных форм ящики с аппаратурой. Приезжали в клетках новые звери, приходили слоны и верблюды пешком с вокзала. Во дворе, где мы с ребятами играли в футбол, гуляли два пеликана, потом они уехали и вместо них появились два дикобраза. Случались несчастья — разбилась воздушная гимнастка, медведь покалечил дрессировщика. Опасность была рядом с искусством. Риск делал искусство прекрасным. Здесь работали смелые и трудолюбивые люди.

Другие искусства меня не интересовали. Серьёзное кино я воспринимал как кусок живой жизни, не сознавая, что это художественное произведение. Кинокомедию понимал как разновидность цирковой клоунады. Музыку любил только цирковую — весёлую и лёгкую. Другая музыка казалась скучной. Живописи не знал. К театру относился с уважением, но без любви. Любовь была отдана цирку.

Искусство я понимал как умение делать то, чего обычные люди не умеют. И понимал это очень прямолинейно, можно сказать, физически. Искусство — это стоять на руках, летать на трапеции, крутить тройное сальто с подкидной доски, прыгать через восемь лошадей. И другого искусства нет. А если артист при этом (летая, прыгая, поднимая тяжести) может ещё рассмешить зрителей — это высшее искусство.

Надо работать, тренироваться, репетировать — и тогда ты станешь искусным жонглёром, или фокусником, или акробатом и будешь делать искусство — то, чего другие не умеют.

Мои сверстники — дети цирковых актёров — жили напряжённой трудовой жизнью. Родители их готовили, и сами они готовились в артисты. С утра, когда я шёл в умывальник, я почти всегда заставал моего друга Леона Папазова стоящим на голове. Я садился на пол, и так мы разговаривали. (Теперь он известный цирковой артист и делает великолепный трюк — стоит на голове на свободно раскачивающейся трапеции под куполом цирка). Потом мы шли в школу. А после школы он должен был жать стойку на руках, учиться играть на концертино, снова стоять на голове и т. д., и т. д.

Эльвира Демаш часами жонглировала. Валя Лери уже выступала в программе как девочка-наездница, и мы ей завидовали.

Искусство — это умение. Не талант, не вдохновение, не порыв, а ежедневный труд и умение. Так думал я тогда. И теперь, когда я уже вполне взрослый и даже не очень юный человек, когда сумел оценить во многих видах искусства и талант, и вдохновение, когда я и в цирке стал отличать плоды простой тренировки от подлинного призвания, и теперь я часто вспоминаю то далёкое наивное ощущение, и оно вселяет в меня чувство ответственности. Искусство — это умение делать то, чего другие не умеют.

От цирка к театру

Я занимался всем понемногу. Немного жонглировал, немного ездил верхом, немного пробовал акробатику. Я никак не мог выбрать. Чтобы стать артистом цирка, надо было работать раз в сто больше, чем работал я, и заниматься чем-нибудь одним. У меня была свобода выбора, но я не умел ею воспользоваться. Я хотел стать всем и поэтому не стал никем.

А между тем могучий цирковой конвейер прокатился перед моими глазами раз, потом второй, потом третий. Повторялись из года в год одни и те же номера. Бывали исключения: сестры Кох сделали новый аттракцион — «Семафор», силовой жонглёр Боргунов стал работать с чёрно-бурыми лисицами. Но это были исключения. Совершенствовалась техника, но цирковые номера в массе оставались неизменными. Цирк менял зрителя, оставаясь самим собой. Артисты и целые программы ехали из города в город по всей огромной стране, а потом и за рубеж, в тысячный, в пятитысячный раз повторяя своё искусство для всё новых и новых зрителей. Сегодня и ежедневно. Москва, Саратов, Одесса, Иркутск, Бухарест, Мурманск. Та же программа. Сегодня и ежедневно. В субботу два представления, в воскресенье — три.

И вдруг моё внимание всё чаще стала привлекать скромная, неяркая по сравнению с цирковой театральная афиша.

Сегодня — «Мёртвые души» Гоголя.

Завтра — «Дядюшкин сон» Достоевского.

Послезавтра — «Русский вопрос» Симонова.

Потом — «Школа злословия» Шеридана.

Здесь нет романтического циркового кочевья. Здесь осёдлая жизнь, состоящая из ежедневных превращений. В цирк можно пойти 3-4 раза, если очень нравится программа, и смотреть одно и то же. В театр можно ходить 10-12 раз подряд, каждый день, и одни и те же актёры будут играть разное. Эти чудесные превращения, которые, как я потом узнал, называются перевоплощением, захватили меня. Неизменная цирковая маска, навсегда приросшая к лицу, отошла на второй план, и пришло увлечение разнообразием, обилием масок, легко снимаемых и надеваемых.

Идёт комедия. Шпаги, кружева, музыка. В антракте листаешь программку — «Театральная Москва». Вот список действующих лиц сегодняшнего спектакля. А что в этом театре завтра? Как? <…>

И тайной начинает окутываться для меня фигура театрального актёра. Манящей тайной.

***

Пришло увлечение литературой. Появились любимые персонажи. Появилось желание увидеть их на сцене и другое желание, совсем далёкое и робкое, — когда-нибудь их… сыграть. Я полюбил читать пьесы, представляя, как бы их сыграли знакомые актёры. Мы, цирковые артисты, начали играть в театр. Увлекались Гоголем, Мольером и «Котом в сапогах». Каждое воскресенье — в театр. МХАТ, Центральный детский, Вахтанговский. Впервые увиденные Яншин, Массальский, Лукьянов, Грибов. Завистливая влюблённость в совсем молодых актёров, играющих крохотные рольки, и безумное желание быть там, с ними.

«Город мастеров» — сказка Тамары Габбе. Спектакль Центрального детского театра. Зал набит детьми. Захватывающий сюжет. Острая борьба. Злой умный герцог и его глупые прихлебатели — и благородный метельщик со своими друзьями. Зло сильно и изворотливо. Метельщику расставляют коварные ловушки и лживыми улыбками заманивают его туда.

И вот те зрители, что помладше, не выдерживают напряжения. Зал кричит герою: «Не ходи, не ходи! Обернись, обернись!»

Но я не кричу. Меня смешат и раздражают эти всплески. Я знаю, что они ничего не изменят в ходе действия. Метельщик пойдёт до конца и попадётся в ловушку, и потом, наверное, найдёт какой-нибудь выход, потому что это сказка, а не трагедия, и добро должно победить. Но я не хочу торопить победу добра, я хочу увидеть всю пьесу. Театр существует для зрительного зала и всё-таки независимо от него. Я уже отличаю театр от жизни. Мне не приходит в голову стрелять из рогатки в злого герцога. Я способен разглядеть за его ненавидящими глазами глаза актёра, играющего и другие роли. Театр — это не только события, это превращение — актёров в персонажи и пьесы в спектакль. Это искусство.

Я не кричу. Я хочу прийти ещё раз на «Город мастеров». Мне не помешает, что я знаю сюжет пьесы. Я хочу ещё раз увидеть превращение.

Наверное, тогда, на этом спектакле, я и ощутил, что у меня родилось новое чувство — Чувство театра.

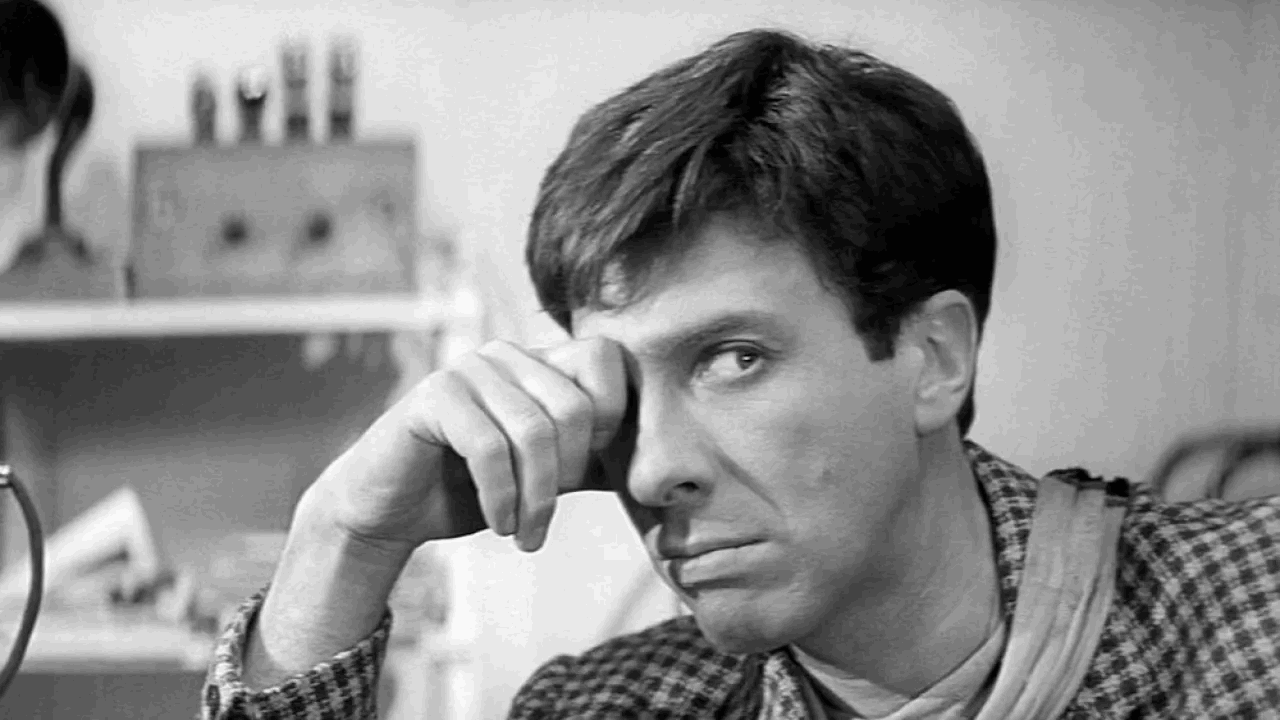

В роли Мишеньки Бальзаминова

О трагикомедии

Я начинал с цирка и до сих пор сохраняю любовь к клоунаде. Считаю, что это жанр высшей трудности и высшего искусства. Я веду отсчёт от смеха. Трагедия для меня — противоположность комедии, а комедия — начало начал. Когда я начинал, то играл в основном роли комические и мечтал о драматических; это вечный комплекс комиков. А когда стал играть драматические роли, появилась сильная тяга к комическим. Это колебание, видимо, сохранится на всю жизнь.

На актёрском факультете Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского. «Пигмалион» Бернарда Шоу.

О кино

Во всех ролях я лучше или хуже приспосабливал своё театральное умение к условиям кино. Я думаю, что зрители и критики зачастую прощали или не замечали мою театральность, потому что большинство моих персонажей были натурами артистическими — и Чудак из «Человека ниоткуда», и Никита Батурин («Крепостная актриса»), и Виктор Николаевич Сорокин («Республика Шкид»), и Жюль Ардан («Сломанная подкова»), и Остап Бендер.

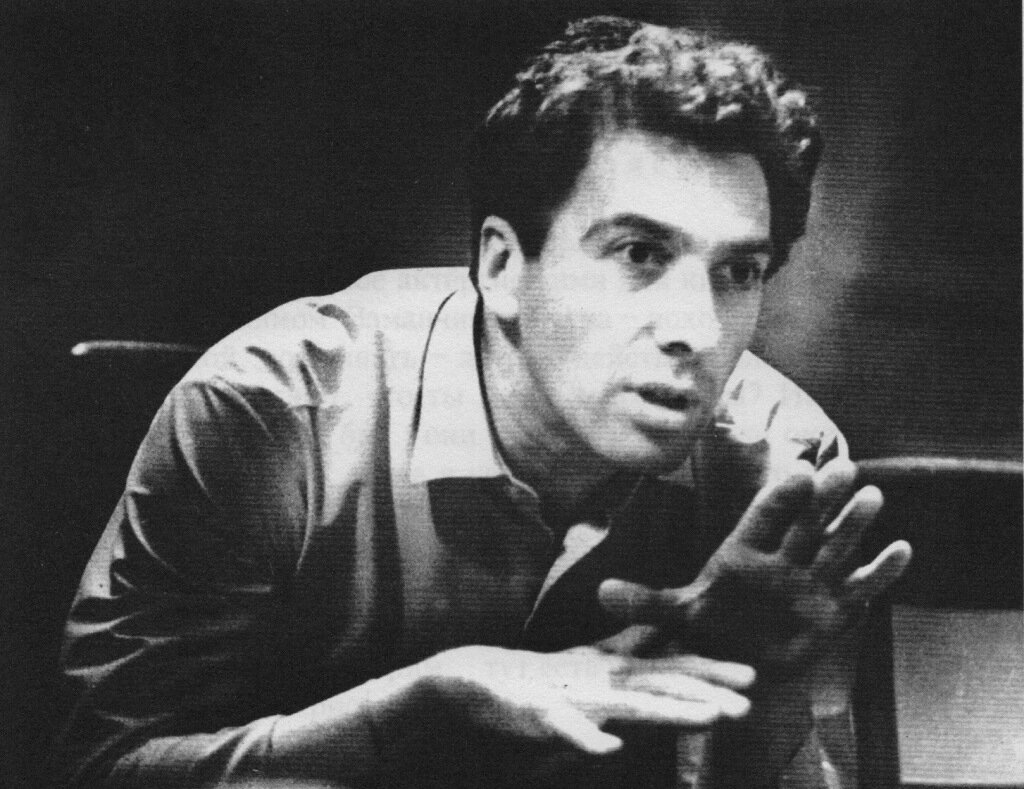

«Золотой телёнок» (1968)

Об Остапе Бендере

«Золотой теленок» — из тех книг, что, принадлежа своему времени, впоследствии становятся классикой и живут всегда. И тогда в них уходят на второй план некоторые злободневные моменты (вызывавшие громкий смех у первых читателей), а «укрупняются» непреходящие ценности. Я не могу относиться к Остапу Бендеру с категорическим осуждением, как к стяжателю,— это человек, полный сил и способностей, не нашедший для себя цели. Так может случиться и с нынешним молодым человеком, не сумевшим найти себя.

Для него главная потребность — поиграть своими силами и способностями, «командовать парадом». Ему нужно завидно прожить жизнь, но он этого не умеет. Нет, он не мещанин, а «командовать парадом» не вышло. Он терпит крах, не помог и миллион.

Кстати, мы нафантазировали даже такой финал: Бендер попадает-таки в страну своей мечты и уже под занавес произносит: «Нет, это не Рио-де- Жанейро».

О современном театре

Современный театр — это действие, сыгранное современниками-актёрами для современников-зрителей лично, сейчас, заново, непосредственно. Наиболее желательное состояния зала при этом — взволнованное удивление. Всё новые искусства отняли у театра по частичке и гиперболизировали их: радио — речь, кино — достоверность, похожесть на жизнь, телевидение — неповторимость исполнения. Но театр не должен чувствовать себя обворованным. Он должен быть гордым и понимать, что его богатства неисчерпаемы. Зритель идёт и будет идти в театр. Но для этого театр должен не подражать своим отпрыскам, а быть самим собой в искусстве, а значит — непрерывно обновляться. Почему мы играем для 1000 человек, а не снимаем на эту же тему фильм для миллионов? Значит, есть особое содержание и особая неповторимая форма вечного и вечно современною искусства театра!

О плодах искусства

Плодами искусства нельзя пользоваться в готовом виде. Оно требует гораздо большего проникновения в себя, внимания к себе и только тогда даёт настоящую радость. В этом его особенность, специальное достоинство. Можно съесть огурец, не зная, как он вырос и кто потратил свой труд на его выращивание. Можно включить электричество и пользоваться всю жизнь лампочками, не подумав о великих талантах науки, потративших жизнь на это открытие и его осуществление. Но нельзя оторвать «Евгения Онегина» от Пушкина, даже если оборвана обложка и мы не прочли имени автора. Автор в искусстве неотъемлем от своего произведения. Он тут, рядом, он живой и, как всякий живой человек, требует к себе внимания.

Мы должны ценить и славить всякого человека-творца — и вырастившего огурец, и изобретшего лампочку накаливания, и написавшего симфонию. Но нигде так, как в искусстве, творец-автор не приближается столь вплотную к воспринимающему — зрителю, слушателю, читателю. Они сливаются в акте восприятия воедино: автор, произведение и зритель. Автор должен быть талантлив, иначе он не творец, произведение должно быть талантливо, иначе оно не найдёт зрителя. Но и зритель должен быть талантлив, иначе единство разорвётся.

Как пришли стихи

Пришли поздно. Пришли не вдруг, не обвалом. Начали по капле просачиваться в сознание, как нечто отличное от прозы.

Я был уже профессиональным актёром. Читал стихи с эстрады и играл пьесы в стихах. Но моей постоянной задачей было разрушение стиха. Я вытаскивал смысловое, обесценивая поэтическое. Я имел успех на этом пути. Причиной успеха, подозреваю, было то, что я имел дело с весьма известными, хрестоматийными произведениями («Василий Тёркин», «Тартюф», «Горе от ума») и их поэтическая сторона, многократно восхвалённая, тоже стала хрестоматией. А хрестоматийность — это наркоз. Живого восприятия нет. Нет боли автора, нет боли читателя. А вместе с болью уходит и радость восприятия. Всё завешено, затюлено, спелёнуто, уложено, сформовано. Когда мы в нашем театре рушили привычную размеренность стиха Грибоедова, уже одно это обновляло взгляд и обнажало тот давний, но живущий в произведении нерв автора. Обнажало смысл. Честно говоря, мне мешало, что Чацкий говорит стихами. Я слишком любил моего героя, чтобы позволить ему быть хоть чуточку напыщенным. А стихотворная речь казалась мне именно напыщенностью. Для меня это был недостаток моего героя, который нужно преодолевать. И самые возвышенные места я отдавал во власть беспощадной иронии. Повторяю, это имело успех. И без лишней скромности скажу, это было достойно успеха. Ибо, если хоть в какой-то степени приемлема хрестоматийная литература, то нигде, никогда не приемлем хрестоматийный театр. Я всегда предпочту живой, неправильный театр театру правильному, но мёртвому.

Но вернёмся к стихам.

В конце первого акта «Горя от ума» у Чацкого есть такая реплика на иронический вопрос Софьи:

— Хочу у вас спросить:

Случалось ли, что б вы, смеясь? или в печали?

Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?

Хоть не теперь, а в детстве, может быть?

Чацкий отвечает:

— Когда все мягко так? и нежно? и незрело?

На что же так давно? вот доброе вам дело:

Звонками только что гремя

И день и ночь по снеговой пустыне,

Спешу к вам голову сломя.

И как вас нахожу? в каком-то строгом чине!

Вот полчаса холодности терплю…

Лицо святейшей богомолки!..

И всё-таки я вас без памяти люблю…

И это объяснение в любви я поначалу делал ироническим. Однажды я зашёл так далеко, что стал произносить эту реплику, пародируя интонации классического чтения — повышая и понижая голос, точно, не по-бытовому расставляя ударения, делая ритмические паузы, произнося чётко каждый слог. И только последнюю фразу — «И всё-таки я вас без памяти люблю!» — я произнёс просто разговорно, в манере нашего спектакля и роли. Эффект получился двойственный. Зрительный зал удивлённо затих от неожиданного контраста. Но, с другой стороны, я почувствовал, что ирония моя принята не была. Напротив, зрители удовлетворённо выслушали подчёркнуто «правильное» чтение стихов в этом куске. Мало того, я сам неожиданно ощутил комок в горле от красоты самого стиха, столько времени до этого сминаемого мною в прозу.

Так мой Чацкий сказал первую стихотворную фразу.

В роли Чацкого

Потом пришла вторая, в четвёртом акте:

— Ну, вот и день прошёл, и с ним

Все призраки, весь чад и дым

Надежд, которые мне душу наполняли.

Чего я ждал? Что думал здесь найти?

Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?

Крик, радость! обнялись! Пустое…

А потом таких фраз стало много, и вся роль стала чередованием стиха и рифмованной прозы, иронии и лирики, душевных порывов героя и его умственных оценок. В таком виде роль стала мне ещё дороже. Но главное, я впервые почувствовал вкус к стиху как к особому виду искусства, не объясняемому через сложное — через прозу.

Когда я делал для телевидения «Евгения Онегина», мне хотелось в некоторых главах развлечь зрителя музыкой. Я пробовал подкладывать духовой оркестрик под сцену именин Татьяны в пятой главе, пробовал Моцарта в третьей главе (зарождение любви Татьяны к Онегину). Не получалось. Совсем не получалось. По всей видимости, в хороших стихах, а тем более в пушкинских, заложена своя мелодия, и читать их на фоне музыки — значит создавать какофонию. Напев стихов не может быть записан, но он ощущается. Я думаю, что главное в исполнении стихов — схватить и выразить этот напев. Это не значит, конечно, что стихи нужно распевать. Всякое завывание раздражает и убаюкивает одновременно. Насколько опасно мять стихи в прозу, настолько же непозволительно отрывать их от плоти человеческой речи и превращать в чистую музыку. Это две крайности. Стих несёт смысловую, словесную нагрузку. Но проявляется она в полной мере только в определённом ритме, только с определёнными ударениями. В исполнении стихов существует автор — композитор и исполнитель — соавтор-композитор. Исполнитель может найти свои нюансы, свои выразительные средства, но основа заложена, конечно, автором. Главная задача состоит в том, чтобы его угадать. К примеру, я заметил, что, читая Пушкина, ударение почти всегда следует делать на существительном, тогда стихи будут звучать легче, прозрачнее. Мир его материален, взгляд гениально широк и объективен. У Есенина ударными чаще бывают прилагательные. Он импрессионистичен — ему важнее мгновенно схваченное качество предмета, мимолётность, оставившая след в душе. А Пастернак вообще не является сторонним наблюдателем. Он сам перевоплощается в тот предмет, о котором пишет. Становится им. Ощущает себя дождём, деревом, улицей. Отсюда эти убедительные и невероятные безличные обороты.

Сравните:

Пушкин

Проснувшись рано,

В окно увидела Татьяна

Поутру побелевший двор,

Куртины, кровли и забор,

На стёклах лёгкие узоры,

Деревья в зимнем серебре,

Сорок весёлых на дворе

И мягко устланные горы

Зимы блистательным ковром.

Есенин

Бедна наша родина кроткая

В древесную цветень и сочь,

И лето такое короткое,

Как майская теплая ночь.

Заря, холодней и багровей.

Туман припадает ниц.

Уже в облетевшей дуброве

Разносится звон синиц.

Пастернак

Дремала даль, рядясь неряшливо

Над ледяной окрошкой в иней.

И вскрикивала, и покашливала

За пьяной мартовской ботвиньей.

***

И мартовская ночь, и автор

Шли шибко, вглядываясь изредка

В мелькавшего, как бы взаправду

И вдруг скрывавшегося призрака.

То был рассвет…

Ударения странные. Часто на наречиях, деепричастиях, бывает, даже на таких всегда неударных частях речи, как предлог или союз. И при этом тоже ощутимая, притягивающая стихотворная музыка.

Наверное, не может быть прекрасного стихотворения со слабой мыслью. И не может быть слабого стиха с прекрасной мыслью — тогда это просто не стихи, а мысль. Словесное содержание в стихе находится в неразрывной взаимосвязи с ритмом, рифмой. У больших поэтов не только слова своими буквами и слогами, но и сама мысль является главной образующей музыкального напева.

Для призраков закрыл я вежды.

Но отдалённые надежды

Тревожат сердце иногда.

Без неприметного следа

Мне было б грустно мир оставить.

Живу, пишу не для похвал,

Но я бы, кажется, желал

Смиренный жребий свой прославить,

Чтоб обо мне, как верный друг,

Напомнил хоть единый звук.

Это и доверительный разговор, совсем простой, совсем понятный, простая и вместе неожиданная своей естественностью рифма, и глубокая, горькая и гордая мысль, это и игра на каком-то неведомом музыкальном инструменте.

Это — стихи.

Это — Пушкин.

«Египетские ночи» («Маленькие трагедии», реж. Михаил Швейцер, 1979)

О Пушкине

У каждого свой Пушкин. Это не просто имя и собрание сочинений, это моё представление о Пушкине, мой комплекс знаний, ощущений, итог работ в театре, кино и на телевидении, связанных с ним. Это и сам Александр Сергеевич Пушкин и что-то от него, с чем приходится соприкасаться; словом, нечто бесконечное.

Говоря совсем доверительно, я не уверен, что больше всего хочу сыграть самого Пушкина. Я хочу искать и играть ПУШКИНСКОЕ в людях. Моё отношение к нему носит характер длительный, и мне не хочется разом всё постичь.

Об «эволюции» зрителя

Мне иногда кажется, что появилась целая категория зрителей, которые больше любят рассказы про искусство, чем само искусство. Отчасти это, наверное, извечное любопытство к миру закулисья, отчасти весьма современное стремление к комиксу — поразнообразнее и покороче, за один вечер тебе и сценку сыграют, и кино покажут, и «комические случаи» поведают, и на вопросы ответят…

О Голливуде

Никто из русских актёров, не сделал себе карьеру в Голливуде... Дело не в профессионализме вовсе. Мы им абсолютно чужие, и они — нам. Есть протестанты, католики, есть разные вариации их, есть поляки-славяне, греки-православные — и всё это Европа.

А Россия — она отдельно. И прежде всего, для этой Европы, Америки она скучна. В этой скуке может, конечно, возникнуть что-то, вызывающее интерес, но этот интерес того же плана, что и по отношению, например, к ненавистному сейчас ими Ирану.

Африканец ближе Голливуду, чем мы. То, что африканец знает о мире — он знает из англо-язычного или франко-язычного кино, книг. Мы же пишем какими-то непонятными буквами, у нас вообще свой большой отдельный мир. Потом африканский актёр до определённого момента мирового признания — если ему случится, — он будет знать своё место; все иностранцы в Голливуде — это люди, давшие себя перемолоть.

А мы своё место не хотим знать, потому что почитаем себя равными — и имеем все основания.

Первая книга Сергея Юрского

О религии

«Религия — опиум для народа» — это ведь правда. Опиум, в смысле — лекарство, спасение от боли, целебный наркотик. Опиум необходим. Иначе как вынести простую истину нашей смертности, и ужас нашей истории, и тяготы ежедневности?

О человеке

Человек есть дробь, числитель которой то, что о нём думают другие, а знаменатель то, что он думает о себе сам. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь.

О главном

Главное — самодисциплина: дисциплина мытья посуды, выбрасывания мусора, работы, мысли.

О радости

Главное ощущение для радости — чувство меры. Когда оно слишком нарушается, иногда даёт чувство: «О... какая воля!» Но это мгновенно превращается в давящее тебя же.

О времени

Сейчас время меняется уже не четверть-веками и даже не десятилетиями, а меняется тремя годами. Три года — другой воздух, другие зрители. Я это ощущаю.

Люди не хотят стареть, держатся за наш мир. Всем хочется не столько быть детьми, сколько просто вести себя словно дети. Почему? Да потому что это очень похоже на свободу. Людям кажется, будто дети очень свободны и могут удовлетворить любой свой каприз. Вот и возникает идея: почему бы и нам не вести себя так же? Тем более что условия позволяют.

Это плохо. Дети должны быть детьми, взрослые — взрослыми, а пожилые — пожилыми. Жалко только, что сегодня у нас окончательно исчезает традиция почтения к старикам. По-моему, не было ничего плохого в том, что гимназисты шаркали ножкой перед почтенным человеком.

На самом деле, мода на «духовное омоложение» связана со словом «игра», которое очень расширило своё первичное значение. Собственно, сама наша жизнь превратилась в некую игру. Мы, сами не замечая этого, уже и говорим о ней соответственно. Даже политику, от которой зависят судьбы людей, называем игрой: «Не все игроки ведут себя по установленным правилам…» Да разве это игра? Это же наша единственная и неповторимая жизнь!

А в жизни должна быть истина и стремление к Абсолюту, или иными словами, стремление к Богу. В игре же этого нет. Там важен только выигрыш и соблюдение правил.

Увы, люди, похоже, забыли, что игру можно продолжить, повторить, переиграть, а жизнь — нет.

На всех не хватит никогда

Ни славы, ни благополучья,

Но каждый всё же в дар получит

Свои прошедшие года.

***

***