Штиглиц, Ивангород, Парусинка, рисовальная школа

Автор: Елена СтаниславоваБольшую часть времени я живу на даче, фактически в границах Ивангородского муниципального образования (кстати, правильно не Ивáнгород, а Ивангóрод, а то эту локацию в наши неспокойные времена начали склонять довольно часто, ибо граница, но каждый второй не знает, как это поселение называется правильно).

Ивангород сам по себе - место историческое и, следовательно, с судьбой извилистой и весьма непростой. Иногда Ивангород входил в состав более крупного поселения - Нарвы, иногда являлся, как сейчас, автономным поселением.

О Нарве я недавно писала (и ещё напишу), а сегодня немного об Ивангороде (весьма опосредованно, ибо больше о детище барона Штиглица).

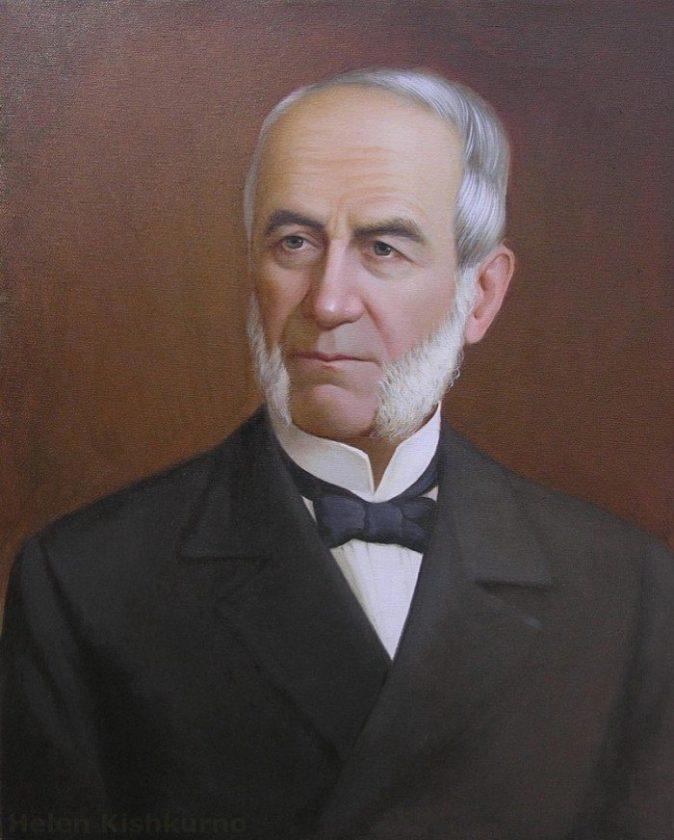

Итак, в 1879 году в Санкт-Петербурге было открыто Училище технического рисования барона А. Л. Штиглица, которое стало его любимым детищем:

Сегодня это широко известная Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Это один из наиболее известных вузов России. Кто не знает, в настоящее время Академия представляет собой современный полихудожественный вуз. Подготовка специалистов осуществляется по программам бакалавриата (4 года), магистратуры (2 года), специалитета (6 лет) и аспирантуры (3 года). В структуру вуза входят 2 факультета: факультет монументально-декоративного искусства и факультет дизайна, объединяющих 20 кафедр.

А теперь об истории.

Центральное училище технического рисования (ЦУТР) - таково было первое название школы - было основано 09.01.1876 по рескрипту Александра II на средства, пожертвованные банкиром и промышленником Александром Людвиговичем Штиглицем (1814-1884).

В училище принимали представителей всех сословий, мужчин и женщин. Требования были минимальные: школьное образование и удачно сданный экзамен по рисунку. Училище готовило прикладных художников (и, как бы мы сказали сегодня, дизайнеров), учителей черчения и рисования.

Во времена Штиглица и его непосредственных наследников учебное заведение щедро финансировалось - здание поддерживалось в идеальном порядке (в классах даже было электричество), приглашались лучшие преподаватели, создавались редкие по тем временам условия для студентов (даже оплачивались их учебные поездки за границу), а малообеспеченные ученики поддерживались финансово. В нескольких российских городах были открыты филиалы училища (об одном из них ниже).

Выпускники училища работали на Императорском фарфоровом заводе, в ювелирной фирме Фаберже, в мастерских Императорских театров, на Московской ситценабивной мануфактуре и др.

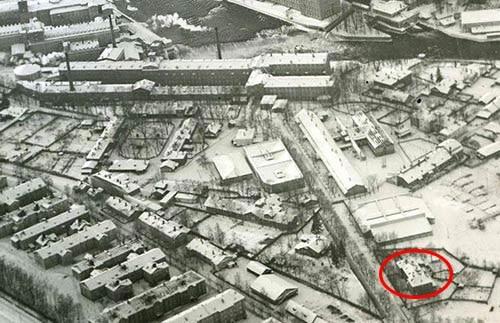

После смерти Штиглица, единовластным финансовым хозяином училища, стал А. А. Половцов, муж единственной наследницы барона, его приемной дочери Надежды. Он развивает кипучую деятельность по расширению училища. Как раз Половцов и организовывал рисовальные школы и художественно-промышленные заведения (филиалы). В частности, в Ивангороде - на Парусинке (где располагались основные производственные мощности, принадлежавшие Штиглицу - Льнопрядильная мануфактуре) были созданы рисовальные классы (просуществовали с 1895 по 1908 гг)

Из воспоминаний Яна Яновича Селля:

...При фабрике Штиглица содержалась художественная школа.

Училось там несколько сот детей, большею частью – ребят. Учиться могли все кто пожелает. Учение бесплатное. Курс рассчитан был на 12 семестров за 6 лет. Занятия 3 раза в неделю по 2 часа.

Программа, примерно следующая по полугодиям:

1. Рисование по клеткам карандашом от руки.

2. Черчение тушью, циркулем и линейкой орнаментов и арабесок.

3. Рисование красками разных орнаментов.

4. Тушёвка. Рисование с натуры итальянским карандашом различных геометрических тел и гипсовых орнаментов.

5. Изучение перспективы, законов перспективы и начертательной геометрии.

6. Рисование с натуры красками. Натюрморты (полено, вода, цветы …).

7. Машиностроительное черчение со съёмок с натуры.

8. Гравирование по металлу.

9. Выжигание по дереву.

10. Желающие учились писать с натуры масляными красками человека и пейзажи.

Девушек учили художественному вышиванию шелками.

Все материалы: специальные листы ватманской бумаги размерами в четверть чертёжного листа, карандаши, краски, кисти, резинки, клячка для итальянского карандаша, шёлковые нитки и ткани - всё выдавалось бесплатно. Работы ежедневно отбирались. В конце полугодия устраивались выставки работ. Лучшие работы выставлялись отдельно, остальные прошивались и висели пачкой для каждого ученика отдельно.

Оценки выставлялись по 12-тибальной системе. После выставки все работы выдавались исполнителям.

Занятия происходили в специальном здании с громадным залом, освещённым большими электрическими дуговыми лампами, закрытыми снизу большими отражателями. Свет отражался от высокого потолка, был равномерным и сильным как днём. Одновременно в зале занимались 6 групп.

Преподавателем был художник фон А. Зегебарт – замечательно хороший педагог. Изящный, надушенный, ласковый к детям. Сторож Ефим раздавал бумагу. Преподаватель объяснял задание и устанавливал натуру, а потом отходил, подсаживался к каждому, ласково обнимал, давал указания, направлял. Это был идеальный преподаватель, который умел всех заинтересовать. Каких у нас сорванцов не было? Но здесь, несмотря на громадный зал и на присутствие около 100 человек, была могильная тишина. Все работали с увлечением. Никогда ни малейшей попытки к шалостям, никаких замечаний или выговоров.

Рисовальная школа Штиглица предположительно могла размещаться при основной школе на Парусинке. Здание не сохранилось.

О Парусинке я уже писала ранее (как бывший штиглицевский район Ивангорода выглядит в наши дни, можете увидеть по ссылке).