Лошадиные байки - 5: домашнее — значит, полезное

Автор: А. СолоПолезное, конечно, прежде всего для одомашнивателя, в нашем случае — человека. Для лошади, как вида, по сути, куда полезнее быть дикой, хоть дикая жизнь и не способствует долголетию отдельных особей. В природе не все доживают до старости: непогода, хищники, внутривидовая конкуренция... Уцелеют только самые здоровые, сильные и здравомыслящие. Зато под опекой человека долго и счастливо могут существовать даже те, кто сам бы не слишком зажился на белом свете. Но чтобы под эту опеку попасть, зверь должен обладать какими-то очень ценными качествами.

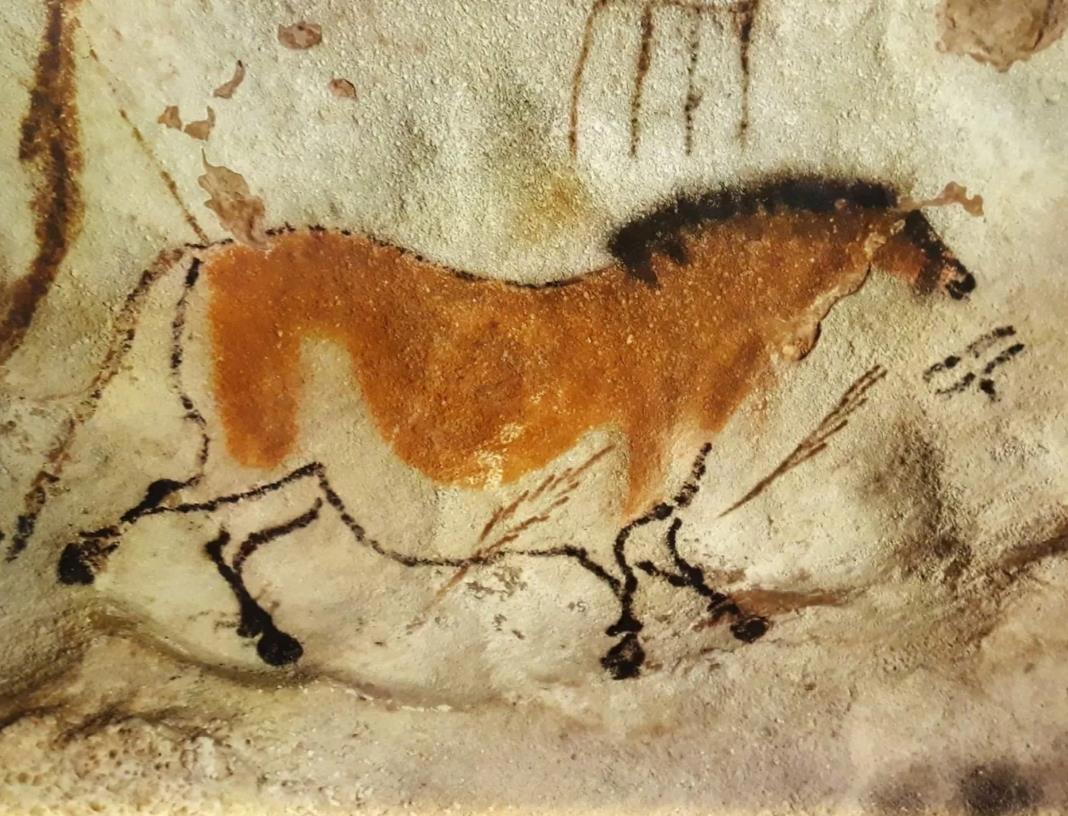

Древние люди были существами практичными, прежде всего они думали о собственной пользе и безопасности. А дикая лошадь — существо, конечно, симпатичное, но большое, быстрое и при тесном контакте ни разу не мирное. Однако лошадь — это не только зверь, который с одного конца кусается, а с другого брыкается. Это также крепкая, полезная в хозяйстве шкура и сто, а может, даже сто пятьдесят килограммов высокопитательного мяса…

Думаю, первые лошади были одомашнены именно в качестве запаса мяса, за которым не придётся бегать слишком долго и далеко. Сперва люди поступали, как обычные кочевые хищники: следовали за стадами, подъедая ослабевших и больных. Но союз, заключённый с собаками, открыл новые горизонты. Благодаря быстрым и ловким четвероногим помощникам стало возможно направлять стадо туда, куда желает человек. Агрессивных (а может, и внешне несимпатичных) лошадок съедали первыми, общительных, миролюбивых и просто красивых — берегли, возможно, подкармливали.

Настоящие лошади, как большинство кочующих травоядных, общительны, любопытны и относительно быстро привыкают к новому. (Зебры, например, территориальны и куда более твердолобы и агрессивны. Приручение их — скорее, экзотика, единичные случаи даже в местах, где они, на первый взгляд, должны быть выгоднее настоящих лошадей.) Скорее всего, проживая поколениями рядом с человеком и к тому же подвергаясь отбору на дружелюбное поведение, степные лошади постепенно потеряли страх перед людьми настолько, что начали подпускать к себе вплотную, позволять себя трогать, даже доить. Этих лошадей уже можно назвать приручёнными. Но от такого вот продуктивного коневодства до верховой езды ещё весьма далеко.

Путь от приручения лошадей к их одомашниванию, по мнению учёных, занял около 5 тыс. лет. Принципиальным моментом является то, что за это время изменилось прежде всего поведение: лошади стали более доброжелательными к людям и послушными. Внешне они мало отличались от диких сородичей.

Ко времени, когда лошадей начали использовать, как ездовых животных, люди уже имели одомашненных коров, которых запрягали в повозки и плуги. Наверняка однажды кому-то пришло в голову так же запрячь лошадь. Лошадь это позволила — и понеслось. С момента, когда её запрягли, она из “зверя для мяса и молока” превратилась в товарища по работе, соратника, друга.

В принципе, кого только люди не запрягали: собак, оленей, коз, коров… Лошадь оказалась из всех ездовых животных самым удобным и выгодным. Исключения составляют места, где лошадь невозможно прокормить. Например, ездовых собак держат там, где ни для мегавыносливых якутских лошадей, ни даже для северных оленей не хватает корма — вдоль побережья Арктики. Собаки способны питаться тем же, что люди: рыбой и мясом морского зверя. Как только появляется возможность прокормиться хотя бы оленю (а северный олень довольно маленький и неприхотливый), люди начинают ездить на оленях, собаки же превращаются в сторожей, охотников и пастухов.

В местах, где достаточно хорошей травы, лошадь вне конкуренции. Те же индейцы Великих равнин до встречи с всадниками из Европы запрягали в волокуши и тобоганы собак. Но как только они получили доступ к лошадям, собачьи упряжки ушли в прошлое: даже мелкая и хилая лошадь сильнее и резвее собаки.

Преимущество лошадей перед жвачными тоже очевидно. Оно заключается в простом устройстве пищеварительного тракта. Лошади нужен более питательный корм, но усваивает она его гораздо быстрее, чем верблюд, олень или корова. После кормления лошадям нет необходимости каждый раз ложиться на время от получаса до трёх часов для пережёвывания жвачки.

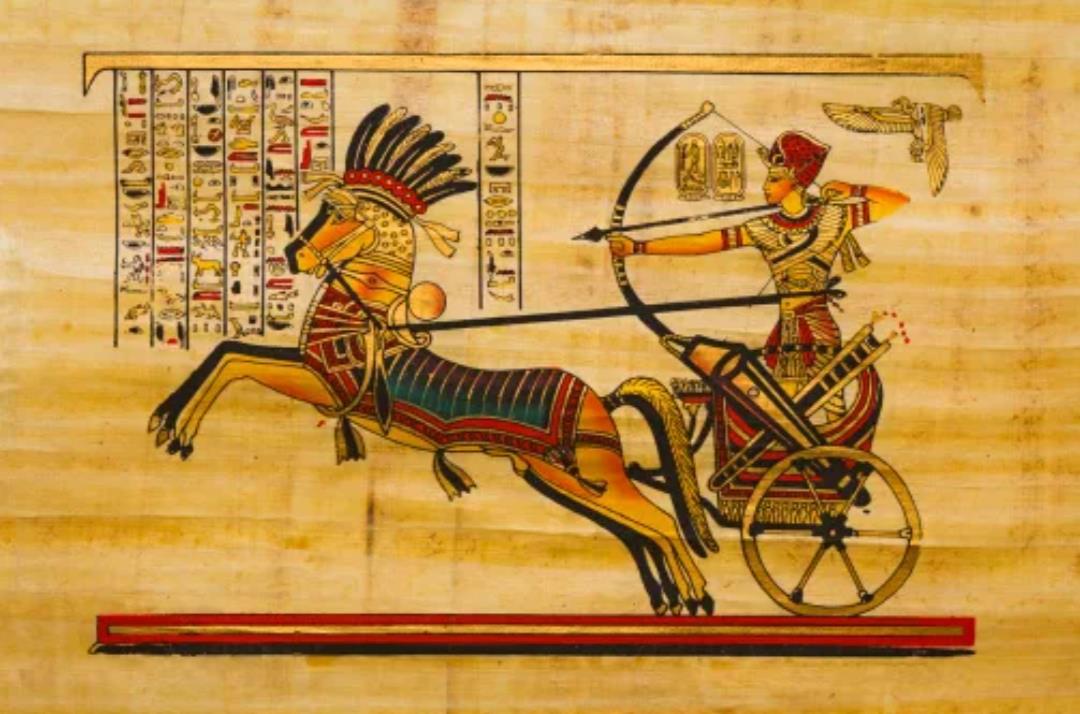

За то, что лошадей сначала придумали запрягать и только потом залезли им на спину, говорят находки археологов. В памятниках синташтинской культуры (конец ll тысячелетия до н. э.) массово обнаружены остатки колесниц, упряжи, а также кости лошадей, челюсти которых явно знакомы с удилами, но — никаких приспособлений для верховой езды.

Есть, правда, и находки костей одомашненных лошадей, на которых ездили верхом, в хозяйстве у людей ботайской культуры (3700-3100 года до н. э.). Ботайцы, похоже, лошадей не разводили, не пасли и в телеги не запрягали. Они ловили диких и подходящих из них приучали возить всадника. (А неподходящих, я полагаю, ели.) Ботайские лошади — предки лошадей Пржевальского, современным домашним лошадям они приходятся роднёй, но не прямыми предками. Также доказано, что ездили на них верхом не все ботайцы поголовно. Этим умением владели отдельные семьи, вероятно, научившиеся искусству верховой езды от других народов: скотоводы Черноморско-Каспийских степей к тому времени уже держали большие табуны домашних лошадей и во всю ездили на них. Подобные находки наталкивают на мысль, что в разных регионах дела могли идти по-разному. Установить доподлинно, что настигло лошадь раньше, седло или упряжь, пока не удалось ни археологам, ни кабинетным историкам.

Ботайские лошади — предки лошадей Пржевальского, современным домашним лошадям они приходятся роднёй, но не прямыми предками. Также доказано, что ездили на них верхом не все ботайцы поголовно. Этим умением владели отдельные семьи, вероятно, научившиеся искусству верховой езды от других народов: скотоводы Черноморско-Каспийских степей к тому времени уже держали большие табуны домашних лошадей и во всю ездили на них. Подобные находки наталкивают на мысль, что в разных регионах дела могли идти по-разному. Установить доподлинно, что настигло лошадь раньше, седло или упряжь, пока не удалось ни археологам, ни кабинетным историкам.

Одно можно сказать точно: лошадь, подходящая для верховой езды, телосложением отличается от лошади, способной хорошо тянуть груз. Люди это заметили и принялись осознанно выпускать правильных жеребцов в табуны кобыл, чтобы получать потомство с нужными качествами. Так началось разделение на типы: верховой и… всё остальное.

Первыми очагами разведения специализированных верховых лошадей считают Мидию и Персию.  Во времена уже вполне исторические восточные лошади (персидские, арабские, таджикские) весьма ценились теми, кто мог их добыть с помощью войны или торговли. Восточные лошади, например, заметно поучаствовали в формировании донской породы. Впрочем, она до сих пор имеет три внутрипородных типа: массивный, верховой и восточный. Это неудивительно, ведь в основу породы легла довольно разнородная популяция лошадей донских казаков. Среди них были и строевые военные лошади, и работяги, которых ставили в телегу и плуг.

Во времена уже вполне исторические восточные лошади (персидские, арабские, таджикские) весьма ценились теми, кто мог их добыть с помощью войны или торговли. Восточные лошади, например, заметно поучаствовали в формировании донской породы. Впрочем, она до сих пор имеет три внутрипородных типа: массивный, верховой и восточный. Это неудивительно, ведь в основу породы легла довольно разнородная популяция лошадей донских казаков. Среди них были и строевые военные лошади, и работяги, которых ставили в телегу и плуг.

Итак, на первых порах разделение было простым: годится под всадника или нет. Верховая лошадь должна быть способна принять на спину изрядный вес, двигаться под ним быстро и нести его так, чтобы не вытрясти из седока душу. То есть короткая, сильная спина, широкий, упругий шаг и крепкие, сухие ноги с правильными углами для неё необходимы.

С кочевниками и скотоводами всё более-менее ясно. Для них лошади, на которых можно ездить, колоссально расширили обитаемый мир, позволили заселить степи. А у оседлых земледельцев появление лошадей разных типов телосложения совпало с разделением общества на сословия.

Там, где крестьяне могли позволить себе держать лошадь, крестьянские лошадки сохраняли дикий тип внешности и небольшой размер. От них требовалась прежде всего неприхотливость и выносливость. При скудненьком, зачастую подножном питании лошадь должна была весной таскать плуг и борону (вроде, это медленно, но на самом деле — много и тяжело), осенью телегу, зимой сани… Зачастую для верховой езды эти бедные лошади просто не годились из-за общей измотанности и хилости. Зато они были бесперебойным источником навоза, так необходимого в земледелии.

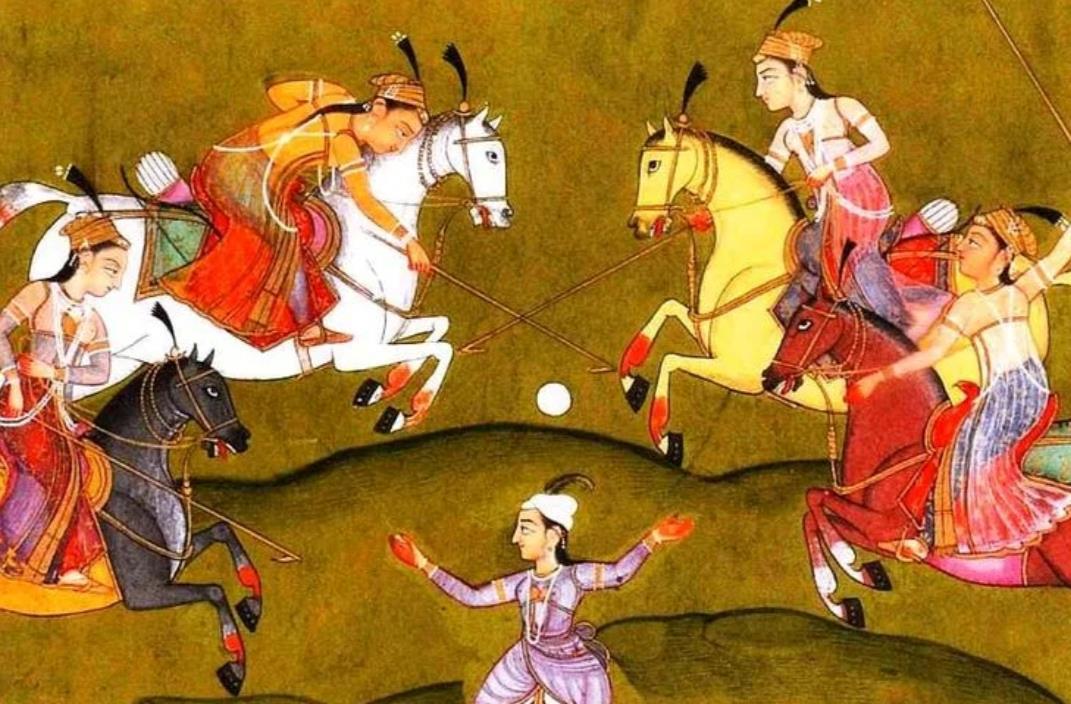

Лошади под благородных господ, прежде всего воинов, имели совсем другой вид. Выращивались они в богатых поместьях либо при монастырях, и конечно, с детства получали хорошее питание. Владение таким зверем указывало прежде всего на высокий социальный статус человека. Хорошая верховая лошадь стоила дорого. В особенности это касалось лошади, годной под рыцаря, то есть способной сделать резвый рывок галопом, неся при этом на себе крепкого мужчину с оружием и в доспехах.

Нередко на иллюстрациях к историческим романам рыцарей изображают верхом на лошадях, похожих на тяжеловозов. На самом деле, средневековые боевые лошади больше напоминали современных андалузов и липицианов (верховой тип телосложения при хорошо развитой мускулатуре). Притом они хоть считались крупными, но огромными отнюдь не были: 150-165 см в холке. Лошади тогда в принципе были меньше современных.  К 13-14 веку лошадей, предназначенных “под рыцаря”, называли дестриер. Помимо физических данных важны были навыки лошади: её учили без сомнений и колебаний лупить и жрать пеших. В бою, конечно, полезно, но представляю, какой “радостью” был уход за подобной тварью для конюхов и оруженосцев.

К 13-14 веку лошадей, предназначенных “под рыцаря”, называли дестриер. Помимо физических данных важны были навыки лошади: её учили без сомнений и колебаний лупить и жрать пеших. В бою, конечно, полезно, но представляю, какой “радостью” был уход за подобной тварью для конюхов и оруженосцев.

Рыцарская лошадь была ценным имуществом, её берегли и без необходимости не напрягали ездой. К месту грядущего боя или турнира, если возможно, приезжали заранее, на других лошадях. Боевого же коня тем временем приводил бедняга конюх, а доспехи мог допереть до места назначения вьючный конь из обоза.

Палфри — лошади нарядные, добронравные, хорошо выезженные, с удобным и плавным ходом, предназначались для парадных выездов знати, в том числе высокородных дам. Стоили они так же дорого, как дестриеры, но служили именно показателем высокого статуса и доходов владельца.

Лошади более лёгкого типа, годные для охоты и дальних поездок, назывались курсер. Они стоили чуть дешевле, но были резвыми и удобными в езде. Если у рыцаря не хватало средств, чтобы приобрести дестриера, он вполне мог сражаться верхом на курсере. Не так пафосно, но допустимо.

Лошади еще проще и дешевле, раунси, были не такими крупными, резвыми, сильными и нарядными. Их использовали для перевозки вьюков, запрягали в повозки, на них же при необходимости ездили слуги, оруженосцы, ополченцы, люди простого звания и совсем уж нищебродские рыцари.

Богатые горожане и церковники нередко в качестве верховых, вьючных и упряжных животных использовали мулов. Получали их, сводя кобыл желательного типа с крупными самцами-ослами. Хорошие мулы стоили не дешевле лошадей, но выгодно отличались от них спокойным нравом, выносливостью и долговечностью.

Получали их, сводя кобыл желательного типа с крупными самцами-ослами. Хорошие мулы стоили не дешевле лошадей, но выгодно отличались от них спокойным нравом, выносливостью и долговечностью.

Лошади упряжного типа, в отличие от верховых, появились сравнительно недавно. Для того, чтобы по эффективности работы в упряжи лошадь превзошла, к примеру, быка, потребовалось изобретение хомута и удобной для пассажира повозки.

Карета появилась, вроде бы, в XV веке и на первых порах была не самым удобным средством передвижения. Кузов её прикрепляли к раме при помощи ремней: это смягчало толчки при движении по кочкастой и корявой дороге, но как же в такой шайтан-арбе мотало на ходу… Конечно, двигаться быстро и в то же время безопасно эта конструкция не могла. По-настоящему удобными и популярными пассажирские экипажи сделались после того, как некий прекрасный человек заново изобрёл рессоры (у древних римских колесниц они были, но потом всё как-то потерялось и забылось). Тогда же началось направленное выведение упряжных пород лошадей: каретных, а после и тяжеловозов.

Таким образом, прожив бок о бок с домашними лошадьми почти 4 000 лет, к настоящему времени помимо аборигенов, не далеко ушедших от дикой формы, мы имеем лошадей заводских пород, каждая из которых относится к одному из трёх типов: верховому, легкоупряжному или тяжелоупряжному.

Многочисленные породы тяжеловозов были выведены во времена развитого капитализма, когда появилась необходимость возить грузы в промышленных масштабах. Лошади это крупные, тяжёлые (от 600 до 1000 кг, а иногда и больше), широкотелые и толстоногие. И чаще всего добродушные и спокойные. Ещё бы: не хватало, чтоб такая бандура вздумала вдруг всерьёз забуянить… Несмотря на внушительные размеры тяжеловозы не очень-то годятся под тяжёлого всадника и не слишком приспособлены для резвых аллюров. Строение их тела таково, что они могут с максимальной отдачей навалиться и тянуть. Шагом, иногда рысью. По сравнению с быстроаллюрными лошадьми у них ниже расположен центр тяжести, короче ноги, шея короче и толще, спина нередко мягковатая. Вроде бы, какая разница? А она есть. Всё вместе даёт движения, для всадника не особо комфортные.

Несмотря на внушительные размеры тяжеловозы не очень-то годятся под тяжёлого всадника и не слишком приспособлены для резвых аллюров. Строение их тела таково, что они могут с максимальной отдачей навалиться и тянуть. Шагом, иногда рысью. По сравнению с быстроаллюрными лошадьми у них ниже расположен центр тяжести, короче ноги, шея короче и толще, спина нередко мягковатая. Вроде бы, какая разница? А она есть. Всё вместе даёт движения, для всадника не особо комфортные.

Было дело, каталась я верхом на русских тяжеловозиках и фризах. По характеру и управляемости все они были прекрасны и милы, но ехать на них быстрее спокойненькой рыси было удовольствием ниже среднего. На рыси — тряско, на галопе — будто что-то квадратное катится. :) И нет той упругой дуги от задних ног к ушам, благодаря которой спина лошади на движении приподнимает всадника чуть вверх и гасит колебания. А у тяжей вдобавок холка толстая и низкая, спина широкая. Седло на них зачастую лежит как-то неловко, легко сползает вперед или съезжает набок... После таких приключений сесть на нормальную верховую лошадь казалось нереальным счастьем.

Легкоупряжные лошади заметно легче, изящнее тяжеловозов, живее темпераментом. Выводились они из верховых, путём отбора лошадей, умеющих ходить резвой и просторной рысью. В природе лошадям это не нужно: долго рысью они не бегают, используют её в основном для перехода от шага к галопу и обратно.

Кстати, если посмотреть на изображения древних египетских и римских колесниц, лошади в упряжке почти всегда идут галопом и имеют тип телосложения, близкий к верховому. Лошадь, склонная к хорошей, продуктивной рыси, в среднем чуть длиннее корпусом и имеет пясти короче, чем у лошади, для которой удобнее галоп.

Кстати, если посмотреть на изображения древних египетских и римских колесниц, лошади в упряжке почти всегда идут галопом и имеют тип телосложения, близкий к верховому. Лошадь, склонная к хорошей, продуктивной рыси, в среднем чуть длиннее корпусом и имеет пясти короче, чем у лошади, для которой удобнее галоп.

Многие легкоупряжные породы после того, как экипажи вышли из употребления, вновь стали использоваться, как верховые, и выступают в классических видах конного спорта: конкуре, выездке и троеборье. Так произошло с тракененской, ганноверской, голштинской… На моей памяти на латвийских упряжных тоже вполне успешно выступали конкуристы.

И вообще, на каретных лошадях сразу предполагалась возможность езды верхом. Резвой упряжкой длиннее четвёрки управлять в одни руки тяжело физически. В таких случаях кучер с облучка управлял ближними к себе парами, а на одну из лошадей второй или третьей от облучка пары садился верхом форейтор.

Орловские рысаки изначально выводились, как лошади, годные и в экипаж, и под седло. Правда, в заводе графа Орлова велись отдельно верховое и рысистое отделения, значит, разница между каретными и чисто верховыми лошадьми всё же была. Так почему ж тогда рысаки имеют славу лошадей, дико тряских для всадника? Да потому, что, заезжая в экипаж, их просто не учат держать спиной ту самую упругую дугу, что называется, “принимать всадника на спину”. Чисто верховые лошади в идеале делают так по умолчанию. А без этого на широком и резвом аллюре при встрече конской ноги с землёй человек, сидящий сверху, получает ну очень ощутимый тычок. Лошадь, кстати, встречный тычок от всадника тоже чувствует. Чтобы хоть как-то минимизировать неприятные ощущения, она напрягает спину — и ход становится ещё жёстче.

Так почему ж тогда рысаки имеют славу лошадей, дико тряских для всадника? Да потому, что, заезжая в экипаж, их просто не учат держать спиной ту самую упругую дугу, что называется, “принимать всадника на спину”. Чисто верховые лошади в идеале делают так по умолчанию. А без этого на широком и резвом аллюре при встрече конской ноги с землёй человек, сидящий сверху, получает ну очень ощутимый тычок. Лошадь, кстати, встречный тычок от всадника тоже чувствует. Чтобы хоть как-то минимизировать неприятные ощущения, она напрягает спину — и ход становится ещё жёстче.

Но в принципе, нет никакой проблемы в том, чтобы научить рысака нормально нести всадника. Когда я служила в конной милиции, наш “серый” взвод был полностью укомплектован орловскими рысаками. Так как взвод считался показательным и на праздниках катал перед начальством котильоны, лошади были хорошо выезжены. И все обладали приятной, удобной рысью. Когда я пришла туда на службу, для меня свободной лошади не нашлось, и мне дали первого попавшегося серого рысачка из патрульных. По началу он сильно тянул меня за руки и был отменно тряским. За год спокойной, терпеливой работы в манеже конь преобразился: накачал мышцы спины и поясницы, научился расслабляться на ходу, округлять шею, не ломиться всаднику в руки — и ход его сделался не скажу, чтоб мягким, но свободным и упругим. Ездить на нём стало удобно.

Телосложение верховой лошади предполагает, что ей придётся принять на спину значительный груз и перемещать его долго и быстро. И желательно — с комфортом для груза. Поэтому верховые лошади имеют относительно короткую, крепкую спину, высокую холку, формат, близкий к квадратному (высота в холке равна косой длине туловища или меньше на 1-2%), гибкую шею с высоким выходом, длинные ноги и свободный, упругий шаг на всех аллюрах. Из современных самые древние верховые породы — арабская, ахалтекинская и чистокровная верховая. Они считаются родоначальниками всех прочих пород и называются чистокровными. (Про представителей других пород говорят: чистопородные.)

Арабская или ахалтекинская лошадь по сравнению с каким-нибудь советским тяжеловозом кажется хрупкой и нежной, но на деле это не так. У скаковой лошади больше и мощнее сердце, а тонкая кожа и хорошо развитая сеть подкожных сосудов позволяют ей эффективнее справляться с перегревом при жаре и во время интенсивной работы. Ноги верховой лошади максимально приспособлены к быстрому бегу. Многие считают скачки неоправданно жестоким испытанием для лошадей, но именно благодаря ипподромным испытаниям в производители попадают лошади с лучшим опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой и психикой.

Арабская или ахалтекинская лошадь по сравнению с каким-нибудь советским тяжеловозом кажется хрупкой и нежной, но на деле это не так. У скаковой лошади больше и мощнее сердце, а тонкая кожа и хорошо развитая сеть подкожных сосудов позволяют ей эффективнее справляться с перегревом при жаре и во время интенсивной работы. Ноги верховой лошади максимально приспособлены к быстрому бегу. Многие считают скачки неоправданно жестоким испытанием для лошадей, но именно благодаря ипподромным испытаниям в производители попадают лошади с лучшим опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой и психикой.

Про последнее надо вот что сказать. Да, верховые лошади от природы обладают высокой возбудимостью и подвижным темпераментом. Но в норме они, несмотря на это, легко управляемы и послушны. Без железобетонно устойчивой психики на ипподроме (а в прежние времена на войне) делать нечего. Истерик или злобный буян много не наскачет. Но хорошая верховая лошадь именно в силу своего пылкого темперамента может быть опасной при бестолковой езде. Почти все приключения в стиле “лошадь разнесла, заиграла, высадила, кого-то сшибла” происходят у неумелых всадников и с застоявшимися лошадьми. А то и другое сразу — вообще комбо…

Итого: описывая лошадку героя, можно незаметно многое рассказать о нём самом. Как минимум — для внимательного читателя это указание социальный статус (или претензии на него), род занятий и толщину кошелька персонажа.