Уравниловка, как основа жизни

Автор: Олег Палек

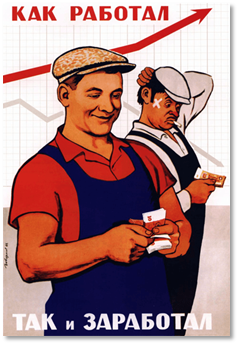

От каждого по способностям, каждому по труду.

Девиз социализма.

Дисклеймер: в статье выражено субъективное мнение человека, жившего в то время.

Когда я проходил практику на АТЗ (кстати, на его месте давно руины), видел, что люди работают без особого энтузиазма. Как хорошо отлаженный механизм, без рвения. Большинство думает только о зарплате, а не о продукции. Социалистическое соревнование, качество тракторов, коммунистический энтузиазм — эти понятия давно истерлись, никто в них не верил.

Многие процессы можно было улучшить, поднять производительность труда, внедрить рационализаторские предложения. Спросил об этом у мамы, которая к тому времени проработала на заводе 20 лет. Она ответила, что так и есть. Приходит молодежь, начинает ставить рекорды. Надолго их не хватает: или уходят, или работают с меньшим энтузиазмом. А из-за них повышают нормы выработки. То же самое с рационализаторством: заставлять рабочего человека делать больше смысла нет. У него же зарплата от выработки не зависит, только от часов, проведенных на работе, от тарифной сетки. Если зависит, то немного, есть потолок: больше 350 рублей в месяц никому из рабочих не платят. Если бы зарплата зависела от выработки, на заводе могли миллионеры появиться, а это народу не надо. И начальникам это не надо, у них на бумаге все и так хорошо. А иначе получится, что они неправильные расценки написали, выговоры будут. То есть повышение производительности труда никому невыгодно.

Когда я работал токарем в Управлении Механизации СибАкадемСтроя в Новосибирске в 80-х, придумал несколько «рацух» и стал делать больше деталей. Ко мне подошел бригадир:

— Ты, парень, вот что. Если даже сделаешь 10 норм, все равно твоя зарплата не станет больше в 10 раз, максимум на 10%. Почетная грамота может еще светит. Оно стоит упахивания за станком? Косых взглядов товарищей по работе, которых будут песочить на партийных собраниях: мол, молодой может, а вы, опытные, почему не перенимаете?

— И что, мне теперь не перевыполнять план? — удивился я.

— Перевыполняй, но на 10-20%, не более. В остальное время повышай квалификацию, занимайся профсоюзными делами, помогай товарищам. Левачь, наконец, если ты такой работящий! На весь цех есть фонд заработной платы, он утвержден и давно не менялся. С чего бы ему меняться, цены в магазинах те же самые много лет. Если кто-то зарабатывает больше, значит, кому-то придется затянуть пояс. И они будут знать, кто виноват. И потом: детали не просто так нужны, это запчасти для бульдозеров. А их чинится определенное количество, получается твои детали лишние. Ржавеют, лишний расход металла. Короче: если ты собрался «высовываться», то делай карьеру в партии, не на рабочем месте. В рабочем коллективе выскочек не любят. Особенно если они бездумно повышают производительность труда.

— Так мы план никогда не выполним.

— Это уже моя забота, не беспокойся, наряды закрою, как надо.

Когда я работал в стройотряде в университете, для нас нормы выработки были снижены на четверть. То есть за ту же работу студенты получали на 25% больше. За это нас не любили местные рабочие и ненавидели шабашники. Рабочие хоть как-то могли получить премии или выбить больший фонд труда, в вот шабашники получали неофициально, наличными, чаще всего от частников. А люди свои кровные денежки считают намного лучше государственных и много «накрутить» не получалось. В результате мы за лето получили денег больше, чем «обычные» строители зарабатывают за год. Тяжело, конечно, по 12-14 часов каждый день без выходных, но все равно показатель того, что производительность труда в строительстве была низкая, ее можно было поднять в разы.

Я в лабе Института Катализа в 1988 году

Когда я работал в институте научным работником, казалось, попал в рай: ученые конкурировали между собой за открытие истины, но никто не получал особых преференций, будучи первооткрывателем. Открытие доставалось всем. При этом большинство ученых вокруг меня работали честно, с энтузиазмом. Это как бы капиталисты конкурировали между собой, но выигравший не становился миллионером, а делился прибылью с теми, кто не смог добиться результата. Но потом оказалось, что и здесь идеал не работал. Были «модные» темы, которые получали хорошее финансирование, кадры, валюту. Часто это темы «хайповые», которые можно было хорошо подать. Ты получал хороший оклад, карьерный рост, командировки за границу, доступ к дефициту. Прилично обеспечивал семью, если остальное не интересует. А то, что тема часто бессмысленная и тупиковая, никого не волновало: в науке таких тем полно и разбираются в них единицы.

Доктора и академики в отраслевых институтах десятилетиями не открывали ничего нового, тупо перемалывая старые темы. В общем, чуть интеллигентней, но в науке творилось то же, что во всей стране. Даже хуже: работяге нужно хоть что-то производить, «ученый» же мог просто присутствовать на рабочем месте и ничего делать. Когда родители настаивали на моем высшем образовании, они прямо говорили, что работяги упахиваются на заводе, вечно пот и мазутки (спецодежда в мазуте), а «ученые» ходят по заводу в белых халатиках. Хотя и получают меньше, зато пупок не рвут и здоровье не гробят. И не делают ни хрена, производительность труда растет по проценту в год, никаких новаций не внедряется. Надежда на то, что я нашел место, где люди работают не за деньги или из-за страха, а из внутренних побуждений, рухнула.

Все это примеры «уравниловки», большой проблемы социализма. Хотя мне думается, что это не его проблема, а основа, необходимая составляющая часть. Во-первых, плановой экономике не нужны лишние товары. Если спланировали правильно, то куда девать лишнее? Если же спланировали неправильно, то это идеологическая диверсия, чиновники все коммунисты, а партия никогда не ошибается. Во-вторых, уравниловка — эквивалент социальной помощи малоимущим, перераспределение богатства. Без нее в обществе появятся богатые рабочие, мелкая буржуазия, которую люто ненавидели остальные работяги и которая угрожала социалистическому строю.