Предтеча великого оркестра

Автор: Игорь Резников29 июня 1882 года указом императора Александра III для обслуживания дворцовых церемоний из музыкантов хоров (так именовались тогда военные оркестры) Кавалергардского и Лейб-гвардии Конного полков был образован Придворный музыкантский хор, первый профессиональный симфонический оркестр России. Во исполнение этого повеления была сформирована под председательством Принца Александра Петровича Ольденбургского комиссия, в состав вошли начальник штаба I Гвардейской пехотной дивизии полковник Аркадий Платонович Скугаревский, полковые адъютанты названных полков и генерал-майор барон Константин Карлович Штакельберг, назначенный начальником Придворного музыкантского хора - он прослужил в этой должности 35 лет. Константин Карлович написал несколько музыкальных произведений под псевдонимом Ceeste. Создал похоронный марш в память о погибших за Родину («Mortius plango»), «Молитву» – в память о великой княжне Ольге Николаевне, «Свадебный марш», посвященный бракосочетанию принцессы Луизы (урожденной графине Баттенбергской) и шведского кронпринца Густава Адольфа, романс «Замело тебя снегом, Россия».

Собрания комиссии проходили в июне и июле в Красном Селе и на квартире Принца Ольденбургского. Тогда же были утверждены Временное положение и штат Придворного музыкантского хора, главной задачей которого являлась «игра во дворцах в Высочайшем присутствии». В состав Придворного хора вошли 57 музыкантов гвардейских полков. При их отборе предпочтение отдавалось тем, кто владел двумя инструментами (духовым и струнным), поскольку одновременно создавалось два оркестра: духовой и симфонический. Оба оркестра могли быть востребованы в один и тот же день – во время завтрака во дворце играл духовой состав, за ужином – симфонический. В связи с тем, что таких исполнителей не хватило, было отобрано дополнительно десять иностранцев, проживших в России не менее пяти лет и готовых принять российское подданство.

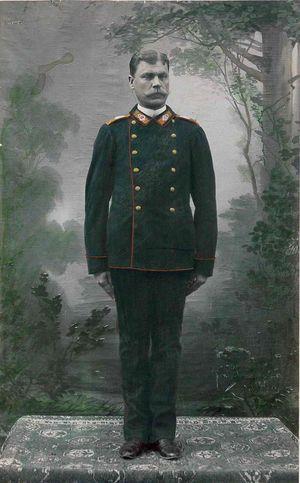

Придворный оркестр разместился в доме на углу Малой Конюшенной улицы и набережной Екатерининского канала, 9 (теперь канал Грибоедова). В здании был оборудован репетиционный зал, там же разместились библиотека и канцелярия, общая столовая и кухня. Музыканты, имевшие семьи, жили в небольших казенных квартирах, расположенных здесь же; одинокие располагались в общем помещении. Все музыканты получали жалование и имели право на пенсии из Придворного ведомства. Была утверждена парадная форма для музыкантов, скопированная с формы егерей императрицы Елизаветы Петровны, в каковую был обмундирован ее Придворный роговой хор. В этой форме музыканты играли во дворце и на торжественных приемах.  Кроме того, художниками была разработана повседневная форма и вицмундир.

Кроме того, художниками была разработана повседневная форма и вицмундир.

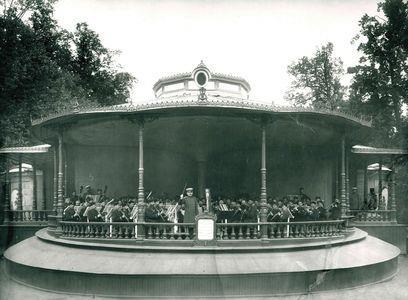

В 1897 году Придворный оркестр был выведен из подчинения Военному ведомству. Музыкантам оркестра присвоили звания артистов Императорских театров. С этого времени оркестранты в свободное от дворцовых мероприятий время могли участвовать в концертной жизни Санкт-Петербурга. Летней сценой для публичных выступлений оркестра стал Нижний парк в Петергофе.

Для работы с оркестром были приглашены именитые капельмейстеры: с 1882 г. –Мартин Григорьевич Франк, с 1888 г. – Герман Карлович Флиге и с 1907 г. – Гуго Иванович Варлих. В 1890-х годах с Придворным оркестром работали Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев, А. К. Глазунов, Э. Ф. Направник, Н. С. Голованов, а также Рихард Штраус и Артур Никиш.

с 1888 г. – Герман Карлович Флиге и с 1907 г. – Гуго Иванович Варлих. В 1890-х годах с Придворным оркестром работали Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев, А. К. Глазунов, Э. Ф. Направник, Н. С. Голованов, а также Рихард Штраус и Артур Никиш.

Начиная с 1896 г. Придворный оркестр регулярно приглашали в Царское Село для игры на официальных приемах, во время торжественных (устраиваемых для офицеров полков), а также фамильных завтраков и обедов, для игры с известными музыкантами, приезжавшими показать императорской семье свое мастерство владения тем или иным инструментом. Случалось играть оркестру и с самим императором: «23 марта 1901 г. во время обеда играл Придворный оркестр, по окончании обеда Николай II принял участие в игре оркестра, солировал на флейте».

Приглашением Придворного оркестра в Царское Село занималось Министерство Императорского двора. Начальнику оркестра барону Штакельбергу поступало распоряжение с указанием точного места и времени выступления. Так, в 1898 году: «6 сего мая в день рождения Государя Императора при высочайшем завтраке, имеющем быть в Большом Царскосельском Дворце, назначено играть Придворному Оркестру. К завтраку приглашено до 300 особ». По случаю «игры за Высочайшим завтраком» артисты духового оркестра отправлялись в Царское Село по железной дороге, по прошению Штакельберга предоставлялись два вагона второго класса для музыкантов Придворного оркестра, а также вагон для инструментов. Из документов известно, что обратно в Санкт-Петербург музыканты обычно возвращались на следующий день, следовательно, в Царском Селе для них были отведены помещения.

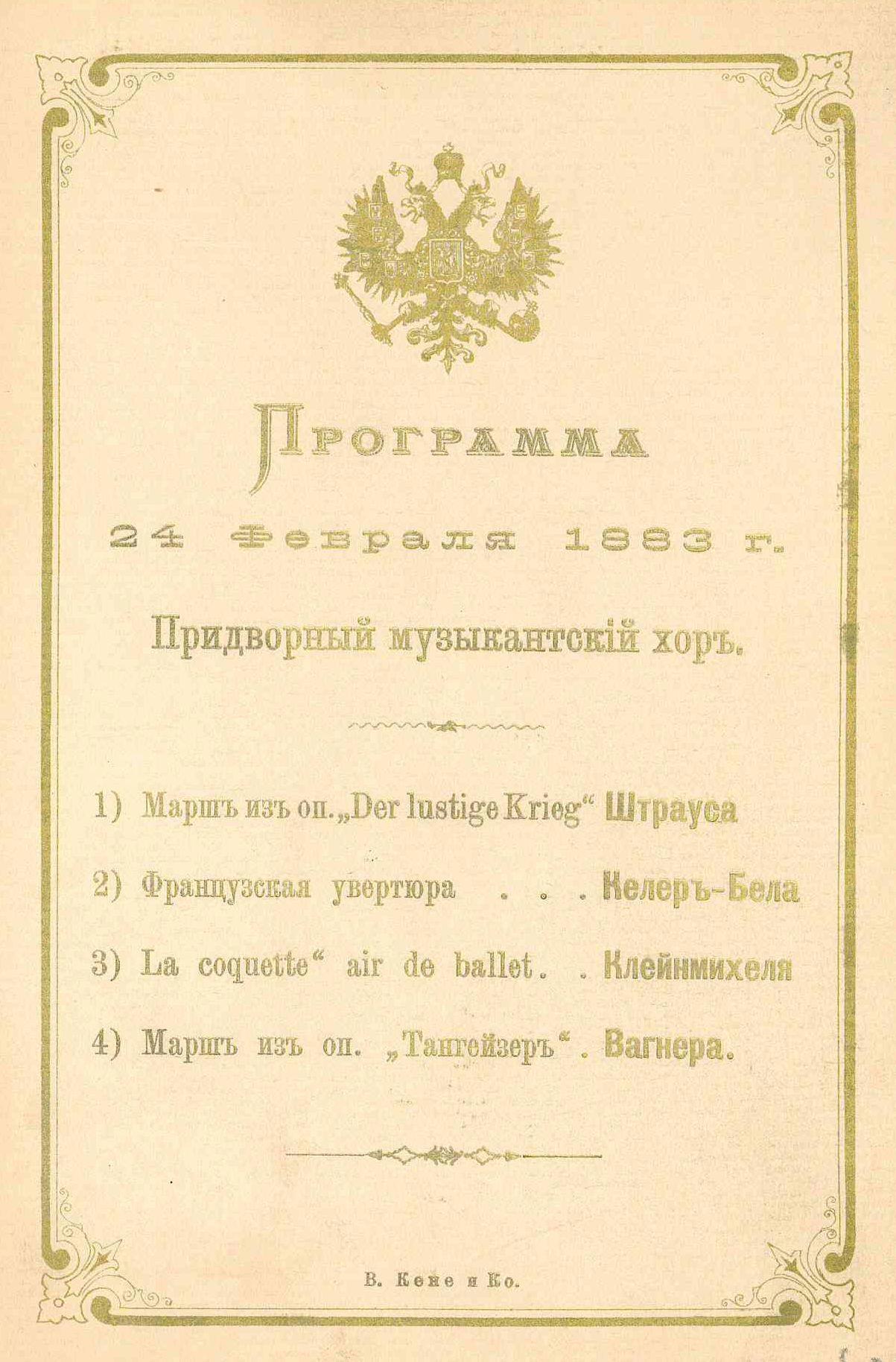

При составлении программы выступлений оркестра при Императорском дворе учитывались музыкальные пристрастия царской семьи, особенно это касалось личных праздников. Так, во время празднования дня тезоименитства императрицы Александры Федоровны 23 апреля («при условии ее хорошего самочувствия»), как правило приглашали Певческое общество «Лидертафель».

Музыка, исполняемая оркестром, была разнообразна, часто отображала модные музыкальные тенденции. Неизменными оставались только произведения Р. Вагнера и П. И. Чайковского, любимых композиторов царицы. Не многим отличался и музыкальный репертуар торжеств, проводимых по случаю дня рождения императора Николая II. Так, в 1899 году в день рождения царя состоялось торжественное принятие присяги великими князьями Михаилом Александровичем и Андреем Владимировичем в церкви Большого Царскосельского дворца. Во время торжественного завтрака, состоявшегося в честь этих двух событий, по традиции играл Придворный оркестр, расположившийся в «Зале с горкой». В программе прозвучали увертюра к опере «Жизнь за царя» М. И. Глинки, Увертюра к опере «Тангейзер» Р. Вагнера, Hymenée из оперы «Эсмеральда» Ж. Массне, вальс из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Le voix de cloches» (Голос колокола) А. Луиджини, сюита для оркестра «Карнавал» Э. Гиро, Танец скоморохов из оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова.

Значительная часть репертуара состояла фрагментов опер и балетов, по большей части иностранных, которые ставились в Мариинском и Большом театрах.  Многие из театрально-музыкальных критиков были недовольны сложившейся ситуацией, считая, что надо пропагандировать отечественных авторов, давать им возможность для самореализации. Постепенно ситуация менялась к лучшему. Показательно, что 21 марта 1914 года во время Высочайшего завтрака в Круглом зале Александровского дворца в присутствии принца и принцессы Румынских, Придворным оркестром был исполнен следующий репертуар: «Арагонская хота» М. И. Глинки, «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, «Хор крестьян» из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, Концертный вальс № 1 для оркестра А. К. Глазунова, «Колыбельная» С. И. Танеева, «Прерванные грезы» (Reverie interrompue) П. И. Чайковского и «Пляска персидок» из оперы «Хованщина» М. П. Мусоргского.На парадном обеде 6 июня 1914 года, устроенном в Большом зале Большого Царскосельского дворца в честь короля Саксонского Фридриха Августа II, звучала также только русская музыка.

Многие из театрально-музыкальных критиков были недовольны сложившейся ситуацией, считая, что надо пропагандировать отечественных авторов, давать им возможность для самореализации. Постепенно ситуация менялась к лучшему. Показательно, что 21 марта 1914 года во время Высочайшего завтрака в Круглом зале Александровского дворца в присутствии принца и принцессы Румынских, Придворным оркестром был исполнен следующий репертуар: «Арагонская хота» М. И. Глинки, «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, «Хор крестьян» из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, Концертный вальс № 1 для оркестра А. К. Глазунова, «Колыбельная» С. И. Танеева, «Прерванные грезы» (Reverie interrompue) П. И. Чайковского и «Пляска персидок» из оперы «Хованщина» М. П. Мусоргского.На парадном обеде 6 июня 1914 года, устроенном в Большом зале Большого Царскосельского дворца в честь короля Саксонского Фридриха Августа II, звучала также только русская музыка.

Иногда свое мастерство владения инструментом в царскосельских дворцовых апартаментах демонстрировали популярные исполнители. 15 декабря 1902 г. императорская семья с приглашенными гостями собралась для того, чтобы послушать выдающегося скрипача-виртуоза Яна Кубелика, исполнявшего программу под аккомпанемент Придворного оркестра под управлением капельмейстеров Г. Флиге и Г. Варлиха. В своем дневнике Теляковский оставил об этом незаурядном исполнителе следующий отзыв: «Сегодня вечером был в концерте в Дворянском собрании, где играл скрипач Ян Кубелик. Техника его поразительная, трудно себе представить что-нибудь подобное, но он молод и сам не чувствует того, что играет». 19 января 1914 г. перед императорской семьей выступил дирижер-вундеркинд Вилли Ферреро. Выступление восьмилетнего музыканта впечатлило императорскую семью. Николай II записал в своем дневнике несколько строк: «Он дирижирует без нот и с большим знанием и огнем». По ходатайству начальника Придворного оркестра К. К. Штакельберга Ферреро был награжден золотыми часами с цепочкою и нагрудной золотой медалью «За усердие» на Станиславской ленте.

Последнее выступление Придворного оркестра в Царском Селе, если основываться на записях в камер-фурьерских журналах, состоялось 11 июня 1914 года – оркестранты были приглашены для игры в Круглом зале Александровского дворца, где в честь прибытия Английской эскадры был сервирован Высочайший завтрак.

В марте 1917 Придворный оркестр стал Государственным симфоническим оркестром России. С 1917 по 1920 оркестром был приглашен руководить С.А. Кусевицкий, выдающийся дирижер своей эпохи. В сложный исторический момент, после отъезда Кусевицкого за границу, оркестр находился под угрозой расформирования. В 1921 году нарком просвещения А.В. Луначарский способствовал организации нового научно-просветительского учреждения, получившего название Петроградской Филармонии, ядром которого стал Государственный оркестр. Так было положено начало одному из лучших оркестров мира, нынешнему Заслуженному коллективу России академическому симфоническому оркестру Санкт-Петербургской филармонии.