Флешмоб - рецензия на несуществующее произведение!

Автор: Павел МарушкинНе хотите поучаствовать? Это интересная разминка для ума - и очень оригинальный жанр; сам Лем отдал ему должное! Итак:

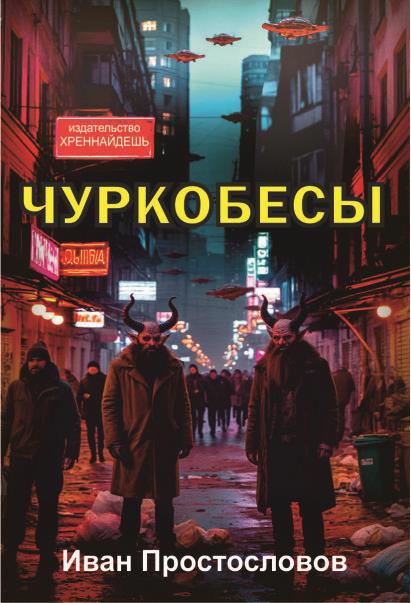

Роман Ивана Простословова «Чуркобесы», безусловно, написан на злобу дня. Как верно подметил литературный критик Владимир Васильевский – эта книга наполовину сатира, наполовину провокация; невозможность увидеть её в бумажном виде так же естественна и понятна современному читателю, привыкшему уже к ползучей цензуре, как и скандальная популярность в виде сетевом. Но помимо едкого юмора и общественно-политической карикатуры, это, как ни странно, ещё и философское произведение; отголоски Достоевского и извечных русских вопросов звучат в тексте весьма явственно.

Местом действия выступает Россия недалекого будущего; точной даты событий автор не раскрывает, но текст полон намеков вроде «…Коля надел любимую свою старую футболку с облезлым, но всё ещё читаемым принтом «И снова Zдравствуйте!», времен второй русско-украинской».

Страна пережила некий Катаклизм, хотя природа его и не раскрывается: об этом, как и о Храме, который Катаклизм разрушил, упоминается вскользь, как о чем-то всем известном и не требующем дополнительных комментариев. Катаклизм затронул не только вещные, но и глубинные, метафизические пласты бытия; в земле открылись дыры, и оттуда на свет хлынули жители подземья. Поначалу диковинный народ (автор описывает их как темноликих, заросших «диким волосом» и с маленькими рожками на лбу) вызвал некое настороженное сочувствие; но вскоре чуркобесы заполонили города и мало-помалу начали теснить коренное население. Сильные взаимовыручкой, обладающие страстью к деньгам и неуемной жаждой любой, пускай даже самой маленькой, власти, они проникают во все сферы жизни – и исподволь, незаметно начинают менять саму мирооснову; что называется, вкус реальности. Традиции же и обычаи этого племени таковы, что вызывают лишь оторопь и отвращение.

К чести автора надо сказать: в отличие от Сорокина, он не смакует всяческие мерзости. О них упоминается вскользь, это всего лишь штрихи в наброске новой реальности: ритуальные жертвоприношения животных на улицах городов, загаженные подземные переходы с «чиркашами» на кафельных стенах, сальные взгляды и непристойные предложения, неизменно сопровождающие рискнувших выйти из дома в одиночку девочек и женщин... К моменту описываемых событий чуркобесские диаспоры укоренились во всех крупных городах и пробрались во власть; они пользуются теми же гражданскими правами, что и коренное население, их дети ходят в те же школы...

«Антон притормозил, объезжая пробку у школьного блок-поста: похоже, тут намечался какой-то праздник, а может, торжественная линейка – детишек за проволочным ограждением толпилось немало.

– Рогатых-то сколько! – заметил Коля. – Больше половины, наверное! И бородатые почти все!

– Так у них физиология такая, – отозвался Антон. – Сверхвысокий тестостерон. К двенадцати годам обрастают. А насчет половины – тут ты, брат, загнул... Есть распоряжение – если чуркобесских детей в школе больше тридцати процентов, классы расформировывают и делают для них сводный. Это не афишируется, но иначе никак – остальным учиться невозможно… Не дадут просто».

Главный герой книги – Николай; в первых главах мы видим его мальчишкой-подростком, в конце он уже молодой человек. Будучи сиротой на иждивении старенькой бабушки, Коля живет в полузаброшенной деревне; после её смерти мальчика забирает в город Антон – врач и волонтер попечительской службы.

Образ Антона, пожалуй, один из самых светлых в романе; несомненны авторские аллюзии с Чеховым – у Простословова вообще много подобных пасхалок. Помимо профессиональной и волонтерской деятельности, Антон имеет ещё одну, подпольную сторону жизни – он участвует в движении, защищающем права чуркобесских женщин; это что-то вроде знаменитой «подземной железной дороги», движения аболиционистов 19 века в Америке. По законам подземья, женщина является собственностью мужчины – сперва в семье, где родилась, потом в семье мужа. Наверху это правило тоже соблюдается: негласно, но неукоснительно. Впрочем, отдельные чуркобешенки, насмотревшись обычаев «верхнего мира», находят в себе силы восстать против такого уклада вещей.

« – Чего так долго? – спросил Антон, – Я жду его, жду…

– Да стяжки пластиковые забыл, как на грех,– с досадой поморщился Коля. – И, главное, почти полная пачка в кармане была! А тут куртку другую надел – ну, и… А в метро без них никак. Со свободными руками, говорят, не пустим; правила перевозок… Пидоры.

– Не ругайся, тут дамы... Попросил бы у кого-нибудь!

– Ну, знаешь, стяжки клянчить – такое себе… Пришлось топать на остановку, беспилотку ждать… Дамы?

– Ты давай к столу. Хочу тебя кое с кем познакомить… Середа, это Николай. Коля – Середа, моя нынешняя подопечная.

Коля с любопытством взглянул на девушку, ободряюще улыбнулся. Середа вежливо кивнула и тут же застенчиво опустила глаза. Надо же – почти как наши девчонки с виду; если бы не рожки на лбу, не отличить! И без загара этого их чумазого, подземного…»

Итак, Антон предоставляет убежище чуркобешенке; но той же ночью её соплеменники вламываются в дом и увозят обоих в неизвестном направлении. Николай, узнав о случившемся, изо всех сил пытается добиться справедливости, но тщетно. Полиция бездействует; а когда юноша начинает настаивать – арестовывает его самого, обыскав и придравшись к остро заточенному карандашу в нагрудном кармане. Освободившись спустя несколько суток и поняв, что может рассчитывать лишь на себя самого, Николай принимается за поиски самостоятельно – и попадает в ловушку. Что характерно, подстроена она не чуркобесами; те – лишь исполнители в хитрой мошеннической схеме, в результате которой главный герой теряет все деньги и попадает в рабство.

Затащенный в подземный мир (и, метафорически, на нижние планы бытия) через ложный тандыр в чуркобесской обрыгаловке, Коля знакомится с товарищами по несчастью – Михеем и Саввой. Последний – личность в высшей степени замечательная: сектант, исповедующий ересь простословов (помним фамилию автора и его страсть к языковым играм, да?)

«– Ты пойми, Николка: божье слово простое, – молвил Савва. – Господь хитроумства не терпит; хитрое да заковыристое – оно от диавола. Вот простословие наше исказили – православьем назвали; и что вышло? Мздоимство одно, да мужеложство, да богатство неправедное, тьфу! Сам, небось, видел: в церкву войдешь – от злата глаза слепит; а злато – это что? Диавольский металл, самый что ни на есть… Ты к слову приглядись: зла-то. Зла, значит, немеряно! Просто сказано; не в бровь, а в глаз! Да только забыл нонешний народ о простоте… Да что с них взять, вином причащаются!

– А чем надо, дядь Сав? – подал из своего угла ямы голос Михей.

– Как чем? Водкой, конечно! Самый наш русский напиток; не зря ведь придумано – какие люди, такое и питьё… Первое дело – крепкая, ибо русский человек крепок духом. Второе – прозрачная, без хитрости всякой. Вон, у англиканцев, виски ихнее… Вроде и крепко, а цвет нечистый, ржавый – заржавели душой, значит… Ну, и третье дело – горькая. Как жизнь наша, тут всё по-честному, аж корёжит! А допьешь её, родимую, до дна – и на душе тепло… С вина разве так будет? Язык вяжет, сладостью прельщает, цветом манит… Нет, не для русского человека такое. Вино пусть французы вон пьют, им в масть, хурли-мурли!»

Надо сказать, крещендо религиозной темы звучит в романе постоянно. Это и упомянутый уже Храм, с большой буквы – некая поврежденная Катаклизмом национальная реликвия, с которой связывают многие чаяния и на восстановление которой собирают средства СМС-ками; это и размышления героев о чуркобесской вере и о том, что именно она является средоточием и первопричиной творимого подземным народом зла. Описывая злоключения Николая, автор в какой-то момент приводит его на берег чуркобесской святыни, подземного нефтяного озера с черным камнем-островом посередине – аллюзия более чем прозрачная.

Бежав из плена (Савва не захотел последовать за ним по религиозным соображениям, а Михей так и вовсе соблазнился принять веру подземных – у него после этого проросли на лбу маленькие рожки), пройдя тёмными путями, сразившись с врагами, едва избегнув чрева хтонических чудовищ, израненный главный герой выбирается, наконец, на поверхность. Он духовно надломлен, ибо не выполнил своей миссии, не смог спасти друга – да и того Николая, что пытался это сделать, больше нет: слишком многое он повидал, слишком сильно изменился.

«Над горами вставало солнце; и в нарождающемся свете дня глазам его предстал город – такой, которого просто не может существовать на свете. Сверкающие башни возносились вверх на многие сотни метров; ажурное кружево арок и мостов раскинулось меж скалистых утесов – и еле заметные на таком расстоянии, сновали блестящие серебряные точки летучих машин, бесчисленные, словно стаи мошек над озерной гладью…»

Автор оставляет на распутье не только главного героя, но и нас, читателей. Открытый финал, названный некогда критиком Владимиром Васильевским «проклятием и благословением русской литературы», реализован здесь в полной мере. Так что это было – предсмертное виденье? Или Николай, пройдя испытания, удостоился некой новой, лучшей реальности? Или это, символически, тот самый Град на Холме из откровений Иоанна? А может, это своего рода аллегория – овеществленная мечта, к которой герой будет теперь всю жизнь стремиться?

Не знаю. Каждый волен выбирать сам.