Знаменитая Ленинградка

Автор: Игорь Резников Если спросить даже у людей, далеких от музыки, какое музыкальное произведение в первую очередь ассоциируется у них с Великой Отечественно войной и Победой, многие, если не все, ответят: «Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича».

Если спросить даже у людей, далеких от музыки, какое музыкальное произведение в первую очередь ассоциируется у них с Великой Отечественно войной и Победой, многие, если не все, ответят: «Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича».

«Притворившись нотной тетрадкой

знаменитая Ленинградка

возвращалась в родной эфир…»

Анна Ахматова

Седьмая Шостаковича, поистине, настолько великое произведение, что ему посвящены тома исследований, сотни, если не тысячи статей, очерков, научных работ. Рассказывая сегодня о «Ленинградской симфонии», я не хочу повторять то, что вы уже и без меня отлично знаете. Дополню ваше представление о симфонии лишь интересными, не слишком известными фактами и свидетельствами, касающимися истории ее создания и ее первых исполнений.

Но и этого материала оказалось многовато для одного очерка. Поэтому я решил разделить свой пост на два. В первом речь пойдет об истории создания симфонии и ее первых исполнениях. Во втором – о ленинградской премьере.

Своей симфонией Шостакович опроверг мнение, что создать монументальное произведение невозможно без солидной временной дистанции, отделяющей автора от изображаемых событий. Гигантская музыкальная фреска о грозном бедствии человечества была создана в самом начале Великой Отечественной войны, причем три ее части из четырех – в осажденном Ленинграде.

Впрочем, самый, наверное, известный эпизод симфонии, «тема фашистского нашествия», зародился еще до начала Великой Отечественной, в конце 30-х годов. Композитор показывал эту тему своим младшим коллегам и своим студентам в Ленинградской консерватории, но отложил ее, не исполнив и не опубликовав, как оказалось, до будущих времен.

22 июня 1941 жизнь Шостаковича, как и всех его соотечественников, круто изменилась. Прежние планы оказались перечеркнутыми. Он встретил войну в своем родном городе – Ленинграде. Делал аранжировки для концертных бригад, отправлявшихся в действующие части. Естественно, роялей на передовых не было, и композитор перекладывал аккомпанементы для небольших ансамблей. Вместе с другими ленинградцами Дмитрий Дмитриевич участвовал в обороне города: работал на строительстве противотанковых укреплений, был бойцом противопожарной обороны, по ночам дежурил на чердаках и крышах домов, тушил бомбы - «зажигалки», жил на казарменном положении в консерватории. Но главное - в первые же недели войны он начал писать Седьмую симфонию, ставшую одним из важнейших его произведений. Композитор работал с беспримерным усердием и творческим подъемом, хоть и писать удавалось урывками. После Шостакович вспоминал:

"В перерывах между работой я выходил на улицу и с болью и гордостью смотрел на любимый город. Он стоял опаленный пожарами, испытавший все страдания войны. Ленинград боролся. Это была мужественная борьба".

Летом была закончена первая часть. В сентябре, уже в блокированном Ленинграде, подвергавшемся артиллерийским обстрелам и воздушным налетам, композитор создал вторую часть, показал ее коллегам. Начал работу над третьей частью. 1 октября по специальному распоряжению властей его вместе с женой и двумя детьми самолетом переправили в Москву. Оттуда через полмесяца поездом он отправился дальше на восток. Первоначально планировалось ехать на Урал, но Шостакович решил остановиться в Куйбышеве (теперь Самара). Здесь базировался Большой театр, было много знакомых, которые на первое время приняли композитора с семьей у себя, пока ему не была выделена комната, а в начале декабря — двухкомнатная квартира. В нее поставили рояль, переданный на время местной музыкальной школой.

27 декабря 1941 года Шостакович полностью закончил симфонию. В отличие от первых трех частей, созданных буквально на одном дыхании, работа над финалом продвигалась медленно: было тоскливо, тревожно на душе. Мать с сестрой остались в осажденном Ленинграде, переживавшем самые страшные, голодные и холодные дни. Боль за них не оставляла ни на минуту. Шостакович сознавал, что в симфонии, посвященной событиям войны, все ожидают торжественного, победного, пафосного финального апофеоза. Но он понимал, что пока это будет рано, и писал так, как подсказывало сердце. И все же финал, написанный в те страшные дни, когда танковые дивизии Гудериана подступили к окраинам Москвы, дышит оптимизмом и уверенностью в победе.

Шостакович писал: «Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных качествах человека, о нашей прекрасной природе, о гуманизме, о красоте».

Конечно, Шостаковичу хотелось, чтобы симфонию исполнил любимый оркестр — оркестр Ленинградской филармонии под управлением Мравинского. Но он был далеко, в Новосибирске, а власти настаивали на срочной премьере: исполнению симфонии, которую композитор назвал Ленинградской и посвятил подвигу родного города, придавалось политическое значение. Поэтому Седьмая симфония впервые была исполнена 5 марта 1942 года в Куйбышеве оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда.

Исполнение симфонии транслировалось радиостанциями на территории как Советского Союза, так и за границу, а открывало трансляцию выступление Шостаковича.

Второе исполнение прошло 29 марта в Москве, также под управлением С. Самосуда. Чуть позже произведение наконец-то попало в руки оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, находившегося в то время в эвакуации в Новосибирске.

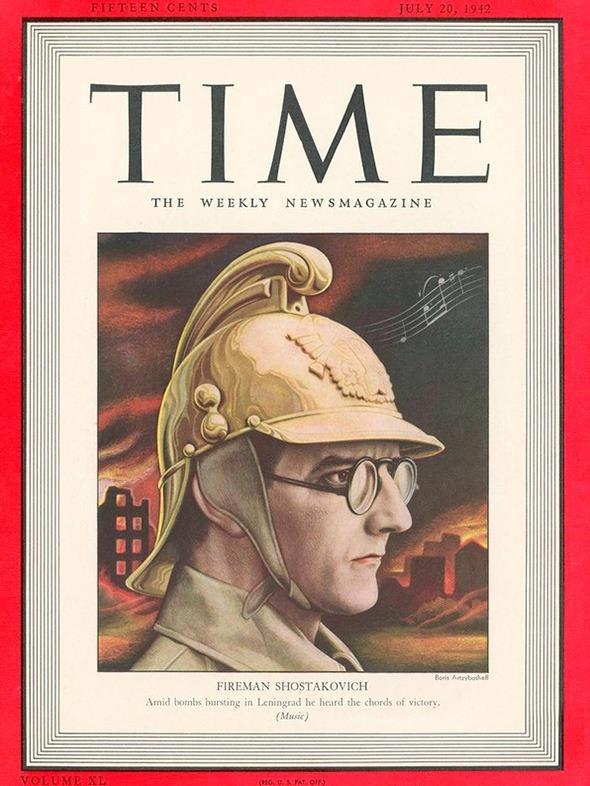

Зарубежная премьера Седьмой симфонии датируется 22 июня 1942 года - в Лондоне ее исполнил Лондонский симфонический оркестр под управлением Генри Вуда. Американская премьера состоялась 19 июля 1942 года в Нью-Йорке - произведение исполнил Симфонический оркестр Нью-Йоркского радио под управлением дирижера Артуро Тосканини. Развернувшийся в США спор за право быть первым исполнителем решил сам Шостакович — он отдал предпочтение человеку, который покинул родную Италию из-за нежелания сотрудничать с фашистским режимом. Через мир, охваченный огнем войны, полетел тогда самолет с драгоценными микропленками, В 1942—1943 гг. в США симфония прозвучала с концертных площадок 65 раз. Именно тогда Шостакович попал на обложку журнала Time.  В это время Дмитрий Дмитриевич получил телеграмму:

В это время Дмитрий Дмитриевич получил телеграмму:

Большое удовольствие и честь иметь возможность поздравить величайшего музыкального гения, ныне существующего в России, и послать горячий привет ему и храбрым товарищам, ведущим тягчайшую борьбу за себя и за великое дело союзников. Я убежден, что окончательная победа за нами. С сердечным приветом

Чарли Чаплин.

Началось победное шествие Ленинградской симфонии по земному шару.

В феврале 1942 года «Правда» опубликовала статью Алексея Толстого с очень образным разбором симфонии. Хочется его привести.

«Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. Постараемся (хотя бы отчасти) проникнуть в путь музыкального мышления Шостаковича — в грозные темные ночи Ленинграда, под грохот разрывов, в зареве пожаров, оно привело его к написанию этого откровенного произведения. Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с черными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний. Симфония прозрачна в своей огромной сложности, она и сурова, и по-мужски лирична, и вся летит в будущее, раскрывающееся за рубежом победы человека над зверем.

...Скрипки рассказывают о безбурном счастьице, — в нем таится беда, оно еще слепое и ограниченное, как у той птички, что «ходит весело по тропинке бедствий»... В этом благополучии из темной глубины неразрешенных противоречий возникает тема войны — короткая, сухая, четкая, похожая на стальной крючок.

Оговариваемся, человек Седьмой симфонии — это некто типичный, обобщенный и некто — любимый автором. Национален в симфонии сам Шостакович, национальна его русская рассвирепевшая совесть, обрушившая седьмое небо симфонии на головы разрушителей.

Тема войны возникает отдаленно и вначале похожа на какую-то простенькую и жутковатую пляску, на приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Как усиливающийся ветер, эта тема начинает колыхать оркестр, она овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов, со своими железными крысами, поднимается из-за холма... Это движется война. Она торжествует в литаврах и барабанах, воплем боли и отчаяния отвечают скрипки. И вам, стиснувшему пальцами дубовые перила, кажется: неужели, неужели уже все смято и растерзано? В оркестре — смятение, хаос.

Нет. Человек сильнее стихии. Струнные инструменты начинают бороться. Гармония скрипок и человеческие голоса фаготов, могущественнее грохота ослиной кожи, натянутой на барабаны. Отчаянным биением сердца вы помогаете торжеству гармонии. И скрипки гармонизируют хаос войны, заставляют замолкнуть ее пещерный рев.

Проклятого крысолова больше нет, он унесен в черную пропасть времени. Слышен только раздумчивый и суровый — после стольких потерь и бедствий — человеческий голос фагота. Возврата нет к безбурному счастьицу. Перед умудренным в страданиях взором человека — пройденный путь, где он ищет оправдания жизни.

За красоту мира льется кровь. Красота — это не забава, не услада и не праздничные одежды, красота — это пересоздание и устроение дикой природы руками и гением человека. Симфония как будто прикасается легким дуновением к великому наследию человеческого пути, и оно оживает.

Здесь, к сожалению, не говорится о второй части симфонии. Попробую описать ее так, как представляю себе. Это скерцо, но необычное для Шостаковича - лирическое, благородное, простое и сердечное. Первая тема – изящный, даже ласковый танец. Ее дополняет вторая, задумчиво звучащая у гобоя. Но средний эпизод навевает странные видения. Острые, крикливые звучания рождают карикатурный, искаженный образ, исполненный какого-то лихорадочного возбуждения. Неустроенность мира отравляет блаженный покой. Это накладывает отпечаток на начальные темы скерцо, которые, вновь возвращаясь, звучат теперь приглушенно и печально.

Предоставим опять слово А.Н. Толстому.

Третья часть симфонии — это ренессанс, возрождение красоты из праха и пепла. Как будто перед глазами нового Данте силой сурового и лирического раздумья вызваны тени великого искусства, великого добра.

Заключительная часть симфонии летит в будущее. Перед слушателями раскрывается величественный мир идей и страстей. Ради этого стоит жить и стоит бороться. Не о счастьице, но о счастье теперь рассказывает могущественная тема человека. Вот — вы подхвачены светом, вы словно в вихре его... И снова покачиваетесь на лазурных волнах океана будущего. С возрастающим напряжением вы ожидаете... завершения огромного музыкального переживания. Вас подхватывают скрипки, вам нечем дышать, как на горных высотах, и вместе с гармонической бурей оркестра, в немыслимом напряжении вы устремляетесь в прорыв, в будущее, к голубым городам высшего устроения...»

Через месяц после премьеры Шостакович был удостоен Сталинской премии. Но композитор мечтал о том, чтобы его симфония прозвучала там, где оставалось его сердце – в Ленинграде.Продолжение завтра.