“Дикая охота короля Стаха”: Страшный фильм моего детства оказался атмосферным и глубоким

Автор: Анна КонстантиноваНа самом деле у меня еще несколько таких же детских страхов припасено. Чувствую, что буду их прорабатывать. С “Дикой охотой” вышло вполне удачно, тридцать с фостиком лет спустя я пересмотрела его с огромным удовольствием и прочитала к тому же первоисточник - повесть Владимира Короткевича, которая считается классикой белорусской литературы.

Фильм оказался именно таким, каким запомнился из детства: нудноватым и мрачным… то есть философским и атмосферным. Ну ладно, если серьезно, у него есть и плюсы и минусы, давайте обо всем по порядку.

Кратко о сюжете, он при экранизации практически не пострадал

Конец 19 века. В белорусскую глубинку приезжает ученый-фольклорист Андрей Белорецкий, собиратель легенд, и случайно оказывается старом, ветшающем замке Болотные Ялины, где в полной изоляции от мира и одиночестве живет последняя представительница некогда славного рода Яновских.

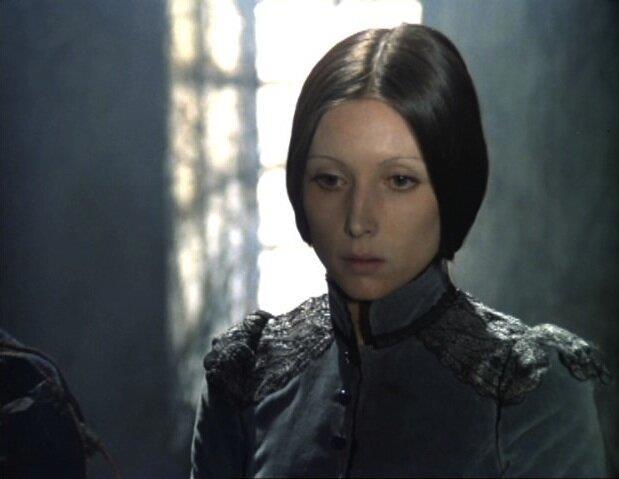

Бедная девушка недавно потеряла отца и сходит с ума от страха перед призраками, которые бродят по коридорам замка и скачут по болотам у его стен.

Она обречена погибнуть от родового проклятия, которое на их род наслал ее непутевый предок. Поэтому она не должна выходить гулять на торфяные болота по ночам, пока силы зла властвуют безраздельно…

Если вдруг на вас повеяло чем-то знакомым, можете не сомневаться - не показалось. И дальше сходство с известным романом Конан Дойля будет только нарастать. Его активно обсуждают сегодня.

Что тут можно сказать? Различий между “Дикой охотой короля Стаха” и “Собакой Баскервилей” все же больше, чем между “Волшебниками” из страны Оз и Изумрудного города, хотя во многих сюжетных перипетиях они прослеживаются.

Тем не менее, повесть “Дикая охота короля Стаха” в 1968 году стала событием в белорусской литературе. Ее любят и ценят за великолепный национальный исторический колорит, прекрасно выписанный мир угасающей шляхты, которая агонизирует и отравляет все вокруг.

Это во многом разговор о смене эпох и о том, как старые тени с трудом уползают в свои темные углы. Учитывая, что мы с вами тоже живем на сломе эпох - аналоговой и цифровой, такие вещи становятся интересными и наводят на размышления. Вот в таких декорациях разворачивается довольно интересная мистическо-детективная история.

У повести есть еще один важный мотив - это искренняя печаль автора о судьбе своего народа.

На взгляд современного читателя, который уже давно не бывал на партсобраниях, трагической социальной составляющей в книге, пожалуй, многовато. В этом отношении фильм, снятый Валерием Рубинчиком, гораздо лучше сбалансирован. Он сохранил основной посыл, сумел передать атмосферу глухой, дремучей глубинки, в которой ты не найдешь справедливости и защиты перед самодурством отдельных несознательных призраков, однако слишком на тему судеб родины не западает.

Интересно, что писатель остался от таких изменений в разочаровании, но спорить с режиссером не стал, признавая его право на собственное видение.

Сохранилась фраза Владимира Короткевича, выданная после просмотра чернового варианта фильма. Когда зажегся свет в зале, он сказал: «Хлопцы, хто пойдзе за каньяком?» Хотя сам в это время не пил.

Обычная, кстати, история, когда авторы оказываются от экранизаций их произведений в диапазоне чувств от “Меня не до конца поняли!” до “Ну что за хрень наснимали?”, у меня есть об этом целая статья.

Тем не менее, фильм вышел на экраны в 1979 году и считается первым советским мистическим триллером! В главной роли снялся Борис Плотников, что уже дает ему стопятьсот очков моей лояльности. Актер великолепно подошел для образа интеллигентного, но решительного и трезво настроенного ученого, который способен разогнать старые тени и найти выход из самого запутанного тупика.

Мне в книге очень понравился момент, показывающий характер этого персонажа: когда он впервые слышит за дверью шаги призрака, то быстро хватает кочергу и бежит выяснять, кто это тут надумал бедную девушку пугать, а потом еще эту кочергу в неясную тень запускает со всей дури. Прекрасная здоровая реакция мужчины на неизвестность.

И линия отношений его с хозяйкой замка выписана тонко и неторопливо: от первого взгляда на девушку: “худая и даже некрасивая” (ага, это же слова-синонимы в те времена) до понимания ее чистой, светящейся натуры, которая постепенно раскрывается перед ним, как цветок под солнцем.

Фильм тут, возможно, немного отстает, но зато в нем отлично показаны сцены редких счастливых минут героев - очень уютные, семейные и радостные.

Действие фильма разворачивается в антураже Подгорецкого замка (во Львове), и можно рассмотреть те же интерьеры, что и в “Трех мушкетерах”. Там еще несколько замков засветились, в общем, создатели не экономили на атмосферных моментах, создавали их с фантазией и любовью.

Если сравнивать с современными триллерами, фильм немного затянут, но неторопливость в данном случае - это важная часть его настроения. Мне немного подпортил впечатление Борис Хмельницкий в роли знатного белорусского пана, но это лично мое мнение.

Фильм взял много премий, включая иностранные, и до сих пор довольно высоко оценивается у историков кино.

А наша любимая “Собака Баскервилей” была снята буквально пару лет спустя. И в визуальном плане, мне кажется, “Дикая охота” частично показала этому фильму путь.

Еще хотелось бы сейчас рассказать про мифологическую основу этой истории - легенде о призрачных охотниках, но там материала еще на такой же объем текста, поэтому оставлю до следующей статьи.

Буду рада услышать ваше мнение о фильме и повести. Мне оба произведения показались местами очень современными и актуальными, но местами - четко показывающими приметы своего времени. Поэтому, возможно, не всем они сегодня понравятся.

На следующем фото - постановка оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха», написанная в 1989 году и восстановленная четыре года назад в Большом театре Беларуси.