Охота на дикие миноносцы – патрон 6mm U.S.N.

Автор: Андрей Уланов

3 июля 1898 года рассветная тишина около пока еще испанского порта Сантьяго-де-Кубе внезапно сменилась грохотом пушек. Блокированная американцами эскадра испанского контр-адмирала Сервера пыталась выполнить приказ о прорыве в Гавану. Шансов на победу в бою у испанцев было мало, а вот надежда ускользнуть имелась – особенно у двух новейших эскадренных миноносцев "Фурор" и "Плутон", только два года назад сошедших со стапелей шотландской фирмы "Томпсон". Правда, им при прорыве "прилетело" от больших американских кораблей, но основным их противником стала канонерка "Глостер" – бывшая яхта финансиста Д.Моргана. Формально американец уступал двум испанцам по вооружению, но реальный бой не всегда укладывается в цифры справочников. С дистанции 2500 ярдов "Глостер" начал обстрел из орудий, а при сближении на 1200 ярдов к стрельбе подключились два 6-мм пулемета Кольта. Ответный огонь испанцев был частым… и не точным. Ни один снаряд или пуля в "Глостер" так и не попали. В итоге один "испанец" взорвался и затонул, второй поднял белый флаг. Согласно рапорту командира "Глостера", спасенные испанцы упомянули о "смертельном действии 6-мм пулеметов, прошивавших корабли насквозь".

"Битва при Сантьяго" стала грандиозным триумфом американского флота, на фоне которого остался практически незамеченным успех патрона 6mm U.S.N. В его короткой карьере это был, наверное, единственный случай, когда он получил шанс выполнить работу, для которой был создан.

Появление в середине XIX века бронированных боевых кораблей стало началом очередного, теперь уже на море, соревнования снаряда с защитой. Вот только новым владыкам морей угрожали не только громадные пушки. Смертельно "ужалить" шестовой, а затем и самодвижущейся миной – торпедой – могли отныне и совсем небольшие кораблики. У них не имелось брони, однако небольшие размеры и высокая скорость делали их чрезвычайно трудной целью для крупнокалиберных, но, увы, неповоротливых пушек. Для защиты от этой угрозы броненосцы начали "обрастать" многочисленной мелкой, зато куда более развортистой и скорострельной "противоминной", а точнее, противоминоносной артиллерией. А еще, хоть скорость у тогдашних торпедоносцев была поменьше, чем у самолетов Второй Мировой, военные моряки вполне оценили, что по быстро движущейся в условиях плохой видимости цели хорошо стрелять из чего-то вроде пулемета. Очередь, хлестнувшая по палубе и рубке тогдашней миноноски, могла бы натворить немало дел. Но все же самым верным способом остановить идущий в торпедную атаку кораблик заключался в выводе из строя парового котла. Старые пули – низкоскоростные, безоболочечные – для этого подходили не очень хорошо. А вот новые…

В конце XIX века флот США даже в самых смелых мечтах не замахивался на первое место в мировом рейтинге, прочно и надежно, как тогда казалось, занятое британским Royal Navy. Но если армия США после Гражданской войны в основном занималась "антитеррористическим операциями" против индейцев, а наиболее вероятным противником числила Мексику, то задачи флота уже выглядели куда более обширно. "Защита интересов США" могла включать, как и оборону посольств, так и высадку достаточно крупных десантов для помощи "нужным людям" или просто наведения порядка – разумеется, такого, который бы устраивал Вашингтон.

Исходя из этих задач, военные моряки и сформулировали требования к перспективному стрелковому вооружению. Требовалось, чтобы новый патрон:

1) Мог удачно использоваться как для винтовки, так и для пулемета.

2) Имел высокую пробиваемость.

3) Небольшой вес, поскольку для бойца десантной партии было желательно взять в носимый запас как можно больше патронов.

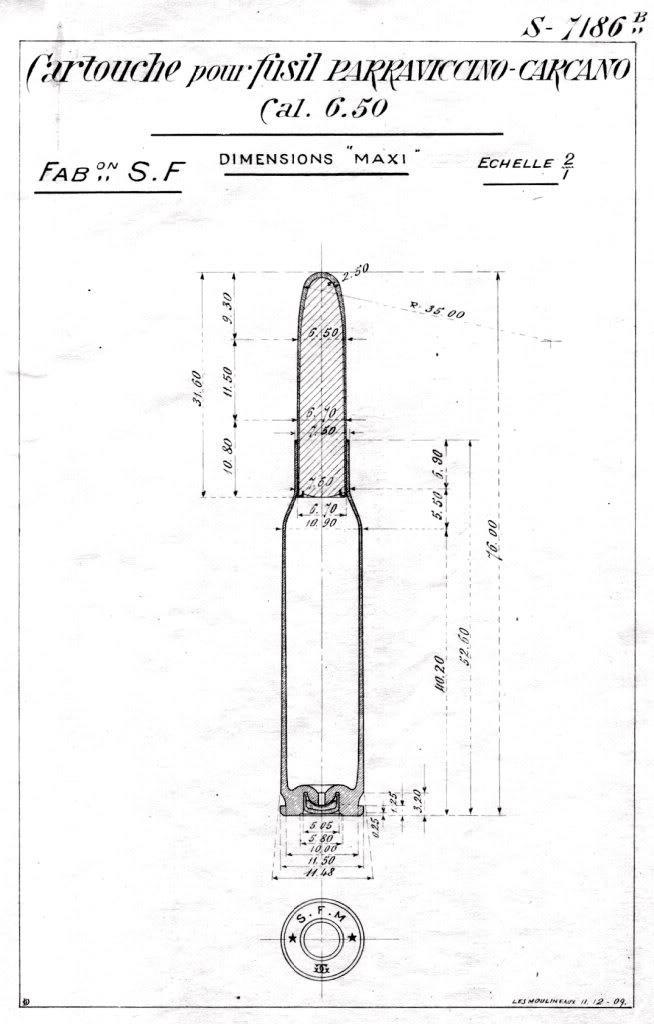

Итогом стало появление на свет патрона 6mm Lee Navy (6 × 60mmSR) , как принято говорить, "значительно опередившего свое время". Для начала калибр 6 миллиметров был не характерен для США, где метрическая система и в наши дни встречается далеко не везде. Бездымный порох, высокая начальная скорость и цельнометаллическая оболочка дали отличный результат по пробиваемости. В сравнительной таблице из годового отчета флота указывалось, что на дистанции в 500 ярдов старый "спрингфилд" пробил 10 дюймов сосны, а пуля нового патрона – 23. Начальная скорость при стрельбе из длинного ствола легкой пулей могла достичь 1000 метров в секунду – для конца XIX века это выглядело чем-то из области фантастики. Да и с штатной пулей весом 7,3 гр скорость 780 м/с была вполне достойным результатом.

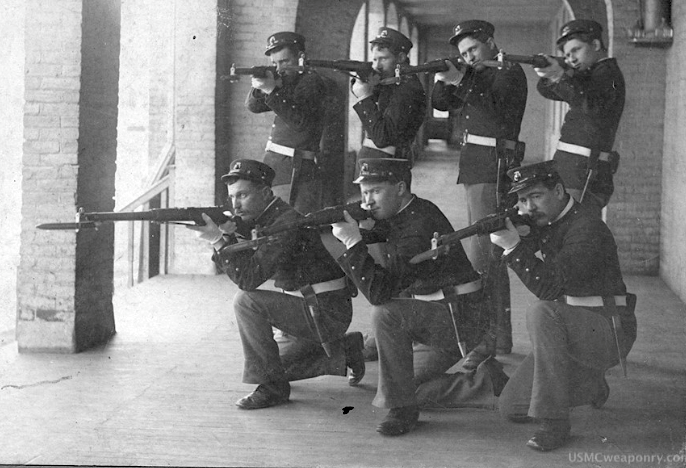

Не менее "передовым" было и принятое для нового боеприпаса оружие. Пулемет фирмы Кольт, разработанный Джоном Браунингом хоть и не обрел столь же громкой славы, как другие образцы этого конструктора, но все же это был первый принятый на вооружение образец с газоотводной схемой работы автоматики. При выборе же винтовки очень хорошие шансы были у конструкции Георга Люгера, но в итоге все же победителем стал американец шотландского происхождения Джеймс Ли.

И патрон и спроектированные для него образцы вооружения очень хорошо проявили себя в ходе испано-американской войны. Хотя много пострелять по миноносцам не вышло просто за отсутствием у испанцев большого количества кораблей нужного класса, винтовки Ли хорошо показали себя как оружие десанта. Благодаря обойменному заряжанию они демонстрировали более высокую скорострельность, чем новые армейские Краг-Йоргенсоны, не говоря уже о старых однозарядках добровольческих частей, а большой носимый боезапас, настильность и дальнобойность позволяли десантникам куда уверенней чувствовать себя в бою против испанцев с их "маузерами".

Но, как это часто бывает, при переходе от экспериментов на полигоне к относительно массовому производству и эксплуатации выяснилось, что разработчики слегка переоценили уровень технического прогресса. Развертывание производства бездымного пороха оказалось более сложным делом, чем предполагалось, да и сами патроны получились дороже армейских боеприпасов. Всплыл и еще ряд проблем, хоть и меньшего масштаба и, в принципе, вполне решаемых "в рабочем порядке” при наличии времени – в конце концов, мало какая система при поступлении не демонстрировала букет "детских болезней". В случае же с "опередившим время" патроном и оружием для него скорее было бы удивительным чудом, если бы обошлось без них.

Но как раз времени у "Ли-Нэви" не оказалось. Главный свой бой патрон и винтовка проиграли не в Китае или на Филиппинах, а в коридорах Вашингтона. В конце 1898 года на совещании представителей армии, флота и корпуса морской пехоты было принято решение, что все три "ветки" вооруженных сил должны перейти на используемый армией патрон .30-40 Krag и оружие под него. Иронию судьбы заключалась в том, что как раз "краги" проявили себя в только что прошедшей войне не очень хорошо и офицеры Департамента Вооружений как раз начинали работы по поиску замены.

"Жизнь", а точнее, боевая служба "флотского" патрона оказалась похожа на его выстрел – она была яркой, недолгой… и оставила глубокий след в американской истории стрелкового оружия. Продемонстрированные малокалиберным высокоскоростным патроном достоинства отнюдь не были забыты и к идее подобного патрона разработчики боеприпасов обращались снова и снова. В середине XX века один из таких витков спирали привел к созданию патрона для винтовки М16.

Андрей Уланов.

Неожиданно))))

Не знал. Забавно.

Благодарю

КАКОГО года???

"В далёком тёмном будущем всё очень-очень плохо!" (с)

Вроде бы стволы он убивал быстро...

Живучесть стволов современных охотничьих карабинов под .243 Винчестер (патрон с похожими характеристиками) - 2000-2500 выстрелов. И это ствольные стали сейчас гораздо лучше чем тогда.

Интересно.

Вот всегда было интересно: имела бы успех, хотя бы гражданский, Ли-Нэви под другие калибры?

Нет.

Гражданский рынок длиноствола США в тот момент - либо привычные "леверы", либо что-то совсем за копейки, типа старых швейцарских "веттерли".

Тедди Рузвельт запустил CMP именно что уяснив по опыту кубинской кампании: средний американский призывник/доброволец с "болтовой" армейской винтовкой умеет обращаться примерно никак.

"Болты" более-менее пошли в американский народ уже после ПМВ, когда дешево "спортизировали" для гражданского рынка армейские излишки.

Немного не в тему статьи, точнее совсем не а тему. Просто сейчас читаю классику научной фантастики, а именно цикл Альфреда Ван'Вогта "Оружейники". Книга была написана в 1948, если не ошибаюсь. Так вот, если рассматривать произведение как некоторую ретроспективу чаяний того времени, создаётся стойкое ощущение, что уже тогда предпринимались попытки "отнять у почтенных граждан стволы". И поэтому у меня вопрос к автору, как человеку подкованному в оружейной истории: а с какого времени в США вообще начались попытки борьбы с Второй Поправкой?

С первых часов её появления

Для власти (практически любой) наличие оружия у населения - лишний головняк. Особенно, когда население местами буйное, любит посылать власть нах и вообще не понимает, какого хрена никакой "помощи" от "этих" не дождешся, а налоги заплати.

Даже в вестернах часто показано, что у заехавших в городок побухать и потрахаться ковбоев шериф (если у него яйца на месте) отбирает оружие "пока вы в городе".

Плюс, опять же, надо понимать специфику США. До конца девятнахи на фронтире (а на Аляске и сейчас) наличие оружия при себе было примерно как ремень безопастности - должен быть пристегнут. Потому что армия и вообще хоть какое-то государство "где-то там, за горизонтом", а злой индеец может оказаться под любым кустом.

В "старых" же городах Восточного Побережья такая дорогая и малополезная в быту штука особо никому нафиг не впилась, как и сейчас. Смотрите те же Gangs of New York - середина девятнахи, никакого регулирования еще практически нет, но весьма кровавое месилово идет на подручных средствах. Вовсе не потому, что "пушки не по пацански", а потому что 15-25 тогдашних баксов за какой-нибудь кольт "нэви" плюс порох и пули - это для городской голыдьбы (да и тех же ковбоев) дохренища денег. Чуть проще стало после Гражданской, когда военные распродали всякие "излишки" по цене металлолома.

И вообще правильный вопрос - не когда начали бороться, а когда и где вопрос наличия оружия у населения вообще стал кого-то сильно волновать. Вон в нашем ролике из Айовы

мой сын в свои 12 лет спокойно берет с полки в местном Волмарте открыто лежащие пачки с патронами, а потом еще и бахает из пистолетов и даже дробовика. "Всем пофигу".

Не знал про такой хороший патрон

Интересно, а достаточно ли стабилизировалась такая пуля? Всё-таки КМК нетипично длинная она.

Какой суровый дядя на последнем фото... Баюс, баюс!))

Предпочитаете дяденек?

Colt Browning M1895 больше похож на секстант!