Герой не должен быть один

Автор: Евгений ТоктаевСегодня у нас визуализация Геракла и всех-всех-всех в "Золотом веке".

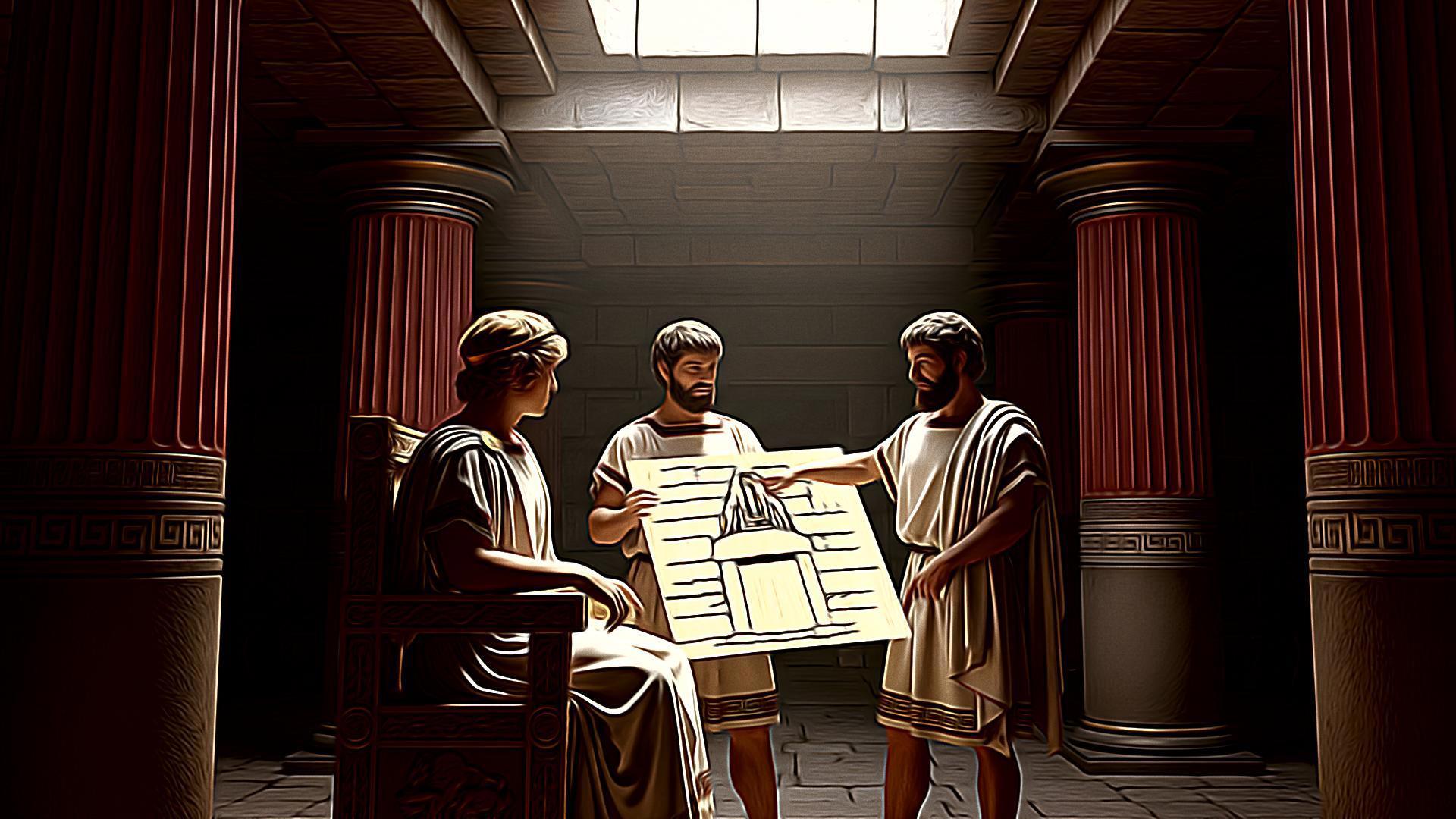

Эврисфей разглядывает проект "Львиных врат" в Микенах (их построят чуть позже, ко времени "Далёкой грозы").

Тесть Амфидамант учит Эврисфея жизни.

Палемон (Алкид) и Иолай.

Палемон, Иолай, Ификл.

Палемон и Эврисфей.

"Герой должен быть один" - одна из моих самых любимых книг. Потому, когда мы в "Золотом веке" добрались до Геракла, возник вопрос - как его показывать. Хотелось, конечно, как в "Герое". С другой стороны хотелось иначе.

Мне сложно судить, что в итоге получилось, но Ификл, который в мифах был быстренько забыт, в "Золотом веке" более важный персонаж. У него и реплик больше. Он там однозначно позиционируется как "коллективный мозг" братьев, а Алкид - просто мордоворот. Без брата он спивается, характер портится, и ко времени "Далекой грозы" он становится персонажем крайне неприятным до такой степени, что его сторонится Автолик, когда-то лучший друг.

И вот тут надо отметить нестыковки в "Золотом веке" и классических мифах.

Автолик, вообще-то, учил братьев борьбе. Он их старше. Предыдущее поколение.

Почему мы их сделали ровесниками? Не просто потому что захотелось.

Отец Ификла - Амфитрион. Он же и земной отец Алкида. Но имя Алкида означает - "сын Алкея". Можно это вопринимать, как "потомок Алкея", так древние греки и рассуждали. Но всё равно как-то странно.

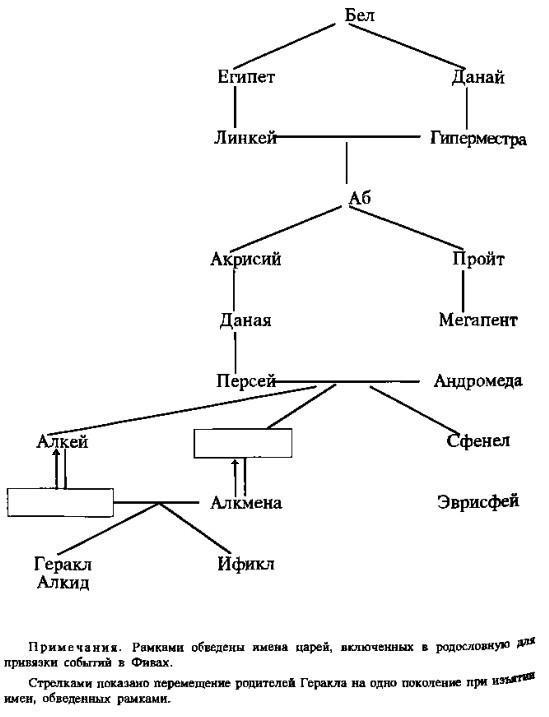

Эту странность разбирает Лев Клейн в "Анатомии Илиады". Приведу большую цитату:

По преданию, герой родился в Фивах. Однако его приемный отец Амфитрион и мать Алкмена, являвшаяся дочерью Электриона, переселились туда из Микен из-за совершенного Амфитрионом убийства. Геракл после первых подвигов (в частности, после победы над Киферонским львом, чью шкуру он с тех пор носил) вынужден был переселиться в Тиринф — и снова это мотивируется убийством, которое он совершил. Все это явно искусственная конструкция: его родителей переместили из Арголиды в Фивы, чтобы они могли там родить Геракла, а затем самого Геракла певцы вернули в Арголиду. Это должно было примирить аргивское происхождение и обитание героя с каким-то очень авторитетным преданием о его рождении в Фивах и о серии его фиванских подвигов.

На первый взгляд, это предание кажется более ранним: жители Арголиды должны были его преодолеть, осваивая миф о Геракле и не трогая традиционное место его рождения, зафиксированное святынями (каков, например, героон Алкмены в Фивах). Но У.Виламовиц и П.Фридлендер привели убедительные факты в пользу противоположного решения. Имя Геракла не беотийское: беотийские имена, производные от имени Геры, знают ее не как Геру ('Ηρα), а как Гейру (Ειρα) — Гейродор, Гейродам. Святилища Геракла располагаются в Беотии обычно вне стен акрополя, а внутри стен — святилища других фигур, собственно беотийских (Кадма, Гармонии, Семелы). В генеалогии Геракл получается племянником Эврисфея, а ведь они должны быть сверстниками: Эврисфей родился в один день с Гераклом, чуть раньше него только благодаря козням Геры. Виламовиц показал, что мать героя Алкмена стала сверстницей Эврисфея лишь потому, что заместила другую мать — Электриону, дочь Персея, а имя "Электрион" было сделано именем ее отца . Нетрудно убедиться, что и Амфитрион, сын Алкея, не был изначально приемным отцом Геракла: ведь Геракла звали Алкид — по Алкею (Pind., frg. 291 Shell-Maehler; Apollod., II, IV, 12). Таким образом, по более ранней генеалогии, и Геракл, и Эврисфей оказываю внуками Персея, а фигуры, с помощью которых осуществляется перемещение Геракла в Беотию (Амфитрион и Электрион), внесены позже (см. рисунок ниже).

Видимо, в Беотии Геракл получил свой типичный облик — богатыря в борьбе со львом, по образцу месопотамского Гильгамеша, — как и первый подвиг (победу над Киферонским львом). В Беотии были очень сильны восточные влияния (ср. Кадм — от семитского слова, обозначающего восток). Итак, Геракл прежде всего и больше всего аргивский герой с традиционными корнями в Тиринфе. Он тесно связан с Герой. В мифе это выражено в неустанной ненависти, которую Гера к нему питает, но сам этот назойливый интерес и имя героя ('Ηερακλεης, в русском переводе букв. Герослав) свидетельствуют о том, что первоначально отношения были иными. Предполагается, что это была связь богини с её напарником в священном браке. Так как Гера была прежде всего богиней, ведавшей женскими функциями в браке, то и Геракл был героем прежде всего мужской сексуальной силы. Видимо, от этого времени остались сказания о том, что в одну ночь он сделал матерями 50 или 52 дочери Теспия (Paus., IX, 27, 6; Tatian. Adv. Graecos, 78; ct al.).

Вопрос об этой связи хорошо разобран у Дж.Томсона, который показал, что олимпийское соединение критской богини Геры и индоевропейского Зевса в браке — дело позднее (недаром брак был бесплодным, хоть по отдельности у каждого из супругов были свои дети) . Ненависть Геры к Гераклу Томсон объясняет переходом их отношений в противоположные, что нередко случается в мифологи при изменении истинной основы, в данном случае — при замене божественного супруга: прежнего супруга миф не мог просто забыть, приходилось его активно отвергать и мотивировать это отвержение.

Б.М.Фрид-Ханесон в недавней работе уточняет и усиливает аргументацию положения о первоначальном супружестве Геры и Геракла. Автор дает свою интерпретацию новонайденного деревянного рельефа конца VII в. с Самоса, где изображена Гера, предлагающая грудь молодому человеку. В этой сцене автор видит ритуал адоптации царя богиней, а родственные ритуалы имелись на Древнем Востоке, где за ними обычно следовал священный брак легендарного царя с богиней-девой (ср. эпиклезу Геры — "Парфенос", Дева, и первоначальное название острова Самос — Парфения).

Гераклу приписывалось множество самых разнообразных подвигов и разных местах известного грекам мира, но тиринфо-микенская тема наиболее четко выражена в Додекатлоне — 12 подвигах, совершенных Гераклом на службе у Эврисфея. Учитывая покровительство Геры Эврисфею, можно предполагать, что этот миф сложился достаточно поздно — когда Гера уже считалась супругой Зевса. Число 12 установилось поздно (еще у Аполлодора есть колебание — 10 или 12). М.Нильсон заметил, что главный интерес этих подвигов заключается в их локализации . Половина из них происходит далеко в заморских странах, почти сказочных, но другая половина — очень близко, в узком районе Северного Пелопоннеса. Средних дистанций нет, остальная Греция не затронута. Это контраст между совершенно сказочными путешествиями и сферой реального политического интереса (хотя и эти реалистичные по локализации подвиги оформлены сказочными мотивами).

Мы приняли эту версию. Алкид стал сыном Алкея. Братья перестали быть близнецами, хотя Алкмена осталась их общей матерью. Ификл остался сыном Амфитриона, и он младше единоутробного брата.

Хотелось ещё добавить некоей даже не интриги, а оригинальности, потому Алкида в "Золотом веке" редко так называют. От этого имени бесится Эврисфей, ведь само имя указывает на то, что Микенами должен править не он, а Алкид.

Поэтому Алкид - Палемон. "Борец". От παλη - "борьба".

В общем, получилось очередное "Гомер и иже с ним были неправы - не так всё было".

Часть подвигов, как и указывает Клейн, мы попытались совместить с политикой на Пелопоннесе - Эриманфский Вепрь, Лернейская Гидра. Часть с внешними делами - поход аргонавтов, служба у Омфалы (у Пудухепы, хе-хе). Попытались объяснить, как, собственно, появился Геракл. Уж не знаю, коряво получилось, или нормально.

Ну и, конечно, поход Геракла под Трою. Который он себе оформил, как дембельский аккорд на службе Эврисфею, почти не воевал, бухал, а потом вообще слился от стыда, как Хастияра встретил.