Быстрое ружьё попаданца

Автор: Евгений КрасПосле «Крымской войны» в Российской Армии произошёл, как водится, определённый «разбор полётов», по результатам которого произошло коренное перевооружение всех наших вооружённых сил. Иногда в таких случаях применяют термины типа «революционное». Это, действительно достаточно правомерное использование столь звучного термина, но лишь в определённом смысле. На самом деле, предпосылки для подобных новаций появляются значительно раньше, чем они начинают проникать в широкие армейские массы. То есть, по сути своей, ничего особо революционного не происходит в умах армейского руководства. Задолго до возникновения технической революции такого рода, те, кто надо, то, что надо уже давно знают. Преградами для внедрения нового и «революционного» является отнюдь ни какая-то «косность мышления» или отсутствие идей, а соображения, куда более приземлённые типа стоимости нововведений. А она, эта стоимость, как правило держится на технологических возможностях и лишь отчасти на отсутствии научных достижений. Вторая часть соображений – это целесообразность и своевременность внедрения новаций, что бывает не всегда.

Именно сочетание таких вот совсем непоэтичных соображений и тормозит всегда и всюду технический прогресс вообще и в области вооружений в частности. Вот, например, ещё задолго до появления огнестрельного оружия в военной сфере существовала отчаянная «война» между луками и самострелами (сиречь – арбалетами). Они долго сосуществовали рядом, особо не мешая друг другу. Причина проста – достоинства и недостатки были у обоих. Самострел был более «демократичен» по времени подготовки стрелка, но дороже лука. Лук же намного превосходил самострелы по скорострельности и был дешевле, но требовал специальной подготовки. С появлением огнестрелов в общем-то ничего на первых порах особо революционного не произошло. То есть первые пищали, аркебузы и прочие стоили, даже больше, чем самострелы, стреляли не далеко и не очень точно. Да ко всему прочему навязывали стрелкам возню с фитилями, которую за большие деньги можно было заменить на возню с колесцовым замком. Поэтому нельзя сказать, что огнестрельное оружие «ворвалось» на поля сражений. Оно внедрялось, медленно вытесняя своих предшественников по мере своего совершенствования. И, кстати, за счёт совершенствования производственных возможностей.

Ну, ладно, свершилось – вытеснило и вместо тучи стрел в воздухе засвистели редкие пули с ядрами. Причём именно так – ведь скорострельность-то упала. Вот сразу это и осознали. Потому и сразу же началась борьба за плотность огня стрелкового подразделения. Первым делом конечно же стали увеличивать эту плотность организационными мерами – они самые простые и особых капиталовложений не требуют. Солдат научили стрелять не одним рядом, а сразу двумя или тремя. Научили меняться местами ряды. То есть пальнул – и беги назад на перезарядку, а на твоё место выходят те, кто уже перезарядился – их очередь пальнуть пришла. Но всё равно – не очень впечатляющие получились результаты. Точность была не очень высокой даже в условиях стрельбища, а в настоящем бою и совсем никуда не годилась. Это и понятно, ведь когда становится страшно и руки трясутся, то куда уж там попадать! Тут хорошо, если перезарядиться сможешь правильно и ничего не забыть, а то нажал на железку и бежать в тыл. Выстрелил твой карамультук или нет – в дыму и грохоте вокруг тебя вообще можно не понять.

Бывало и так, что трофейные команды победителей собирают чужие ружья, а в их стволах по два-три заряда утыркано. Почему? Да всё просто – забыл боец пороху на полку подсыпать перед выстрелом, и никакого выстрела не было. Ага – офицер не уследил. А как бы он мог уследить, когда после залпа двух первых рядов в дыму собственную вытянутую руку не видно? В общем, все прекрасно понимали, что дело нужно решать по-другому – технически, так сказать. Ну, а до того – «пуля – дура, штык – молодец!».

Первые технические идеи были ненамного лучше организационных. То есть – а давайте увеличивать количество стволов. Хорошо ведь – выстрел, и сразу много пуль полетело. Но всё же плохо – потом это чудо нужно снова заряжать, а так как стволов много, то и заряжать получается очень долго. Были решения и поэлегантнее. Типа, например, вот как у таких пистолей-перевёртышей:

Поняли, в чём суть? Здесь не один ствол с кремнёвым замком, а два. Один раз пальнул, повернул стволы на 180 градусов и ещё раз пальнул... всё. Если повезло и попал, то долго перезаряжаешь два ствола, ну, а если не попал, то … перезаряжать уже будет не кому. То есть, получается сложнее, но ничем не лучше. Нужно дальше думать. И думали, и придумывали.

Вот жил-был в солнечной Италии 17 века некий Лоренцони и придумал он очень хитрую систему перезарядки кремниевого ружья. Назвали систему именем изобретателя. Представьте себе, что вы перед боем в рукоятку пистоля или в приклад ружья засыпаете пульки и порох. То есть в одну баночку пульки, а в другую – порох. После каждого выстрела вы наклоняете вашу стрелялку немного вниз стволом и крутите рукоятку. Если правильно всё покрутили, то из отдельной ячейки в ствол попала пулька, а из дозатора – нужное количество пороха. Остаётся не забыть подсыпать пороха на полку кремнёвого замка и пальнуть. Чтобы было легче представить всё это, я картинку нарисовал:

Если вы всё сделали правильно, то всё по идее должно быть просто чудесно и скорострельность у вас подскочит в разы (в зависимости от сноровки, конечно). Хорошо ведь, правда? Но талант был не понят и стрелялки такой системы делали очень редко. Ретрограды? Отнюдь. Давайте посмотрим на это без эмоций – где причина отказа от идеи? Недостаток первый – основной узел «автоматики» нужно сделать очень точно, а специальных станков такого уровня тогда просто не было. То есть детали нужно строго индивидуально притирать друг к другу, а это может сделать только очень высококвалифицированный мастер и то – совсем не быстро. Недостаток два – механизм быстро будет изнашиваться – ведь качество стали в то время всё ещё было не стабильным. Не все теоретические основы металлургии были известны. Третий недостаток вытекает из второго. Представьте себе, что во время выстрела огонь через неплотности механизма проникнет из зарядной каморы в запасник с порохом! Шарахнет так, что не только стрелка придётся по кусочкам собирать, но и соседям в строю мало не покажется. Добавьте сюда скверный порох, и картинка получится почти полная. Короче, штучный товар, и если вы случайно найдёте стрелялку системы Лоренцони, то станете совсем даже не рублёвым миллионером, потому как они встречаются даже реже, чем скрипки Страдивари.

Вот шедевр системы Лоренцони пистолетного размера:

А вот парочка шедевров той же системы, но более солидных размеров:

Лоренцони свою систему потом ещё улучшал, но от коренных остатков самого принципа так и не смог избавиться. Может быть поэтому другие специалисты искали другие пути. Много было таких людей, разные идеи. Хотя можно их как-то классифицировать, наверное. Вот, например, идея с «переломом» оружия. Такой способ, чтобы добраться до казённой части ствола, и сейчас используется, например, в охотничьих ружьях. В самом начале 18 века нарезной пистолет со сломом сделал Иоганн Кристоф Питер (Johann Christoph Peter) из Карлсбада. На мой взгляд получилось красиво:

Сам механизм со сменной зарядной каморой перед зарядкой выглядел вот так:

Снаружи сменная камора была сделана слегка на конус, что обеспечивало хорошую обтюрацию. Система в принципе достаточно надёжная… хотя, нет – надёжной назвать её сложно – узел слома быстро разболтается, как вы, наверное, сразу поняли. Однако хорошо уже то, что конструкция куда безопаснее в обращении, чем у Лоренцони. Главный недостаток очевиден – это сложность изготовления, высокая стоимость. Поэтому поступить на вооружение в армию ему не светило никак.

Вообще в этом деле многие могут примерить медаль первенства. Например, датчане сразу вспомнят своего оружейника Николаса Йоханна Лёбнитца и его «переломку» от 1834 года:

Ружьё они называли по-своему «каммерландером» и не зря – даже сама его «переломкость» была сделана немного «через назад». То есть, если все ломали свои ружья вниз, то эти – вверх. Ну, а так – ружьё, как ружьё, только из Копенгагена.

В общем-то и саму нестандартность их «переломки» нельзя считать чем-то необычным с учётом тех времён. Это только сейчас ружья «ломают» все только вниз, а тогда с этим ещё толком не определились на самом деле. Так что варианты были. Например, французский оружейник Жан Жак Эрман в 1830 году сделал казнозарядное ружьё со сломом направо, чтобы, значит, заряжать левой рукой. Вот эндак:

Вот здесь этот механизм получше видно:

Как говориться «почему бы нет?». Хотя сейчас скажут, что так неудобно. Может быть, но ведь это дело привычки в конце концов. Да и тут ещё нужно учесть, что это было не боевое оружие, а стрелялка для охоты на мелкого и среднего зверя. А в таких условиях скорострельность в общем-то не очень и важна. Просто оружие для пущего удобства. Согласитесь – так всё равно проще, чем длинное ружьё заряжать через ствол. Да и перед другими охотниками можно повыпендриваться – вот, мол, какой я «продвинутый» и богатый. Могу себе позволить эксклюзив ручной работы. Не очень надёжно? Ну... да. И что?

Ладно. Нужно всё же поближе к полям сражений. Вот! Ружьё, которое придумали в 1819 году. Обратите внимание – очень показательно в плане «попаданцев», которые в книжках враз переворачивают мир с помощью знаний о будущих изобретениях. Запомните эту цифру – 1819 год. Теперь про само ружьецо. Его автором был американец Халл (или Холл, или Хэлл – шут их разберёт), короче Hall. Он пошёл по пути надёжности. Поэтому всё ружьё «ломать» не стал – только казённик сделал слегка откидным. Вот так:

Вот здесь видно получше, как это было устроено:

Первую сотню этих казнозарядных винтовок сделали только в 1826 году, то есть через целых шесть лет после самого патента. И это совсем не от неспешности бытия. Все эти шесть лет много людей трудились в поте лица не покладая рук. Нет, винтовку не модернизировали и не улучшали. Дело было куда более «простым». Создавали специальное производство для начала выпуска продукции. В результате этих трудов ребята смогли одними из первых в мире отмочить невиданный трюк. Разобрали несколько винтовок на глазах почтенной публики, перемешали детали и снова собрали винтовки. Желающим предложили пострелять – всё работало. По тем временам это было выдающимся достижением. В настоящих боевых условиях испытать их пришлось только в 1832 году. То есть расстояние от патента до армии оружие преодолевало целых 12 лет! Вот столько понадобилось времени, чтобы повысить скорострельность по сравнению с дульнозарядными мушкетами в 2,4 раза. Но и в этом случае надёжность и дешевизна всё же получились относительными. Говорят, что таких ружей сделали всего около тысячи штук.

Разумеется, одними только конструктивными и технологическими изысками повысить скорострельность оружия было бы невозможно. Огромное значение в этом деле сыграли исследования из области создания патрона. Всем было понятно очень давно, что весь этот комплект из пороха, пыжей и пуль очень хорошо и удобно иметь в готовом наборе. Прекрасно понимали, что лучше это всё за раз затолкать в ствол. Проблема была в том, чтобы создать такое производство. То есть решение могло быть только комплексным – создание оружия и создание боеприпаса должны быть едины.

Принцип воспламенения заряда – это ещё одно «узкое место» в этом деле. Здесь большую роль сыграла химия. Француз Клод Луи Бертолле (Claude Louis Berthollet) ещё в конце 18 века получил вещество с подходящими свойствами – хлорат калия, который больше известен под названием бертолетовой соли. Чуть позже он же получил нитрид серебра (гремучее серебро). Поиск тем не менее продолжался и в самом конце 18 века англичанин Эдвард Говард (Edward Howard) сделал очень взрывчатый ртутный фульминат. Отлично! Но всё равно не совсем то, что нужно. Для решения нужно было божественное вмешательство, наверное. Потому что способ поджига заряда на основе ртутного фульмината в 1807 году запатентовал священник из Шотландии Александр Джон Форсайт (Alexander John Forsyth).

Вообще интересный это был поп. Уж не знаю, как у него там дела обстояли с богословием, и что за прихожане его проповеди слушали, но прославился он именно на поприще новаций в деле проектирования способов сокращения жизни ближнему. Среди его патентов есть пепербокс, например, или ещё вот такой многостреляющий перстенёк:

В этом колечке в качестве поджига для выстрела уже использовались гранулы гремучей ртути, но они ещё не были заключены в специальную оболочку. Собственно капсюль был изобретён несколько позже. Над скорострельностью в Швейцарии примерно в это же время усиленно трудился настоящий артиллерийский офицер Самуэль Иоханнес Паули (Samuel Johann Pauli). Вместе с французским оружейником Франсуа Прелатом (Francois Prelate) он основал оружейную мастерскую в Париже и пытался довести до ума идею создания унитарного патрона. Ясное дело, что идеи шотландского попа для него были прямо подарком небес. В 1808 году вместе со своим французским компаньоном он создаёт наконец первый унитарный патрон, который состоял из гильзы с латунным дном и картонными стеками с заложенными внутрь порохом и пулей. Капсюля ещё не было, просто в дне патрона имелась дырочка, за которой игла ударника утыкалась в лепёшку из гремучей ртути.

Это и было настоящим началом. Да, конструкций патронов потом было придумано немало и поиск ещё долго продолжался, но главное было сделано – началась наконец эра патронного заряжания, которое вопрос скорострельности поставило совсем на другой уровень. Однако настоящее шествие казнозарядных винтовок началось только в 70-х годах 19 века.

Знатоки оружия, наверное, меня уже кроют на чём свет стоит. Действительно, как же это можно говорить про казнозарядное оружие пехотинца и не упомянуть про казнозарядную кремнёвку Фергюсона?! Забыл? А вот и не забыл. Я её специально для концовки оставил – для контраста, так сказать.

Итак, в далёком-далёком 1770 году служил да послуживал в английской армии майор Патрик свет Фергюсон, и как всякого военного человека, мучила его мысль об увеличении скорострельности кремнёвых ружей вверенного ему подразделения. А потому как был он человеком весьма неглупым, то посетила-таки его голову одна светлая мысль. Да, всего одна – большинству людей и этого не выпадает. В общем придумал он и сделал вот такое ружьё:

Опять согласен – с виду, так ничего необычного в этой кремнёвке таки и нет. Но если посмотреть поближе на казённую часть этой кремнёвки, то можно увидеть, что она несколько сложнее, чем ровесники и сородичи:

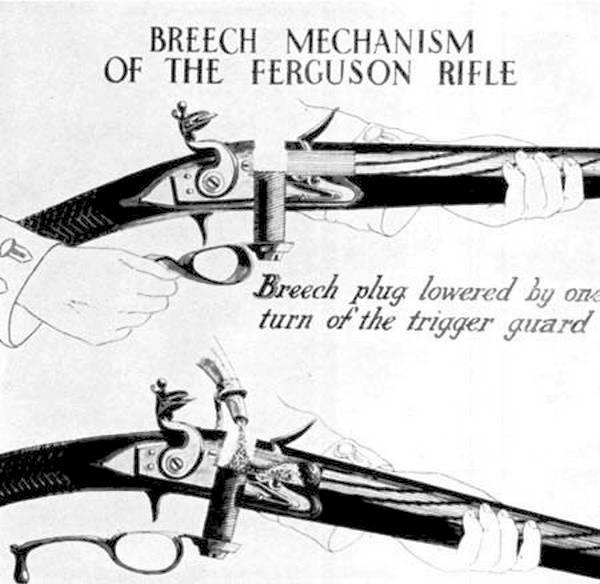

Долго ли коротко, но удалось ему уговорить начальство выделить необходимую сумму для реализации своей идеи. Ружья сделали, и начал майор обучать своё подразделение работе с новой техникой. Работала она вот так, как нарисовано на этой схемке:

Понимаете, что время перезарядки сокращалось с этой механизмой прямо радикально. Мало того, с таким способом зарядки можно было этот процесс производить даже лёжа! Думаете, что это мелочь? А вы просто представьте себя стоящим на поле боя в полный рост и медленно перезаряжающим свой мушкет для очередного выстрела. Нет, ребята – майор большое дело сделал. И придумка у него была просто замечательная. Уже в наше время любопытные люди сделали реплику ружья Фергюсона и провели его испытания в соответствии с инструкциями трёхсотлетней давности. В сочетании со смазкой смесью жира и пчелиного воска ружьё выдержало без чистки целых 60 выстрелов подряд – это прямо град пуль! При этом невозможность ошибиться с количеством пороха в заряде здорово уменьшало рассеивание при стрельбе. Это по надёжности прям почти как АК, но 17 века.

Проверили оружие и в боевых условиях. Фергюсон со своими бойцами отлично громил подразделения американских поселенцев, неся минимальные собственные потери. Интерес у военных эти винтовки вызвали очень большой. Но примерно в 1780 году Фергюсона убили в бою. На этом закончилась история и его, и его винтовки. Ретрограды? Да, нет – всё куда проще. Просто очень дорогим получилось это оружие. Жизнь английских солдат оказалась значительно дешевле. Поэтому казнозарядные винтовки заняли своё место в армии только через сто лет после Фергюсона.

Разумеется, этот обзорчик нельзя считать всеобъемлющим. Это, собственно, вообще не обзор даже – ведь систем всяких тогда было придумано очень много. Здесь же я хотел всего лишь показать, что дело обычно утыкается совсем не в недостаток умных идей, а в скучную практику, в прозу жизни, так сказать. Так что, если кто и в самом деле попадёт в старые времена из нашего времени, то вряд ли у него получится перевернуть мир идеями и знаниями. Придётся в него вживаться на самом деле, приспосабливаться к нему. Потому что перевернуть-то может быть и можно, но для этого понадобится одна мелочь – вся жизнь.