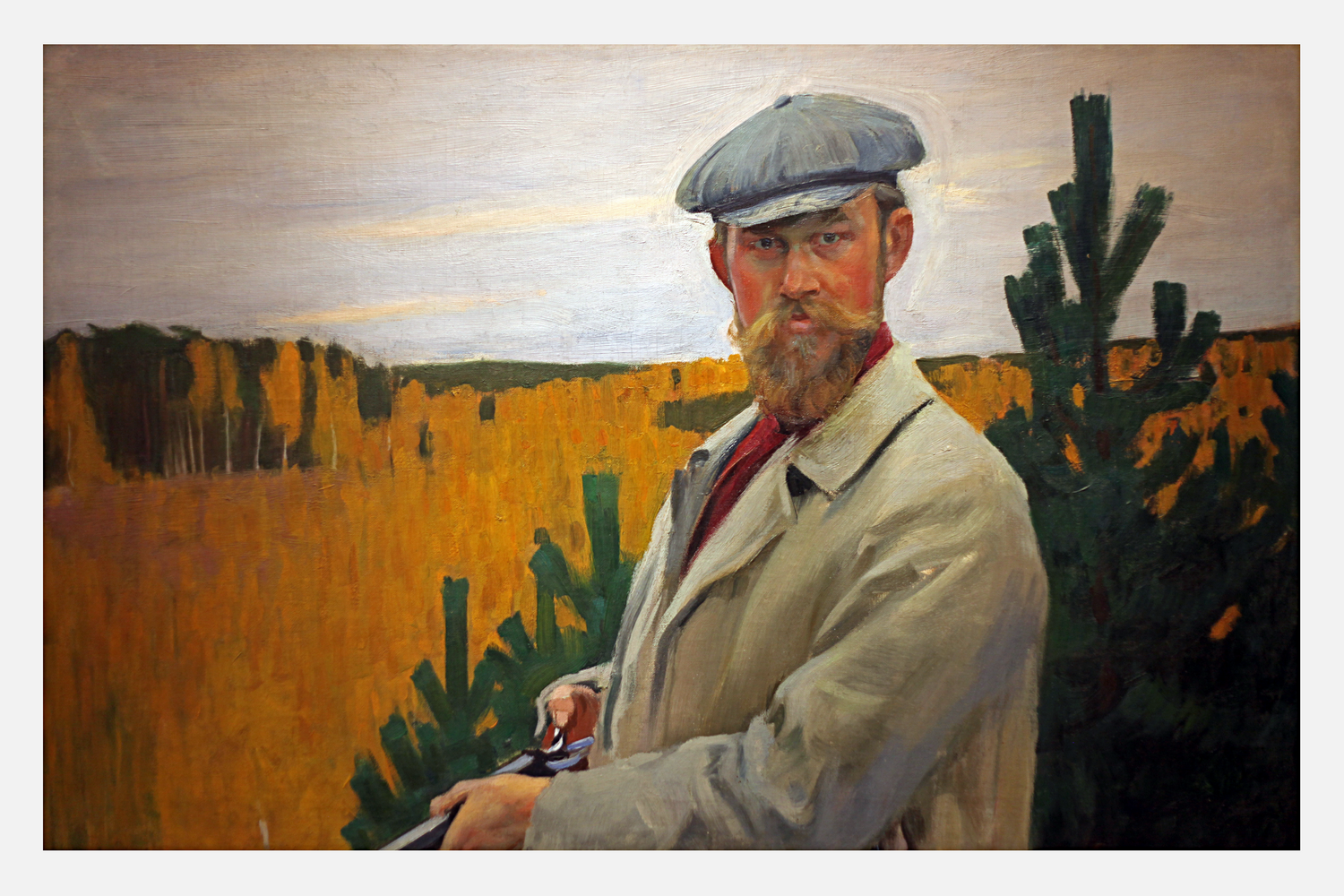

Третьяковская галерея, Инженерный корпус, Борис Кустодиев

Автор: Михаил МирнДля интересующихся творчеством Кустодиева сообщаю, что сейчас в Инженерном корпусе Третьяковской галереи (соседнее здание слева от главного входа в Третьяковку), проходит монографическая выставка Бориса Михайловича.

На двух этажах здания представлены десятки работ (Сбербанк заявил, что проект является уникальной акцией в формате дополненной реальности, но не обращайте на это внимания — qr-коды располагаются всего на семи картинах и представляют собой анимированную купчиху на сайте внутри телефона).

Сходите на выставку, если Кустодиев для вас — это румяные женщины и дородные красавицы. Сходите на выставку, если хотите увидеть, насколько богаче и содержательнее была творческая жизнь художника. Отправляйтесь соло, с другом, подругой, семьей, экскурсией, аудиогидом, как вам больше нравится. Завершится мероприятие 28-го сентября.

|  |  |

Родился Кустодиев 7-го марта 1878-го года в Астрахани. Михаил Лукич Кустодиев, глава семьи, обладал учёной степенью «кандидат богословия», был коллежским секретарём, кавалером ордена Святого Станислава третьей степени. Кроме Бориса, в семье росли две сестры, Александра и Екатерина, и младший брат Михаил.

Когда мальчику исполнился год, отец Кустодиева умер. Опека над семьёй перешла к Степану Лукичу Никольскому, старшему брату Михаила Лукича. Дядя Кустодиева являлся наставником в Астраханской духовной семинарии, которую Борис и окончил в 1896-м году.

В 1889-м году Кустодиев посетил 17-ю выставку передвижников, прошедшую в Астрахани, а через четыре года отправился в Петербург и увидел императорский Эрмитаж с залами, наполненными работами старых мастеров. Живопись глубоко запала в душу ребенка (мать мальчика, Екатерина Прохоровна, искусство любила, увлечение сына поощряла и сама играла на рояле).

Обучаясь в семинарии, параллельно Кустодиев посещал Астраханский кружок любителей живописи и рисования. После завершения обучения, Борис подал прошение в Императорскую Академию художеств и был зачислен в общие классы Высшего художественного училища к профессору Савинскому.

|  |  |

Поступив в ВХУ при Академии художеств, Кустодиев скоро перешел в мастерскую Ильи Репина и начал изучать ваяние у Игнатия Стеллецкого. Занятия проходили со рвением и приносили плоды. Уже в 1901-м году, на конкурсе эскизов Императорской академии, Кустодиев получил первую премию в сто рублей за рисунок «У кабака стрельцы гуляют». Работа отправилась на выставку в Мюнхен, где получила малую золотую медаль.

Новый век начался для Кустодиева очень хорошо. Исполняя поручение Репина, Кустодиев иллюстрировал произведения Гоголя, в конце 1901-го года участвовал в Венском Сецессионе, затем совместно с рядом художников работал над грандиозным «Торжественным заседанием Государственного совета 7-го мая 1901-го года».

В 1903-м году Кустодиев обвенчался с Юлией Евстафьевной Прошинской, выпускницей Александровского училища при Смольном институте в Петербурге. Супруги познакомились двумя годами ранее в усадьбе Высокого Костромской губернии, где Юлия воспитывалась в дворянской семье. Об этом времени художник писал: «Я переживаю самую лучшую пору моей жизни. Пишу картину и чувствую, что я люблю и что меня любят».

11-го октября 1903-го года у пары родился сын Кирилл, а в конце месяца картина «Базар в деревне» получила академическую золотую медаль. Кустодиеву присвоили официальное звание художника и право на пенсионерскую поездку за границу. Кустодиев поездку откладывать не стал. Уже в следующем году, в январе, с матерью, женой и сыном Борис Михайлович отправился в Париж, посетил коллекции Лувра, Версаля, Сен-Клу. Затем продолжил путешествие по Испании, Мадриду и Севилье. В мадридском Прадо художник особенное внимание уделил работам Веласкеса. Кустодиев не только изучал, но и копировал полотна Диего.

|  |  |

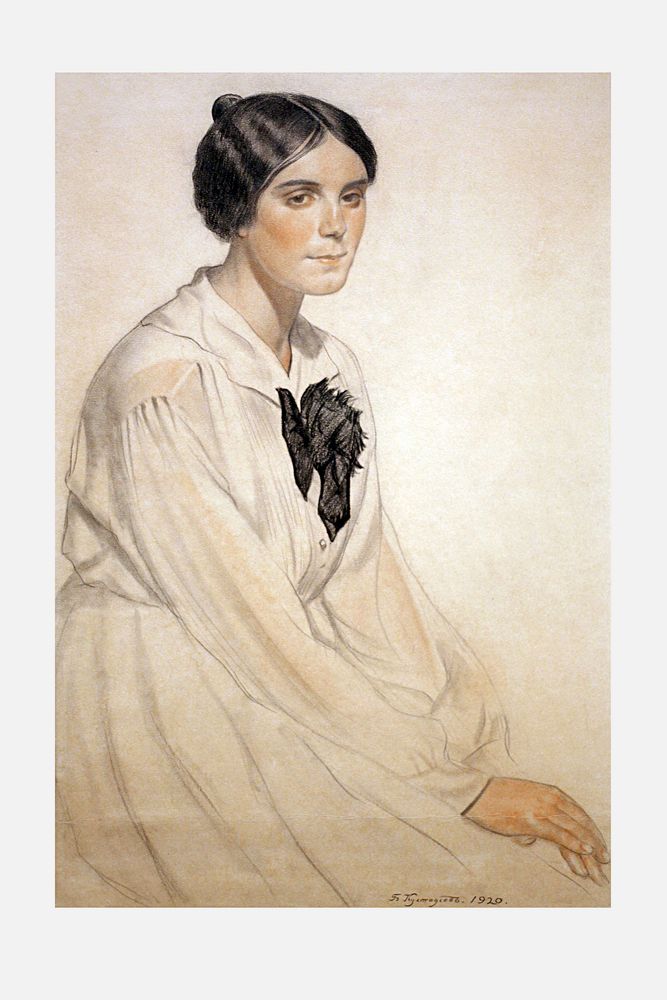

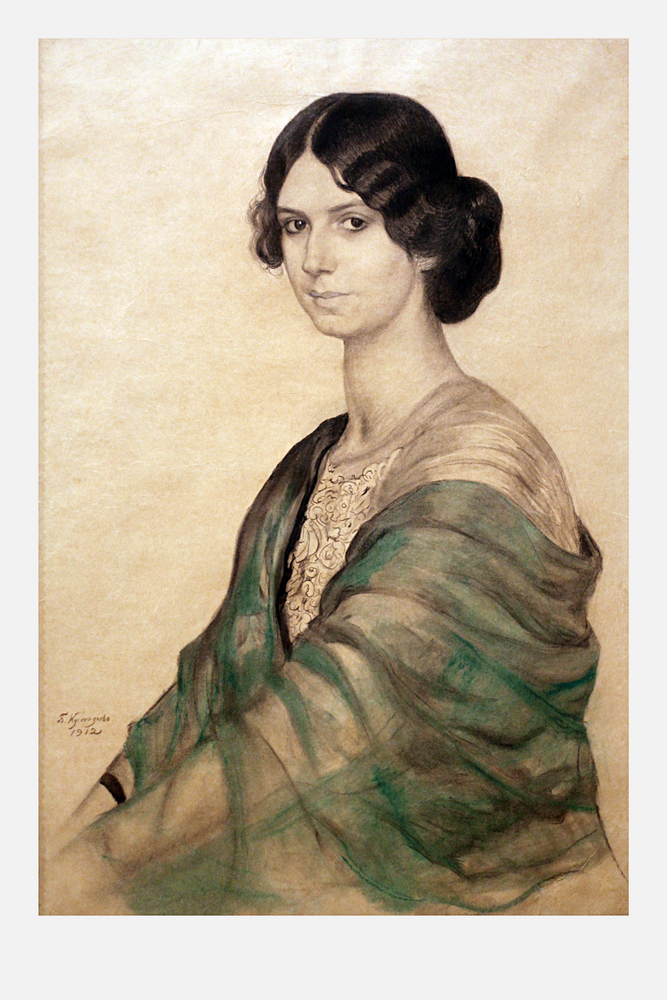

Весной 1905-го года у Кустодиевых произошли два знаменательных события. 31-го мая у четы родилась дочь Ирина + художник приобрел у Поленова за сто пятьдесят рублей участок земли на территории Кенишемского уезда. Архитектор Стравинский выстроил на участке дом-мастерскую «Терем», ставший для Кустодиевых на двадцать лет основным местом жизни. Именно в «Тереме» возникли нежные, наполненные любовью портреты Юлии.

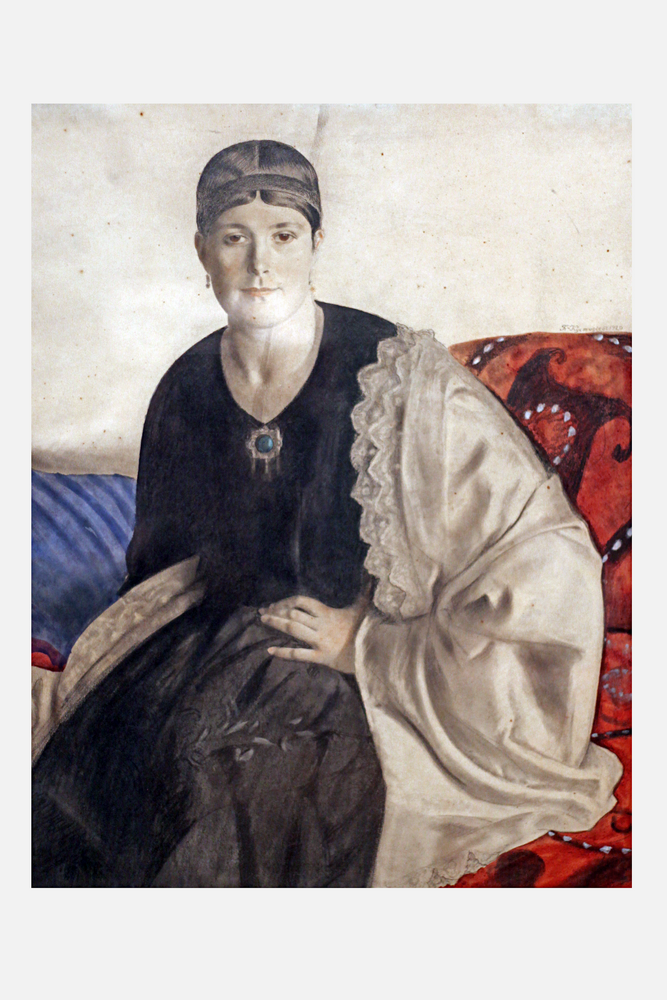

Портреты Кустодиева заслуживают отдельного упоминания.

Дар к написанию портретов проявился у Кустодиева еще в мастерских художественного училища. Кустодиев писал современников, поэтов, писателей, артистов, художников, критиков, коллекционеров. Очень часто возвращался к образу семьи, писал сына, дочь, сцены из семейной жизни, брата, совместные семейные застолья.

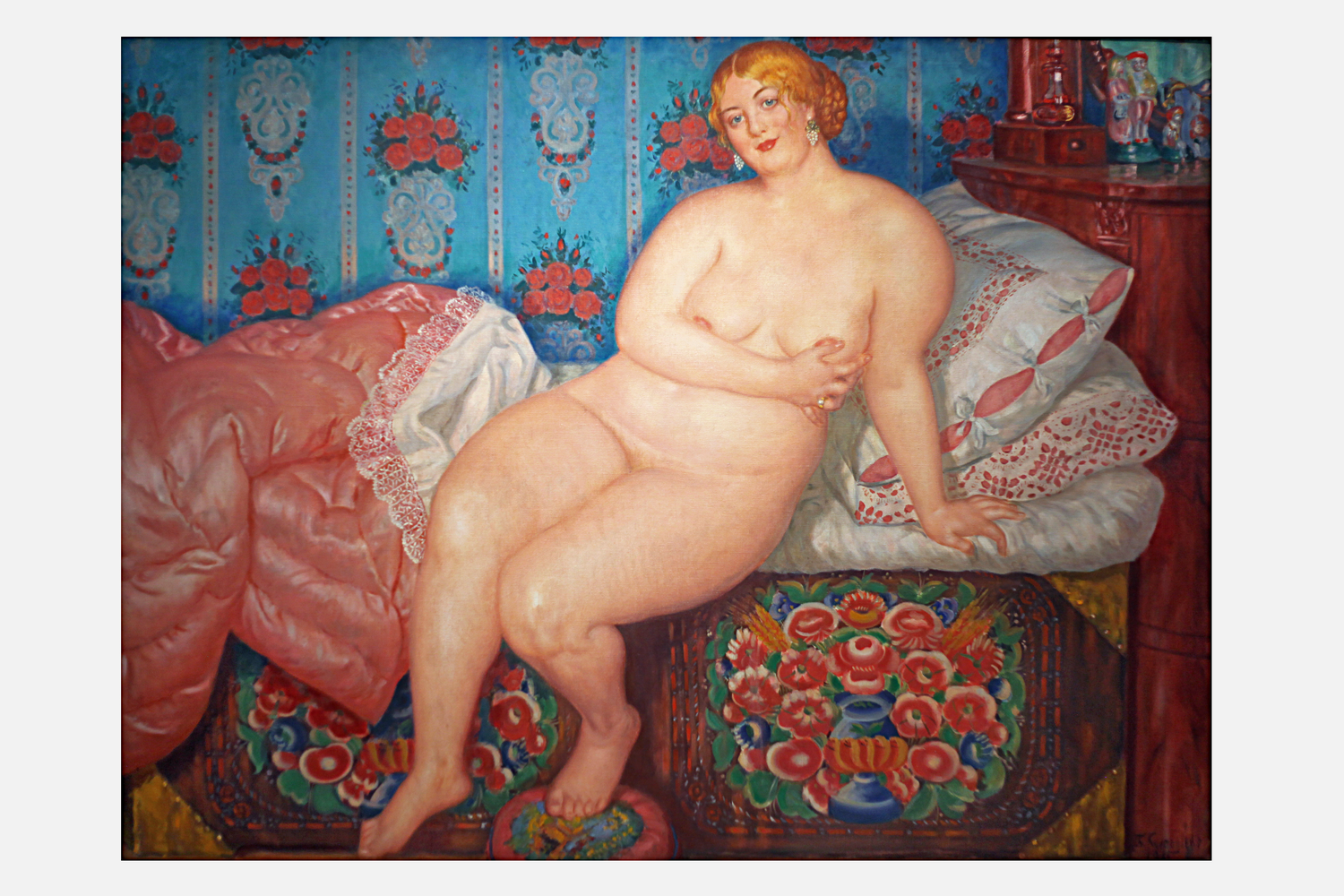

Наиболее яркая черта работ — не буйство цвета и размашистость маска, сперва пастозного, лепившего объем слоями краски, затем декоративного, гладкого до фарфоровости. Особенность Кустодиева — неизменное торжество жизни в образах моделей. Будь то богатырь Шаляпин или дочь с японской куклой — всюду художник пишет жизнь, торжество и радость бытия. Кустодиева звали «художником света, ликования и счастья». Ни печальные обстоятельства судьбы, ни тяжелая болезнь, ни короткая жизнь не сломили Бориса Михайловича. В его полотнах всегда звучала радость, праздник и жизнелюбие.

Ни в одной из картин Кустодиева нельзя заметить тоски, уныния, отчаяния, разочарования в жизни. Художник неизменно празднует каждый день, проведенный на этой земле. Картины его полнятся счастьем, яркими красками, живыми полнокровными образами. Что бы ни происходило, Кустодиев словно говорит: «Посмотрите на этот мир. Даже если в нем и звучат иногда минорные ноты, все равно общая симфония бравурна, торжественна и наполнена радостью».

Добужинский так говорил о Кустодиеве: «Если очень тяжко, хотелось пойти именно к нему, на далекую петроградскую сторону, поговорить о прекрасном, посмотреть на его городки, унести с собой запас бодрости, умиления и веры в жизнь».

В 1906-м году Кустодиев выставил работы на грандиозной экспозиции, организованной Сергеем Дягилевым в Париже, художественной выставке «Два века русской живописи и скульптуры». В начале 1907-го года в семье родился сын Игорь, мальчик не прожил долго и умер от инфекционного менингита.

Художник продолжил работу и проявил себя как великолепный мастер поэтического пейзажа, писал в театре, создавал эскизы декораций, костюмов к пьесам Александра Островского и Михаила Салтыкова-Щедрина. Вершиной сценографического опыта Кустодьева считается спектакль «Блоха» в инсценировке Евгения Замятина по рассказу Николая Лескова-Левша, поставленный на сценах Санкт-Петербурга и Москвы.

Кустодиев работал в Императорском Мариинском театре, иллюстрировал периодические издания, участвовал в выставках Сецессиона. Совместно с супругой снова посетил Европу, побывав в Австрии, Италии, Франции и Германии. 26-го октября 1909-го года Борису Михайловичу присвоили звание академика живописи.

Но золотое десятилетие в жизни художника завершалось. После смерти сына Кустодиев заболел. В 1910-м году художник много работал в «Тереме», изучал народные промыслы, зодчество, фольклор, получил серебряную медаль за участие во Всемирной брюссельской выставке. В этом же году у художника начались боли в руке.

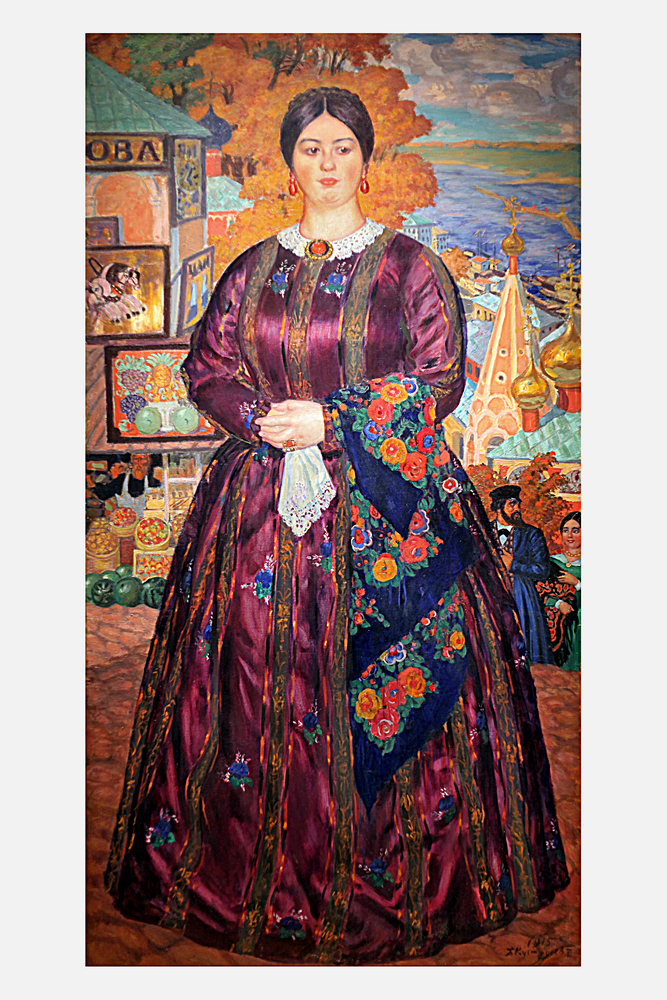

Сперва Кустодиеву поставили ошибочный диагноз: костный туберкулез. Семья отправилась в Швейцарию, к доктору Ролье, где художник прошёл длительный курс лечения. Именно там, вдали от России и в тоске по Родине, у Кустодиева возникли его купчихи и начался новый этап в творчестве: страна «Кустодия».

Название возникло с легкой руки писателя Евгения Замятина. Термин возник в начале 1912-го года, когда художник, побывав на выставках Ренуара и насмотревшись в музеях на пышных красавиц Рубенса, создал собственный мир красоты. Биограф художника Всеволод Воинов отмечал, что в образах кустодиевских купчих соединились черты истории и современности, реальности и фантазии, фольклора и художественного вымысла, основанного на широчайшей культурной основе России.

Среди купчих наиболее известна «Купчиха за чаем», написанная Кустодиевым в 1918-м году. Чаепитие являлось для художника одной из якорных, сакральных тем, неоднократно повторяясь в произведениях, наполненных образами застолья, крепкой и дружной семьи. Чинное времяпровождение с чашкой в руках стало для Кустодиева образом умиротворения в душах тех, кто достиг достатка, покоя и внутренней гармонии. Такие люди исполняют своеобразный ритуал благополучного единения не только со своими близкими, но и со своей судьбой, жизнью, миром, всем человечеством.

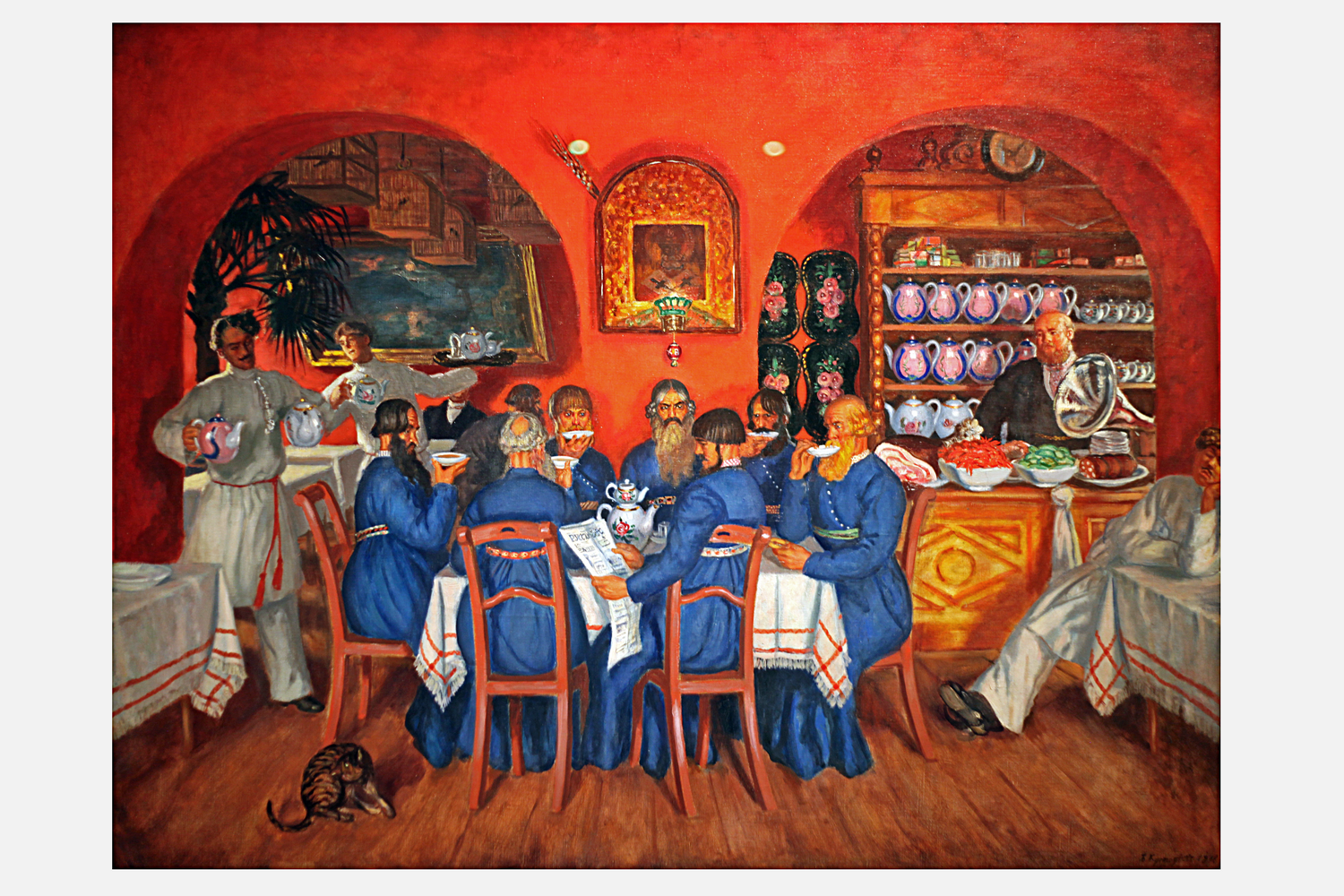

Особенное место в ряду чаепитий занимает «Московский трактир». Типичную сцену отдыха московских извозчиков художник увидел и сказал: «Веет от этих извозчиков чем-то новгородским. Иконой, фреской».

«Московский трактир» написан яркими тонами. Синий цвет кафтанов эффектно гармонирует с ярко-красным фоном стен и наводит на мысли о ляпис-лазури, драгоценной краске, которой в средневековой Европе писали одежды святых. Картина проста, но композиция напоминает «Тайную вечерю» Леонардо, а изображенные предметы воспринимаются как ценные артефакты.

Именно в таких картинах выражалась тоска Кустодиева по России, с которой художник часто расставался, отправляясь на очередное лечение.

Операции на спинном мозге приносили лишь временное облегчение. В 12-м году художник лечился на водах Лазурного берега, но воды не помогли. В 13-м и 14-м году болезнь обострилась, Кустодиев посетил клинику немецкого невролога Германа Оппенгейма, который поставил диагноз «опухоль в спинномозговом канале». Художника успешно оперировали и после восстановления Кустодиев работал со Станиславским, Немировичем-Данченко, Москвиным, писал портреты и получил золотую медаль за работу «Деревенский праздник».

Летом 15-го года болезнь вновь напомнила о себе, начался прогрессирующий паралич, художнику пришлось передвигаться на костылях. В 16-м году, после очередной операции по удалению опухоли, Борис Михайлович потерял подвижность и оказался в инвалидном кресле.

Художник лечился в санатории Конкола, писал эскизы декораций и костюмов для комедии Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». В 18-м году, после революции, Кустодиев получил от Луначарского охранную грамоту в отношении собственной художественной коллекции. Летом 21-го года Борис Михайлович отдыхал на курорте «Старорусские минеральные воды» в Старой Руссе.

В мае 22-го года во Флоренции открылась международная книжная выставка, на которой экспонировался альбом Бориса Михайловича, состоявший из четырнадцати литографий и шестнадцати автолитографий (печатные формы были созданы самим Кустодиевым). В 24-м году — иллюстрация книг Маршака и участие в крупной выставке русского искусства в США. Выставка проходила в формате передвижной экспозиции, начавшейся в Нью-Йорке и затем посетившей крупные города Америки и Канады. В этом же году, летом, художник передал в дар селу Семеновское участок земли, где располагался «Терем». Затем художник занялся постановкой «Блохи», путешествовал по Волге и занимался литографией. В декабре 1925-го года в печать вышла монография Воинова о художнике Борисе Кустодиеве с репродукциями произведений.

Болезнь прогрессировала. В начале 27-го года художник обратился в Совет народных коммисаров за разрешением на выезд из страны для лечения в Берлине. Специальная комиссия при Совете коммисаров рассмотрела обращение Бориса Михайловича, разрешила художнику выезд за границу, выдала заграничный паспорт и даже субсидировала стоимость лечения и поездки. Но ко времени получения разрешения Кустодиева уже не стало. 28-го мая 1927-го года художник умер от крупозного воспаления легких. Художнику исполнилось сорок девять лет.

|  |

|  |

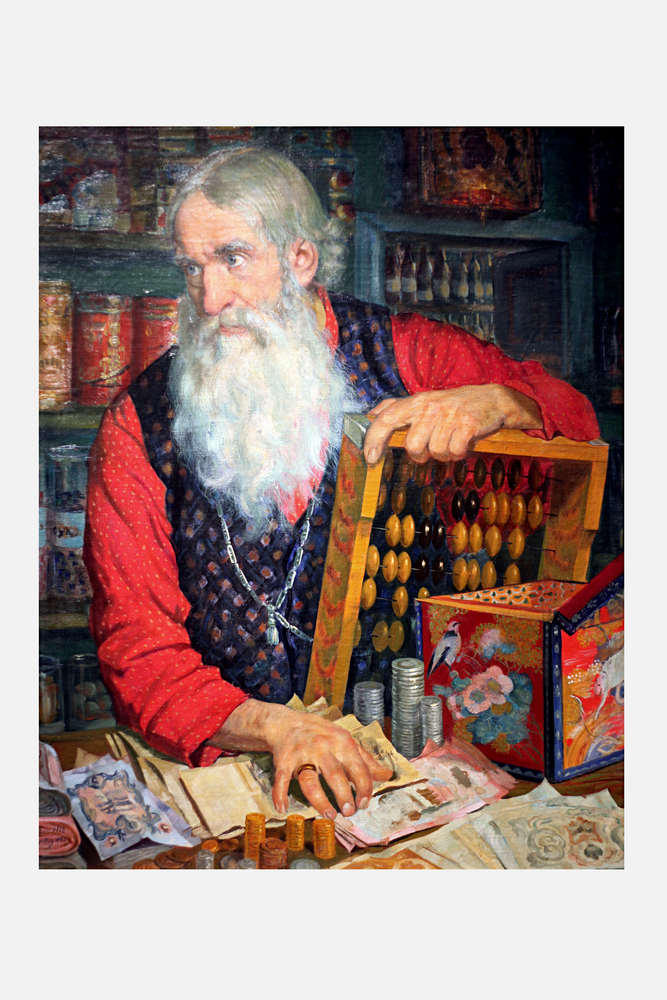

Давая творчеству Кустодиева общую характеристику, можно сказать, что художник соединил в работе несколько изобразительных традиций: реализм, импрессионизм, символизм. Добавив пёстрые, узнаваемые элементы фольклора и народных промыслов: расписные подносы, сундуки, столовые наборы, самовары, вывески, кукол, игрушки, костюмы, вышивку.

Кустодиев был участником четырех выставочных объединений (Нового общества художников, Союза русских художников, Мира искусства и Ассоциации художников революционной России), при этом стиль Кустодиева неизменно сохранял свою оригинальность и независимость. Известность живописцу принесли узнаваемые, богатые фантазией и наполненные юмором картины провинциальной жизни. На полотнах художник изобразил всю прелесть Руси с румянцем купеческого достатка на пышущей здоровьем юной девичьей щеке.

Безмолвная красота пейзажей, зимние кружева, птицы-тройки, летний зной, свежий простор волжских берегов обрамляли задумчивую негу семейных портретов, торжественную церемониальность чаепитий, раздолье ярмарок и гуляний. Купцы, мещане, седовласые степенные старцы, бойкие девицы, взрослые и дети, семья и многочисленные портреты современников — узнаваемый стиль и потрясающая самобытность художника еще при жизни была отмечена зрителями.

В заключение хочется привести слова Огюста Ренуара, сказавшего так об Эдгаре Дега: «Если бы Дега умер в пятьдесят лет, его бы запомнили как великолепного художника, но не более того. Именно после пятидесяти талант Дега необычайно развился, именно в это время он обрел полную самостоятельность».

Посетите выставку Кустодиева, насладитесь работами великолепного художника и постарайтесь угадать в них тот самый творческий потенциал, «освободившийся от всего» и ушедший так рано.