Фотометрический парадокс

Автор: Максим МашуковСчитается, что между физиками и лириками лежит самая настоящая пропасть. Однако история знает пример, когда учёные столкнулись с необъяснимым парадоксом, как им казалось, начисто опровергавшим привычную картину мира. Больше века учёные ничего не могли с этим парадоксом поделать. Но им на помощь пришёл писатель, который этот парадокс и разрешил.

Первым этот парадокс в 1720 году сформулировал Эдмунд Галлей, в честь которого названа известнейшая комета. Он задумался над таким тривиальным, казалось бы, вопросом -- почему ночное небо тёмное? Ведь если Вселенная бесконечна, или хотя бы просто очень велика -- то куда бы мы ни посмотрели, наш луч зрения обязательно упрётся в звезду. Подобно тому, как в лесу, куда ни посмотри, взор всё равно упрётся в дерево:

Да, интенсивность излучения от звезды убывает пропорционально квадрату расстояния, рассуждал Галлей. Но и телесный угол, под которым видна звезда, то есть площадь её проекции на небесную сферу -- тоже обратно пропорциональна квадрату расстояния. Из этого следует, что яркость единичной площади небесной сферы не зависит от расстояния. Более того, поскольку наше Солнце является во всех отношениях типичной звездой, то поверхностная яркость звезды в среднем должна быть равна поверхностной яркости Солнца. Следовательно, всё небо (независимо от времени суток) должно быть таким же ярким, как и поверхность Солнца.

Более 120 лет учёные бились над попытками разрешить этот парадокс. Сперва предположили, что дело в облаках космической пыли, которые поглощают свет далёких звёзд. Но подумав, от этого предположения отказались -- ведь поглощая свет, пыль бы нагрелась и в итоге сама бы принялась излучать.

Потом считали, что вселенная может представлять собой гигантский кристалл -- то есть звёзды расположены не как попало, а прячутся друг за другом. Высказывалось предположение, что Вселенная фрактальна -- так что средняя плотность звёзд по мере увеличения масштаба стремится к нулю. Но ни одно из этих предположений не подтверждалось фактами.

Тёмное ночное небо нависало над головами учёных дамокловым мечом -- ведь если физика говорит, что должно быть А, а мы видим Б, значит наша физика как минимум неполна, а тои вовсе ошибочна.

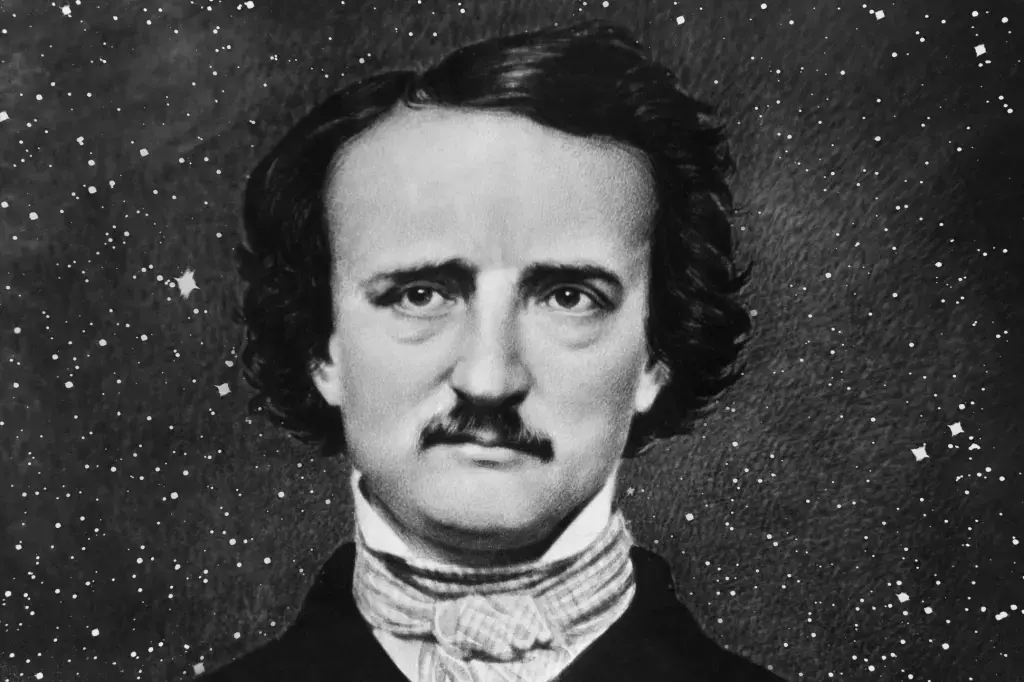

Но на помощь учёным пришёл известный писатель. Эдгар Алан По, тот самый -- родоначальник детективного жанра. В своей поэме «Эврика» 1848 года он просто и элегантно объяснил фотометрический парадокс -- тем, что Вселенная существует конечное время, и скорость света тоже конечна -- то есть свет от достаточно далёких звёзд просто не успел до нас дойти.

Сейчас это объяснение считается общепринятым. Вот так писатель проявил себя в науке. Гениальный человек -- гениален во всём.